“北斗”贯穿南京城惊人巧合还是另有玄机

◎南京城里的“北斗”为何特别多?

◎中山大道的北斗七星图是怎样形成的?

◎明孝陵和明城墙的“北斗”又是怎么回事?

明孝陵北斗布局示意图

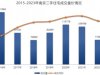

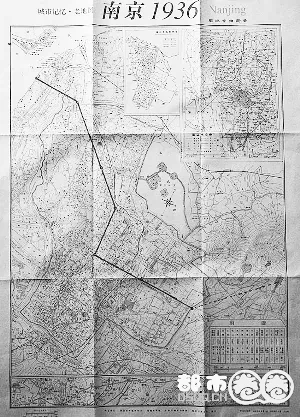

2009年5月31日,孙中山先生奉安大典80周年的前一天,南京市民高松从浦口火车站5号站台开始,沿着当年孙中山先生灵柩经过的路线,一直走到中山陵。当晚,高松在一幅民国25年的南京地图上,用笔描出了白天走过的路线。看着眼前这条曲折的轨迹,高松脑子里突然灵光一闪——“北斗七星”!是的,从中山码头沿中山路到鼓楼、新街口,再出中山门,至中山陵,正是一个完整的北斗七星图。

一个巨大的“北斗”贯穿了南京城?是巧合,还是故意为之,这个费解之谜摆在了我们的面前……

高松在地图上将白天经过的七个点标出来,再将各点连成一线,就有了他的这个发现。

南京城真有“北斗情结”吗

在南京民间文化研究爱好者中,高松颇有名气。他和一群志同道合者一起,经常利用周末时间,在南京城内外寻找和记录文化印记。5月31日的这次行走,正是其中的一次。

“我一直隐约感觉,这条路线上的几个点不会那么简单。”对着一幅民国老地图,高松若有所思。他用笔在一张白纸上比照着地图,画出中山码头、盐仓桥广场、山西路广场、鼓楼广场、新街口广场、中山门和中山陵七个点的位置,再将各点连成一线。可以看出,除中山门外部分受地形、古迹等影响而有曲折外,基本是北斗七星图。而这七个点,恰巧分别在七星的位置上。

得出这一发现后,高松将其连同地图,以《不可能的巧合》为题,发到了“都市圈圈网”的发现周刊论坛上,希望能得到网友的关注和建议。

“难道把中山路按北斗七星图设计是另有玄机?是否是当今世界最独特的城市规划?是否是天赐我们南京历史古城的资源?……”

这个帖子引起了不少网友的关注,并纷纷加入探讨。虽然有网友认为是无稽之谈,但更多人认为“别有玄机”。

“我认为不是偶然的。”高松说,同为古都,但南京跟北京、西安等城市的规划截然不同,而且专家研究认为,明孝陵的平面布局就是按照北斗七星的形状设计的,南京城墙的布局也是由南斗和北斗聚合而成。

“南京是不是就有‘北斗情结’?”一位网友也认为,“南京城看样子特喜欢北斗。”

南京是否真的有“北斗情结”?为什么“北斗”会集中出现在南京城?

明孝陵的北斗隐藏怎样的玄机

最早提出明孝陵平面布局“北斗七星说”的,是南京大学文化与自然遗产研究所所长贺云翱教授。

明孝陵布局为何要采取北斗七星图式?

“其实,明孝陵的布局是遵照古代风水理论进行的。”贺教授说,他在看到一幅20世纪80年代测绘局绘制的明孝陵航拍地图后,提出明孝陵是按北斗七星图式规划布局的观点,并作了系统分析。

贺教授将明孝陵的7个主要建筑拆出,发现下马坊、大金门、望柱、棂星门、五龙桥、享殿、宝城分别构成了北斗七星的“勺头”、“勺身”和“勺柄”。

那么,明孝陵的风水地貌到底怎样呢?

钟山古称“龙山”。钟山又有东、中、西三峰,在风水上称“华盖三峰”,而以中峰为尊,孝陵恰好位于中峰之南玩珠峰下。在孝陵之西,有一座“小虎山”,正处于孝陵之右的“虎砂”位上,与孝陵之东的“龙砂”之象左右对列。前面直对孝陵陵宫的梅花山,过去都以为朱元璋为了让孙权这位好汉给他的陵寝看门而留下的,但贺教授认为,梅花山符合“平底似揖,拜参之职”的要求,是一座案山。更远处有江宁的东山,作远朝。前湖水面开阔,又呈朱雀之象,“玄武低头,朱雀翔舞”,在此得到体现。

“站在明孝陵明楼正中向南望,内红门,文武方门,金水桥,梅花山,直到江宁东山,恰巧在一条直线上。 ”贺教授说,这样孝陵陵宫及宝城就具备了左青龙、右白虎、前朱雀、后玄武的风水“四象”,以及“远朝、近案,前有照、后有靠,左右有砂环抱”的吉祥格局。加之孝陵的三道“御河”都是由左向右流淌,这种水在风水上称“冠带水”,十分难得。

于是乎,明孝陵就有了现在我们能看到的格局——从大金门到宝顶,设计上“取象于天”,布局呈北斗七星图式,东、西、南、北四方以青龙、白虎、朱雀、玄武四象相绕,以求得“天人合一”“天下独尊”的效果。

明城墙也暗含一个“北斗”

作为明王朝留给南京最大的地面遗址,长达33.676公里的明城墙一直饱含各种未解之谜。其中,最令人费解的谜题之一,就是它的城垣形制。

明城墙由明太祖朱元璋亲自参与设计,其城垣形制独特,民间有人说是“宝葫芦形”,也有专家称是“非方、非圆的不规则的多角不等边的粽子形”,或是“宫扇形”。甚至还有人提出,明城墙的布局像朱元璋的脸。

明城墙的城垣形制究竟是什么样的?几乎与贺云翱教授提出明孝陵平面布局“北斗七星说”同时,南京明城墙研究专家杨国庆先生提出了一个观点,使明城墙布局研究取得突破性进展。这个观点也与北斗七星有关——南京明城墙呈“南斗北斗”聚合形布局,也就是说,南京明城墙是由“南斗”和“北斗”拼起来的。

对照地图,杨国庆解释说,在南京城墙东南角的通济门至西北角钟阜门与仪凤门之间作一划分,南为“南斗六星”,北为“北斗七星”。“南斗星”的六颗星座以聚宝门、三山门、清凉门、石城门、定淮门、仪凤门六座城门隐喻;“北斗星”的七颗星座以通济门、正阳门、朝阳门、太平门、神策门、金川门和钟阜门七座城门隐喻。

的确,从形状上比较,两者确实吻合。但仅凭此就能证明二者之间的关系吗?

朱元璋填湖建皇宫的真正目的

“当然还有别的证据。”杨国庆说,1365年,朱元璋在南京设太史监,专门观天象。而古时的观天象,与国家政治紧密关联,地位非常高。明太史监首任太史令,就是朱元璋身边著名的谋臣,上知天文下知地理的刘基,他同时也是一位著名的堪舆家。次年,南京城墙开始建造。据史书记载,“上命基补新宫于钟山之阳……故筑新城五十馀里。”杨国庆认为,刘基正是城建规划的总设计师。众所周知,明故宫是填湖建造的,但杨国庆翻遍资料,也没找到第二例填湖建宫的例子。堂堂大明皇家宫殿,为什么放着好好的平地不用,偏偏要耗时费力,去填平燕雀湖的大半来当地基?

“对此稍有研究的人都会说,这跟朱元璋相信风水有关,但凭什么认为这里风水好?”杨国庆反问。

“如果结合城墙的布局来看,答案一目了然。”杨国庆指着地图,明故宫恰巧位于城墙“北斗”的斗勺中央。

古人认为,北斗七星是“天帝”乘坐的车子。西汉司马迁在《史记·天官书》中说:“斗为帝车,运于中央,临制四方”。意思是:北斗星是天帝坐着的马车,天帝以中央为枢纽,坐在马车上一刻不停地巡行四方。朱元璋是人间天子,当然要乘坐这一“天帝之车”。明城墙“北斗”的斗勺位于通济门和太平门之间,而这里恰巧是燕雀湖。因此,刘基不惜填湖,也要把明故宫放在这个位置。

这是第二个主要证据。杨国庆还有第三个。

老城南一带城墙石砌而非砖垒大有深意

“南斗的文化寓意,是老百姓居住的地方。”明城墙的“南斗”正好位于通济门和水西门之间,正是今天所谓的“老城南”。在明朝,这里是百姓的居住区。而这一段的城墙材质,不同于“北斗”斗勺段的城砖,而是条石。这又是为什么呢?

“因为这一段城墙是用以沈万三为代表的江南富户的钱财建造的。”杨国庆说,当时建明城墙的城砖属于官砖,禁止买卖。江南富户虽有钱,却无法买到城砖,只好用条石砌成。并且也只允许他们建造这一段“低贱”地带的城墙,不能染指“尊贵”的“北斗”段城墙。

南京城墙呈“南斗”与“北斗”聚合形布局,明孝陵地面建筑呈北斗星布局,这两个是巧合吗?

一些考古学家认为,这不是单纯的巧合,而是朱元璋建都南京时,受当时社会及思想影响的结果。

“北斗印记”为何基本上只出现在南京

“天地合一”“皇权神授”,这是中国整个帝王社会的传统思想,可为什么在其他古都,在其他帝王陵墓,难寻如此明显的“北斗”印记?

北斗这个神秘的符号,究竟代表什么含义呢?

为什么在明代,“北斗”的“表现”会如此突出?

中国风水文化申遗筹备委员会主任、南京师范大学张栋杰教授解释了北斗这一文化符号的含义。

从天文学上说,按照目前国际通用的星座划分法,北斗七星属大熊座,七颗星都是大熊座中较亮的星。但我国古代科学家并不使用星座,而是把星空划分成三垣和二十八宿,北斗七星即二十八宿中的斗宿,分别是天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳和摇光。其中前面的四颗组成了斗勺,称斗魁,而后面的三颗星像是斗勺的柄,又称斗柄。

“北斗七星为道教所推崇,是道教文化中的核心内容。”杨国庆说,北斗在上古时代被认为是宇宙化生的中心,具有崇高的地位。尤其是北斗藏布元气、生杀万物的观念,对道教产生了重要影响。因此道教形成后,以北斗为天神加以崇拜。道家认为“南斗注生,北斗注死 ”,凡人从投胎之日起,就从南斗过渡到北斗,人之生命寿夭皆由北斗主事。人们相信,崇拜北斗可以作为消灾解难、增福添寿的方法。

“元末明初,道教非常兴盛。”杨国庆说,洪武初年,南京城内占卜算卦的人“十之五六”,以至于朱元璋曾下令禁止从事此行业,至洪武二十四年才解禁。当时还出了一批著名的道教名人,如张三丰、刘基的老师铁冠道人,尤其是周颠仙,朱元璋曾亲自为其写传。洪武元年,按礼部所设,皇太子朱标上奉天殿时,前面的引导旗幡就是,两侧有十二面“龙旗”护卫,正中赫然一面“北斗星”旗。由此可见,朱元璋等人对“北斗星”文化内涵的认同与推崇。

北斗崇拜500多年后又在南京重现?

因为朱元璋定都南京,“北斗崇拜”也随之在南京城“开花结果”。500多年后,民国首都南京开始实施 “首都计划”,中山路和陵园路在这个时候修建起来。那么,本文开头高松所提的“北斗说”,会不会完成一次数百年时空的穿越,再一次在南京“灵魂附体”呢?中山大道又是怎么修建起来的?

民国建筑研究专家卢海鸣对“首都计划”了如指掌,“1927年,国民政府定都南京后,将城市道路的建设作为建设城市的第一工作。中山大道是国民政府定都南京后‘南京城里的第一大工程’,也是民国时期首都道路建设的标志性工程。”

中山大道最初的名称,叫迎榇大道。它是专为迎接孙中山灵榇奉安中山陵而建的。它北起下关江边,东出中山门与陵园大道衔接,全长12001.94米,设计宽度为40米。全线工程各路段及配套工程,大多冠以孙中山先生的名字或号。

首都建设委员会特聘美国人墨菲、古力负责制定首都建设计划。南京特别市政府在首都建设委员会之下成立“首都道路工程处”,专门负责修建中山大道,由市长刘纪文兼任处长。第一期工程在1929年5月底完工。

“中山大道北斗”应纯属巧合

中山大道呈北斗形状,是巧合还是有意为之?专家的意见几乎是一边倒。

“我认为,中山大道整体呈一个‘之’字形,其北段走向与明城墙平行。”卢海鸣说。

“我认为中山大道是根据地形修建的。”张栋杰认为,“北斗说”显然有些“附会”。

“我尊重各种说法,这个说法可以探讨。不过,提出观点要有充分证据,不能说形状像北斗,就认为是有意为之。”贺云翱教授说。

“墨菲和古力是外国人,难道他们也精通道教文化?”杨国庆也同样提出质疑。

那么,究竟是什么原因让中山大道也呈现北斗形状呢?

“应该是巧合。”张栋杰说,“秦淮河从入江口到汉中门、集庆门、雨花门,再到夫子庙,也是一个北斗形状。城西干道从下关到赛虹桥,再到雨花台,这半圈快速内环,也是北斗形状,难道说这些都是有意为之?”

杨国庆认为,朱元璋建应天,城东为政治区,城南为商住区,城北为军屯区,区域功能划分明显,中心点是鼓楼。“首都计划的城建布局延续了明初南京城建的格局,这一规划保证了南京城建的可持续发展,但重点开发城北原军屯区和城东区域。”杨国庆说,原鼓楼向北就有小路,从当时的鼓楼门洞下通过,但城北地区非常荒凉,首都计划修路时则充分利用了原有小路和周边空地,于是让人误解的“巧合”就这样产生了。