民怨沸腾造就大陆独立纪录片风行大陆。记录下历史,记录下巨变中的中国大事,成为中国独立纪录片制作人熬过资金短缺、以及艰难政治生存环境的主要动力。而这些珍贵的纪录片开始在海外扬名……

近年来,大陆独立纪录片扬威海外。即将在阿根廷举行的布宜诺赛勒斯国际电影节,今年将新增一中国纪录片单元,共有八部纪录片入选,而四月六日刚刚闭幕的香港国际电影节上,入选纪录片人道奖的八部纪录片中,有四部都是大陆导演拍摄的中国故事。

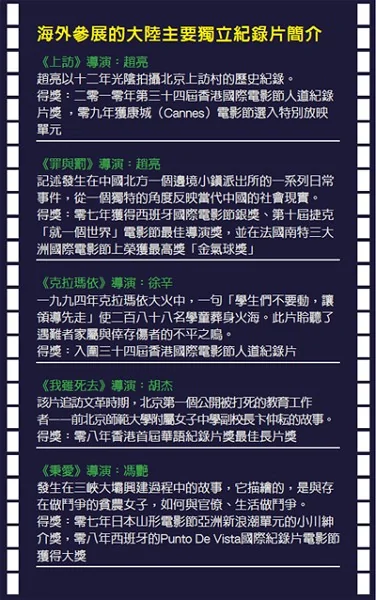

三十九岁的导演赵亮花了十二年时间拍摄的《上访》,记录下“上访”这个中国大陆非常有争议性的话题,去年三月获康城(Cannes)电影节选入特别放映单元后,今次在香港国际电影节再夺人道奖。

电影节上不仅放映了赵亮二小时的国际版,还加映了五个多小时的导演版。超长的内容没有让观众失去耐性,反而一次又一次地让观众落泪。但可惜的是,这部片子只在北京独立电影节中放映过一次,就被“打招呼”不能再演。赵亮认为《上访》这部片在中国国内放映,比在国外还重要,因为许多人根本不知道中国国内竟有这样不可思议的事发生。

而同时参加影展的另外一部导演徐辛的纪录片《克拉玛依》,还未在香港上映就被大陆禁播,该事件广受关注。

用镜头为死难儿童立碑

长达六小时的《克拉玛依》,记录了一九九四年十二月八日这一天,新疆克拉玛依市友谊馆发生大火,一句“学生们不要动,让领导先走”,使二百八十八名学童葬身火海,领导们却全部逃出来的一幕。

徐辛坦言拍摄这部片时,曾难受到“想过死,再也不拍纪录片”,但他坚持旧事重提,就是希望人们永不遗忘。他接受香港媒体采访时说:“所有的环节都出了漏洞。但这样的问题到现在还没解决,三聚氰胺是前年的事,今年出了疫苗案,还有每年都在发生的矿难,都是生命。”

当局曾承诺为事件负责及为遇难学生立碑,但十六年来至今未有兑现,遇难孩子的家长始终拿不到死亡证,官方也一直没有悼念活动,上访也不获受理。徐辛把《克拉玛依》最后的镜头,定格在粉刷成白色的友谊馆遗址,死难名单一串串打出,“实际上我是给所有小童立了一个碑。”

这部片子被大陆当局禁播,三月三十一日在香港电影节期间首映,随即受到关注。当天主持《克拉玛依》香港首映的是香港独立纪录片导演张虹,她向《新纪元》表示,这部片子拍得非常好,很多人来看,不少是香港中产阶层,但放映会上,她也发现有大陆政府方面的人来到现场,“后来听说他们希望电影节不要再放了。”

大陆题材海外热爆

香港国际电影节上放映了独立电影制片人徐辛的纪录片。他用长达六个小时的黑白影片

尽管受到这样那样的压力,都无阻大陆独立纪录片在国际上扬威。因为官方传媒不敢播放这类纪录片,独立纪录片导演纷纷寻求方法到海外电影节中参展,从二十世纪九十年代到现在,大陆纪录片在国际上获得的绝大多数奖项都是由独立导演创作的。

最早拍摄独立纪录片的是曾在昆明电视台工作过的吴文光。一九八八年他将镜头对准五位流浪艺术家的生活(分别是张慈、高波、张大力、张夏平、牟森),花了两年时间拍摄出《流浪北京》,尤其片子的拍摄横跨了一九八九年的政治事件,而格外引人注意。

尽管该片至今没有在电视台播放,但以“手抄本”的方式在大陆影视圈广为流传,在大陆同行中引起不小的震动及争议。该片先后拿去参加了多个国际电影节(香港国际电影节,加拿大蒙特利尔国际电影节,日本山形国际纪录片电影节,美国夏威夷国际电影节,新加坡国际电影节等)。

吴文光的成功令很多同行仿效,纷纷将镜头转向耗时耗力,但大陆官方媒体不敢报导的敏感题材上。尤其是自二零零三年开始,大陆独立纪录片在不少海外国际电影节获奖,影响日盛。

记录在案的获奖纪录片包括:二零零三年王兵的《铁西区》在法国马赛纪录片电影节获得最佳纪录片,在日本山形国际纪录片电影节获最佳纪录片、以及二零零五年第二届墨西哥城国际现代电影节最佳纪录片奖;黄文海导演的《喧哗的尘土》二零零五年获马赛国际电影节国际纪录片竞赛单元“乔治.波格尔”奖、他的《梦游》于二零零六年获二十八届法国真实电影节评委会大奖;二零零六年,周浩的《高三》获第三十届香港国际电影节最佳人道奖纪录片奖。二零零七年,赵亮的《罪与罚》获得西班牙国际电影节银奖、第十届捷克“就一个世界”电影节最佳导演奖,并在法国南特三大洲国际电影节上荣获最高奖“金气球奖”。二零零七年,冯艳的《秉爱》获得日本山形电影节亚洲新浪潮单元的小川绅介奖。这部影片还在二零零八年西班牙的Punto De Vista国际纪录片电影节获得大奖。二零零八年赵大勇的《废城》、于广义的《小李子》获得第五届中国纪录片交流周评委会大奖。

对于大陆纪录片走红海外,张虹曾经和大陆以及台湾的独立纪录片导演,参展一个欧洲电影节,她见证:“所有的记者都只关注大陆独立纪录片,香港、台湾他们看都不看。”

作为十多年资深独立纪录片导演,张虹完全理解这种国际社会的关注度:“以前大家对中国很不了解,现在都很想了解中国的事情,所以中国的题材在国际上很受重视,而香港、台湾都被认为是没有文化的小地区,甚至被认为没有纪录片。”

大陆拍片限制多多

张虹也把眼光放到中国大陆。因为观看了大陆导演胡杰拍摄的反映文革的纪录片《我虽死去》,她惊讶“居然有这么好的纪录片”,因此积极在香港筹办了华语纪录片节,其中一个作用就是帮助将好的大陆独立纪录片推广到海外。

为了解中国,她和摄影师拍档又多次进入大陆,拍摄大陆题材的纪录片。她感受到中国和香港拍片的很大不同。

张虹(左)和摄影师林伟鸿(右)在大陆拍纪录片。(张虹提供)

“在香港很多题材都可以拍,但在中国就不同。政府对我们不放心,很多敏感题材比如矿难、地震、征地等都不准拍,很多地方我们也不能去。”她说。

几经艰难他们完工了两部反映大陆学校的纪录片《农村初中》、《问──大陆小学》。纪录片延续了张虹一贯的“直接电影”手法,不设旁述及访问,反映了大陆偏远地区教育体制的现状。

《农村初中》是在云南省昭通市山区一所中学拍摄。学校虽然表面上结构完整,有操场,有课室,有宿舍,不像是贫穷农村中学,但是学校资源严重不足。他们上音乐课没有钢琴,师生只能清唱《歌颂祖国》;上美术课没有广告彩,只能用铅笔绘画一双眼睛;宿舍的宿位也是不足,三个人占两个床位,但完全无损他们的学习热情。

片中可以清楚看见他们的意识型态,影片中两次展示早会升国旗的场面,学生歌颂祖国的公民教育演讲。上中国历史课讲清代腐败,老师要求学生发表有关历史的评价,但学生依照书本指示来评价历史,没有自己独立思考的意见。

张虹说,在大陆看过片子的人都反响很大。“他们说,想不到我们的教育制度是这么的僵硬。”

但张虹遇到同样的问题,是纪录片的公映问题。他们曾经联系过大陆一些大学,但对方以太敏感为由不敢放,最终只能在大陆私人圈子内播放。“我们只能参加同行之间的地下放映活动,大陆公映肯定不可能。”

艰难生存的独立制作人

在中国,纪录片几乎绝迹于中共官方传媒。央视导演陈晓卿曾公开承认这种缺陷:“目前大陆或者在中央电视台,是逆着纪录片本性而做的,是反过来的。我们不能做弱势、个性的一面,不能找非政府的一面。”

由于没有拍摄经费,没有技术支撑,没有播出平台,在大陆制作独立纪录片是一份非常艰难的苦差,处于一种几乎没有回报的境遇。独立纪录片导演周浩,零二年曾拍摄反映东莞产业工人的《厚街》,周浩介绍自己拍摄《厚街》时投入了六、七万块钱。“纪录片不是个平民的活,衣食无忧之后才能做这种奢侈的事。”

原本是一个军人和画家的胡杰,九九年辞去在新华社的公职,扎到青海祁连山,拍起了小煤窑的矿工,还要处处躲避煤窑主的驱赶,他曾对媒体描述当时的处境:“他们要赶我走,我就开始藏在那些矿工当中拍,或者躲到藏区一些日子,再偷偷回来拍。后来矿工们让我离开那里,说矿里死一个人是无法找到的。我就逃走了,路途中,有一天一颗小口径的子弹从背后过来从我肩膀头飞驰而过,我能感到弹头飞行的速度足可以射穿我的胸。我知道这是个威胁,我跟那些(人)打过猎,知道他们打枪是很准的。”

“中国独立纪录片遇到的最大困难是没有机制保障。”大陆著名纪录片导演周兵曾对媒体表示,中国独立纪录片生存在一个灰色地带,“没有相应的机构、基金,播出平台也比较少。”

民怨太多 促独立纪录片风行

因为科技的进步,数码DV的使用打破了拍摄影像的垄断。一部小型摄像机一扛,独立制片人就可以穿梭人群中,记录下历史的一刻,也多了很多业余或专业的独立制片人。

张虹这样解读道:“因为国内太多怨气,很多人有很多话要讲。很多普通人都想有人来采访他们,让他们来讲话。”

“这个片子基本是零成本。”大三的学生单佐龙,陪着一个老人安度晚年并拍成纪录片,他回顾这个纪录片的制作过程:拍摄——借的机器;剪辑——自己笔记本电脑里的软体;就连拍摄地也在家乡,一切从简,“利用了学校可利用的资源,没有花太多钱。”

而在很多大陆民间抗暴事件中,也多了不少独立纪录片人的身影,比较著名的包括大陆中山大学教授、刚获得法国西蒙.波伏娃女性自由奖的艾晓明,接连拍摄了好几部维权纪录片,包括《太石村》,以及最近反映川震的纪录片《我们的娃娃》和《公民调查》,但其后她被通知不能续办护照和被禁止入境香港。

艾晓明坦言,拍摄川震纪录片面临的压力很大,能感受到中共当局的威胁。“我去之前就被告知,‘不要维权,不要拍片’。他们把我的名字挂在四川国保重点监控名单上,这让我的工作变得非常困难。我们每天拍完,累了一天,谁不想到宾馆洗个澡,好好睡一觉。可是到宾馆需要出示身份证,又不敢,也不知道他们监控到什么程度。”

独立纪录片是维权的影像见证

虽然屡受打压,艾晓明仍坚持不懈。她直言,她拍的纪录片就是维权运动的影像纪录。

她认为,独立纪录片往往不能在短时间从舆论压力方面为维权事件带来一个圆满的结果,但记录本身就有重大意义,不但记下了历史,也记下了人性中宝贵的东西。

艾晓明说:“假如我们十年不懈地做着记录,是可以看到中国十年的社会变动,给后代看。我觉得我们中国当代的一个重要残缺,而且也是集权控制的重要手段,就是让你失去记忆,让你的记忆留白。没有记忆就没有历史,没有常识、没有道德、没有很多。纪录片背后的层次还有就是我们去看灵魂的状态,影像也希望传达灵魂的状态,这是中国人一种灵魂、一种对生命的欲求,一种意志。”