我早几年就想去拜访高耀洁妈妈了,可是一直没有成行。原因有几,第一个我不知道高妈妈的详细地址,打问一位曾经给高妈妈出版过书的编缉,他说他和高妈妈失去联系了,他还说听不懂高妈妈的河南口音。第二来自于我对纽约交通的恐惧,在世界上地铁线纵横交错最复杂的城市,我真的对自己没有信心。第三,我近几年都是跑回大陆采访大饥荒幸存者,拜访高妈妈的事情就一拖再拖。

我从没有见过高妈妈,但“认识”高妈妈。记得那是2003年“感动中国十大人物”的颁奖典礼,当主持人白岩松念到高耀洁的名字时,当时已经七十六岁的高妈妈站在高高的台阶上。白岩松怕老人走不稳,上前去扶,高妈妈摔了一下手,那意思是:“让俺自己走!”逗的观众们都笑了。她就那么一步一阶,一阶一歇自己走下来,小小的个头,却顶天立地般的站在颁奖台上。她自费调查艾滋病的事迹,获得台下观众热烈的掌声······几年前,我从网上购买来她所著的《血灾10000封信》,为她所揭露的中国农村血祸所触目惊心,又为她不辞劳苦,以年迈之身调查艾滋、援助艾滋、呼吁爱滋而感动。我在网上看过很多高妈妈的录像,她对着镜头喊:“我没有爱滋病,我家人也没有爱滋病,我管那么多干啥来?我看那些小孩可怜,小小的年纪,输血得了那病,就死了。咱的孩子是孩子,人家的孩子不是孩子吗?”每每说到这些,高妈妈总是老泪纵横,令人心痛不已。

每次看高妈妈的录像,总是让我泪流满面。为无辜的爱滋病患者悲伤和痛心,更是为高妈妈的悲天悯人的高贵品德和伟大的母性所深深感动。我不想称她教授,如今只拚职称待遇,只争经费名利的教授满街跑。我也不想称她医生,如今不见红包不开刀不救人,手术台上还让病人加钱,白衣天使变成了黑心狼的医生到处都是。我只想称呼她:高妈妈。因为,她是那么善良,让每一位来郑州家里求助的老人孩子吃上家常便饭。因为她的爱那么博大,她爱每一个爱滋病患者,给他们送药、送食品、送钱、送衣服。因为,只有母亲对孩子才会有这样厚重的慈爱,只有母亲才会有这样不索回报的付出,只有母亲才会留下这样心疼孩子的泪水。

我只是高妈妈的一位普通读者和敬仰者。我想见到高妈妈,拉着她的手,和她拉拉话,听听她的声音,看看她的样子,陪伴她一日半天,是我长久以来的愿望。八月底的一天,请一位总编介绍,我联系好高妈妈,坐上从波士顿去纽约的大巴,转程去看望高耀洁妈妈。

非常体贴人的高妈妈

从我所住的法拉盛转了两次地铁后,在纽约好心人不断的帮助下,我乘坐一号地铁终于来到3333BROADWAY。因为高妈妈耳朵背,我给高妈妈的护理打了电话,她告诉我了高妈妈详细的楼层和门牌。那座红砖建筑真大,光电梯就分A、B、C、D几个,虽然门口的保安热情地给我指点方向,我还是惴惴不安,坐电梯上了八楼,不知道该往那边去。扭头间,就看见一位八十多岁,身者黑白碎花的老太太坐在门口,短短的头发,笑迷迷的,慈祥的就像我们老家村头坐在老槐树下歇凉的老婆婆。那不是我想了好几年要来看望的高妈妈吗?

高耀洁教授每天都在写作

“高妈妈!”我连走几步,弯腰拥抱住高妈妈。一下子,我的眼泪禁不住涌出来。激动又难过。如果不是高妈妈长年坚持艾滋病的调查,不坚持喊出“血液传播是中国艾滋病的主要原因。”不坚持著书写作奔走演讲,告诉世人艾滋真相,她不会以耄耋之年流亡异国他乡,孤独地生活在纽约曼哈顿这栋公寓里。我们也就不会有这次见面,也就会永远是陌生人。

“高妈妈,我来看看你!”

那一刹那,我看见高妈妈的眼睛里也蓄满了泪水。我能读懂,那是一个老人远离故国家园,远离儿女孙儿、独居繁华都市却异常孤独的委屈和无奈,痛苦和无助。

“我怕你找不着,就坐在这等你。走,咱进屋。”

一口河南话,听高妈妈这么说,让我特别感动。她的腿脚已经很不灵便,她得用扶手椅慢慢推出来,然后坐在扶手椅上等待。

三句话不离艾滋病的高妈妈

进了屋子,我环视四周,高妈妈独自一人居住的家,没有一件像样的家具,桌子、书架、床都是东拼西凑的,客厅连一个沙发都没有,墙边靠着几把折叠椅子,是准备偶然来客多的时候,给客人坐的。窗台上摆放着的几盆绿色盆景,给老人的屋里增加了不少生气。高妈妈特别爱花,这些花都是来看望她的朋友们赠送的,有金钱树、菊花、兰花,有一个叫不上名字。我说:“是不是叫凤尾?”高妈妈说:“你看,就像个鸟的尾巴,就叫凤尾吧。”六点以后,看护下班回家了,只有这些花默默地陪伴着老人。

和高妈妈面对面在简易的折叠桌子边坐下,请看护给我倒了杯茶后,我就和高妈妈聊起来。虽然听力不大好,但高妈妈很健谈,嗓音宏亮,记忆清晰,基本上都是她说我听。也可以想象,老人平时太寂寞了,除了看护,难得有人来陪伴她说话聊天。我告诉她我小时候的邻居是个河南人,所以我听河南话没有问题。

高妈妈被人们誉为“中国防艾第一人”,艾滋病专家,到明年就投入整整二十年了。高妈妈三句话难离本行,一张口就是艾滋病问题,这是她最忧最愁最揪心的事情。她说她多年前开始调查艾滋的办法是“用钱开路”。“我是九六年四月开始的,我去调查,雇佣出租车,一天要五百块钱。还要拿点东西,你不拿东西,那个艾滋病人就不和你说话。我一般就拿那个方便面,一箱一箱的。有一次,我去王楼看艾滋病人,我对司机说:‘停车,我要和艾滋病人说说话。’我下车对那个人说:‘你身体不好。’咱也不能说是艾滋病,这是一个中年妇女,问她话她也不说,啥也不说。车子直接开到村里。那个中年妇女从家里出来了,拿着她的化验单给我看,她说:‘我也是,我也是那病’我让那个小孩给他一箱方便面,她想拿都拿不起来,没有力气,我让小孩给她送进屋里头。我再问,她就给我说了:‘俺得病了,得了那个病。’我问她:‘刚才我问你,你咋不说呢?’她小声说:‘村长不让说。’那方便面多轻呀,一个男人就病得拿不起来。我给每个小孩一包方便面,吃着将方便面箱子帮着拿回家。”如今方便面城里人都不屑吃了,在贫困的农村依然像点心一样金贵。

听到这里,我心里暗暗发笑,我下农村采访大饥荒幸存下来的老人,和高妈妈使用的“同样的手段”,给他们送点茶叶、桃酥、零用钱,他们就问什么说什么了。一来农村的老人特别老实,很少有外面的人来询问关注他们,二来他们也的确需要实惠的物质帮助。

“我去那里,人家不让接待生人,特别是高耀洁。如果在村里他们可以抓,如果跑到大路上他们就不能抓。农村那小孩,才六、七岁,会吸毒吗?他也不会卖淫嫖娼。最坏是那个河南宣传部,一直捂、一直捂,一个村上至少有七个到十个艾滋病,硬说河南没有一个人得艾滋病。逼迫着我改口,那个河南副书记到我家去了四次,我死也不改口,有就是有,多就是多,李克强在艾滋病上有罪。

我是这样的,我就坚持我的意见,我不会跟人打架,不会举牌,更不会静坐,我就写,我有一本故事,就是一个一个的病例,一百多个。我是打掉牙往肚里咽,我想我既然已经下农村了,就应该撑到底。”

来看高妈妈,是我多年的愿望。

高妈妈介绍说,中国调查艾滋病医务界的只有四个人,其他不少人是捞钱的骗子。第一个叫孙永德医生,河北省防疫站的,是位主任医生,他把艾滋病疫情反映到国务院反映到卫生部,却没有引起有关部门的关注。永德最后去世了。有人说是气死了,有人说是被害死了,连高妈妈也不知道详细情况。当时的卫生部陈部长临终的时候说:“如果听孙主任的话,艾滋病不会到这个地步。”到了九五年五月,站出来河南周口单采血浆站的副站长王淑萍,把问题直接捅到北京,干到十一月才半年,就被开除了公职。王淑萍的丈夫是防疫站站长,她没有工作了,家庭破裂离婚了,她被迫跑到美国流浪,带着她的女儿。2000年武汉中南医院桂希恩教授进入河南蔡文楼村检查病人,这时才知道农村的无名热`怪病是艾滋病。桂教授不受政府的欢迎。

十多年以来,高妈妈放弃退休安逸舒适的生活,丢下一生相濡以沫的丈夫,迈着一双年幼时被缠过的小脚,奔波在广东、广西、云南、贵州、四川、湖南、湖北、陕西、山西、河北、山东、安徽等十几个省的上百个村庄,给那里的农民送去药品、书籍、简报、衣物。让那些在病床上等待死神降临的不幸者看到最后一屡光;让那些在苦难的沼泽中挣扎的人,可以牵住一只救援的手;让那死去父母双亲的天真孩童有一个温暖的怀抱,可以扬起头来叫一声:“奶奶!”不使他们绝望,这个世界上,还有爱他们的人。

高妈妈眼里的杜聪

杜聪,香港智行基金会创办者___被著名文学家白先勇先生形容为“艾滋炼狱里的活菩萨”。这个出生在香港,在美国哥伦比亚和哈佛大学接受过高等教育的华尔街银行家,就是十多年前的一个机缘,看到了华中地区有那么多无助的艾滋病患者。随后在高妈妈的引领下,放弃了美国金融界本该有的前程,高薪工作和安逸生活,成立了智行基金会,跋山涉水在乡村行走调查,先后帮助了近二万多名艾滋遗孤。他说:“我要做一个救海星的人。”

我在网络上看到这么一张照片:在2012年华盛顿召开的国际艾滋病研讨会期间,到了下午五点多,参加会议的杜聪和年事已高的高妈妈都疲倦之极。杜聪坐在椅子上手扶脑袋闭目小酣,体力不支的高妈妈则以自己的五、六本书为简易枕头,盖上外衣,侧身躺在三张椅子上打个盹儿,少做歇息。还有会议,还要发言,还要大声的揭露和呼吁。这副照片不知是谁拍下的,令人感动和温暖,还有一丝心疼。杜聪和高妈妈既像感情浓浓的母子,更是如一对不畏艰难险阻冲锋在艾滋大火中救火的消防队员。

一张令我非常感动的照片

长期以来,我对这位救海星的善心人钦佩不已。但是高妈妈眼里近距离的杜聪又是怎么样的呢?

高妈妈记得第一次杜聪去拜访她是2002年元月23日(高妈妈的记忆力令我非常吃惊,许多重要的日期、时间她都记得一清二楚。)高妈妈一看杜聪洋里洋气的样子,一看就是外地来的人,不敢把他领回家,害怕有人把他们都抓起来审问,就领杜聪到外面一个小店一边吃一边谈了好几个小时。随后杜聪就跟着高妈妈在农村实地走访调查了一年。

十多年前,刚开始跟随高妈妈走访艾滋村的杜聪自然不了解中国农村的风土人情,麦苗韭菜分不清,芝麻花叫成喇叭花,成天跟着高妈妈风尘仆仆的坐车到处跑。这是他人生从未走进的大学,从未上过的课堂,使他错愕不已的是,除了高楼大厦的纽约生活富裕的香港,地球上还有人如此贫穷可怜,食不果腹,衣难暖身。高妈妈回忆到:“杜聪是香港出生的,美国长大的,不知道咱农村的事情。我们去乡下,那老母鸡在岸上‘咕咕咕’地叫,几个小鸭子下水里玩耍。杜聪一见发表言论了,把他急的,卷起裤腿就要下水,还喊着‘鸡妈妈着急了,鸡娃掉水里了!鸡娃掉水里了!我去救它们上来!’一块去的复旦大学高燕宁教授说:‘你赶紧把鞋脱了,把鸡娃娃捞上来。’把俺几个惹得笑得肚子疼。杜聪鸡娃娃鸭娃娃分不清。”说到这里,高妈妈开怀大笑起来,我也跟着哈哈大笑。一件小事,倒是看到了杜聪的善心,能救水中鸡娃的人,当然会奋不顾身的去救火中的孩子。

调查艾滋病工作,充满了危险,主要是来自于当地政府得阻拦堵截。当官的都害怕暴露真相,害怕丢了头上的乌纱帽。有一次,高妈妈、杜聪、高燕宁三个人坐车去了一个村里,高妈妈就看见不时有人进门一探望,不一会,又有人探头探脑的张望。高妈妈是河南本地人,很熟悉当地的情况,本能地感觉不对头。高妈妈说:“高老师,咱走吧,气候不对。”没想到“反应迟钝”的杜聪说:“不要走,不会下雨。”急的高妈妈高燕宁两位直出汗,她们两个说:“我们走,你自己在这里吧。”拖了一会,杜聪跟着她们两位跑出去,一下子就来了三十多个警察和民兵来抓他们。。杜聪害怕了,拍着司机的肩膀说:“快开!快开!“高妈妈说:”小王,你可不敢快开,咱碰到树上死了怎么办?”

中国政府一直强调艾滋病是因为吸毒和不良性行为所致。高妈妈说:“我和杜聪见到一个妇女,叫齐桂花,家里只有一点点白面,和一点面水就那么充饥。政府说人家是吸毒快死了,我们至少去过她家三次,拿出来很多照片。家里穷得连饭都吃不上,到哪里买毒品吸?”

杜聪的善行,使他屡屡在香港和台湾获奖。在前不久获了奖后,他把自己的所得奖金发给每位工作人员1000元奖金,他说我要钱干什么?听高妈妈说杜聪在洛河居住的地方只有八平房米,因为住旅社会花钱,有一间小房子就不用花钱了。

孩子们的“杜叔叔”“杜老师”还没有成家,没有自己的孩子,他的全部时间、精力、感情和爱都给了那些失去父母、无法生活、无法读书的孩子。杜聪所做的慈善公益事业,救助过二万多孩子,这些孩子中间能出来十分之一,能上大学中专。但是国内的媒体都不敬他,因为他常常暴黑,这里有多少艾滋孤儿,那里有多少艾滋孤儿,政府不愿意让他说出来。高妈妈感叹地说:“我和杜聪共事了十四年了,有些人弄公家些点钱,让农村穷孩子到国外玩玩,是一时的。但是教育能改变一个孩子的一生。我成天想,杜聪走的路是对的,救了很多中国的艾滋遗孤。”

前不久看关于杜聪探访艾滋病患者的片断,如今,原本西装革履的华尔街白领也能坐着三轮车颠簸下乡,也“很懂行”地提着油罐子、米袋子送到农民家,用不那么标准的普通话说:“大米,大米。”因为他知道这些东西远比蛋糕月饼实惠得多,可以让一个贫困的家食用很多日子。他并设立了环保袋工厂,让那些艾滋感染者能有就业机会能自食其力,从而找到做人的尊严。

有幸获得高妈妈给我的一本《爱在村庄孩子的心里》,夜晚灯下阅读时,多次为杜聪的菩萨心肠人间善行感动涕泪。尽不住一次次的问:这个人心里有怎样的善良?可以抛弃一切去救助这些艾滋孤儿?

可以说,杜聪是上天派来的天使!

高妈妈回忆自己的医生生涯

“你看看我这个胳膊,不一样粗。”

高妈妈伸出两条皮肤松弛的胳膊给我看让我摸,果然右胳膊比左边粗壮一些,我不明白为什么,高妈妈说:“我做手术,我做过好多手术呀,胳膊就成这样了。”说这些话的时候,高妈妈流露出几分骄傲和自信。因为这条变粗的胳膊不但曾经接生过数不清的小生命,更是救活过不少癌症患者。

我很喜欢听高妈妈说话,因为她的一生是那么的曲折和丰富。

高妈妈最早是河南省第二人民医院的妇产科医生,她医术高超,总是急病人所急,忧患者所忧。那是一九六零年,结婚多年的李贵荣不能生孩子,在高医生的治疗下,一连生两男两女四个娃娃,她来感谢高妈妈说:“高医生,我给你一个吧。”“高妈妈说:“我要那吃嘴货干啥?我又不是没有小孩?”

高妈妈说我的书不卖,只送。

高妈妈做了21年妇产科工作后,她觉得搞妇产科永远不能出人头地,没有新的发展。1974年改行收癌症患者,接受癌症病人。

癌症是绝症,癌症病人如果治不好,病人死了,家属不会埋怨医生。所以她和病人的关系非常好,高妈妈兴致勃勃地回忆起一段和病人交往的往事:“有一次我和病人的爸爸吵架。我书上有写,我收了一个卵巢癌病人,叫马淑娥,是颗粒细胞癌。我能拿下来,做完手术,我给她插两个管子。我给她爸爸说:‘我给淑娥保存了子宫、一侧卵巢、输卵管,可以结婚生孩子,你把住院费交了。’结果这个爸爸说:‘癌症我们不治了。’我问:‘有希望治,怎么不治了?’这个爸爸说:‘是我闺女,我说了算,不是你闺女。’他账也没有结,就拉着病人走了。我就去妇联告状,妇联一把手不在,二把手在,她误会了,以为是我的亲戚,结果县妇联、乡妇联、都去马淑娥家。对她爸爸说:‘你明天不把她送医院,我们就在这里办公了。’马淑娥给送回来了,我可生气了,和她爸爸吵架,马淑娥定婚了,给了五百块钱彩礼,他女婿说:‘爸爸,你拿上二百块钱交住院费。我结婚以前还给你。’她爸爸说:‘不行,我盖房子哩。等着娶儿媳妇哩。’我想她儿子多大了,我问:‘马老汉,你儿子多大了?’他说:‘十三了。’结果她住院治病没有花钱,有的人心好,公费医疗,就说:‘高主任,你开药,用我的名字开,打给马淑娥。’病好就出院了。”

在高妈妈的精心医疗下,马淑娥康复了。结婚后生了个小男孩,过了两三年后,高妈妈都忘记了这件事情。过年的时候,他们一家,马淑娥和丈夫孩子,由老爸爸领着拿着柿饼花生来给高妈妈拜年,一进门老头就喊:“高主任,你闺女来看你!”高妈妈不在,医院护士长揶揄到:”哪是高主任闺女?不是你闺女吗?”那是八二年的事情,马淑娥十九岁,从那以后,她的病也再没有复发。已经过去了三十多年的事情,高妈妈讲述起来却让人感觉到历历在目。

高妈妈所在的省级中医学院第一附属医院,拥有五、六百张住院床位,她担任妇科的主任,又是教授级,但她不是在门诊部就诊,就是在住院部查病房。有时老同学来找她,转一圈找不到,再转一圈还是找不到。特别是有一个的老同学来住院,怎么也找不到高妈妈,因为她们初中毕业以后就没有见过面了。另外一个同学常见高妈妈,她就说:“为民,这科室里高主任是谁?就是那个小脚。”“那个?主任?”“就是。”最后两个老同学咯咯咯地跑到高妈妈的办公室,大呼小叫道:“老天爷!你咋熬成这个样子了?!”眼前这个主任衣服头发都不讲究,土里土气的貌不惊人,实在没有一点当官模样。高妈妈毫不客气地对老同学说:“老天爷有眼!小脚不一定没技术。”

高妈妈说:“俺出身不好,不能入党入团,文化大革命中挨整我自杀过,挨打受伤做过大手术。”高妈妈撩起衣服,让我看她腹部留下数寸上的刀疤。“等老毛死后,在业务上我有成就,得过国家二等奖,在河南就是不得了了。在我五十六岁的时候,被提升为国家终身教授。还是河南的人大代表,文史馆馆员。如果后来不搞艾滋病调查,生活还是很不错的。”

高妈妈自嘲道:“我就是个不识抬举的人。”

高妈妈的书只赠送不卖

至今,高妈妈已经写了近十本有关中国艾滋病的书籍,大多由海外的出版社出版,广为流传,传播深远。

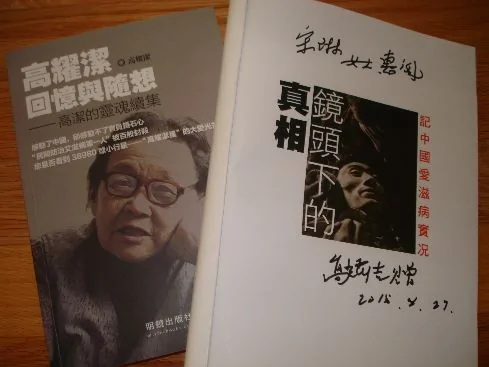

来之前,我就想着买几本高妈妈的书,回去好好拜读。不想高妈妈早就签好字,放在一旁要送给我。我过意不去,说:“我买你的书。”高妈妈大声说:“你要买,俺就不给了。我的书我不卖,都签上名字了。”高妈妈送给我七本书,她刚出版的《高耀洁回忆与随想》、三本《镜头下的真相》是去年出版的,都签了名字,让我送给关心中国艾滋病的朋友。说起来也得两百多元,但我又不敢违背老人的意愿,恭敬不如顺命。

高妈妈最喜欢谈的话题就是她的写作和书,因为那是她身处异国他乡孤独一人生活唯一的精神支柱,是她的痛苦也是她的快乐,是最大的折磨也是最大的慰藉,这些文字和图片是老人一生的心血和财富,她非常愿意送给每一个人。高妈妈翻动着书对我说:“这本书(《镜头下的真相》)都是照片,333张,我买了一千多本,一次四百,另外一次八百,我为啥给人没有那么大方?因为里面有英文,外国人要。联合国安理会一下拿走三百本,北京大学、清华大学、政法大学都寄去了,回信都来了。我捐赠了书,他们给我寄来感谢信。这个是让人带给西安第四图书馆的。”

高妈妈不但免费赠书,还要自己承担邮寄费,特别是非常昂贵的国际邮寄费用。“我运这些书,运费很贵,特别是我运到国内。我想办法运呀,先到香港,再到悉尼,悉尼再到国内,转一圈。寄书可贵,花钱多,前几天,我给四川的XXX寄去一本书,邮费三十六块,可贵,但他收到了。我要钱干啥?我今天活着不知道明天还活不活了?你看我的书从香港到纽约,纽约到国内,转着圈寄去,我给联合国三百本书,我不卖,送给他们,都签了名字。为啥来?我现在要钱没有用。”令高妈妈气愤的是,也有人骗她一些书,自己卖出去挣钱。

珍贵的赠书

高妈妈的书桌兼饭桌上有两本赠书登记册,是用打印过稿子的费纸装钉而成的,用背面画成整齐的表格,在上面登记得到过赠书的有:哥伦比亚大学黎安友教授、智行基金会负责人杜聪、自由亚洲电台主持人北明、还有南京大学图书馆员陈远唤······等等。

高妈妈今年最新出版的《高耀洁回忆与随想》,她一次就购买了800本。那本《镜头下的真相》出版时,高妈妈说不要稿费,用稿费折合后用来购买书。有一个名字叫孙以韶的女士要给高妈妈三万元港币,支持她出书,这位女士不要出名,她给高妈妈写信来说:“高奶奶,我上高中的时候,看见你在电视台上,我想问我爸爸要点钱给你寄去,我一想,那点钱也不是办法。我现在工作了,我回家吃饭,把钱攒着,我把钱给你。”高妈妈不肯接受他的捐赠,孙以韶就把钱给出版社了,所以出版社就给的书多。等于又多了一批书。

光是给联合国安理会一次就捐赠了300百本书,就是按照出版社给的作者价,加上昂贵的邮费也要差不多6000美元费用,不能说是个小数目。高妈妈说:“年初,我得了一个奖,刘宾雁良知奖,奖金一万块。我已经花了8000块,说不定我明天就死了,要那么多钱干啥来?我的钱又快花光了。再有钱,死了也带不走,但是我的书大家看到了,就了解了。”高妈妈的屋里还堆放这几箱书,她无不担心地说:“还有二百多本,不赶紧送出去,我就害怕我死了,就变成垃圾了。”

在买书、送书方面高妈妈“大手大脚”,在生活方面对自己却很节俭。在卫生间里,我看见高妈妈使用的几条毛巾都用的快破了。护理为她买回食品,她也认真的检查收据,看看花费了多少钱。高妈妈告诉我:“我这一生从大学毕业,一直到退休,到我出来,一年用一块钱的雪花膏,有孩子小的时候,用两块钱,所以对化妆品,我是一点不懂。我给人家钱的时候,我很大方,我觉得人家是个人,咱也是个人。我觉得你搽得再好,不等于你人格很高。我是这样,那怕我自己少吃点少喝点,要对老百姓好一点。我就这么大力量。”

我明天就要死了,但我今天还没有死就要为中国无辜的艾滋病受害者呐喊,就要揭露出政府鼓励“血浆经济”导致艾滋病泛滥成灾的真相。这就是高耀洁宁为鸣死不为默生宁折不弯的高尚人格和境界精神。

高妈妈的生活、写作和遗愿

高妈妈的身体和任何垂暮老人没有区别,要依靠经常的看医生和每天吞服各种各样的药物维持。高妈妈目前有高血压、心脏病、大隐静脉血栓,经常摔倒等等病,不得不忍受着病痛和不适。因此,她也会悲观的说:“我是生不如死。”“有时,我晚上冷的打颤,盖上被子又热醒来,谁知道呀?”这把年纪,工作了一辈子,本该享受清福、含饴弄孙,安度晚年,却孤苦伶仃地生活在一群讲听不懂的英文的人的大楼上。

就是这样重病缠身自顾不暇,高妈妈依然惦记着国内的艾滋病情况。“四川凉山那边,天天都在埋死人。政府说他们是因为吸毒,但是那里的人穷的没有饭吃,哪有钱买毒品?现在还有人卖血。我收集了很多资料,都是国内的人给我转来的。我现在身体不行,如果身体行,我就去四川凉山了。如果在十年前,我就去了。我要去看看怎么回事?”一说到艾滋病,高妈妈的小脚又想跑路了,可惜,她如今上卫生间都得用手扶椅,跑不动了。

高妈妈当了一辈子医生,治病救人,年纪大了,逐渐成了“看病”专业户,先是换上了一口假牙,前不久全身皮肤发痒,害得老人家一夜起来六七次,用食用盐洗。好在在哥伦比亚大学黎安友教授的关照下,保险公司给高妈妈派了三个全天护理,轮流值班,每天九个小时,给高妈妈做家务、洗衣服、做饭、洗澡等。高妈妈的饮食非常简单,午餐一碗豆腐鸡汤,一个小包子,晚餐一碗面疙瘩淡化汤。白天还得睡几觉,其他时间都是用来写作和上网浏览新闻。

高妈妈指着自己卧室的小书架说:“我这一辈子己出版了二十九本书,十七本是专业的医学书妇科书,十二本是关于艾滋病的书。我现在还在天天写作。必定是奔九十岁的人了,有时候脑子清亮,有时候什么都记不起来。我目前写的一本书,还没有写完,我才写了二十六节。我已经写了委托书。如果我死以后,委托黎教授帮助出版。

我写了望蒋杆、反右、大饥荒,现在有材料问题。我写的太晚了,有材料问题。我写的太晚了。八十岁以后,脑子不行了,我应该早些写。我喜欢写真实的事情,不喜欢查资料,如果查资料,等于天下文章一片抄。我说,中国现在要转方向,和树一样,要把根给除了。我觉得主要的问题在毛泽东。”

每到夜晚,夜深人静,高妈妈躺在床上,突然想起来什么,就翻身起来,用笔写下来,想起什么增加什么。这对一个中青年写作者来说是职业习惯,可是对一个老人来说起来写完,再睡下都是非常困难的举动。高妈妈的写作犹如用身体匍匐前行,字字留下痕迹,句句凿动人心。

说到毛泽动在延安种鸦片,高妈妈背了这么几句:“过了大年是春天,家家户户种洋烟。五亩地来两亩田,留下两亩种洋烟。”可惜我记录的也不完整。高妈妈目前写作的是揭露毛泽东统治时期暴行的,有一部分内容刊登在《纵览中国上》,比如最新的《钢铁的故事》《吹嘘浮夸害人不浅》等。

对自己六十九岁退休后所从事的揭露艾滋真相事业,高妈妈无怨无悔。她说:“如果我不钻进这个窟窿里,不得国际奖,我写写稿子,讲讲课,就俺俩口的生活也蛮好的。俺两口是医生,儿子是教育界的教授兼系主任。人家对我说,你得了奖,买房子。还有人让我买汽车。我说大家都有房子了我再买房子,大家都有汽车了我再买汽车。

现在我觉得人命最重要。”国内也多次让高妈妈回去,但高妈妈不敢回去,害怕政府的脸色初一十五不样,想变就变,在那样的环境下完不成她的著作。

“我老伴是2006年死的,八十岁。他得了咽癌,可快了。他比我大一岁半。我死了以后,我给儿子安排了,把我的骨灰和他爸爸的骨灰撒到黄河里去,就完了。”

高妈妈的花,高妈妈的宝贝。

在纽约,我陪伴了高妈妈短短的两天,说话的时间加起来也不少于十个小时。有时我贴着她的耳边大喊大叫,为了让她听清楚。有时,我们又你一言我一句的在纸上笔谈。期间高妈妈背诵了好几首古典诗词,因为我的孤陋寡闻加上高妈妈的地方口音,我都无法记录下来,颇为遗憾。那天,看护六点下班走了,我在纸上写到:“高妈妈,我想多陪你一会,晚点走,可以吗?”高妈妈说:“好!你来我可高兴,说说话可高兴。”我的心情很是矛盾,想多陪伴高妈妈,和她聊聊天,又很害怕打扰她的休息。

墙上钟表的指针不客气的指向八点,我得告辞了,去坐地铁回旅馆。

“高妈妈,那我走了。”

“那走吧,反正得走。”

我不舍得走,俯下身拥抱高妈妈的时候,忍不住在她的面颊上亲吻了一下。说起来,我这一辈子还没有这么亲吻过自己的母亲呢。这一冲动的亲吻,让高妈妈知道,我是多么敬重她皇帝老子都不怕的硬骨头精神,又是多么爱戴她身为医生,一见病人就走不动的善良心肠。在门口,我不得不离开,我想哭,但强忍住了。我不想让高妈妈感到悲伤。

纽约,因为高妈妈居住在这里,成了我心目中最美丽的城市,令我最牵挂的城市。感谢你!纽约!

高妈妈,我不久后还会再来纽约拜访你!