五、从产权理论看中国放权让利经济改革

如上文所述,从一九八0年代以来,苏联和东欧之中央计划经济体制如骨牌般地纷纷瓦解,社会主义国家所面临的经济改革问题,成了世人注目的焦点,而大众所关心的,不只是共产主义政权为何垮台,更关心的是社会主义计划经济体制将何去何从。过去,强调以“公有制”为特色的社会主义,基于对市场机制的不信任和对私人财产的敌视,将生产性的财产绝大部分变为国家和集体拥有,以行政指令代替市场。甚至到二十一世纪,社会主义和共产国家所面临的最大问题仍是,如何从过去的统制或指令式经济体(command economy)转换为市场经济。

无疑的,共产中国是其中一个备受世人瞩目,由共产统制经济体转向自由经济体的大国,其转换方式与苏联极为不同。不过,尽管方式有别,由公产转为私产这个关键或基本点却没有差别,但中共的渐进式改革无疑在初期颇受肯定。中共在经济体制改革开放之前,实施以行政管理和公有制为主的计划经济,经济管理权力高度集中在中央政府,形成计划上统包统揽;财政上统收统支;流通上统购统销;就业上统包统配;物价上统一规定的现象。

这种以“强制性”的方式界定每个经济当事人的权利和义务,不允许当事人之间自愿谈判和交易。每个资源使用者无法排除他人也可使用,也不能有自己的利益,亦即个别行为人的努力所得必须与社会上的所有人分享,各个行为人得不到正向的激励,反而尽可能地偷懒以减少损失。由于抑制了竞争和市场机制的作用,使价格讯息遭受扭曲,造成资源配置的不当、经济效率缺乏、劳动者生产的积极性不足,因而束缚了经济发展的活力。

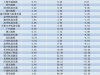

从一九五0年代到七0年代末期的三十年当中,中国的工业、农业和国民收入虽然分别以百分之十三点三、百分之四点五和百分之七点三的平均速度增长;财政收入年平均增长率为百分之十点二,财政支出为百分之十点六,进口总额每年增长百分之八点八,出口总额增长百分之八点一,但其经济增长主要是靠投入的增加,而非生产效率的增加。

因此,在计入人口迅速增加的因素之后,这样的经济成长可以说是微不足道,人民生活素质也普遍低落。除了面临国内民生困窘的压力之外,环顾当时的世界局势,东欧社会主义国家,早在五0年代初,就开始陆续地进行一连串的改革;新加坡、香港、台湾和南韩更由于经济的起飞而被喻为“亚洲四小龙”,再加上世界经济发展中心正由欧美转向亚太地区,面对国内环境的压力,以及世界的潮流,中共当局不得不选择改革之路,朝向自由经济或市场济体制迈进。

(一)渐进式的“中国经济革命”

对于计划经济的改革过程而言,最重要的就是“市场化”,让个人的努力可以排除他人的分享,而“市场化”的改革重点就在于“产权”。匈牙利著名的经济学家Kornai就明确地表示,社会主义要转变为自由经济,最重要的就是产权问题,因为社会主义国家财产最大的缺失在于所有权不属于个人:国家财产既属于所有的人,但又不属于任何个人。由于产权的不明确,导致个人无法得到激励,经济也无从发展;因此,社会主义国家要迈向自由经济之路,势必要面临产权问题,这是改革的核心工作。

尽管面对的问题相同,但由于各个社会主义国家的环境不同,历史背景也各异,因此各国所采行的改革方式也有差别。一般而言,虽然计划经济向市场经济转变的改革方式很多,但主要可分为两类:一种是属于激进的改革方式,全面推翻旧体制,强调私有化和民主化,以东欧和俄罗斯所谓的“震荡疗法”(Shock Therapy)或“大爆炸”(Big Bang)为代表;另一种则是渐进的改革方式,以中共所采取“放权让利”(Decentralization)改革为代表,这种改革方式与其历史背景有密切关系,可追溯至毛泽东于大跃进时期所实行的行政分权,这种独特的传统,实为中国经济改革的特色。

中国的经济改革与世界上各个社会主义国家所面临的共同问题是产权问题,而其独特处在于采取“放权让利”模式的渐进改革手段。过去,研究中国或东欧、苏联等社会主义国家实行经济体制改革的文献很多,有关产权理论的西方研究也不少,而在中国,应用产权理论来探讨社会主义国家经济改革问题的论文,自九0年代开始也蓬勃发展,但针对中国经济改革模式,而又兼顾其产权问题者则相对稀少。有鉴于欲深入了解中国经济改革的核心及其特殊性,就必须掌握产权理论与中国独特的经济改革方式,我们就以此为理论基础探讨中国经济改革课题。

自经济学的始祖亚当‧史密斯(Adam Smith,一七二三~一七九0)一七七六出版的经典《原富》(An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations,一般翻成《国富论》,这不是好的译名,因为和史密斯的原意-造福全人类(所有国家的人民)-不太相符,反而有“经济国家主义”的意涵,而严复的译名《原富》较合适),揭橥“价格机能”这只“看不见的手”(invisible hand)开始,价格机能自动调节的结果,会使资源的使用效率达到最优配置,但毕竟人间非天堂,充满各式各样的交易成本,致巴莱图最适(Pareto optimality)资源使用效率点无法达到,以致“市场失灵”(market failure)被强调致“政府干预”成为必然。到寇斯(R. H. Coase,一九一0~二0一三,一九九一年诺贝尔奖经济学奖得主)提出交易成本(transaction cost)理念并发展出“产权理论”以来,市场又得到平反,政府也再度退出经济舞台。但市场机制的运作,必须有一定的制度条件或市场规则(或秩序)为前提;经济体制的良窳不仅影响资源的配置和使用效率,也攸关一国的经济发展和成长。一九七八年底以来,中国所实行的所谓“中国式”经济改革,是一个关于经济发展与制度变迁的重大议题。透过此一改革,可对产权理论加以实证和检验,这一课题,晚近成为学者们关注的焦点。

(二)产权是制度变革基石

一九九三年诺贝尔经济学奖得主之一诺斯(Douglass North)认为,“制度”(institution)是一个社会中的游戏规则,利用人为的限制,用来约束人类的互动行为,构成了人类交换的动机。经济制度包含了一切与生产上交换和收入分配相关的社会关系和制度。在一个社会当中,存在着各式各样的制度,不同的制度所产生的作用不同,而在所有的制度当中,“产权制度”可说是最具根本性的,是一系列用来建立生产上交换与分配基础的基本规则,同时也是影响资源配置的关键因素。

财产权的产生过程,是私有产权制度的演进过程,是针对稀少资源而来的;但财产权所规范的,不是人与物之间的关系,而是由于物的存在及其使用而引起人们之间相互认可的行为关系。产权是一种“排他性”的权利,完整的产权不是一种权利,而是“一组”权利,包括了使用权、收益权,以及处分权;产权名家艾尔秦(Armen Albert Alchain,一九一四~二0一三)早在一九六一年就指出,产权制度就是授予某种特定的权威,利用这种权威,个人可从不被禁止的使用方式中,选择任一种处置特定物品的使用方式。换句话说,产权制度是对资源的占有、使用及转移,所订定的法律规则、风俗及管制。

产权的界定和保障方式,可以是像风俗习惯这样的非正式规则(informal rule),也可以用正式规则(formal rule)的国家法律。在这一方式中,由于国家具有强制性的“暴力潜能”(violence potential),能以武力或强制力来达成界定和保护产权的目的。因此,以国家订定法律的方式来界定和执行产权保障,通常成本较低、效率较高。不过,一旦国家强制力不公正,或者利用管制培育出各类特权,则贪污舞弊的腐败乱象就会出现。

国家的经济发展与其“产权制度”有着密不可分的关系。一个社会的所有权体系假如能明确地规定个人的经济自由权利,并且提供有效地保护,等于在明确界定产权的同时,也对个人所拥有的资产提供了明确的讯息,降低交易时的不确定性,使每个行为人都可在自己的权利范围内,藉由这种讯息,形成合理的预期,以便自由地处置其财产,也就可以减少交易成本,增加获利的可能性;反之则否。换言之,具有绝对垄断特质的国家,对产权的维护具有决定性的影响,而国家在此所扮演的角色有如剑之双刃,可以为好,也可以为恶。

每个人应该都是理性自利的,亦即以最低成本(cost)达到最大效益(benefit)。在社会主义指令式经济体系中的个人,应该也不例外;但产权的模糊和私有财产未能得到保障,将造成自利的个人,在努力而来的所得必须与他人共同分享的情况下,不愿充分付出努力,被迫偷懒或追求休闲的极大化,使得一个社会的有限资源无法获得最佳的利用,造成了生产力的低落,并使经济发展受到严重的冲击。

中共在面临由共产转向私产体制,以价格机能承担资源配置的主要工作时,就必须让原先政府无处不在、无孔不入、无事不管的形象彻底地转变,以市场价格这只看不见的手来传递生产和消费的信息、配置资源、协调生产,自动完成收入的分配和财富的累积。也就是说,在引入市场机制的同时,必须同时确立私有产权受到保障,因为私有产权是市场机能发挥的充分要件。但是,对于以“社会主义”为标榜的中国而言,“公有制”是其无法抛开的意识形态包袱,因此在改革进行中,改革的领导者必须为其改革找到一个社会主义式的“理论依据”。

中共在改革前的计划经济远不如苏联、东欧严密,地方政府还拥有一定的投资权,可以与中央分享剩余产品和财政收入,因此,地方当局可以掌握部分的经济活动。这种行政性分权的传统体制,其思想源于毛泽东一九五六年的〈论十大关系〉报告,其方法表现在毛泽东时期分散于地方的生产结构,因而使得中国经济改革找到了一个可以依据的“理论”和基础,减少了改革的阻力,同时也使得改革初期所具备的条件,有别于其他社会主义国家,也为渐进式的改革摸索到一条出路。所以,中国的所谓“社会主义市场经济改革”,目标虽然与其他国家大同小异,但是这种改革的方式,俨然成为中国经济改革的特色之一。

(三)渐进改革将走向分类管制之路

当中共宣布进行经改,引起全球的注目,英国经济事务学社(IEA)在一九八0年底邀全球知名产权名家张五常教授撰写文章。时任香港大学经济学系主任的张五常(Steven N. S. Cheung)就用寇斯的交易成本理论解释经济制度。他写成《中国会走向“资本主义”吗?》(Will China Go“Copitalist”?)这一本小书,分析中国经济制度的转变。

他用这样的一种简单例子来说明交易成本。卖一磅苹果,种植的人只可得五分钱,消费者却付出二角五分,这个二角钱的差额扣掉运输费用后,即为交易成本。这当然是将交易成本的概念极端简化,事实上,要估计和量化交易成本,是一件十分困难的工作。

任何经济制度的运作成本都不轻,在私有企业制度里有划分和保障产权的成本,有商议和督察合约的成本,有找寻合约伙伴的成本,也有防止欺骗、协调生产的成本,而在集体所有产权制度下,资源不能自由转让,也没人可以私享使用权,因而合约成本和防止他人侵犯权益的成本,将会较低,甚至不存在。但是,光是督导从属的这种成本,就远比在私有企业下许多成本的总和高得多。虽然交易成本的衡量困难重重,但无可置疑的,共产或集体所有产权制度的交易成本极其庞大。

既然共产制度运作的交易成本较大,为何还会被选择采行呢?对于这个疑点的合理解释,正是张五常贡献所在,张五常将广义的交易成本分成两类,一为前述的制度运作成本,另一种则为更换制度所要负担的成本。最显著者,当属资讯成本和说服那些因制度转变而其利得减少的人所需的成本。

假若改变某一个制度是不需付出代价的,人们必定会选择一个运作成本较低的制度来支配资源的运用,反之,如果改变一个制度代价高昂,则在众多的选择当中,被采用的制度之运作成本并不一定是最低的。在此情况下,若不将改变制度所需要付出的代价考虑在内,由表面上看,社会是存有浪费的。假若存在另一个运作成本较低的制度,而将现行制度改变至该制度所需的代价,少于该制度所能节省的运作成本,那么现行制度必然会改变而向该制度靠拢。

由此一分析,我们即能明白,运作成本极高的共产制度之得以存在,一定是制度转变的成本过高所致。因此,中国经济改革的结果,是否会导致放弃共产制度而走向私产制度,就得视改变制度的成本能否不断下降而定。

前已提过,制度改变的最显著成本,系资讯成本和说服那些因制度转变而导致利得减少的人所需的成本,现在我们来看,中国的这两种成本是否不断下降。

我们知道,差不多所有的共产政权都会有系统地禁止以及歪曲来自外间的新闻和消息,这是因为共党领袖们显然惧怕:一旦他们的国民对私有企业的实况有所认识之后,要维系本身的制度便会困难得多。毛泽东深知个中道理,因而采取闭关政策,让老百姓接受歪曲的消息和灌输教条,结果是中国人民知识贫乏,到处是散漫的劳工和无知的官僚。在科技知识资源上彻底破产,但却能将共产制度维持下去。而邓小平毅然决定打开大门,引进西方思想,虽然未能像大多数西方国家般完全开放,但开小门的结果是人们的眼界开阔了,讯息增长的速度加快了。人们不但对外间的世界增加认识,而且对于本身制度的运作也有了较为明确的了解。如此一来,转变制度的资讯成本便急速的下降,共产制度的千疮百孔也就愈来愈难掩盖了。

中国实施共产制度,其揭橥的最终目的,在于彻底地消除阶级分歧,但极其讽刺的是,世界上绝少有像中国那样阶级分明的社会。人数众多的官僚(干部)在共产制度下,薪水高、利益多、生活舒服,这些既得利益分子害怕制度改革会改变现存的等级权利界定,终而使其优势条件消失,因而一定扯改革的后腿。不过,经过最初几年的变化之后,中国的生存规则循着下面三个层面急速改变。

第一,诠释、追随“正确思想路线”的干部竞争准则已被削弱,于是干部们倘若仍继续维持原状,便必定要付出较大的代价。政治本领将会带来较少的利益,而且由于准则的改变,将使干部们是否依然拥有竞争优势变成疑问,即使他们仍然保存若干的竞争优势,也并不足以保证他们可以维持当前偏高的实际收入。

第二,当前干部的高水平实际收入,部分是毛政权遗留下来的现象,在新政权下,个别干部仍得以维持过去的收入,主要是体恤这些新近“平反”的官员,在过去长期以来吃了太多苦头,但这些维持高收入的理由,不久亦将消失。就算这些准则保持不变,假以时日,竞争亦将使由政治本领所造成的利得差距,大为削减。

第三,现代化计划令人对生产力有新的体验,在毛政权下,生产力完全不以消费者的喜好来评定。如今,追求物质享受已不再是罪行。政府对外汇需求甚殷,甚至以赚取外汇的表现,作为评估一些工厂的准则,因此,愈来愈多干部的实际身份,已和资本主义下的公司经理无甚分别,而考核他们工作表现的准则也相差不远。

由以上之分析,可以得知中国制度改革所要支付的代价急速下降。一方面一般老百姓获取讯息所要付出的费用已减轻。另一方面,在中共领导者的坚持门户开放、政治稳定,以及增加生产下,游戏的规则已被修订了,连带使诱导特权阶级去接受改革的成本也下跌。由于共产制度运作的交易成本极大,而改革所需的交易成本下降,因此,张五常推断,中共将会接纳一种近似私产的产权结构。至少,劳工、生产工具、机器、建筑物,甚至土地,将会有若干程度的私有使用权和转让权。

上面的推论结果,是在中共领导者坚持门户开放政策的前提下所得出的,如果此一前提不存在,那将如何呢?其实,这也是大家所关心的未来中国政权转移后的政治领导问题,对于这个关键问题,张五常认为,若中国是要实行现代化的话,那是不会把门户关起来的。堵塞大门将会粉碎现代化计划,成千上万的海外留学生将拒绝返回,为游客而建的酒店工程将会停工;外资将会撤出;进一步的合约谈判也将终止;作家及翻译家们亦会因殷鉴未远,而纷纷设法掩护自己。一九五七年后期,毛泽东掀起诗意盎然的“百花齐放”运动,不久即将那些敢言者打成走资派,狠狠惩罚,而黑暗时代也于焉开始。邓小平更进一步的让“千花”齐放,若邓小平或其继任者再学毛泽东的榜样,再来一次一百八十度转变,另一场更大的灾祸焉不产生?

另一篇文章里,张五常再以下面五个理由,推断中国不会回走“重开大锅饭,巩固铁饭碗,增加阶级特权斗争的老路”:一、大部分的农民与耕地都有了包干合约,走回头路就要解约,政府要失信于民,解约将有引起暴动的可能性暂且不谈,大饥荒是不可免的;二、中国的市场虽仍受到多种管制,但稍具规模的市场却已被推动了,这股力量大得惊人,决非禁止黑市的口号所能压制的,中国是否有足够的不贪污干部去压制被推动了的市场,令人怀疑;三、外资在中国施展了竞争压力,也助长了不少为外客而设的服务及供应,中国没有充足的资金来以正当途径解散外资,而若强行取夺,有谁会再与之协商呢?四、外间的讯息在中国已有立足之地,若要再加强“思想改造”,旧有的口号不管用,新的有效口号难以发明;五、中国人民的生活是有了改变,要他们放弃既得的利益,可能要比干部们放弃特权更难。

以上五点中的任何一点都难以单独压制,遑论全部回转,因而走回头路是很难了,既然无法再回头,那向前走会是什么途径呢?是走到近乎私产,张五常早已认为极有可能走到“印度之路”,即:增加分类管制,让干部们各据一官,划分固定的贪污权利,为什么会这样呢?

上文也提过,中国要走向私产制度,有讯息不足和干部们不肯放弃特权的利益两种障碍。由于中国的门已开了,再关起来的概率并不大,故第一种障碍可以去除。第二种障碍的消除成本虽如上文所言降低了,但若改革办法较为缓慢,则干部们就会设法霸占贪污的权利,就会鼓吹管制的需要和好处,一旦各项管制的贪污权利被占了,有了界定之后,河水不犯井水、更大的改进就难了。毕竟共产和私产之间尚有一个以分类管制而界定贪污权利的制度,若共产制度保不了,又不能一步跨到私产那里,则中庸的印度之路是走定了。

一九八五年中张五常再修改此文,理论不用改,事实推断大致上也不需改,但他再加上两点,一是中国要走向近乎私产的道路,农业和工业哪一种较容易改?答案是前者,而中国乡镇企业的发展环绕城市的农民生活改进,造成大搬迁的压力,因为城市改革是困难的;另一个当年忽略的是,没有问:在共产与健全的私产制度之间,有哪一种界定权利的制度可以持久地存在?答案是:以分类管制而界定贪污权利的印度之路。不过,张五常在之后的诸多文章中已都将这两个忽略说清楚讲明白了。

中国往后的发展,的确走向贪污界定的分类管制之路,新的既得利益者纷纷出现,各据山头,要再进一步开放就更加困难了。在江泽民掌权时,各方特权已分别占据权利,尤其是经济特权,到习近平上台时,花费难以想像的成本,由“打贪”、“反贪腐”动人口号、旗帜掩护,进行斗争既得利益艰苦任务。张五常早年的产权交易成本理论的分析、臆测的确有先知性。

我们也可以应用一九七六年诺贝尔经济学奖得主弗利曼(Milton Friedman,一九一二~二00六)对于“经济自由”和“政治自由”在经济发展过程中何者应先启动,或两者同时推动来与张五常的制度改革理论相互印证。

(四)经济自由先行,政治自由后到

由共产倒向私产或改革开放,都是由“去管制”朝向自由,或者是“自由化”,而经济自由化和政治自由化就是首先面对的问题。弗利曼是在一九六二年在〈经济自由与政治自由的关系〉这篇文章中,他指出,有一个非常普遍的想法,认为政治和经济是两个分开而且大致没有关联的领域,认为个人自由是政治问题,而物质福利是经济问题,认为任何性质的政治安排可以和任何性质的经济安排组合在一起。这种想法在当代的一些主要征候是,有很多人提倡“民主的社会主义”,一方面,他们会不假思索地谴责俄罗斯“极权的社会主义”对个人自由所强加的各种限制,另一方面,他们却被说服相信,一个国家即便在经济安排上采纳俄罗斯经济体制的基本特征,还是可能藉由政治安排保证个人自由。弗利曼驳斥这种想法,认为这是妄想,因为经济和政治之间有密切关系,只有某些组合的政治与经济安排才是可能实现的,他特别指出,一个在经济上实施社会主义的国家,在政治上绝不可能是民主的,也就是说,绝不可能保证个人自由。

弗利曼进一步指出,对于促进自由的社会,经济安排扮演一个双重角色,一方面,经济安排方面的自由本身就是广义自由的一个成分,所以经济自由本身是目的;另一方面,经济自由也是成就政治自由的一个绝对必要的手段。经济自由的特征就是自由市场、私产。他举例说,第二次世界大战后,因为外汇管制而不被允许到美国度假的英国公民被剥夺的基本自由,不亚于因为政治见解不容于当道而被拒绝到俄国度假的美国公民,前者对自由的限制表面上是基于经济理由,而后者是基于政治理由,但就限制本身而言,两者基本上并无二致。由不胜枚举的例子可知,经济自由本身其实就是整体自由中非常重要的部分。就作为成就政治自由的一个手段来说,经济安排之所以重要,在于不同的经济安排有不同的权力集中或分散效果。直接提供经济自由的经济安排,亦即,竞争性资本主义,也促进政治自由。

关于政治自由和自由市场的关系,弗利曼指出:“历史证据所给的说法一面倒。”在全世界的历史中,找不到有哪一个拥有高度政治自由的社会,不是同时以某种堪比自由市场的制度在组织大部分经济活动的。地球上,有过像是政治自由这种安排的地方是多么有限,其历史又是多么短促。典型的人类处境是专制、奴役与不幸。就一般的历史发展来看,十九世纪到二十世纪初的西方世界有难得的例外,政治自由和自由市场以及资本主义的习惯制度并存,而古希腊黄金时期和罗马时代早期的政治自由也同样和自由市场同时存在。

不过,历史仅指出,资本主义是政治自由的一个必要条件,而非充分条件。法西斯时期的意大利和西班牙,一次和二次大战前的日本,一次大战前数十年帝制时期的俄国,这些社会都不是政治自由的社会,但私人企业却是主要的经济组织形式。因此,基本上属于资本主义经济安排,是可以和不自由的政治安排同时存在的。在这些社会里,公民享有的自由,多于俄国或纳粹德国等经济极权加上政治极权的现代极权国家的公民。甚至在帝制时期的俄国,因为资本主义和私有财产权的存在,对集权政府有些约制作用,某些公民有可能在某些情况下,改变他们的工作,需事先获得政府机关的许可。(未完待续)