昨晚去公园里闲逛,刚走到旱喷广场入口,又碰到隔壁楼长大姐,就是那个曾经说我写文章是不学无术的楼长大姐。她在整理音响准备跳广场舞呢,她笑盈盈对我说:“你要多写写我们中国好,我们至少没有哈马斯,你还能悠闲自得出来溜达,不像在以色列,每天都活得担惊受怕,你说是不是?”

我一嘴错愕,她真还把我噎住了,一时不知该如何接话。我用食指轻轻刮了一下鼻子,问她:“大姐,你见过哈马斯吗?”

她回答说:“没见过,应该是长须白袍头顶一片布吧。难道你见过?”。

“喔喔,我也没见过哈马斯。但我见过它的原始株和变异株是什么样子。”我轻轻地回答说。

“原始株?变异株?不懂”。大姐喃喃自问,一脸茫然。

“大姐你忙,今后有空慢慢给你说,我不耽搁你了”。我转身就走了。

沿着湖边我一边溜达,我一边也在想:哈马斯长什么样子?我没出过国,更没去过中东,我也确实没见过哈马斯长什么样子。但楼长大姐言辞恳恳的忠告“你要多写写我们中国好”,就像这秋夜冷月下闪过的一道寒光,我就不由自主地想起了那个高铁上锁喉女的视频。

我沉雁的所有文章显然比那个说“我们中国不好”的倒霉蛋严重得多。我越想越害怕,这以后尽量少出门溜达,说不定哪天楼长大姐就突然伸出她的五指神龙锁住我的脖子,一群彪悍的广场舞大姐大妈围上来把我一顿痛扁,联合国也救不了我。

哈马斯长什么样子?其实不需要真的要去加沙才知道,鲁迅先生早在100多年前就给哈马斯画了一幅速写:“奴性极重的人,对同类一定极其凶残。”迅哥儿算是抓住了哈马斯的本质:对同类的凶残。

“奴性极重的人,

对同类一定极其凶残”

鲁先生担心他的速写太模糊,他又不惜笔墨画了一副哈马斯具像:“一个跪久了的民族,连站起来都有恐高症。一说钱权立刻放大瞳孔,一说男女性事就马上兴奋。说到道德、民生、人性、良知,个个噤若寒蝉,不关我事,不感兴趣。一个个都精到了骨头。”

其实,他还是少说了一项,如果他活在一百年后,他就会补充一项“一说到正能量,个个都口若悬河”。鲁迅在一百年前所看见的“凶残”与今天相比,简直属于没见过世面。看看下面这一坨变异株。

但凡能上福布斯的,大概率都是哈马斯的变异株,西装革履大背头的变异株远比长须白袍头顶一片布的哈马斯凶残得多。请问,因为恒大暴雷而跳楼的人会比这次以色列遭袭击死的人少吗?

变异株是不需要亲自扛火箭弹和大刀长矛的。学贯中西的变异株。

浓眉大眼的变异株。

肥头大耳的变异株。

妙手回春的变异株。

叼得一嘴好盘的变异株。

还有更加凶残的变异株,我就不好往下罗列了。上面的变异株都人老珠黄了,它们年轻时是个什么样子?就是下面这个样子,一脸虔敬满眼金光嘴角流淌着哈喇涎口水的样子。

孔子在2500年前信誓旦旦“三人行必有我师”,但在2500年后,孔子就会改口“三人行必有哈马斯”。不妨听听下面这个饱经沧桑的大叔的肺腑之言。

这些变异株,白天一本正经坐在CBD的写字楼里、下班拥挤在地铁里、回家也是其乐融融相夫教子,长假煮饺子一般堵塞在各5A景区。譬如下面这些,基本都是变异株。

911拍手称快的是它们,安倍被刺放鞭炮的是它们,日本地震说报应的是它们,俄军大举进犯乌克兰惊呼绍伊古一战成名的是它们,一见老鹅头就想排卵的是它们,今天抵制美货明天抵制韩货的是它们,福岛黑废水事件骂的最狠的是它们,……。

变异株也有显性和隐性之分,隐性变异株比显性变异株更具有迷惑性和凶残性。平时都以风度翩翩、优秀能干、博学多才、甚至肤白貌美大长腿迷倒芸芸众生,一旦它们露出哈马斯本性,其凶残性惊呆世人。下面我讲三起发生在著名医院的凶残事故。

2023年4月1日,上海闵行区新龙路某小区发生了一起刑事案件,一位在华山医院(张文宏所在的医院)肝胆内科任主治医师的周博士,将自己的妻子(同在华山医院工作的护士)掐死在家中的洗手间。事故发生时,外婆带着六岁的女儿正在客厅玩耍。什么原因很重要吗?我觉得什么原因都不重要。重要的是这起事件所显示出的凶残性绑定在一个寒窗苦读三十载的医学博士身上,不禁令人唏嘘不已。

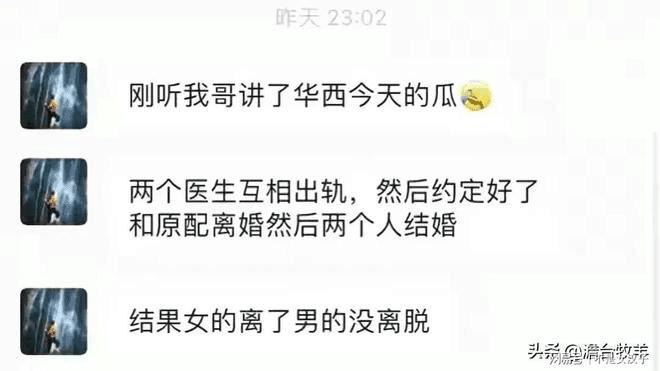

2023年9月12日,坐标四川成都,著名的四川大学附属华西医院发生一起女医生伤人事故。被女医生捅伤的是一位男医生。两个都是毕业于四川大学华西医学院的医学博士,两个都是优秀能干的主治医师,女医生肤白貌美大长腿。我不上图片,表示我对肤白貌美大长腿的一分敬意。事故发生的原因也很凶残,如下图,读友们也可以自己按图索骥。我对这件事的看法是:两个都凶残。

2021年秋天,吉林大学附属某三甲医院也发生了一起极其类似的婚外恋事故,比华西这起更加严重更加血腥。女主角是医院护士长,47岁,风韵犹存。男主角是医院刚刚履新不久的院长,47岁,前途无量。两个同是三年前支援武汉,百忙之中忙里偷闲,两个都有家庭的才子佳人坠入爱河,并一发而不可收。

两个约定回去之后各自离婚重组家庭,女护士长(已离过两次婚)离得很爽,男院长却没离。男院长不但没离,还和院里一个年轻靓丽的女医生好上了。这一下惹毛了女护士长,后果很严重。据网传,女护士长最后一次约男院长云雨,带了一瓶在武汉还没喝完的黄鹤楼,在酒里做了手脚,等院长晕乎乎后就割下了院长头并扔出了28楼的窗外,她自己也在茫茫夜色中带着几分醉意从窗口飘然而下。

讲完这三起凶残事故,就该讲一讲美国著名思想家爱默生平生最恐惧的两样东西:“一是没有信仰的博学多才,二是只有信仰的愚昧无知。”

我在曾经文章就专门说过,信仰这个东西只存在有和无的区别,不存在多和少或不同种类的区别。爱默生所恐惧的第二个东西“愚昧无知的信仰”,那不叫信仰,只能叫做迷信或邪教。

什么叫信仰的有和无?威廉佩恩解释得简单直白:“如果我们不臣服于上帝,那我们就必然臣服于宝骏(世俗)”。前者就叫有信仰,后者就叫无信仰。

一个没信仰的人,或者说一个不臣服于上帝而只臣服于世俗(权钱欲)的人,无论他是博学多才还是胸无点墨,无论她是肤白貌美大长腿还是土肥圆贤三,无论他是出身富贵还是出身寒门,无论他是天赋异禀还是天生愚笨,他离哈马斯的距离不是100米、不是50米、不是1米、不是1cm,而是一张纸的距离,一层面纱的距离。而这,恰好就是我们脚下这块土地所有问题中的问题。

(有删节)