東方是這樣紅的

——與逢時談“黨文化”

汪成用

引言

![]()

![]()

不管情願與否﹐我們似乎加入了言必稱“文化”者的行列。

可言必稱“文化”者﹐有多少能不假思索地順口說出“文化”的明確定義﹖話說回來﹐只要有些常識﹐大概無論說什麼也出不了大錯。據說“文化”的定義有兩百多個。想超越這兩百種解釋而語驚四座反倒不太容易。

年少時﹐無師自通地曾對“文化”有一番散亂的領悟﹕文房四寶﹐琴棋書畫﹐曲高和寡﹐陽春白雪﹐以至甩著水袖伊伊呀呀地唱些聽不懂的玩意。——這叫“文化”。可有那麼一年﹐一群穿綠軍裝戴紅袖章的女學生不請自到﹐把我家翻了個底朝天。開始還不識時務地有些憤憤不平﹐而接下的數日北京每天有近千人被活活打死﹐才反而對“黃毛丫頭”們的手下留情生出些“感激”。如此“紅色恐怖”﹐稱為“大革命”倒是名副其實。可明明是“野化”﹐卻冠之以“文化”﹐就大惑不解了。

“文化”﹐雅說便雅﹐俗說便俗。攤開紙寫信﹐下筆便是“某某你好”。拆開回信﹐別人卻說“吾兄大鑒”。此乃“文化”。起上油鍋撒把蔥花﹐“茲啦”一聲端上一盤“麻婆豆腐”﹐也是“文化”。布什發表國情咨文﹐攝像機前對鼓掌的熟人擠眉弄眼。偶得靈感便張口造字﹐可美了那些晚上說“脫口秀”的主持人。此乃“文化”。胡锦涛答记者问,正襟危坐﹐字正腔圆,句句背得熟練。表情如橡皮圖章﹐頸部以上除嘴唇外全部凍結﹐也是“文化”。

“文化”似空氣﹐無時不有﹐無處不在。可真要捕捉其形看個究竟﹐瞬間又沒了縱影。

中國人見面總愛問“貴庚”﹐到了西方便遭遇了“文化衝突”。於是就產生了我們這代人問“貴庚”的特殊方式﹕哪一屆畢業生﹖何時下的鄉﹖只三言兩語﹐與“新中國”同齡之“庚”便昭然若揭﹐無 “密”可保。從小在“黨”的“看顧”下長大﹐在這一特殊的文化氛圍裡摸爬滾打﹑耳濡目染﹐無意中帶一身有“黨味”的文化風范。隨著這批人漸成社會中堅﹐一個半新不舊的詞彙在不知不覺中時興了起來——“黨文化”。

雖說言必稱“黨文化”者大概還不成 “行列”﹐但若上“古狗”搜尋一下﹐有關“黨文化”的條目竟達幾十萬有餘﹗可言必稱“黨文化”者﹐有多少能不假思索地把“黨文化”的內涵外延說個明白﹖“文化” 尚未界定﹐“黨文化”之惑又讓我們陷入了同樣的困境。

無奈中求助於辭典。

人類學學者泰勒曾說﹐文化是包括了 “知識、信念、藝術、道德法則、法律、風俗以及其他能力和習慣的複雜整體。” [1]。英國文化史學者威廉姆斯則認為﹐文化是“一种物質上、知識上和精神上的整體生活方式”[2]。

雖然形容詞定語連串﹐但最終都扣住一個要點﹕整體。從個人修養﹐到社會文明﹐從民族心態﹐到群體規範﹐文化是物質﹐是精神﹐是知識﹐是學問﹐是習俗﹐是信仰﹐是禮儀﹐是談吐﹐是風土人情﹐是舉手抬足﹐是……﹐只要想得起來的﹐儘管加進來就是。

既然“文化”的範疇如此廣博寬宏﹐那麼對“黨文化”的描述就有點讓人不寒而慄。一旦“黨文化”形成了一個體系化的“複雜整體”﹐其對人類文明的衝擊就絕不可掉以輕心。事實上﹐它的確是一個已經體系化了的“複雜整體”。與“共產主義” 同生同長﹐“黨文化”至今已活了整整一個世紀。在經歷了起源﹑延續﹑發展﹑極致等幾個階段後﹐目前已進入了衰敗期。可問題是﹐衰敗期並不一定是歲末殘冬﹐忍一忍就成過眼煙雲。正如人類正在遭受的生態折磨。從動手破壞到後果顯露﹐其間有一個“滯後期”﹐幾年﹑十幾年或幾十年不等。當人們灰頭土臉地抱怨“沙塵暴”時﹐是否有人想到這不過是在咀嚼四﹑五十年前“大煉鋼鐵”與“農業學大寨” 的苦果﹖同理﹐一個假藥假酒假文憑氾濫的“和諧社會”﹐難道不正是幾十年來 “人鬼互變”的文化謊言養出的畸形兒﹖“黨文化”雖已進入末世﹐可其對人類文明的破壞才逐步開始顯現。

與“新中國”和“文革”同齡同庚的一代﹐是“灰頭土臉”地承受“黨文化”後果的一代。不幸的是﹐逢時與我都在此列。同是天涯淪落人﹐我們之間的談話便時時少不了一個令人尷尬的主題﹕中國的文化究竟是如何落到了這個境地﹖開始只是牢騷加調侃﹐說著說著﹐思緒漸漸清晰﹐語調也不由得嚴肅了起來。一個突現的念頭讓我們興奮﹕何不將幾年的談話如實作錄成文﹐以為“黨文化”勾畫出個來龍去脈﹖想法固然不錯﹐但唯恐自不量力。“黨文化”像隻快要瘦死的駱駝﹐評說如此龐大又包羅萬象的體系豈是我們兩個作曲家力所能及﹖迫不及待我想作個說明﹐但願你還沒看正文﹕本文意在“大題小作”﹐主要涉及的範圍僅限於“黨文化”中的文藝創作﹐並以我們所熟悉的音樂創作為主要領域﹐儘管言談中將不可避免地擴展到其他層面。

自古以來文化就有優劣之別。優文化開化野蠻﹐啟蒙愚昧﹐創造偉大的文明﹐先進的社會﹐最終造福於民。而劣文化逆反人性﹐野化倒退﹐導致人類的良知墮落﹐社會動亂﹐步步走向毀滅。然而﹐劣文化在死亡中往往引發災禍﹐甚至以幾代人的淪亡作陪葬﹐其慘烈狀足以顛覆少年時對“文化”的本樸認識。這決非危言聳聽﹐很可能就是我們正在經歷的悲劇。西方曾在告別了中世紀的黑暗之後迎來了輝煌的文藝復興﹐而承受了長期苦難的中國能否在棄劣擇優的文化歷煉中獲得新生﹐關鍵就看這一﹑兩代人。

容我說幾句“套話”﹐以結束引言。“拋磚引玉”往往是作者用作謙虛之詞﹐而在此逢時和我卻真心地拋磚引玉。對世紀“黨文化”的評析與清理是一個巨大的工程﹐我們若能為之砌上一磚已深感榮幸。所幸眾有識之士已然開始“大題大作”﹐添磚加玉。但願拙文能引起同仁們的討論與爭議﹐也算沒讓我倆白白“嚴肅”一番。

是為序。

**********************

註﹕

[1] Edward Burnett Tylor 《文化的起源》(1871年)

[2] Raymond Williams 《文化與社會:1780-1950》

(一) 一聲砲響——“黨文化”的起源

蘇共的文化專制與“社會主義現實主義” (上)

逢時﹕近幾年來﹐中共的“黨文化”問題漸漸引起越來越多人的注意。

成用﹕說起“黨文化”﹐有個問題很讓我費解﹕“黨文化”這一說法在語義上並無褒貶﹐可似乎已成了和黨過不去的“反共”語言﹐“黨”自己卻從來不提。

逢時﹕誰說“黨”自己不提﹖中共不提﹐可他的“老大哥”蘇共可曾經是理直氣壯地提。

成用﹕這倒是。列寧在建黨初期就提出了“文學屬於黨”[1] ﹐明確提出了 “黨文學”的概念。也許﹐這是“黨文化”一詞的起源。

逢時﹕中共自稱是“先進文化的代表”﹐可這個“先進文化”是什麼﹖從來沒有說清楚。是中華傳統文化嗎﹖那豈不是否定了毛澤東的“破四舊”﹖是“黨文化”嗎﹖那豈不是承認了中共在文化體系上承傳了蘇共﹖

成用﹕其實不必扭捏﹐承傳就是承傳。毛澤東早就說過﹕“十月革命一聲砲響﹐為我們送來了馬克思列寧主義。走俄國人的路﹐這就是結論。”

逢時﹕到底有“童子功”﹐ 背得這麼熟。

成用﹕我們這代人是在“黨文化”的浸染下長大的。對我來說﹐音樂舞蹈史詩《東方紅》幾乎能倒背如流。這句話是其中的朗誦詞。你稍“逢時”一點﹐那會兒還沒你。咱倆之間還真有點“代溝”。

逢時﹕看來﹐這聲砲是如何響起的﹐得先問問像你這樣的被“黨文化”熏大的人。

成用﹕嚴格來說﹐這聲砲是個“二踢腳”。

逢時﹕“二踢腳”﹖

成用﹕共產黨在武裝奪取政權的時候﹐從來就沒有忘記過文化戰線﹐無論蘇共還是中共都是如此。用他們自己的話說﹐就是槍桿子加筆桿子。毛的這句話實在是應改成﹐“十月革命一炮兩響﹐為我們送來了暴力革命與文化專制。”

***********************

逢時﹕中國共產黨在建黨時不過是“共產國際”的一個支部﹐並不獨立。從這個意義上說﹐中國共產黨的成立是“境外反華勢力”對中國政府顛覆的結果。而 “共產國際”對中國的“文化顛覆”問題﹐似乎還未有過深入的討論。

成用﹕我們來開個頭﹐怎麼樣﹖

逢時﹕可以一試。

成用﹕我認為﹐在觀察中國大陸目前的文化現像時﹐必須先談談蘇共文化﹐因為它對我們前後幾代人的影響實在太深。給你舉兩個例子。1974年我作為“工農兵學員”進入上海音樂學院後的第一件事就是“開門辦學”。在“上海造船廠”的 “風雲”號輪船上我創作了一首歌曲﹐題目是“當五星紅旗升起在祖國的巨輪上”。歌寫好後﹐一個作曲老師剛看了幾句就驚訝地說﹕“你這個人受蘇聯音樂的影響很深啊﹗”此話讓我大吃一驚﹐這個老師對我並不熟悉。他怎麼會知道我的經歷﹖

逢時﹕什麼經歷﹖是不是你當初在中蘇邊境的北大荒“上山下鄉”時一不小心“叛國投敵”﹖

成用﹕正相反﹐是“屯墾戍邊”。說來可笑﹐昨天還是“同志加兄弟”﹐轉眼就反目為仇。這是另一個話題。我說的經歷是﹐我哥哥在文革前從蘇聯回國時帶了許多蘇聯唱片﹐其中有古典音樂﹐還有俄羅斯民歌與蘇聯現代歌曲。我如獲至寶﹐每張都反復聽﹐有些歌曲我現在還能記得。事後靜下心來一琢磨﹐那首“當五星紅旗”實在是蘇聯歌曲“列寧山”的變體。雖然曲調有別﹐可風格卻大同小異。

逢時﹕我想這就是所謂的“時代音調”。這種痕跡和烙印一旦打上了﹐一輩子都甩不掉。你們這代人直到今天還是“語錄歌”“樣板戲”脫口而出。

成用﹕再一個例子是﹐1981年在我的碩士論文答辨時﹐上海的一位著名作曲家問了我這樣一個問題﹕“你講了那麼多西方的流派﹐為什么不提蘇聯的‘社會主義現實主義’﹖”

逢時﹕這個問題有點奇怪。第一﹐“社會主義現實主義”本不屬於西方﹐第二﹐“社會主義現實主義”並不是流派。

成用﹕你實在是應該替我去答辨。我當時雖沒這麼敏銳﹐但也意識到了問題本身的漏洞。只是不敢說﹐怕得罪人。人家是音樂界的老前輩呀﹗我只好婉轉地說﹐ “社會主義現實主義”作為一種文藝政策﹐不在本文討論之列﹐混過去了事。

逢時﹕可這位名作曲家的提問卻提醒了我想到一個重要的問題﹐蘇聯的“社會主義現實主義”是不是可以說是“十月革命”發出的重磅砲彈﹖

成用﹕完全正確。要想了解蘇共的“黨文化”﹐“社會主義現實主義”是個不可不談的問題。這個喧鬧一時的“主義”在其發源地目前已偃旗息鼓。倒是西方學者作了大量有價值的研究﹐很值得我們注意。

***********************

逢時﹕“社會主義現實主義”的鼻祖是否應追至高爾基﹖我覺得它的產生其實是對“現實主義”的離經叛道。

成用﹕是這樣。你讀過托爾斯泰的《復活》和高爾基的《母親》嗎﹖

逢時﹕當然。

成用﹕那讓我們比較一下這兩部著作的異同。

逢時﹕首先﹐這兩個作家都是現實主義的文學家。這兩部小說都對沙俄時期的社會進行了深刻的揭露。有人甚至稱《復活》為十九世紀俄國的“百科全書”。

成用﹕而他們的不同點在於﹐揭露了社會問題之後﹐如何尋求解決的途經﹖《復活》在道德與精神的層面上尋求愛的回歸﹐良心的發現﹐人性的復活﹐是“有神文化”的延續。而《母親》則在物質與世俗的層面上尋求暴力革命﹐煽動仇恨﹐是“無神文化”的樣板。

逢時﹕我想﹐《復活》中聶赫留多夫“柏拉圖”式的精神洗煉一定會使布爾什維克感到討厭。而《母親》中母親在兒子入獄後終於“覺悟”﹐斷然走上“革命道路”卻與列寧的使命一拍即合。

成用﹕正因如此﹐列寧要去了《母親》的手稿先睹為快。看後大為讚賞﹐並提出了修改建議。此後﹐高爾基在蘇共政權裡的地位與角色就絕不僅僅是“文學家” 了。於是﹐一個“絕妙的構想”在高爾基與托爾斯泰的分野中形成﹕“現實主義” 對資本主義的批判加“社會主義”的意識形態﹐便構成了“無產階級的文化觀”﹐名字就叫“社會主義現實主義”。被稱為“社會主義現實主義”“奠基之作”的《母親》發表於1906年﹐距今已整整一個世紀。

逢時﹕傳統文學理論中定義明確的“現實主義”被加了個定語“社會主義”﹐其結果是造成了概念上的嚴重混亂與似是而非。就像許多普世的價值觀念﹐如“愛” “人性”“民主”等﹐一旦被加上“無產階級”的定語﹐就完全改變了原意。

成用﹕正如“有中國特色的社會主義”實際上已不是什麼社會主義﹐“社會主義現實主義”也並不是“現實主義”﹐是為了“革命需要”而杜撰拼湊的不倫不類。

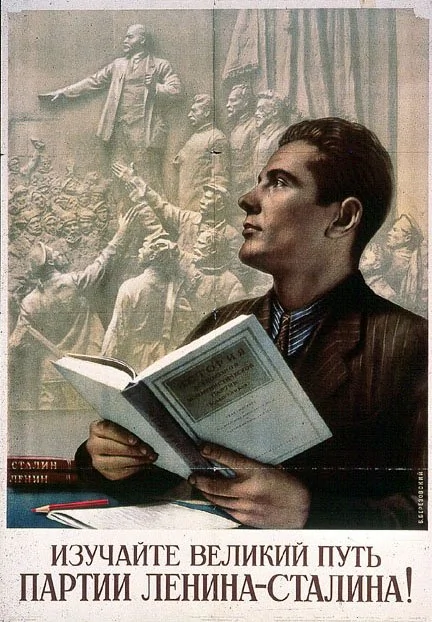

***********************

逢時﹕高爾基曾把作家的使命說成是社會主義的“助產婦”和資本主義的“掘墓人”[2] 。這聽起來像是在說他自己寫的《母親》。

成用﹕不錯。但這個“主義”的真正奠基者應該說是列寧。他根據馬克思的 “經濟基礎與上層建築”的學說﹐提出了文學要成為革命機器上的“齒輪與螺絲釘”﹐ “文學屬於黨”[3] 。以後我們常說的“黨文化”﹐應該在此找到出處。斯大林則進一步明確了藝術的最終目的是消滅資本主義及其上層建築﹐強調了藝術對“勞動人民”的“教育”功能﹐並提出了“作家是人類靈魂的工程師”[4] 。顯然﹐這個七拼八湊的“主義”產生不了真正的藝術﹐只能製造“偽藝術”。1932年﹐蘇共解散了所有的民間文學團社﹐成立了“蘇聯作家協會”﹐直屬黨中央領導﹐從而從組織形式上保障了黨對文化界的控制。

逢時﹕這一套組織形式也原封不動地搬到了中國。把作家組織起來由黨發工資﹐只有黨認為你是個作家﹐你才能當作家。

成用﹕也就是由黨把作家們養起來。

逢時﹕為了推行“黨文化”﹐必須要有一批黨“文人”。

成用﹕在強化文化界組織的基礎上﹐蘇共掌管意識形態的黨魁日丹諾夫在1934年的全蘇第一次作家代表大會上正式把“社會主義現實主義”作為蘇聯文藝創作的指導方針﹐從此開始了蘇聯為期幾十年的文化專制與文化恐怖。

***********************

逢時﹕說來有趣﹐蘇共對“社會主義現實主義”的最具權威的解釋﹐不是在黨的文件裡﹐卻寫進了蘇聯作家協會的章程。

成用﹕費了點力氣我才把這個解釋找到﹐內容是﹐“社會主義現實主義作為蘇聯文學批評的藝術方法﹐要求藝術家從現實的革命發展中真實地﹑歷史地和具體地去描寫現實。同時﹐藝術描寫的真實性和歷史具體性必須用社會主義精神從思想上改造和教育勞動人民的任務結合起來。”[5]

逢時﹕顯然不是什麼“理論”﹐念起來如此磕磕絆絆。

成用﹕西方的學者從來也沒有把它當成“理論”來研究。作為蘇共文化專制的“方針政策”﹐“社會主義現實主義”是整個“共產主義”意識形態的一個部份。

逢時﹕總之﹐列寧在建立專制政權的初期已認識到了文化專制的重要性。 “黨文化”作為一種文化專制體系﹐幾乎與“黨”同時出現。然後由斯大林將其教義化﹐以“社會主義現實主義”為名建立起了一整套指導社會主義文藝創作的方針政策。

成用﹕對。這一方針政策的核心是﹐藝術從屬於政治。社會主義時期的文藝創作的最高準則是為黨的利益服務。

逢時﹕因此﹐“黨文化”從根本上說是對傳統文化與普世價值觀的顛覆。

成用﹕這一點至關重要。“黨文化”不僅破壞了傳統文化﹐更重要的是﹐它是對人類共有的基本價值觀的全面顛覆。因此﹐“黨文化”超越民族﹐超越國界﹐是一個世界現象。蘇共作為“境外反華勢力”對中國的顛覆﹐不僅是“共產國際” 借“十月革命”的“二踢腳”顛覆了中國政府與中國傳統文化﹐而且是“社會主義陣營”以暴力革命與文化專制顛覆了世界和平與人類的先進文化。這才是“一聲砲響”的本質。

***********************

[1][3] V. I. Lenin, Collected Works of Lenin (Hereafter called CWL) (Moscow: Progress publishers, 1965), vol 10, p 45。 列寧全集﹐第十卷, 第45頁

[2] Maxim Gorky, "On Socialist Realism," in An Introduction to Literature (Japanese edition) (Tokyo: Aoki-Shoten, 1962), p. 136。高爾基﹕《社會主義現實主義》文學引言。

[4] 1936年10月26日斯大林與作家代表在高爾基家中的談話。

[5] 《蘇聯作家協會章程》﹐見《蘇聯文學藝術問題》﹐人民文學出版社﹐1953年﹐第13頁。

[1] 列寧的“十月革命”

[2] 斯大林與高爾基

[3] 文藝屬於黨

蘇共的文化專制與“社會主義現實主義” (下)

逢時﹕“社會主義現實主義”的出哗o似乎是蘇共的“黨文化”從初期走向成熟的標誌。以我們所熟悉的音樂界為例﹐對音樂家的整肅及歌頌文化的興盛幾乎都發生在此後。

成用﹕“社會主義現實主義”的說詞冠冕堂皇﹐可它對人類文明的破壞與對社會形態的扭曲卻觸目驚心。

逢時﹕被扭曲的還有幾代藝術家的靈魂。

成用﹕也許我們可以用這幾句話來給“社會主義現實主義”蓋棺﹕以“黨性” 扼殺人性﹐以“集體”壓抑自我﹐以歌頌掩蓋醜惡﹐以恐怖破壞和諧。

逢時﹕到底是搞理論研究出身的。可我是個作曲家﹐還是讓我們回到感性的層面。

成用﹕好﹐那就再回到鼻祖高爾基。你說﹐高爾基作為一個文學家﹐如何會成了這麼一個“主義”的祖師爺﹖

*****************

逢時﹕我認為﹐高爾基的“文學家”生涯﹐基本上在被蘇共稱為“無產階級文學之父”的那一刻告終。他對“文學家”名譽的玷污﹐在“索洛維茨勞改營”事件上表現得淋漓盡致。

成用﹕這個故事應該是出自索爾仁尼琴的巨著《古拉格群島》。

逢時﹕書中有這樣的記載﹐二十年代時﹐蘇聯在索洛維茨島上建立了一個慘無人道的勞改營。沒想到有個犯人居然從島上成功地逃到了西方﹐寫了本名叫《在地獄島上》的書﹐造成世界轟動。蘇聯當局為了消除影響﹐決定派高爾基帶著黨的使命上島參觀。勞改營被收拾得煥然一新﹐犯人們也穿上乾淨的衣服躺在椅子上晒太陽讀報。可當高爾基來到兒童教養院時﹐一個十四歲的孩子走上前說﹕“高爾基爺爺﹐你看到的一切都是假的﹐你想知道真實情況嗎﹖”高爾基大吃一驚﹐隨即與那個孩子單獨談了一個半小時。據說﹐在他離開那個孩子時已是淚流滿面。可是一回到莫斯科﹐他就發表了描述勞改營裡的犯人生活得如何之好的文章﹐攻擊“地獄島”一書的作者在造謠。與此同時﹐那個年僅十四歲的孩子已被槍決……

成用﹕這就是我所說的以“黨性”扼殺人性。在高爾基聽著孩子的訴說淚流滿面時﹐他是一個“人”﹐人性還沒泯滅。而當他以“文學之父”的名義撒謊時﹐他是一條“棍”﹐一條黨棍。僅存的 一點人性完全被“黨性”扼殺。

逢時﹕在我的記憶裡﹐小時候的語彙中就不曾有過“人性”﹐有的只是“階級性”和“黨性”。親朋好友間互揭互鬥司空見慣。“黨性至上”這一沒有“愛” 的文化給我們帶來的最大災難是破壞了人與人之間的和諧關係。

*****************

成用﹕可“黨文化”並未就此罷休﹐而是進而否定了個人的生存價值﹐即﹐以“集體”壓抑自我。

逢時﹕前蘇聯作曲家肖斯塔克維奇顯然是個最典型的“壓抑自我”的人物。

成用﹕在一定程度上﹐不懂肖斯塔克維奇就不懂蘇聯的文化專制。他是蘇聯唯一一個從未去國流亡﹐卻在專制統治之下取得了驚人成就的世界級藝術家。雖然他是個蘇共黨員﹐表面上不得不按黨的要求創作﹐但實際上卻巧妙地运用音乐这一特殊的藝術形式經營“私貨”。他在垂暮之年默默地做了件可稱為“壯舉”的大事﹐以口述的方式與一個年輕的音樂學家沃爾克夫合作﹐寫了一本回憶錄。據沃爾克夫稱﹐每寫一節﹐肖斯塔克維奇都仔細校對﹐在文稿上簽字。他們之間有一重要協定﹕此書必須等他死後在西方出版。1976 年﹐沃爾克夫來到美國﹐並於1979年以《見證》為名出版了回憶錄。書中的肖斯塔克維奇揭下戴了一生的面紗﹐痛快淋漓地鞭笞文化專制﹐表現了對其的深惡痛絕。

逢時﹕可《見證》出版之後﹐肖斯塔克維奇的妻子在蘇聯發了個聲明﹐表示《見證》不真實。對此你如何認為﹖

成用﹕對於《見證》一書的可信度﹐史學界向來有爭議。肖斯塔克維奇的妻子確實曾對沃爾克夫有過質疑。我無法確認其中是否有蘇共官方的介入。但另有相當多的當事人﹐包括肖斯塔克維奇的兒子及親朋好友卻表示書中的內容可信。留學蘇聯的指揮家李德倫在談到《見證》時曾說﹐“我們留過蘇的幾個人都看過﹐不約而同地說﹐那是真的﹗”[1]。

逢時﹕我想﹐史學上嚴肅的考證當然重要﹐但爭論的本身恰恰說明了肖斯塔克維奇嚴重的“人格分裂”與“精神扭曲”﹐使世人難識其真面目。

成用﹕肖斯塔克維奇從二十九歲起一直是蘇共歷次文化邉拥陌凶萤o對他的批判從未停止過。任何一個在專制制度下生活過的人都會對他的這種“分裂”與 “扭曲”有深刻的體會與理解。不僅是《見證》﹐他某些作品中所深藏的對斯大林專制主義的反抗在其他研究肖斯塔克維奇的學者的著作中也常有論述。

逢時﹕綜觀肖斯塔克維奇一生的創作﹐有兩條明顯的線索值得注意﹕“集體” 的與“自我”的。按照黨的方針﹐他寫了大量的群眾化的音樂。此類作品充滿“時代音調”﹐是缺乏個性的“官話”。而所有傳世的經典之作幾乎都迂迴地表現了他複雜的內心世界。

成用﹕“集體意識”下的“黨文化”是一種不能容忍個性的文化。文革中幾乎所有音樂作品都由“集體創作”﹐寫出的東西千人一面。 藝術﹐從本質上是個人的﹐自我的﹐從來也沒有什麼“集體”的藝術。所謂“集體創作”既埋沒了個人的智慧﹐也逃避了個人的責任。

逢時﹕同樣﹐思想﹐從來就屬於“個人”﹐絕對沒有什麼“集體”的思想。以“集體”壓抑自我﹐其實質是剝奪了人們獨立思考的權力。

成用﹕要用“黨”的思想把個人的思想“洗刷”掉﹐所謂“洗腦”就是這個意思。

逢時﹕“集體主義”的教育給我們這一代留下了難以愈合的傷痕。小時候翻來復去看的動畫片是“草原英雄小姐妹”﹐兩個小女孩為了“集體”的羊可以不顧命。

成用﹕二十幾歲的金訓華﹐為了一根“集體”的木頭而喪生。

逢時﹕黃山茶林場的十幾個青年為救“集體”的倉庫葬身於洪水……。“黨文化”摧毀了多少年輕的生命﹗

成用﹕而活著的則完全喪失自我價值認同﹐一個個有血有肉的個人變成了沒有思維的“螺絲釘”。

*****************

逢時﹕說起第三點﹐可能有人會問﹐“社會主義現實主義”起碼部份承襲了 “現實主義”的批判﹐為什么說它是以“歌頌掩蓋醜惡”﹖

成用﹕“黨文化”中的批判不是自由的批判﹐而是“黨指向哪裡我們就打向哪裡”﹐只能批判資本主義﹐批判黨的敵人﹐絕對不能批判黨和黨所推崇的一切。因此﹐“社會主義現實主義”的批判沒有社會公義﹐更沒有對權力的制衡。歌頌﹐自然就成了“黨文化”的主旋律。

逢時﹕以前只知道肖斯塔克維奇寫了個歌頌黨與斯大林的《森林之歌》。原來他實在是為了應付黨對他的批判而被迫以此表態。事後他後悔不已﹐根本不願再提此事。

成用﹕另一個著名前蘇聯作曲家普羅科菲耶夫的故事更令人震驚。

逢時﹕他可是你最喜歡的作曲家之一。

成用﹕正因如此﹐當我知道了他的那些“歌頌”作品後﹐心情簡直可以用 “痛苦”來形容。

逢時﹕你似乎最喜歡他的《羅米歐與朱麗葉》﹖

成用﹕歷史上共有三個作曲家以此寫過音樂﹐我覺得他寫的最有魅力。

逢時﹕這是個充滿人性力量的作品。有些絕句﹐任何時候聽都感到有一種無以言表的對心靈的衝擊。

成用﹕可是﹐幾乎是在寫《羅米歐與朱麗葉》的同時﹐他卻寫下了一個慶祝 “十月革命”二十週年的交響合唱和一個慶祝斯大林六十歲生日的“祝酒歌”。

逢時﹕不可思議﹗

成用﹕知道“十月革命”大合唱的歌詞嗎﹖作品以《共產黨宣言》開頭﹐ “一個幽靈﹐共產主義的幽靈﹐在歐洲游蕩”﹐接下來全部是馬克斯﹑列寧﹑斯大林的著作﹐及列寧在1917年的講話﹐斯大林在列寧葬禮上的悼詞等。

逢時﹕那不和文革中的毛語錄“再版前言”大合唱一樣嗎﹖原來“語錄歌” 的祖宗在這裡﹗

成用﹕普羅科菲耶夫的一生充滿了疑團。疑團之一是﹐他那個曾流傳於蘇聯大街小巷的歌頌斯大林的大合唱的原版居然失蹤了。目前能找到的是六十年代的版本﹐原曲中歌唱斯大林的部份統統改成了歌唱黨。

逢時﹕描寫人性的不朽之作與扼殺人性歌唱黨與領袖的“時代頌歌”居然同出自你所崇拜的作曲家之手。你的“痛苦”不難理解。

成用﹕這一“人格分裂”使音樂學家們茫然不知所云。有人認為他是“真铡钡末o也有人說他是在“嘲諷”。

逢時﹕我真希望是嘲諷。可惜有點勉強。

成用﹕可說他是“真诚”也不确切。我認為是文化恐怖中知識分子的軟弱導致他產生了一種急切追求被黨接受的心態。他在最不該回國的時候從法國回到蘇聯。當局曾保證他來去自由﹐但不久就沒收了他的護照。緊接著的是蘇共對肖斯塔科維奇的整肅﹐殺雞儆猴。另有資料表明﹐當局甚至以他的妻子與兒子當人質以逼迫他合作[2]。

*****************

逢時﹕歌頌的背後是恐怖。在《森林之歌》的掌聲鮮花中﹐我看見的是肖斯塔克維奇收拾好了皮箱等待秘密警察敲門的日日夜夜。

成用﹕所有在中國生活過的人對此都會有深切的感受。講一個《見證》裡提到的故事吧。音樂家戈切夫有一次與幾個朋友去渡假﹐有人隨手從旅館房間裡拿起一張法文報遞給他﹐懂法文的他﹐便漫不經心地念了起來。但剛念了幾句就煞住了﹐原來文章對斯大林不敬。“簡直是胡言亂語﹗”戈切夫趕緊補了一句。可為時已晚。幾天後他被逮捕﹐判刑五年。他是個堅強的人﹐熬過了五年的勞改。可就在刑滿前的幾天﹐官方宣佈再給他加刑十年﹐戈切夫精神崩潰﹐不久後死去。

逢時﹕這樣的事在中國屢見不鮮。“黨文化”就像病毒﹐ 傳染性超越種族﹐超越國界。中國與俄國﹐傳統文化千差萬別。可一旦掉進“黨文化”的泥潭﹐一切都驚人地相似。

成用﹕這就是“二踢腳”帶來的惡果。

逢時﹕此後的中國﹐確實是走了“俄國人的路”。

成用﹕不過﹐在討論中國是如何走“俄國人的路”之前﹐我忍不住想再說幾句普羅科菲耶夫﹐也許是“羅米歐與朱麗葉情結”在作祟。我剛纔講了有關他的疑團之一﹐而他的死更加神秘。

逢時﹕一個著名的藝術家﹐卻死得無聲無息。世界三天後才得知他的死訊。

成用﹕因為﹐他居然與斯大林死於同年同月同日﹐相隔不到一小時。歷史學家因此說﹐他是斯大林“最後的殉葬人”。歌頌者與被歌頌者同歸于盡。

逢時:“真诚”也罢,“嘲讽”也罢,对暴君的歌颂为自己掘了墓。

成用﹕一個絕世天才的絕世悲劇。

*****************

[1] 赤霞﹕《李德倫訪談錄》﹐ 1995年7月10日﹐多倫多。

[2] 諾曼‧列巴列契特 (Norman Lebrecht): 普羅科菲耶夫﹐斯大林最後的殉葬人。(6/4/2003)

[1] 蘇聯作曲家肖斯塔克維奇

[2] 緊跟列寧斯大林的黨

[3] 領袖頌