“七·二三”布告

炎炎夏日来临,老家应该收割小麦了,不由想起了50多年前发生在麦田里的一次武斗事件。

老家是山西省晋南地区万荣县,晋南古称河东,西面和南面毗邻黄河,汾水在此汇入黄河,以前盛产小麦棉花,是中华民族的主要发源地之一。

当时我十二三岁,记忆中万荣县的造反组织分为两大派,一派简称“三司”;一派简称“红联”。两派由开始时的大辩论逐步发展到恶性武斗,“三司”势力强大占据了县城解店镇,“红联”退却到了县西的荣河镇(原荣河县县城,万荣县是由万泉县和荣河县合并而成的)。“三司”“宜将剩勇追穷寇”,组织武力围攻荣河镇,“红联”不敌,从荣河镇退却了。此时的武斗,已经由最初的大刀长矛使用上了真枪实弹。

晋南各县的“红联”武斗人员麋集到了临汾古城。临汾原为晋南专署所在地,管辖几十个县,后来才划分为临汾和运城两个地区。晋南各县的“三司”武斗人员合力将临汾城团团围住,攻守双方形成僵持态势。临汾城中的“红联”不间断地派出武装小分队“深入敌后”,一是进行“破坏捣乱”扩大影响,二是网罗人员发展势力。各县的“三司”武斗力量占据县城,并控制下面的公社和大队,严密防守“红联”武斗小分队,此次武斗事件就是在这样的背景下发生的。

我所在的丁樊村离高村公社十里路。那天晚上,一股“红联”武斗小分队路过我们村,顺便叫走了一名派性观点是“红联”的男性社员。据说还准备叫走另一人,此人闻到敲门声,迅速翻墙跑掉了,没有跟随小分队出走,保住了性命。

“红联”武斗小分队离开我们村之后,上了离村二十多里路的孤山。孤山是万荣县境内一座突兀的山峰,海拔1411米,峰峦叠嶂,青松覆盖,有学者考证,介子推死难的绵上之山并非介休的绵山,而是这座孤山。

在此之前,曾有一支“红联”武斗小分队来到位于公路线上的高村公社所在地高村,乘其不备,偷袭了公社机关大院,将睡在公社的“三司”武斗人员痛揍了一顿,打砸了一通,但没有打死人。“三司”借此大做文章,组织各村干部群众上高村公社大院参观现场,揭发控诉“红联”小分队的反革命暴行。

我的老乡李新民长我几岁,家住万荣县高村公社北薛村,他毕业于阎景中学,应为我的学长。他业余撰写了不少著作和文章,文笔优美,生动有趣,时在孤山林场当工人。据他回忆,当晚,“红联”小分队上了距高村不远的孤山,向林场工作人员要吃要喝,最后逃遁到孤山南边的临猗县陈庄,也许是旅途疲惫,也许是大意失荆州,这伙人躲藏在村外的麦田里,结果被“三司”武斗人员团团包围,一场恶战由此交火。

战斗打响,“红联”武斗小分队欲拼命突出重围,来自万荣县的“三司”武斗人员越聚越多。“红联”小分队人员少,再加上沿途搜罗的人员没有武器,没有战斗力,成为他们的累赘。据说分头突围时,有几人持轻机枪开路,已经杀出了包围圈,扭头一看,发现跟随在他们身后的人员没能冲出来。这几人挺讲义气,重新杀回去寻人,结果就没几人出来。

这几个人家是距离我们村二里路的冯村,他们之所以冲出来了又返回去,主要是抢救那几位他们搜罗来的本村人,认为若不把他们救出,此后将没脸回村,没脸见乡亲们。这次武斗,仅冯村一个村就有三四人亡命,其中有我一个发小的姑父,死时三十多岁,撇下妻儿老小。发小告我,他的姑姑此后一直单身,养育几个孩子成人。我们村那位被叫走的社员,同样撇下妻儿,莫名其妙做了武斗的冤魂。

陈庄距我们村三四十里路,那些日子,村里男女老少白天黑夜都在热烈地谈论此事,当然免不了道听途说,夸大其词,武斗的恐怖笼罩在周围村庄。李新民兄曾间接亲历了这场武斗事件,网上看他写过一篇《孤山林场的枪声》,生动地描述了所见所闻。下面特选载其中一部分,有助于读者进一步了解陈庄武斗事件:

一次武斗事件,把我吓得从林场跑回家里。

那段时间,我们这派占据上风,对方组织只有少量的游兵强勇,蜗居在临汾城里。

来林场的这十来个人,就是从临汾城里突围出来的。全部荷枪实弹,挂长持短,个个身强力壮,都是刀枪高手。

他们半夜冲出重围后,于半路劫持了一辆破卡车,对凑着开到孤山附近,弃车从步,匿于山底草木之中。饿了一天一夜,黄昏时才敢在林场露面。

这伙人进门就砍死了林场两条吃供应粮的看门狼狗,然后鸣枪警示。正是开饭时候,吓得林场几百号工人抱头乱窜,有的还欲翻墙逃走。我有点临场经验,赶忙制止住几个要翻墙的工友,说人家若发现有人跳墙,还以为你是通风报信,一梭子弹过来,咱没事却寻下事了。

我们全部被拥进饭厅里,其中一个大概是头儿,给我们训了话。大意是,革命正处于低潮时期,要大家认清形势,坚持真理,支持正义。他们要从林场借十袋面粉,并要抽调四十个民工,帮他们扛到山顶。再三强调,是借而不是拿,有借条为据,等革命成功之后,一定加倍偿还。

这些人一律戴墨镜捂口罩,根本看不出眉目。我一直低着头,只怕有人认出我来。好在没有,坏在被挑选为扛面的四十个人了。

这得想法溜哩!再不溜就怕走不了了。扛面倒不怕,就怕被收留了。我借上厕所的机会,准备越墙逃走。没想厕所里已经有七八个人在跃跃欲试。厕所的土墙不高,跳起来便能够着,就是墙头土虚,手扒不住。都在跳,都过不去,都不知道互相帮助一下。我和他们都不认识,来不及也犯不着帮扶他们。我过人的弹跳力派上用场了,我来了个龙行虎步,豹子攀岩,左脚蹬墙,右腿跨上,三两秒钟便飞跃而过。

说别人是图财害命,其实往往多是自己惜财丢命,我就差点儿弄下这事。

我从墙上跳到野外后,说啥也应该赶快逃离现场,我却丢不下我的自行车和铺盖卷,又顺墙溜到宿舍区,推出车子,捆好铺盖才走。

宿舍区和场部虽不在一个大院,也仅一墙之隔,万一被那伙人发现,命都不知丢在哪儿了,还谈啥车子铺盖。

结果还是“万一”了,就在我出门刚跨上自行车的当儿,离自行车前轱辘不到一尺的地方,几颗子弹“噗噗噗”落地。参加过战斗的人都知道,子弹“啾啾啾”的话,那还很高远,若是“噗噗噗”,就在脚跟前,看怕人么!那是一段下坡路,平时不用蹬还得捏闸。我真地回想不起我当时捏闸了没有,下坡时蹬车子了没有,反正我一下就冲出老远。

虽然已经远远脱离射程,我仍不减速。天色已暗,我得赶路,我得先到公社通知姐姐。我和姐姐不是一派,那伙人却和姐姐是一派的,我得让她避嫌,最好能把她带回家去。

临近收麦的夜晚,一般都很宁静。准备应付艰苦的夏收,人们早早就歇息了,路上几乎见不到行人走动。高黄的麦地里成了野生动物匿身的屏障,常有野狼出没。山上的狼不吃人,山下的狼却啥都吃哩!不怕狼是假的,我更怕碰上武斗队的伏兵。一路下坡,很少蹬踏,风儿还吹着,我却浑身湿透了,能感觉到冷汗顺前胸后背溪流。刚剃下的光头还没长长,头发也在“噌噌”直奓。

骑到公社门口时,才发现铺盖卷儿早从衣架上滚落一边,被子被沙石路面齐茬茬地磨断,成了几片儿。

动乱年月,还不到十点钟,公社的大门就关了。敲了半天,才将门叫开。门房老头只把大门开了个缝儿,他认识我,听说我要见我姐,小声告诉我,说我姐还被关押着,恐怕见不上。说前一段从临汾跑回来几个人,到公社搔扰了一下。你姐早不参加派性活动了,但人家还怀疑是她里勾外联,所以把她的行动约束了。

越是这样,越有必要见到姐姐。我让老头告诉驻扎在公社的武斗队,说我和他们是一派的,想见我姐说点家务事。

老头跑去没多一会就回来了,说武斗队的态度很坚决,不管是谁,不管啥事,都不能见。无奈何,我才将山上发生的情况,小声告诉了老头,求他先放我进去,我找他们理论。老头是个好心人,过去和姐姐也处的不错,他迟疑了一下,叮咛我,山上的情况先别和他们说,就放我进去了。

我直接走进墙上挂满枪支的武斗队队部,一个可能是队长的人正要批评老头,见其中许多人都和我打招呼,便把话收回去了。

我谎称老人病了,来叫姐姐回去。其他人也帮我说话,说我既然晚上赶来,肯定病得不轻,就让回去一下。

队长说,见一下可以,放人得通过县总部,他不敢擅自作主。

我给队长戴了半天高帽也不抵事。那家伙话不多,主意却顶真,说啥都不行。

我最后才说,那你请示总部。他说电话线被临汾下来的那伙人砍断了,还没修好。

只能见一下,就见一下,听听姐姐意见后再说。

姐姐的办公室兼卧室门口并没人把守,门外也不挂锁,只是限制他不能走出公社的大门。

就这我都觉得伤心,进门只喊了句“姐”,就哽咽住了。姐姐拉住我的手:“你……”也说不成话了。

房中没电,也没点灯,姐弟俩手拉着手哭了一阵子,姐姐才说:“我没事,别难受,这么晚了,你跑来干啥?”

我便将林场发生的情况说了,让她想办法离开这是非之地。

姐姐听我说完之后说:“越是有情况,我越不能离开。正好他们也把我看管起来了,不管发生任何事情都与我无关。不怕,那伙人来了绝对不会伤害我,你放心。我现在的处境最安全,离开公社反而不安全。亏了你和我不是一个观点,要不,你今晚见我,难免人家会说你是通风报信,我是里勾外联。”

我觉得姐姐说得有道理,起身要走。

姐姐说太晚了,让通信员给我开个房间,明天一早再走。

姐姐眼下的处境,我怕她作难,就没敢说我下午还没吃饭,只说我不害怕,我想晚上就回去。

公社离家还有二十来里路,姐姐见留不住我,说要走就快走,一再叮咛我,已经很晚了,慢慢骑,骑在路中间。遇到狼,别停车子;遇见人,车子扔了就跑,别和人硬来。我一一点头应允。她还不放心,还把灯点着,将我全身搜了一遍,发现没有刀械后,才让我离开。

我都出门了,姐姐又把我叫回来。灯光下,她已看见我的单衣服都湿透了,却还非要让我套上她的棉坎肩不可,而且要给我反套上,还从背后给我把扣子也扣上,说这样骑车子心口不凉。我真怀疑姐姐脑子受刺激了。我说我热得不行,她说骑一会儿就凉了。我说她的坎肩太小,套上难受,她让我将就着。气得我说她:“你干啥哩!你是折磨我哩啊!”

后来才知道,姐姐怕我碰上狼了。她深信她弟弟的脸儿经得起狼抓,她只怕弟弟的内脏被狼刨了。不说明的原因,是怕不幸言中。

我在其它章节中提到过,我和姐姐一母同胞,一块儿从王家抱养到李家。姐姐长我十一岁,长姐如母,她其时在公社当妇联主任。

我逃出林场后,听说那伙人提出要在林场用晚饭。正是开饭的时间,场长哪有不允之理。

炊事员们太短见了,在那伙人给我们训话的空儿,把所有能吃的东西都藏了起来。

那伙人到灶房后,啥吃的也没见上。明知是炊事员在搞鬼,也来不及计较,马上集合抽出的那四十个人,扛着面就上山了。

一位工友后来告诉我,说我逃脱以后,他补了我的缺。整得他们也没吃上饭,饿着肚子上了山。别说四个人轮换着扛一袋面,空走着也气喘汗流,两条腿也好像不是自己的了。

硬撑到“金顶庙”后,扛面的人死活不走了。任凭那伙人打骂,坐在地上就是不动。黑咕隆咚的天儿,十来个人在山上监视几十个人,不是容易的事,也不敢过于强迫。

驻扎在县城的、我们这一派的武斗队,在那伙人进入林场的时候,就已经获得消息。当那伙人向山上进发时,山下已被四面围住,数以千计的武斗队员已经蠢蠢而动。

金顶庙是林场的宿营地,有锅灶,可以做饭。然没等一锅馍蒸熟,就见四周火把逼近,山上的人只得饿着肚子突围。

无法考究,那一天一夜没吃饭的饿“勇”们,是怎样突围的,下山后又是怎样跑了几十里地,隐藏在陈庄的麦地里。

第二天就发生了“著名”的“打陈庄”。

县城的武斗队出动了八辆大卡车,也只有八辆大卡车,载满了荷枪实弹的人,沿途搜索,挨处排查。高音喇叭不停叫喊,宣传宽大政策,劝说缴械投降。

大队人马行至陈庄地界,从麦地里窜出来两只野兔,车上便有人开枪射击。隐藏在麦地里的人,还以为他们的目标暴露了,遂开枪还击。

一边势众,是在明处,人都集中在高高的车箱里。一边人少,却在暗处,而且是分散隐蔽。

战斗当然以匿于麦地里的人弹尽死绝为止。

大队人马其实死伤的更多。

清扫战场时,见死于麦地里的人,每个人身边都嚼下一大堆子麦穗儿,持不同观点的人,也有为之动情的。

没有人敢为他们收尸,老百姓为了收麦,只好将尸体统统扔进一个大积粪坑里。也没填土掩埋,等候着他们的亲人风平浪静之后来认领。

从林场跑回后的第四天,姐夫就把我安置在阎景药材批发站上班了。

头天上班就赶上师傅去陈庄认尸。师傅的哥哥也在临汾武斗队,他担心其中有他的哥哥。

我当然不能回避。

我用自行车驮着忧心忡忡的师傅,赶到了陈庄地里。

扔在坑里的十来个人,几乎全是爬在那儿,死尸相枕,得翻过身来才能辩认。本来是师傅翻头我翻身,师傅却手颤得翻不动,我们只好换过来。尸体已经腐烂,我们戴着防毒面具,味儿还不冲人。苍蝇多得简直无法形容,飞起来遮天盖日,落下去密密麻麻,撞在身上,如雨点一般。

翻了半天,不能说劳而无功,盼的就是劳而无功。

一场小型武斗,死去二三十人,伤者不计其数。

这究竟是干啥哩?不排除这些人中间有个别抱有政治目的,却敢肯定大多数人是被一种信仰所驱使,被一种认识所执迷。死于这种既不是抗日战争,又不是解放战争,更不是抗美援朝的战争中,真让人无法称谓。“牺牲”当然不配,“阵亡”更是不妥。后来的人们提起他们,只能说是“文革中被打死了”。

人不仅能创造幸福,也能制造不幸。

死于非命,惨不忍睹!无可名状,谁之过错?

从李新民的回忆可以看出,他和姐姐一对亲姐妹,派性观点却绝不相同,他属于“三司”一派的,姐姐是“红联”一派的,“文革”中父子、夫妻、兄弟姐妹政治观点相左的,遍地皆是,争论起来面红耳赤,关系搞僵,现在的年轻人很难想象。李新民姐姐当时是高村公社的话务员,上一次“红联”小分队“偷袭”公社,传说是他姐姐做了“内应”,为小分队提供了公社的武装布防图,李新民文中说他姐姐被关押审查就是指这件事。

高村公社大院紧靠公路,我有一次参加我们村学校毛泽东思想宣传队上高村演出,抽闲上公社转悠,大门有持枪站岗的武斗人员不让进去,大院的四个角落,搭建起四个凉棚,作为瞭望和武斗使用,一派杀气腾腾景象。

临汾两派的武斗一直对峙到了1969年夏天,造成城里城外民不聊生,南同蒲铁路运输中断,社会影响极坏。

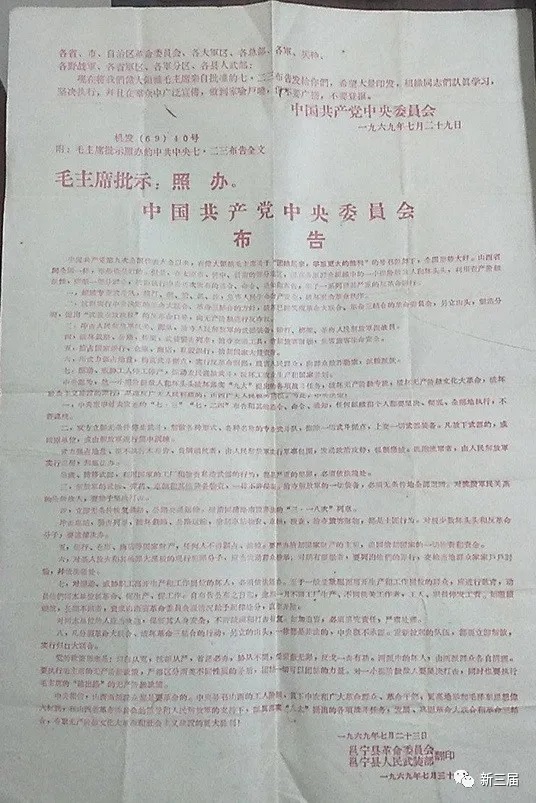

忽一日,应该是1969年7月下旬,突然一架飞机在临汾上空盘旋,人们仰头观望,从飞机上飘落下雪片般的传单,上面印着经伟大领袖毛主席批示“照办”的《中国共产党中央委员会布告》,要求两派立即停止武斗,布告发布日期为7月23日,称作“七·二三”布告。随着传单散落,全副武装的解放军部队开赴临汾城内外,收缴武器弹药,遣散双方武斗人员,持续好长时间的两派武斗方才落下帷幕。

人们高兴地夸赞说:伟大领袖毛主席就是英明伟大,这么大的武斗事件,他老人家在纸上轻轻画了一个圆圈,就给制止了,毛主席真是神啊!

在随后的日子,万荣县一辆解放牌大卡车上支着一只大喇叭,每天上各村游荡,反复播放“七·二三”布告,要求参加过武斗的人员主动上县武装部上缴私藏的武器弹药,并接受组织清查。

我们村有一位社员持“红联”观点,早早随“红联”人员跑到了临汾城。他自己逃了,家庭却遭殃了,过一段时间,公社的“三司”武斗人员就将他妻子抓去,审问其丈夫的下落;有时半夜突然将他家包围,黑洞洞的枪口从窗户伸进来,喝问此人回来没有。传说此人担任过武斗小头目,随身携带一支手枪。临汾武斗结束后,他回到家,夜晚,他家院子挤满了男女老少,我也跑去凑热闹。

只听此人说,解放军部队一来,两派人员纷纷放下了武器。有一队人员不听命令,企图携带武器出城,解放军战士对空开了一炮,吓得他们乖乖缴械了。这个社员曾当过大队干部,挺能干,见人和蔼可亲,不知咋地卷入了派性和武斗。好在他在武斗中没犯啥事,回家后就没事了。

临汾武斗事件影响极坏,直到1969年8月23日,山西省革命委员会还发布了《关于进一步落实“七·二三”布告紧急通知》,《通知》说:“伟大领袖毛主席亲自批准的《中国共产党中央委员会布告》发布以来,我省太原、晋中、晋南地区武器收缴工作进展迅速,武斗已经制止,外出人员陆续返回本单位,社会秩序日益稳定,两派对立情绪逐步消除,全省革命形势大好,越来越好。但是,混进各派群众组织中的极少数坏人,不甘心他们的失败,还在继续利用资产阶级派性,蒙蔽、煽动部分群众隐藏、转移武器,或者裹挟部分群众逃跑流窜,有的继续煽动、威胁一部分外出人员不回本单位。为了进一步落实‘七·二三’布告,狠狠打击一小撮阶级敌人和坏头头的罪恶活动,保护广大群众的利益,巩固和发展已经取得的胜利,加强无产阶级专政,特紧急通令如下……”

陈庄武斗事件,仅仅是山西省临汾武斗、平遥武斗、晋东南武斗的一小朵浪花,当时在万荣县、临猗县和运城地区、临汾地区广为人知。不知道官方有没有完整的历史记载,不知道在当地档案馆能不能查阅到原始记录,不知道当地史志办会不会记载一笔,感谢李新民兄为我们留下极其珍贵的一页。

2021年5月28日草于小店新居

2021年6月7日修改