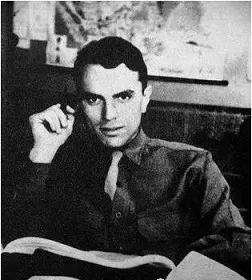

李敦白,二战时期一名普通的美国大兵,却成为中共党史上不能不记述的一个人物,原因有二:一、他是第一个加入中国共产党的外籍人士;二、他是在华外籍人士中境遇最不幸的一个。

他的英文名字是Sidney Rittenberg(李腾伯格),出生于美国南卡州。

1941年12月7日,日本偷袭珍珠港,美国被迫卷入二次大战。

1942年,21岁的李腾伯格加入美国陆军,被派往斯坦福大学陆军语言学校学习中文。

1945年9月16日,二战结束后一个月,李腾伯格和战友乘坐美军运输机,从印度阿萨姆邦飞越“驼峰航线”来到中国西南重镇昆明。

任何人也不会料到,这次落地,竟会让李腾伯格在中国这块土地上一待就是整整35年。

他被分配到美军军法处赔偿损失部,负责调查美军在昆明的违法行为并向遭受损失的当地中国人进行赔偿。

在这里,一个书店老板给他取了中文名字:李敦白。也是在这里,他开始接触中国社会各个阶层的人,其中包括“传说中”的廉洁并且充满理想的共产党人。

他很快就结识了几个中共地下党员。从小根植于心的美国的民主观念,使他对压制言论、抓捕异己的行为深恶痛绝,因此那些躲躲藏藏的地下党引起他极大的同情,他利用自己的特殊身份,给这些人送去紧俏物资,驾驶美军吉普车把上了黑名单的地下党员转移到城外安全地带。

1945底,美军完成在昆明的历史使命回国,而此时已经脱胎为李敦白的李腾伯格被一种激情或者说诱惑所掌控,他不愿回国和家人团聚,他要亲眼看看甚至亲身参与中国的未来。

于是他通过昆明的地下党和上海的地下党取得联系并认识了宋庆龄,由宋庆龄给他安排在“联合国善后经济总署驻华办事处”作经济观察员,负责将救济粮食送往包括中共控制区在内的受灾地区。

这份工作使李敦白兴奋异常,因为这不仅使他脱离了美国军队,不用随军回国,而且能够以运送救济物资的名义进入中共控制区。

1946年春,李敦白奉命押运救济粮食到中共控制的湖北“中原解放区”,在那里他结识了李先念、王震等人。他真诚地希望国共不要爆发内战,因此将国军的一些调动情况告知李先念,这使他取得了李先念的信任。

之后,他又前往南京拜会了周,在周的介绍下,他辗转来到中共在华北控制的最大城市张家口,见到了晋察冀军区司令员聂荣臻。

聂荣臻对他热情款待,并力邀他留下来协助工作。聂荣臻说,等共产党掌权后,首先要和美国修好,因为毛希望能得到美国贷款进行战后重建,所以他们正在筹划成立一个英语电台,以便向美国人民表达诉求,但是现在缺少一个精通英语的人帮助他们矫正文法文体,而李敦白正是最为合适的人选。

聂荣臻是中共的高级将领,他的话李敦白当然深信不疑。能够在中美人民之间架起一座沟通的桥梁,这是一件多么有意义的事情啊!李敦白当即决定留下来,帮助新华晋察冀分社开通了英语广播,并担任翻译、修改和播音工作。

然而,电台仅仅开通了几个月,由于傅作义的部队开始进攻张家口,形势严峻,于是聂荣臻派人将李敦白护送至延安。

到延安后,李敦白终于见到了他仰慕已久的毛。

与毛深谈后,他以李先念和王震作为入党介绍人,由毛、刘、周、朱、任这中央书记处五大书记亲自批准,成为中共第一个外籍党员。

那时的李敦白可谓是激情满怀、热血沸腾。

可是,时隔不久,他就遭遇了当头一棒。

1948年底,在莫斯科为苏联政权摇旗呐喊近30年的美国左翼作家斯特朗发表文章,声称“中国革命并没有照搬苏联模式”,这一言论惹恼了斯大林,于是她30年的犬马之劳被一笔勾销,克格勃以间谍的罪名将其逮捕,随后将她驱逐出境。

斯特朗访问延安时,李敦白曾经做过她的翻译,于是苏联政府致电中共,将李敦白划入“斯特朗国际间谍案”,责令抓捕李敦白。

1949年1月21日,李敦白收到一份“执行特殊任务”的通知,在他赶到指定地点时被以“国际间谍、美国特务”的罪名抓捕。

由于他的美国国籍,如果事情泄露出去,会招惹很大的麻烦,因此他被秘密关押在北平郊区一间窗户都被全部封死的小屋里,无论他如何辩白都无济于事。

1950年,他被秘密转移到北平第二监狱。

1953,斯大林亡故。斯大林一手炮制的很多假案开始浮出水面,其中就包括“斯特朗国际间谍案”。

1955年4月4日,一个陌生人走进关押李敦白的牢房,向他宣布:“我们花了很多时间调查你的案子,发现你是一个好人,在此向你道歉。”

没有经过任何审判,莫名其妙被关押,并且一关就是漫长的6年,而释放他时,也是如此的轻描淡写,如此种种,会促使这个曾经就读于三所美国大学的年轻人“悟”到什么吗?——很遗憾,没有。

早在他被释放的前两年,监狱长曾和他有一次谈话,告诉他:“如果你撇清和中国的所有关系,你将被获准回到美国。”而他竟然回答:“我不回美国。我要在狱中好好改造自己的思想。现在即使被关在监狱里,这也是我们自己的监狱。”

不能不承认,那时的李敦白不仅是一个坚定的共产主义者,而且是一个掺杂了西方观念的理想主义者。

出狱后,他被分配到广播事业局工作。

也许是因为他的美国人身份,也许是为了弥补他那6年无妄之灾,他受到了特别优待:独立办公室、专车、高薪——他的月薪高达600元,是普通工人的15倍之多。这使他过上了在当时的中国堪称富翁的生活。

然而,这样的生活并没有使李敦白感觉自在,恰恰相反,随着时间的推移,他心中的理想主义和现实中的官僚等级制度越来越频繁地发生冲突。

他在回忆录中写道:“我们这群人有特别的住房、特别的伙食,还有专车……我痛恨自私自利的官僚,但是自己其实也成了脑满肠肥的一员,我感到深深的后悔和自责……难道就这样下去吗?我一直自认是马克思主义信徒,一个愿为人民服务的人。难道我愿意晚节不保,让自己蜕变为特权分子?我一向鄙视伪君子和骗子,可如今只怕自己也要落到那步境地。”

他决定要有所改变。改变不了别人,就先改变自己。

他搬出了独立办公室,将家中的红木古典家具全部捐给博物馆,并且向上级要求取消专车、工资减半。

然而,他的要求一一遭到否决。当他自作主张,不坐专车改骑自行车上班时,立刻有安全部的人来找他谈话。

以上种种,为他以后在文革中的表现埋下伏笔。

1966年,文革爆发。

李敦白有一种被解放的狂喜。他发疯似的投入到那场运动中。用他自己的话说,他感受到了早年“在美国从事政治活动时的久违的言论自由”。

他参加了包括王光美在内的很多大人物的批斗大会,组织并担任“白求恩-延安造反团”的头目,在《人民日报》上发表文章《中国文化大革命打开了通向共产主义的航道》,一时间成为闻名全国的风云人物。

他痛恨官僚体制,他认为只有将一切都推倒重来,才能建成他所向往的“自由、平等”的社会。

然而,“解放的美好感觉”没有维持多久,他就目睹了丑恶的一面。他看到,所谓“自由”,并不是所有人的自由,而仅仅是造反派的自由,甚至仅仅是各个造反派自己一派的自由,对于其他人、其他派别,不仅没有任何自由可言,就连财产和生命都可以任意剥夺。——这完全违背了他早已根植于心的自由的理念。

他在回忆录中写道:“文革不仅带来了革命小将,更是放出了一群小老虎。在造反革命的掩盖下,正进行着一场难以防备的丑恶暴力。”

在参加陆定一、吴冷西、周扬等人的批斗大会上,被批斗者被打得嗷嗷尖叫,坐满北京工人体育馆看台的群众发出痛快的笑声。李敦白写道:“整个批斗的残忍暴戾让我生厌。我转身问穆欣(《光明日报》总编、“中央文革小组”成员):‘这样使用暴力对吗?’穆欣狡猾地一笑说:‘这不算真正的暴力。’按照穆欣的说法,敌人这样做才算暴力,群众这样做就不算?我觉得这是一种自私的想法。而下次我在体育馆再见穆欣时,他自己却成了批斗的对象,跪在那里‘坐飞机’。”

李敦白向江青抱怨:“自从接管了这里,造反派已经染上官僚作风,居高临下了。他们取得了批评的权利,现在却拒绝给他人批评的权利。”江青的眉毛往上一挑,就在那一瞬间,李敦白感觉到自己触犯了江青。

于是,李敦白遭受一生中的第二次大棒重击已经不可避免。

1967年9月,李敦白再次被扣上“国际间谍、美国特务”的罪名。

1968年2月21日,他遭到逮捕并被投入秦城监狱。

依然是没有审判,依然是单人监禁,连罪名都和上次一样,所不同的只是时间,这次他被关押了将近10年之久。

1976年的一个晚上,李敦白回忆:“自从我入狱后,几乎从来没有听到过监狱外的田野里传来任何声音。但是那天晚上,我第一次听到锣鼓喧天的音乐透过邻近公社的大喇叭传过来……又过了几个星期,有一天我听见有个女人在叫,这个声音很熟悉,又高又尖。这个声音我有9年多没听到了,但是我很肯定就是她,千真万确,是江青!”

那一刻,李敦白真不知道是该哭还是该笑。

他说:“喜剧的意味已经消失,反倒荒诞悲哀。我认为我们可以在混乱中重生,创造和管理民主。但是我的期盼全罩上了阴云,我们没有征服混乱,反而被它蚕食着。”

1977年11月,李敦白走出监狱。

十年的与世隔绝,使他连语言表达能力都出现了障碍。

他在中国生活了35年,其中竟然有16年是在单人牢房里度过的!

那么,经过了如此漫长而难以忍受的磨难,他总该反思和“悟”到些什么吧?

大梦一场,他终于醒了。——1980年,李敦白复归李腾伯格,携妻儿回到了阔别35年之久的故国美利坚。

2019年8月24日,这位坎轲一生、命运多舛的老人在华盛顿州福克斯岛上的家中去世,享年98岁。