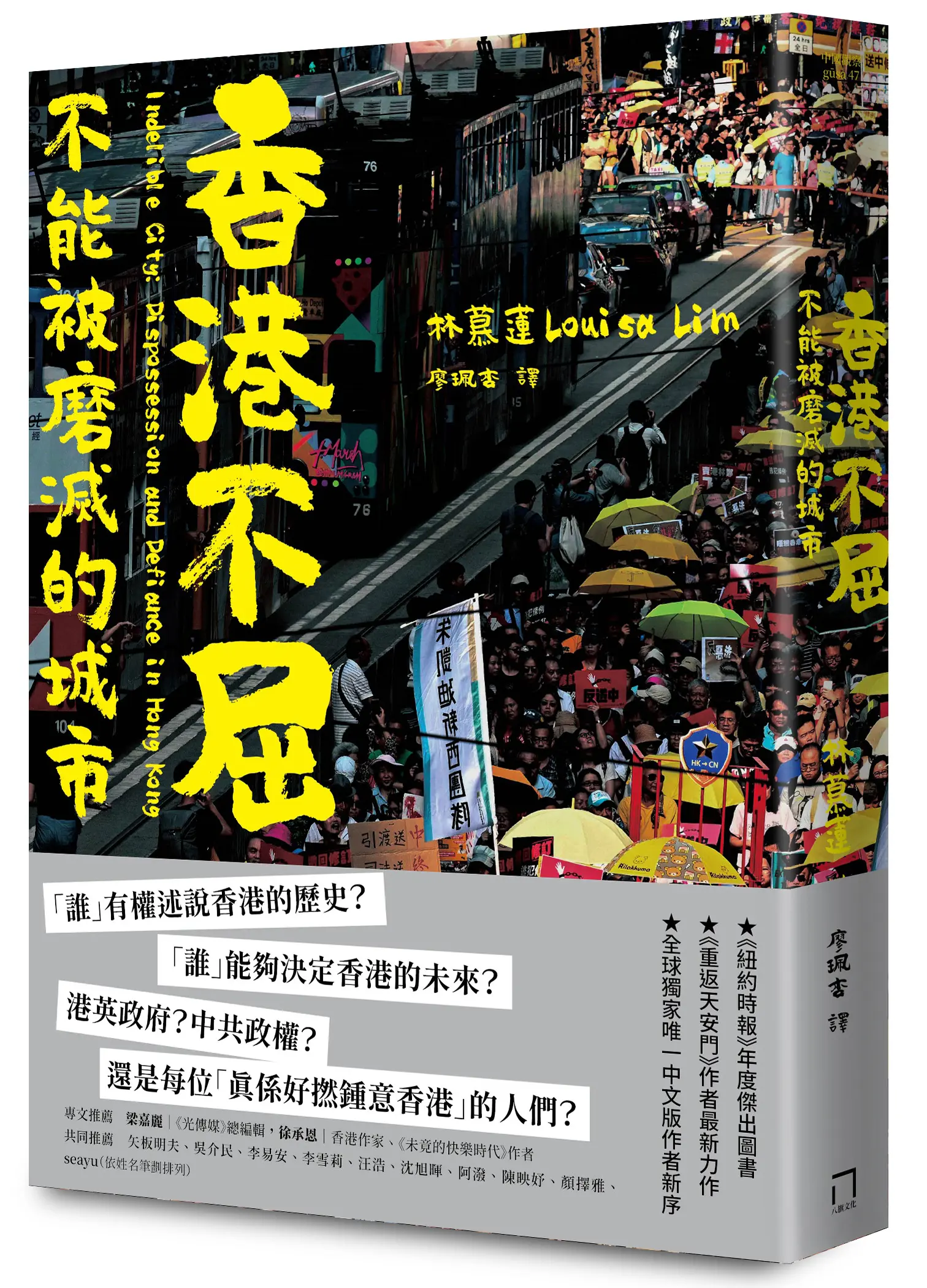

书名:《香港不屈:不能被磨灭的城市》

作者:林慕莲(Louisa Lim)

出版社:八旗

出版时间:2023年11月

——————————————

第八章国

摩天大楼峡谷之间波光粼粼,一片雪花石膏般洁白的海洋淹没了这座城市。白色,是中国传统哀悼的颜色。身穿白衣的人群涌入每一座人行天桥、每一条地下道。从上往下看,一条塞得扎扎实实的人龙蜿蜒曲折,几乎看不出动静。这一天是二○一九年六月九日,一百万名示威者走上街头,抗议政府计划修订《逃犯条例》。这一天人民展现惊人的集体力量。这场人民和政府的对决,也代表香港民族的长成,和它衰亡的开始。

这场政治风暴起因于一起谋杀案。一名香港男子在台湾杀害他怀孕的女友之后逃往香港,由于没有引渡条款,无法将他送回台湾接受审判。香港的行政长官、不苟言笑的前公务员林郑月娥,决定以此案为借口修改引渡法。这项《逃犯条例》修订草案,将允许把来自香港的嫌疑人引渡到包括中国大陆在内的司法管辖区受审,但中国大陆的司法系统往往充斥着任意居留、不公正审判甚至酷刑。倘若通过此法,香港将不再是大陆异议人士和社运人士的避难所了。而对香港人来说,这也代表着一国两制的终结。

香港民众虽然对游行人数如此之多感到惊讶和兴奋,但以他们精明的赌徒眼光,其实也注意到香港的未来仍充满不确定性。当时网络上疯传一段影片,影片中的对话精准抓到了香港人的复杂心情。

“你认为这次游行会带来改变吗?”镜头外一位记者对着一位年轻人问道。

“不,绝对不会。”年轻人毫不犹豫地回答道。

记者继续追问:“那你为什么还要来?”

他直截了当地说:“至少你尝试过了。”

很多人都尝试走出来,无论是中国人还是旅居海外的人,无论是年长者还是年轻人。当天人数众多,队伍行进得极度龟速,中间甚至一度停在路上。明明在平时不用一个小时就能走完的路,那天却花了九个小时。我跟我的孩子也在游行队伍之中。十二岁的冯雨甚至做了他们自己的标语,上头写着讽刺 中共国家主席习近平的绰号:“习大大=老大哥”。我决定不当记者报导这次游行,而是直接以抗议者的身份参与其中;我觉得亲身感受这一刻,似乎比报导它来得更重要。然而,随着时间过去,我开始愈来愈后悔自己的决定。光只是游行无法满足我,我渴望采访走在我身边的人,忍不住一边走一边在心里草拟报导内容。记者这个身份早已成为我的一部分。那一天我感觉到,我必须把那个时刻报导出来,才真正了解跟感受。我既是香港人,也是记者,而不只是其中之一。

我们一步一步跟着队伍向前走,前面一位外表看起来六十多岁,脸上长着白斑的中国男子,不断地回头看我。最后他终于开口了。

“为什么外国人今天也来游行?”他问我。

我的心揪了一下,然后也才发现,原来我一直在等著有人来质疑我的资格。

“我在香港长大,”我回答他,“我是永久居民。我是半个中国人,我的孩子是四分之三的中国人。我们过来表示我们的支持,因为我们相信今天应该要有尽可能多的人走出来。”

“谢谢你啊!”他说,而且笑得很开心,“谢谢你!”

这是我第一次感受到,这场危机将改变香港人对自己的看法,这一次不再像雨伞运动那时一样,局限在一套狭隘、排他、本土主义的分类方式。这场游行接纳了那些更重视原则以及希望的人,不再只聚焦于解决特定问题,而是尝试超越既有的经验,去想像共同的更好的未来。这一刻是理想主义的胜利。长久以来,无论哪个时期的殖民统治者都以为,这个地方的人民行动是为了追求金钱。香港是中国土地上唯一允许示威抗议的地方。为了捍卫自己的身份认同,香港人不枉身为抗议之城的子民,纷纷站出来捍卫自己的身份认同。他们一起走出来,为自己的身份认同发声。

民众展现出来的情绪如此强烈,让香港统治者倍感吃惊,但之所以吃惊,其实是因为他们长久以来已经习惯了无视他们的人民。香港是中国的特别行政区,香港政府的权威不是来自人民,而是来自北京。港府已经掌握了公众咨询的艺术,这些咨询过程几乎像是某种嘲弄。有时候甚至咨询期都还没结束,它就先宣布了最终决定,其他时候它不是操弄整个过程,就是想办法让公众的回应少到可以直接忽略。这一次,港府提出修改引渡条例的草案,明明会造成深远的影响,但却将咨询期缩减到只有短短二十天。

与此同时,民间的不满情绪已经酝酿了好几个月。四月,“民间人权阵线”号召上街反对政府修订《逃犯条例》,总共十三万人响应了游行。五月,立法会在准备审议该条例的修订草案时,会中爆发严重的肢体冲突,香港有史以来第一次发生这样的情况。当时民主派和建制派议员对委员会人选未达成共识,竟各自在同一地点召开委员会,导致双方开始抢夺主席台,过程中一名立法会议员受伤昏迷被紧急送医,另有三人受伤。六月,香港法律界发起黑衣静默游行,罕见地全程无标语、无口号。就连平常消极而默不作声的商界也开始出现反抗的声音,因为他们惶恐地发现,未来他们很可能会无意之间犯下贿赂或与税务有关的罪行,而被引渡到大陆。我跟罗冠聪聊到这件事,他描述香港是“一个城市两种世界”,感受最明显的是那些想撼动政治边界的人。而现在,这个笼子的铁栏杆正在往内缩,倏地之间,其他香港人才赫然发现这些突兀又恐怖的栏杆其实一直存在。

虽然那时我还住在香港,但老实说,当时我也没有认知到《逃犯条例》问题的严重性。那时,我和两个正值青春期的孩子,一起住在离岛上一间十一坪的公寓里。每天早上得五点四十五分起床,这样才能赶上渡船,把孩子准时送到学校。我们的日子总是吵吵嚷嚷,每一天都在筋疲力竭的昏沉中过去。我们的公寓太小,孩子们成长得太快,我们时常因为撞到家具或跟彼此冲突而遍体鳞伤。我们学会了把自己缩到最小,好塞进一个人口密集的地方;不许唱歌、不许跳舞、不许大声说话。要再更繁荣起来是不可能的了,同时还必须压制内在的热情,让自己变得更温和。我们附近大部分的公共空间,比如超市外贴著磁砖的广场和儿童的游乐场,都属私人经营,充满各种禁令。我们必须克制自己的个性,只有在周末的时候才能跑到山坡上去,尽情释放自己。香港的山坡已经默默成为我们的后院。每次孩子们抱怨空间太小,我都会提醒他们,我们家其实有到公共租屋的平均喔,每个人可以大约分到将近四坪的空间。

空间和时间都变成了奢侈品,似乎完全超出我们的能力范围。我看网飞(Netflix)的影片时,不再关心演员穿什么衣服,相反地,我总是尽情地欣赏他们住的地方。我渴望得到更多,眼睛总是在注意哪里有独立更衣间,或是浴室是否有双洗手台。我着迷于观看这些宽敞奢侈的生活环境,简直到上瘾的程度。我们当前住的这间小小两房公寓,大小甚至不到我童年时期政府分配给我们的“家佣房”的一半。我现在的香港生活,某种程度上来说依然算过得还不错,但跟童年时期的泳池派对和夏日搭船出游的生活依然有天壤之别。我在大学担任讲师,薪水其实远高于平均水准,但是每个月月底我仍总是负债累累。我的生活费常因为每天的轮船费和超市高昂的食品价格而陷入紧绷。当地超市六片面包就要花掉我三美元(约二十三元港币,折合台币约八十九元)。晚上记录开销的时候我都会好奇,一般的店员和大楼清洁人员都怎么过日子。我来香港是为了写跟政治相关的文章,但光是日常生活就耗尽我所有精力。

这一切都是香港经济体制的副产品,只有少数富有的家族企业集团控制着大片土地和一些重要服务,比如电信公司、公共交通运输和公共设施。我的手机费缴给了某一个地产开发商,电费付给了另一个地产开发商。无论是搭公车、到商场购物、在星巴克喝咖啡,还是在当地超市购买昂贵的面包,最终利润都进到大亨的口袋里。这座城市基本上由寡头垄断,整个经济被分割成好几块,以几近封建的方式被寡头控制。这个体系从英国统治时期就开始了,在主权回归中国之后依然继续保持。北京很仰赖香港的钜子大亨,有时会对他们施加压力,碰到政治局势紧张的时候会召集他们,以便确保他们继续稳住大船。

来自英国和中国的统治者,总是不断灌输和强调香港人都是纯然的经济行为者,以至于最后香港人也开始相信自己本来就是经济动物。但这从来不是事实。香港人爱钱,但他们骨子里也是政治动物。当他们的利益受到威胁时,就会大量地抗议,就像一九八九年他们出来声援天安门运动、二○○三年他们出来抗议《基本法》第二十三条,以及二○一二年他们出来反对爱国教育。在更早之前,早在英国统治期间,也发生过许多如今被遗忘许久的政治抗议行动,例如一八四四年,英国刚占领的两年后,为了反抗政府征收人头税,苦力群起大罢工,又例如一八九九年的六日战争,以及其他零星为反对法律不公正而发动的罢工。

二○一九年六月九日的示威游行,正如那位年轻抗议者信誓旦旦的预期一样,并没有带来任何改变。港府大剌剌宣布,将在三天后继续推进《逃犯条例》二读。此举引爆了公众更加强烈的不满声浪,民间开始号召全城罢工。这次串联的范围非常广,有公车司机呼吁一起慢速行驶,也有成人网站暂时关闭来表达支持抗议。年轻的抗议者更是直接在立法会大楼外头集结,彻夜包围立法会,阻止议员进入大楼工作。

整区包括中央政府总部、立法会和行政长官办公室,皆被群众团团包围,现场原本紧张又肃杀的气氛,后来被一群颂唱〈唱哈利路亚赞美主〉(Sing Hallelujah to the Lord!)的民众缓和了不少。其中唱歌的一些人确实是虔诚的基督徒,但其他人则趁机钻法律漏洞,因为据说,如果在公共场合被认定是宗教活动而非公众集会的话,可以不用向警方申请许可。接下来的许多天里,全曲只有一句歌词的诗歌已经深深植入了我的脑袋,它不断地在我脑海里回荡,甚至我睡觉都会梦到它在我耳边响起。

第二天,也就是六月十二日,人群继续集结在立法会大楼周围,而且随着时间过去,人数不减反增。我十四岁的儿子冯月很好奇现场发生的事,所以放学后我跟他约在地铁站碰面。我们沿着高架陆桥慢慢走向立法会,突然听见有人从远处大喊:“防暴警察!”好一大群人突然向我们的方向涌过来,粗暴地把我们往后推回去。

“你最好回家。”我说。

“好。”我那个头高大的儿子答应我。他的手紧紧握着我的手,就像他小时候那样。我将他送上车,而后我走回外头。人群在尖叫咆哮。一团团白色的烟雾不断往空中翻腾。我站在一个阳台上,两名戴着安全帽和防毒面罩的摄影师从我身边挤过去,他们爬上梯子,准备拍摄更好的画面。

“那边发生了什么事?”

“催泪弹。”其中一人回答,“妈的超呛!眼睛他妈的快烧起来。”

我超级震惊。自香港回归以来,上一次,也是第一次警方对着人民使用催泪瓦斯,是在雨伞运动期间。那次香港人感受到巨大的背叛,深刻到有人为此制作了纪念T恤。设计者在T恤印上催泪弹和数字“八十七”,纪念警方总共发射了八十七颗催泪弹。我自己也收藏了一件。

这一次,我第一次吸到催泪弹。我的耳朵刺痛不已,眼睛不停流泪,嘴巴里像在燃烧。我周围的每个人都在咳嗽,用矿泉水冲洗他们的眼睛。就在那时,我的手机收到了一条朋友的简讯,她是盛气凌人的印度小说家,我们原本约在立法会附近的太古广场见面喝一杯。

“你现在在哪?”她写道,“瑜伽刚下课。”

我回传讯息:“他们在扔催泪弹。”

“我的天呀,快离开那!”

等我抵达那个铺着闪闪发光的大理石,以铬金属装饰的中庭,走到她桌子旁时,我的朋友已经点了两杯灰皮诺。我说现在不是喝酒的时候。

“你还有什么事要做?”她俐落地回应,“外面不安全。喝点酒会让你感觉好一点,然后你就可以再出去了。”

站在新闻工作者角度来看,这很荒谬,但我还是坐了下来,因为我已经头晕目眩。我大口干掉我的葡萄酒,看着带着面罩的抗议者冲进商场,不停地咳嗽干呕,一群人围成一团为彼此冲水急救。附近,一位身穿蝴蝶结衬衫、脚蹬高跟鞋的女士继续开着她的商务会议,她操著一口法国口音的英语,为了盖过外面催泪弹的轰鸣声,她还提高了音量。原本被切分成两个世界的城市,在那一瞬间合而为一了。

与此同时,警方不仅使用了催泪瓦斯,还动用了橡胶子弹,抗议运动已被定调为暴动。当我再次出去时,前线已经被推到了商场外面,一群愤怒的人民正在与警察对峙。一位男子在尖叫,他的声音嘶哑,身体因愤怒而颤抖。另一名人士攀过一个路障,不停挥舞着手中的自制海报,上面写着:“警察,你不也是香港人吗?”警察冲向一团色彩缤纷的雨伞,将群众驱散。“畜生!”我旁边有人上气不接下气地骂着,“疯子!”世界正在倾斜,我们往下坠落的速度正在加快。

当天,警方总共发射了一百五十发催泪弹,几乎是整个雨伞运动期间的两倍。三天后,林郑月娥宣布“暂停”草案工作,但并没有提要撤回。无论如何,这依然为时已晚。到了这个时候,抗议运动开始有新的诉求加进来,包括要求调查警察暴力、要求特赦被捕者,以及撤回“暴动”的标签,再连同一直喊的“真普选”,形成了五项诉求;现场的示威者将一只手掌张开,高举起来作为支持五大诉求的象征。政府总部附近的某条人行道上,有抗议者举著标语,上头写着:“不要开枪。我们是香港人!”

一周后,又有一场游行启动。这次参与者约定好都穿黑色的上衣,看得出来香港人的心情改变了,从原本展现人民力量的希望,转变成对警察暴力愤怒的谴责。这一次,我以记者的身份参加。这个故事太重要了,不能错过。除了《苹果日报》以外,大多数香港报纸都被跟中国有关系的商人收购了,他们刊出有关抗议活动的报导很明显带有偏见,主要都引用政府放出的资料,试图淡化警察暴力。虽然我怀疑我的报导会带来任何改变,但我希望自己能尽力去反映基层群众的不同声音。“至少你尝试过了。”这句话也成了我的口头禅。

这一次,我穿着萤光背心,带著录音设备走在冯雨旁边,冯雨的新牌子上写着“Teargas Me. I dare you.”(来催泪我啊。怕你啊。)让我们印象最深刻的是,许多民众自发性地组织起来相互帮忙,沿途时不时有人把水瓶塞进我们手里,帮我们扇风,往我们脸上喷水雾,帮我们把水瓶装满水,然后将空瓶子拿去回收。

我们走到金钟政府总部附近,爬上一座人行天桥俯瞰下方的道路,我们想大概了解一下人群的规模。当我从上往下看,突然身体一阵热潮涌上来,充满了我的胸膛,我的整张脸都在发烫,而且头开始发晕,得往旁边靠着栏杆才能稳住重心。我们望着底下一颗颗微小的人头,像在看一幅活生生的、会流动的澳洲原住民传统点画(dot painting)。那个时候,我们听见人群之中有人用广东话喊了声:“香港人加油!”然后相同的口号声开始此起彼落地在我们脚下响起,我突然觉得喉咙很紧,全身又热又喘不过气,然后我才赫然意识到,这种感觉很像你第一次跟某个你真的喜欢得不得了的人约会,你在酒吧这头,他在酒吧那头,然后你们的目光遇上,你知道“对,就是他了。”我也跟林荣基一样,在那一刻,我再次爱上了香港。

作者为澳洲墨尔本大学进阶新闻中心(Centre for Advancing Journalism)高级讲师,《重返天安门》(The People's Republic of Amnesia)作者。林慕莲的父亲为新加坡华人,母亲为英国人,曾在香港度过童年。1989年时她在英国利兹大学(Leeds University)主修当代中国研究,于2003年起先后任职于英国广播公司(BBC)与美国全国公共广播电台(NPR),派驻北京和上海长达十年。