(自由亚洲电台“心灵之旅”节目主持人张敏采访报道2008,03,08)

中国第十一届全国人民代表大会第一次会议和政协第十一届全国委员会第一次会议,分别于2008年3月5日和3月3日在北京开幕。

2月28日,127位1989年“六四”受难者家人和“六四”伤残者联名发表公开信,致“两会”代表,题目是《天安门母亲的呼吁:关于“六四”,请政府拿出一个对话的时间表》。

*八九“六四”简介*

1989年4月15日,被罢黜的中共前总书记胡耀邦逝世。随后,北京爆发了以学生为先导,继而社会各阶层参加的大规模街头请愿游行。要求言论自由、解除报禁,清除腐败,铲除“官倒”……

从4月中旬到5月,先在北京,后在中国各地,游行规模越来越大,社会各阶层陆续加入。

5月20日,中国当局在北京部分地区实行戒严。6月3日夜里,戒严部队动用坦克和机枪,在北京街头射杀手无寸铁的学生和市民。

在6月3日夜里、6月4日清晨,以及随后的几天里,到底有多少人遇难,多少人受伤,时至今日,中国当局一直没有公布确切的数字和名单。

*丁子霖与“六四”难属群体*

北京的丁子霖女士原是中国人民大学哲学系副教授,她的先生蒋培坤是这个系的教授。1989年6月3日夜里,他们十七岁的儿子蒋捷连(北京人大附中高二四班学生),在北京木樨地被戒严部队枪杀。

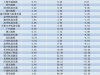

1991年,丁子霖女士在接受外国记者采访的时候,首先站出来公开了儿子遇难的经过,随后开始寻访“六四”遇难者家属和伤残者。到目前,已经寻访到189位死难者的亲属和71位伤残者。这些人组成的群体被称为“‘六四’难属群体”或“天安门母亲群体”。

*“六四”难属的‘三项诉求’和对话要求*

关于写公开信,要求当局有关方面和“六四”难属对话,丁子霖女士说:“第一次,1995年,是二十七位难友一起联署给‘两会’代表公开信,当时要冒失去自由的风险,因为当时‘六四’难属,特别是一些经常活动的难友,已经受到当局监控。但是,我们这二十七位难属,勇敢地站出来,共同签上真名实姓。我们现在还健在一起签名的127个人,每人都用真名实姓,我们愿意承担一切风险。

在1995年的公开信里,已经形成了‘三项诉求’,概括起来是三句话‘调查公布’六四‘真相,依法进行赔偿,依法进行刑事追究’。到现在为止,年年写信,我们都重申这三项要求。

1997年,邓小平还活着,我们在重申‘三项要求’同时,提出了要求和政府当局平等对话,当局还是不予理睬。

到了1999年,我们再重申‘三项要求’,在要求对话的同时,我们为对话作了准备,我们在纪念亲人遇难十周年的前夕,成立了二十人的‘对话团’,准备政府哪一天给我们一个善意回应,我们马上和政府坐在谈判桌前直接对话。

一直延续到现在“。

*“六四”十八周年,北京木樨地祭奠*

八九“六四”至今已经十八年多了。

2007年6月3日夜里,几位“六四”难属,在他们亲人遇难的地点,祭奠亲人,这是十八年来的第一次。

以下是两位“天安门母亲”谈“六四”十八周年,她们第一次得以到儿子遇难的地点――北京木樨地祭奠、回忆十八年前――6月3日夜里她们的爱子遇害前后经过。

丁子霖女士说:“因为年年便衣都到我门口来,我根本不可能出去给小连到木樨地祭奠,这几年就提‘要让难属、要让天安门母亲有公开悼念亲人的权利’。

十八年了,我知道儿子遇难的时间和地点,因为他身边有他同学。这点我比其他妈妈稍微幸运点,像她们都在太平间或尸体堆里边爬,没有直接找到他(遇难时)身边的人。

年年‘六四’时被便衣在门外看着的时候,我无法想象能去木樨地,所以一直想去。从1989年出事,到1991年我对海外媒体曝光,就是‘六四’前那个上半年,包括‘清明节’,那是我自己的原因没去。因为那时候我自己都不想活了,想跟着小连走吧,我也解脱了,我自己在生与死之间挣扎。

1991年因为曝光之后,就一直被看上了,他不准我出我自己家门。‘六四’他杀了我儿子,又不让我出门,侵犯我的权利。

1989年儿子刚被害的时候,如果去木樨地那儿,我肯定会喊‘还我儿子!还我儿子!’拼命都会拼的,但是今天我不会这么做。因为理性地想,他不可能还你一个鲜活的儿子回来了,人死已经不能复生了。

现在我们就是要讨这份公道。“

*北京木樨地二十九号楼前*

八九“六四”后十八周年,在那个地点,那个时间――

丁子霖女士说:“我们十点前后到的。天气还很闷热,真像十八年前的6月3日晚上那么闷热。

我们事先约好,我、徐珏……马雪琴从北郊赶去的,到了以后马雪琴心脏不舒服,记者碰上给我们拍了张四个人的照片,拍完马雪琴就走了。我不知道马雪琴去,她女儿还不是在木樨地遇难的,是在西单那里,马雪琴就是觉得危险,要去跟我们一起,她知道我要去。

祭奠的不仅是我们自己的孩子――

我们的一百八十多人名单里,光是木樨地遇难的有名有姓我们寻访到的就有三十五人,可是哪止三十五啊,木樨地当年是对峙时间很长的一个地区,死伤也最为惨重。这种情况下,我们找到的其实只是极少一部分。

所以,我们想,我们所祭奠的就不仅是我们自己的孩子,也包括那些在木樨地一起倒下的被戒严部队追杀的人。

毕竟十八年了,我孩子没有墓地,我们选择放家里,虽然年年6月3日会在家里给他祭奠,6月2日会给他过生日,但是真是想在他倒下的时间,到他倒下的地点……因为那么准确知道……我开始请住在附近的难属把二十九楼拍张照片给我,他们前几年拍了给我,我想摸到那地方去。但是去不了,心里一直是个事儿。

尤其知道找到的那名单上那么多都是在木樨地遇难的。二十九楼前面,复外大街两边高层建筑,南边就是部长楼,双号的,最高人民检察院(副检察长)关山复的女婿不是被打死的吗?也住在那儿。北边是奇(单)数号编号。

我们不约而同把孩子的照片带去了,一张不是很大的、平时放在我桌上的照片,带上鲜花、蜡烛。徐珏还带了香、瓜果、饼干、樱桃……我们就放在二十九楼……现在那个大花坛被他们拆了,木樨地已经完全变了,建了大立交桥,但是地铁口没拆,二十九号楼还在。

1989年6月3日,这个地方,这个时刻――

只要这两个标志在,我们能很快找到这个地方。小连是在二十九楼……前面有两个地铁的出口处,北边地铁出口处……本来两个地铁口之间,二十九楼前面有一个长的花坛。小连和他同学赶到那儿就赶上开枪,他们就‘猫’着,躲在那花坛后边。

开始开枪以为是橡皮子弹,小连个子高,‘猫’着,一颗子弹射中他的后背进来,穿透心脏,没留在体内,又穿出去。他的同学在旁边,同学比他矮,就是脚上擦破一块皮。他们两个人结伴去的,小连还跑了两步,说‘我可能中弹了,你快跑吧’,他跑不动了,说完就跪倒,趴在地上,就此昏迷过去了,血流如注。同学告诉我,民众先用平板车,后来看他血流的太厉害了,一直昏迷不醒,马上又截了辆汽车……他就此再也没醒过来。

到儿童医院……因为同学不知道他被送哪个医院了,没挤上那个出租车。第二天他们来给我报信,就说他是那个时间中弹,再也没醒。

后来儿童医院出的死亡证明,说‘来院前已死亡’,所以我知道他的时间,就是这个时间。“

2007年6月3日夜里――

丁子霖女士讲述难属们祭奠经过:“我在马路沿边上,祭奠儿子,照片摆着,几位难属都在那里。作为家属,我到他倒下的地方,默默悼念。十一点过一点儿离开的。”

*耄耋双亲思念“六四”遇难的儿子袁力*

丁子霖女士说:“袁力的母亲李雪文,八十岁的老太太,袁先生九十岁。她知道了以后,好生气给我打电话,问‘你为什么不叫我去?你知道我家离木樨地又那么近,我的袁力就是死在木樨地’。他是海军医院‘第一号无名尸’”。

袁力先生遇难时二十八岁,他是北方交大硕士,在电子工业部自动化研究所工作,遇难前已经接到美国一所大学的录取通知。

丁子霖女士谈袁力的母亲十八年后的心情:“她说‘我们找了那么久找到的,就是在木樨地。我离那儿那么近,我那么大岁数了,我一个人没法去,你们要去,我一定会跟你们一起去’。

我说‘你那么大岁数,去了也不知道会遇到什么情况,你心脏又不好。我们考虑到,那么晚,你第二天一早又要去万安公墓,你这么大年纪怎么受得了!’

她说‘木樨地,我的袁力倒下的地方,才是我最强烈想去的地方,你们就让我到那里去痛痛快快放声大哭一场’。

我说‘你如果能去,你还真不能放声大哭。你在那里号啕大哭,那真要……确实我分辨不清,哪些是居民,哪些是路人,哪些是便衣。’“

*“六四”遇难者吴向东的母亲徐珏的陈述*

参加木樨地“六四”十八周年祭奠――

中国地质科学院退休研究员、“六四”难属徐珏女士也在同一时间,同一地点祭奠遇难的儿子吴向东。

徐珏女士说:“2007年丁老师召集我们难友开座谈会,然后进行座谈纪要的整理。这个会的最后,丁老师说,她十八年来有一桩心事不能了,就是她从来没有到孩子倒下去的地方去祭奠,她说今年一定要去,我说我也要去木樨地。尹敏、马雪琴也说要去。

到了6月3日,准备要去了,正好有日本记者来采访我。因为我那年纪念赵紫阳,已经给我发了票,却禁止我去开追悼会、遗体告别,他们他有七、八个警察什么的守在我家门口,我不能出去。

日本记者2日来采访我的时候,听到这个情况,他说‘3日我来接你,他们不敢拦我的,他们万一要拦你的话,我就照下来,向全世界公布他们做这些事怎么不应该’。

3日晚上,他来接我到了那里。我跟日本记者一起下车,就已经有两个人盯住了。他说‘不要怕’,他帮我提着东西,因为祭奠要带些蜡烛啊,花啊,我再给孩子带点吃的什么的……

我们去了那个地方,便衣站在离我们有六、七米远的地方,也没跟我们讲什么,看着,有时候在打手机,可能在请示领导。

差不多十点半,丁老师、蒋老师都到了。后来马雪琴也到了,尹敏因为派出所通知,说这两天不许她出去,所以她就跟丁老师讲‘看样子来不了了’。

以后我们就开始祭奠,把蜡烛都点上,花都献上,那位记者也献花了,给我们照像。然后我把吃的东西也都放上,我们还带来孩子的照片,放在那里,鞠了三个躬。

这个时候我们心情很难过。十八年来,我眼泪也流干了,平时什么情况我都流不出眼泪。可是一想到这个孩子就倒下在这个地方,和丁老师我们两个人就抱在一起,都哭得很伤心。

我们祭奠的不光是我们两人的孩子,是为了我们的祖国、为了民主和自由倒下的这些难友。想到死了那么多人,我们就更加痛苦。一边说,一边哭得挺伤心。“

*木樨地二十岁遇难者吴向东死于戒严部队的‘开花弹’*

吴向东简况――

问:“吴向东遇难前做什么工作?”

徐珏:“他死时二十岁,东风电视机厂工人。上大学的夜校,仪器制造大学,学电子仪器专业,已经学了三年,再有一年毕业。他是学校里成绩非常好的、年龄也最小。”

徐珏女士的思绪回到十八年前6月3日夜晚:“他当时去,我们也不知道他去木樨地。最后尸体在木樨地找着的。

那时候在木樨地,那些学生跟居民开始都是手挎着手,因为那时土桥并不太宽。解放军,包括坦克、机关枪什么都是从这边过来的,听说这些学生都是手拉着手挡呢。

他们开枪,开始学生还以为是橡皮子弹,后来知道确实是真子弹,并且不光是真子弹,还都是‘开花弹’。

(致)我儿子死的就是‘开花弹’。

所以,这是非常残暴的镇压。“

6月3日夜里至4日上午,寻找儿子一路所见――

问:“吴向东怎么离开家的?”

答:“6月3日那个时候,我儿子就说‘妈,爸,我去送送朋友,出去就回来’,我们说‘你早去早回来,快回来吧。’出去以后就一直没有回来。

我跟我丈夫吴学汉就骑着车到天安门去找,解放军都从人民大会堂里出来。我们一看找不着,就赶紧从西单回来。想回到家是不是儿子回来了,也没回来。

一晚上,我们就是出去回来、出去回来,一直到凌晨四点鈡左右,我们两个又骑着车出去,我们那时住在小西天。

到了西单,看到……哎呦,墙上、玻璃上……那时的房子不是现在这样,两边是平房,玻璃上用鲜血写着斗大的字‘打倒法西斯!’‘血债要用血来还!’地上也到处是血。连公共汽车牌上、墙上都是子弹眼儿。

继续往前走,快到东华门,看到北京市这些人真是不要命,都手挎着手,那边中华门横跨马路的都是坦克、汽车,戴着钢盔的全副武装带着机关枪的;这边老百姓手挎着手,喊‘打倒法西斯!’‘血债要用血来还!’

‘哗’――一梭子子弹,前面的倒下了,后面的人就像潮水般往后退。我吓得两条腿走不了路,直哆嗦。

等机关枪不响了,这些人又往前冲,把打伤的人抢出来。

当时我觉得,北京市人民真是够勇敢的。但我只想着儿子了,我说‘看来从这里到天安门进不去了,我们绕路吧’。

这时候,骑车也骑不了,推着车,从另外一边往前门走。

到了前门以前,看着军用汽车都一辆一辆停在那里。一路上看到墙上都是子弹孔,密密麻麻。

到了前门,我们要冲进去。我跟解放军讲‘你们不要杀学生了,他们真都是为了国家好,他们没有做坏事,你们千万不要开枪!’

其实已经早就开枪了,打死好多人,我还搞不清楚呢。

他们说‘天安门已经早就没人了,你们快回去吧’。

又问问老百姓,说是‘真的可能没人了’,我们就往回走。

老百姓说‘你们要找孩子,赶紧到医院去找吧!’“

整个这个过程,是很悲惨的,这一路心里又是着急,也看到死了那么多人,早上出去的时候,看到学生低着头,有的往回走的抬着死人,我就问‘这是怎么回事?’他说‘是给坦克压死的’。哎呦,惨无人道!。

那时自己就想着找孩子,没太多问,还是往前走。

继续寻找吴向东,四家医院所见――

回来后,一个个医院找,找了大概有四、五个医院。有人民医院、积水潭医院、儿童医院、复外医院,每一个医院门口都贴着名单,都是起码四、五百,有受伤的,也有死的,就没有我孩子的名字。

有人说‘停尸库里还有一些死人,没有名单的,你们去看看有没有你们的孩子’。

我们去一个一个看,看这些死人摆在那里,眼睛睁得大大的,但是没找到我孩子。

找第四、五个医院找不到,又回家再看孩子回没回去,又没回去。

我心想肯定受伤了。就带了麦乳精,当时认为营养最好的东西。带上说‘到医院里去喂喂他吃’。

在复兴医院找到吴向东遗体――

后来他们讲‘可能复兴医院也有死的好多人’。那时候已经下午四、五点鈡了,我们赶紧又骑车到复兴医院。

贴着一张大字报,写的都是死人的名单,我也不知道,以为都是受伤的名单,头一个就是吴向东。

我问‘住在哪个病床?我快去呀!’我丈夫一看,已经明白了,他马上到停尸的车库里去看。我还在那里傻问,谁也不回答我。过了一会儿,外面进来一个人,说‘这些全是死人’。

我听了以后,当时‘轰’的一下,就什么也不知道了,晕倒了。

不知什么时候,他们把我抬到里边去。

周围一具具尸体,全是眼睛睁得大大的――

等找到孩子,戒严部队的人化妆成便衣要抢走尸体。那时因为戒严部队还没有完全控制住北京,老百姓抢着不让(戒严部队)抢,都在战斗着。

等我醒过来,医生说‘你要看,赶紧看看,说不定晚上解放军就把这些尸体都消去火化了’。我说‘那让我去看看’。两个医生就架着我,我一看到孩子,就趴过去想亲他。那两个医生都是年轻的大小伙子,架着我不许我,因为他死了已经有一段时间,有细菌什么的,他们硬把我给架起来。

看着孩子,子弹(开花弹)是从前面射进去的,后面出来。前面子弹眼儿只有一个厘米,后面出来就起码有五、六个厘米大,伤口的肉都烫得圆圆的。

实际上可能是十一点多受了伤,把他抬到医院里去,后来血就这么流光了。“

问:“您见到他遗体是什么时候?”

答:“4日下午五点左右。大概凌晨一、二点就死了。

周围一具一具尸体,堆在那车子上,一个个没闭眼,全是眼睛睁得大大的。他旁边是一个科技大学学生,这边也是学生。朝他脚的一排那里,又有老太婆,还有小孩子……真是惨无人道。

吴向东遗体以病死名义匆匆火化――

后来,人们对我说‘你们快走,想办法尽快把尸体拉走,不拉走可能解放军拉走了就灭尸灭罪状了。

我们真是急得没办法,回家后想办法,还是北京人偷偷给开了一张证明,说是病死的,就可以到东郊火葬场火化。就这样,以病死的名义去火化。

尸体运过去以前,说要给他洗洗都没时间,就用冲汽车的高压水龙头在他身上洗,衣服都还没脱好换好,这边说解放军来了,又马上把湿淋淋的东西往汽车里送……很小的一个汽车,就拉着他东躲西藏地绕小道到了东郊火葬场,去火化。

火化之后,有人说‘你们快走,家属快走,到时候解放军一来,把你们当作是暴徒家属,给你们一车都打死’“。

*十八年多,政府还没有跟我们对话*

问:“后来根据在场人回忆,吴向东确切遇难的地点离二十九号楼有多远?”

答:“因为二十九号楼就在桥旁边,也就大概五、六十米。所以向东他很可能就是在桥前面,也就是在二十九号楼附近。

后来听这周围的老百姓讲,二十九号楼前面死了很多人。难属知道,在木樨地死的人比较多。

‘六四’以后的几天里,我们家附近每天晚上,半夜就‘咚咚’敲门抓人。

已经杀了多少人!我还只跑了四、五个医院,还有复兴医院,其实北京还有很多医院,都有那么多死的或受伤的人。

老百姓、这些学生是手无寸铁的,被他们就打死了!

到现在十八年过去了,政府都没有给我们一个回应。你说我们这个苦难要忍受到什么时候!“

徐珏女士表示:“我感谢全世界所有媒体对我们长期以来的真诚无私的帮助。

我们祭奠,一方面也确实是很想念我们的孩子,十八年来他们还没讨回公道。但是,我们更为我们祖国,从解放以来,有多少人,平白无故被冤屈死,甚至被打死。“六四”的这些学生,本来是就为了中国民主自由,为了反官倒、反腐败,而被白白打死。可是政府到现在都没有一句话来跟我们对话。“

以上“心灵之旅”节目是张敏在美国首都华盛顿采访编辑、主持制作。节目可在自由亚洲电台网页WWW.RFA.ORG普通话“心灵之旅”专栏收听,听更多节目可用Google搜索“心灵之旅档案库”。