90年前,加拿大天主教在士嘉堡专门设立了中国传教学院,培训前往中国传教的传教士,地点就在如今峭壁公园(Bluff's Park)。过去近100年来,有55名传教士从那里走向中国,并把这个世界上最为神秘的国度介绍给加拿大人,其中有一人是来自中国的华人,他也是唯一一个生死不明的传教士。

《加拿大都市报》记者在采访传教团总监苏孟仁(Fr. Brian Swords)的时候,获赠一本介绍加拿大天主教传教士在中国浙江传教的书,名为《中国任务在浙江》。作者是加拿大自由撰稿人Grant Maxwell,出版时间在1981年。作者在写作该书时,有许多去过中国的传教士还健在,因此书中比较详尽地介绍了那段鲜为华人所知的历史,从中不但可以从另一个角度回看中国的过去,也可以了解长达百年的中加文化交流的故事。

原来中国人有自己的宗教

根据苏孟仁回忆,士嘉堡中国传教学院的开设,目的是为了到中国传教,没想到100年后,中国成了全世界唯一的孤岛,任何传教士都无法抵达的孤岛。因此学院的名称只好改成士嘉堡传教学院,其服务地点遍布全球但独独不能去中国。

1978年,苏孟仁以英语教师的身份回到改革开放的中国,他在那里前后呆了20年。并利用周末前往各地教会实地考察。回想几十年来的努力,中国依然是水泼不进,苏孟仁感慨道:以往西方传教士的观点是中国人需要拯救,不信上帝的话将来就会下地狱。因此,他们肩负使命前往中国传教,但后来发现中国有自己的宗教,其宗旨也差不多,东西方都有各自的生存之道,双方需要取长补短和相互融合。他坚信天主教有一天还会重返中国。

的确,根据该书记载当年西方传教士前往中国,完全是效仿欧洲传教士发现北美大陆时,以宗教洗礼北美土着居民并大获成功的案例。当他们得知拥有4亿人口的中国,每天有3.3万人死去的时候。深感若不去中国传教,每天就会眼睁睁看着这3.3万人下地狱,因此紧迫感和使命感倍增。在无神论者的眼里这种理论有点荒诞,但是他们真的是这样想的,也是这样做的。

神父Lawrence Beal写道,为什么选择中国?因为到了中国你才发现有多奇怪,他们以大米为主食,一年吃不上几次猪肉,平时肉类主要吃蛇和肥胖的老鼠。

当然加拿大传教士并非到中国传教的先驱,第一次世界大战的爆发,导致许多欧洲法语系的传教士回国参战,因此需要大量加拿大传教士来弥补这一空缺。1918 年成立的加拿大天主教中国传教学院,就是在这种背景下诞生的。先后有55名毕业生前往中国,他们抛弃了加拿大人的正常生活,也远离了现代文明和物质享受,实践了一场被称之为“加拿大特色的冒险”行动。

寻找华裔传教士Paul Kam

首任院长John Mary Fraser在1902年首次抵达中国,1918年他返回加拿大创办中国传教学院的时候,带回了一个年轻的华人弟子:Paul Kam。Paul(1897年─1959年)在士嘉堡传教团的历史上是唯一的一个华人传教士,也是唯一的一个下落不明的人。

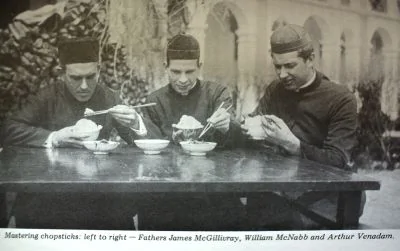

图:传教士在练习使用筷子,右1是Venadam。

1918年11月9日中国传教学院在渥太华附近的Almonte小镇成立,除了创始人Fraser神父之外,就只有Paul Kam和另外一个西班牙裔牧师Michael Caralt。Fraser在香港遇到Michael,并把他带到多伦多学习英文,成为该校第一位神学老师。中国传教学院就是由校长、教师和学生三人组成的学校开始的,第一位学生就是一位华人。

到了1921年11月,中国传教学院以3.5万的价格购买了位于士嘉堡的Guild Inn作为新宿舍,而新校址就在现在传教团的现址。这个宿舍地比较偏远,当时主要靠公车通行,站牌为Kingston Road 40号,下了车还要走1英里左右。因此虽说这里环境优美,但还是扛不住每天要长途跋涉,最终在1923年搬迁到学校附近。

7年之后的1925年6月,Paul Kam学成毕业,他在1926年返回中国传教,成为第一个中国本土到加拿大天主教学院留学并回流的传教士。书中对Paul Kam的记载并不多,他在1952年与最后一个离开中国的加拿大天主教传教士Venadam一同被捕,但是以后就杳无音讯。但以其反革命的身份终究难逃一死,他的生命停止于1959年,没有详细资料介绍他的死因。

《加拿大都市报》记者在另外一个美国空军飞虎队的回忆录中再次找到了他的身影:

1944年9月16日,卡普曼少校(Philip G.Chapman)在他的522号P-51战斗机被击毁后跳伞,地点是在浙江省的诸暨西南十哩处。当地百姓发现了他并予以收留,可惜村庄里没人会讲英语。 卡普曼回忆说:“第二天早晨,我被一个讲英语的人叫醒了。他是一个姓关(Paul Kam)的天主教牧师,是连夜由另外一个村庄赶来的。后来几天每到一处,我都被当地的中国人民敬为上宾,都会有一大堆人围过来看我。这显然是由于关牧师噎告诉他们,我对中国的抗日战争,已作了重大的贡献之故。总之,因此我才会受到最崇高的敬重。在后来所到的另一个区中,我也同样受到十分隆重的礼遇。”

“在这次的旅行中,我在所有的地方受到的中国人民的热情而隆重的接待,简直不是言语之所能形容的。我可以试以关先生为例,他曾在加拿大住过许多年,在那里成为一个天主教的传教士。在我所遇到的人中,他可以说是一个最有学问的人。在与我同行的期间内,不论大事小事,他都为我安排得非常周到。当他听说游击队噎救起来一个美国空军时,他半夜中从床上爬起来,在黑暗的夜里步行通过了七公里之遥的崎岖山路,跑来帮助我,并为我担任译员。他的热诚真使我感动到极点,以至于在告别时,我感到非常难过。他的住址是中国的浙江省,丽水县,天主教堂。”

原来中国人是这样生活的

传教士Harvey Steele在1938年从上海坐船到温州,再坐船前往教区所在地的丽水,他回忆说:船就像一个移动的家,所有的家禽都在船上,鸡鸭猪狗,还有让人醒来的床虱子。1940年抵达中国的传教士John McGoey曾记录说,与干净整洁的多伦多相比,中国到处弥漫着一种味道。

浙江炎热的天气也是这些来自加拿大寒区的传教士们最为头疼的事情,他们回忆道,为了赶在酷暑前做弥撒,他们通常在早上六点或更早就起来。因为天一大亮就酷热难当,他们什么也干不了,但是那些中国人却照常生活,继续在田地里干活或者购物,传教士们对此很是不解。

而一旦到了冬季,这里也没有取暖设备,连教堂里也没有,因此感觉异常寒冷。神父Alex MacIntosh在回忆一次出诊时经历写道:那次要到一个村庄出急诊,但是自行车没气了,于是就搭乘一辆摇摇晃晃的班车,由于时间太晚不能返城。他请求病人家收留他一夜, 病人家也没有什么米,男主人就跑到山上挖了一些竹笋给他吃。然后在屋里腾出一小块地方让他休息,他一整晚合衣而眠,然而却冻得难以入睡,真难以想象他们怎么可以这样生活。

传教士到中国前对华人印象,仅局限于多伦多洗衣房和餐馆角落里的打工仔。而到了中国才发现,华人也有千差万别,比如矮小的南方人,高大的北方人,也有个性非常可爱的人,如果你对他好一点,他就会愿意为你做一切。他们也非常开朗,好像任何事情都能让他们发出笑声。他们也非常有礼貌,你可以无拘无束地在他们中间穿行。农村的生活非常简单,人们的生活非常接近自然,依顺生死自然的轮回。大部分中国人的生活非常艰难,他们看上去接受发生的一切,遇到难以克服的困耐只有哭泣。他们控制自己的欲望,凡事很讲哲理,他们必须要那样生活。

一旦夜色降临,人们便生活在恐惧之中,常年的战乱匪祸四起,晚上有人叫门都会让他们胆战心惊。农村人则生活在由鹿砦围栏保护的村庄内,每天早出晚归地在田里干活,天黑就上床休息,生活非常单调。那里卫生条件很差,一定是世界上最脏的农村。

同时他们也不相信传教士都是独身者,认为传教士脑子有问题。传教士们没有女人洗衣做饭打扫房间 ,为了避嫌,女性信徒忏悔时连忏悔室都不能关上。其他误解还包括,大部分中国人会认为这些传教士是百万富翁,中国人自认为中国是世界的中心,而传教士们则不得不容忍他们这种自大的想法。

韩战爆发成噩梦

1949年中华人民共和国的成立,使海外传教士们经历了中国内战、抗日战争之后面临新的挑战。起初的和平过渡对传教士们影响并不大,解放军非常有礼貌,只不过传教工作受到影响,城市之间不能走动。

神父McGettigan记载道,解放军进城之后借用他的吉普车开了10天,还给他的时候还把车擦得干干净净,也加满了汽油,但是不允许他驾车出去传教,几个城市的传教士几个月都无法联系上。与此同时教会内也住进了工作组,负责监视他们的一举一动。

韩战的爆发使中国军队和加拿大军队首次兵戎相见,也直接影响到在中国的加拿大传教士和修女们,加拿大人噎是中国的敌人了。传教士在中国的噩梦开始了,他们在此遭受的恐惧超过世界任何一个地方。

修女Mary Catherine(修女来自加拿大其他机构)是1929年到丽水传教的,主要负责女校和教会医院。她回忆说,1950年4月几名红军士兵到教会拘捕了她,还未经审判就持枪压着她游街示众。原因是她允许并为一个临死的妇女做洗礼。但是政府又无法决定怎么处置她,就把她放了。

然后两年内就不断骚扰折磨她,威胁她随时都可以治她的罪,并最终把她驱逐出境。

1952年7月8日,神父Arthur Venadam和Paul Kam在丽水被捕,理由是非法传教,充当美国总统杜鲁门、蒋介石的间谍和反革命罪。他们被关进丽水监狱,亲友一周可以送一次食物但不能探监。Arthur Venadam是最后一个离开中国大陆的加拿大天主教传教士。

Arthur Venadam在回忆中写道,被关押的最初六个月一直戴着手铐,晚上从不让睡觉,白天则游街示众,每天审讯3到5个小时不等。审讯期间他可以坐在椅子上,或者站着或者坐在地上。审讯人员经常说的一句话就是:坦白从宽放你走。中国政府指控他向英美政府提供秘密情报、利用教会信件传递特殊信息、煽动百姓反对政府等。

在开庭审判时,一名居住在丽水40英里以外的证人出庭时作证神父并不是反革命分子,结果被法庭勒令闭口坐下。他还被指出对农民分田运动有意见,称之为“土匪行径”,这被政府认为是很严重的罪行。Venadam承认说过这句话,但是不认为有什么不对。

随后他被转送到杭州监狱,被关进一个空空牢房内,只有一些稻草供他睡觉之用,大概一个月左右。在此期间他被迫交代在中国24年来的所有所作所为,当局都要予以一一核实审查,而他也非常惊讶地发现,当局对他的了解远远超过自己。

实际上他身边早就有一个卧底的公安人员,Venada称之为犹大(Judas)。这个犹大的掩护身份是丽水一名教师,后来受洗并成为一名天主教牧师,平时就在Venadam身边工作。在信教之前他声称不是共产党员,愿意信奉天主。Venadam对他没有丝毫怀疑之心,也没有任何证据怀疑他。Venadam 对他悉心栽培并最终受洗成为牧师。1949年丽水被解放军攻克之后,这名犹大就有地下转入公开,他以一名公安人员的身份出现在教会里,并成为 Venadam的主要审讯者之一。

由于稻草潮湿阴冷,Venadam在入狱后不久就开始生病,在狱医的要求下他被转送到另一个牢房,那里有一个床板。但是看管要他只能坐着,不能躺下也不能倚靠任何东西,未经请求就不能动,哪怕动一个指头也不行,就这样他一直熬到1954年5月15日被遣送出中国为止。

他还清晰地记得,在辗转到香港边界时,英国海关要他出示护照。而他早就不知道护照的去向,不料那个卧底犹大却从口袋里掏出Venadam的护照,他一直要把Venadam押送出境才算圆满完成几年来的卧底任务。

Venadam进入香港境内之后,回望那位“老教师”一直目送他离境,然后才转身走入那个充满“谋杀和阴谋(intrigue)的中国黑夜中”。(本文历史图片由士嘉堡传教学院督导苏孟仁提供)

各地方言令人头疼

Tony Fu是传教士的方言老师,神父Hugh McGettigan描述道,每天早上8点傅老师就此准时来到他的桌前,然后跪在地上背诵《十戒》10到15分钟。那是一个神奇的画面,他把神学书籍都学会,然后教我用地方方言表达,我很容易理解和掌握。

几乎每个传教士都发现,原来在培训时学的中文,到了浙江完全不顶用。写中文噎很难了,浙江方言又完全是一种不同的语言,而且每隔一段距离(百里左右)的百姓讲的方言又不相同。传教士们经常会发现,他们用中文传教时信徒们往往是一点也不明白,但是很钦佩传教士们的努力。很多传教士可以阅读中文报纸,但遇到各种方言就失去了学习中文的信心。即便如此,不少传教士还是掌握了很多浙江方言,比如神父Gignac甚至曾经为两群不同方言的中国人做翻译。他们还总结一个好办法,就是走上街头向小孩子学方言。

保持加国饮食习惯

即便在那样艰苦的环境下,加拿大传教士尽量保持接近加拿大的生活方式。神父Craig Strang写道:我们尽量接近加拿大生活方式,尽管这里的房间没水没电没有管道,我们把食物送到修女那里,她们把中国食品按照加拿大式烹饪,如尽量不太油腻。

通常早餐是用前一天的剩米饭做的稀粥、硬面包、从上海送来的咖啡和奶粉,以及时令水果等。晚餐则是一块猪肉或者骨瘦如柴的鸡肉,外加多一点的米饭,还有胡萝卜、红薯、土豆等,嫩竹笋或者水果做甜点,通常喝绿茶。而有时候会喝一些中国白酒,喝下去可以感觉到酒流到了哪里,非常的浓烈。

艰苦环境传教救人

当年传教士在出国前除了学习神学外,还要接受现代科学和医学的培训。他们到中国除了传教之外,大部分时间用在为穷人看病、开办教育和医院上。比如民国时期教会大学共有23所,其中教会大学就占了20所,其他教会附属的学校则不计其数。当年的教堂更像是一个教会、学校和医院的综合体。

主教Fraser也是经常亲自出诊为百姓看病,他在回忆中写道:一次到教会25英里以外的农村出诊,接到求救后他就立刻雇了一辆黄包车叫上书童往汽车站赶。不料班车出了故障,租一辆车过去价格奇贵,需要10美元。在生命和金钱之间,他选择了生命,最终赶到病人家救活了一个4个月大的婴儿。

20年代,黄包车是市内主要交通工具,大部分传教活动需要步行,尤其是浙江山区的传教活动。神父Maurice回忆说,通常两个传教点相距25英里,走路需要两天,因此对体力要求很高。通常会有一个书童相伴帮着挑东西,每到一地都是在教徒家中过夜,他们都是拿出最好的东西来招待。