【小义有言】“所有的朋友们。你们是我的救星,我的恩人,你们搭救了我的灵魂。在无边苦海的风浪中沉浮挣扎,在无尽屈辱的泥泞路上翻爬滚打,我之所以没有随波逐流沉沦堕落,最终保持住了内在的傻气、干净与善心,全靠你们的良知、真诚、正义感和怜悯心,全靠你们的器重支撑和托举。我感到无与伦比的幸运,我无时无刻无穷无尽地感激!”

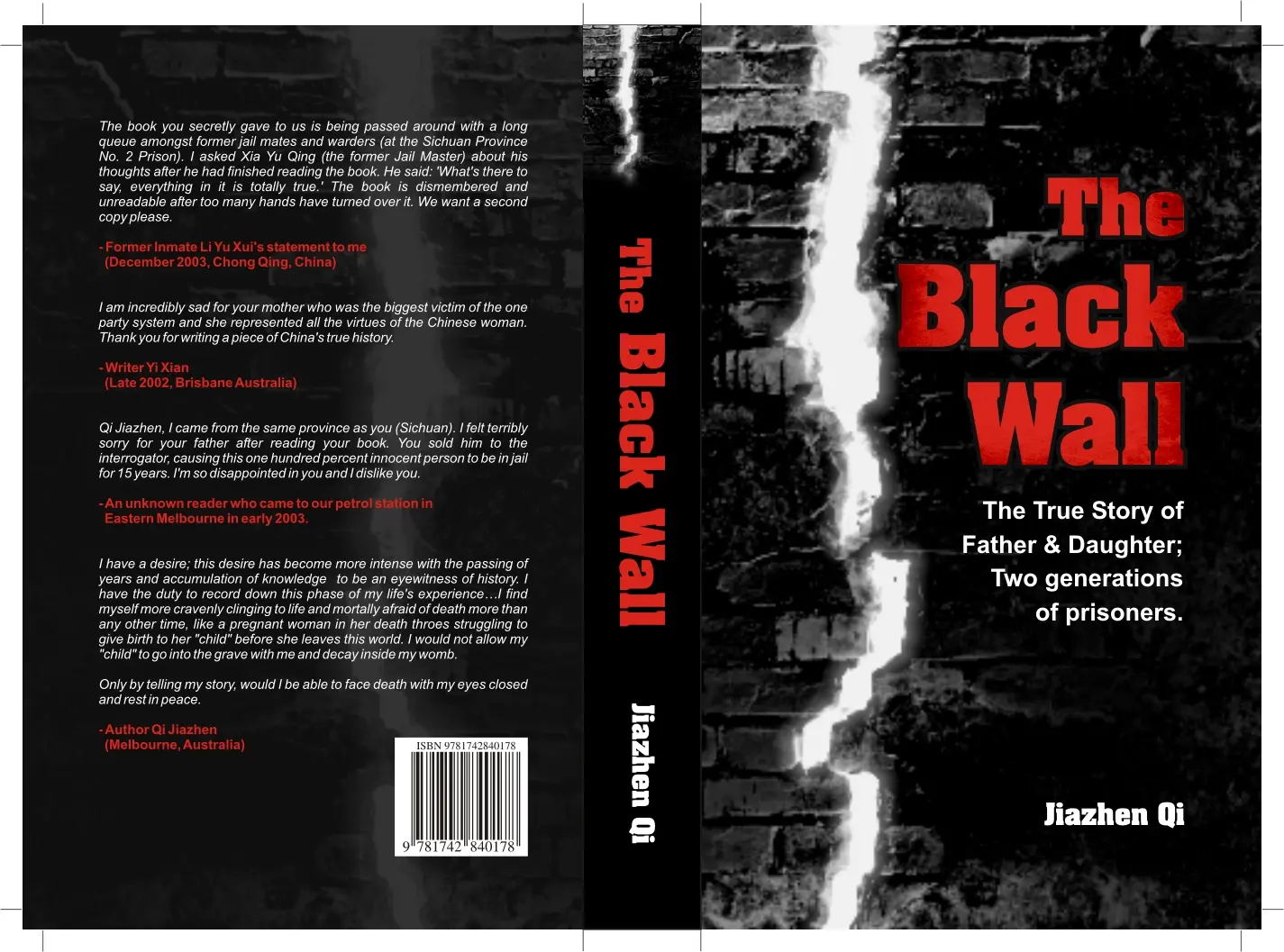

这是齐家贞《自由神的眼泪——父女两代囚徒的真实故事》在台湾再版时,她的再版前言中的一句话(再版时台版书名改为《黑墙里的幸存者:父女囚徒镇反文革记事》)。这句话也道出了小义想要对包括家贞姐在内的所有相知的朋友们说的话。所以,感恩节这一天,小义是以给家贞姐编发稿件和写这篇编者按的方式来度过的。就让此期[议想天开],给远在墨尔本病后康复中的家贞姐,带去包括小义在内的所有朋友们对她最深切的问候。

时间仿佛在这一刻将小义带回十多年以前的香港,仿佛又一次脚步匆匆地穿过路面湿滑、肉竹嘈杂、充满人间烟火气的筲箕湾露天街市,从电车总站沿着叮叮的铁轨一路走到天悦广场,转左,拾级走过近15°角斜坡上的一间间沿街铺头,跨过红绿灯,上坡,扶手电梯把行人送往的第一站便是麻雀一样小的耀东邨公共图书馆了。工作日那里一直开放到晚七点——周四除外——因此,在小义单亲带娃全职工作时,那里便成为可以就近安置女儿的课后周转地之一。

就在那些窘迫、局促而又平常日子的某个傍晚,在闭馆音乐重复播放声中,小义走进耀东邨图书馆拉起女儿正要离开时,在桌对面看到一本敞开在书评页的过期《明报月刊》,上面半页篇幅印着一张泛黄的老照片,照片上那个梳长辫子的女孩跟小义形成了对视的关系。于是在闭馆前那一秒,小义借出了这本旧杂志,这是她接触到《自由神的眼泪——父女两代囚徒的真实故事》这本书的缘起。

这是一部一个女子九死一生百折不回梦想成真的人生传奇,它被放置在跨越国共战争与共产革命、充满政治动荡与迫害的宏大历史画卷里面:一个“历史反革命”的女儿,高考梦碎之际,年仅十八岁的她人小胆大,卖血、卖掉母亲身上唯一值钱的浪琴手表,只身离家出走,两度南下广州,妄想偷渡“叛国”却最终走投无路,被公安以枪抵头从家中拘捕,以“反革命叛国罪”投入狱中长达十年,父亲亦受其牵连“二进宫”坐牢。无妄之灾灭顶般降临了一个大家庭。岁月蹉跎,狱中历尽磨难,出狱后面对将自己远远甩在身后的时代变迁,从头做各种力气活、学十八般武艺谋生,初心不变,终极目标还是圆她那个出走投奔自由彼岸的梦。终于,在年近半百时,她踏出国门移居澳洲。接着又是一轮从头来过,做各种力气活、学十八般武艺谋生,外加还要从ABC开始学英文。四十万字的《自由神的眼泪》就是在这样一种情况下,在她年届花甲时写出来的。

这样超凡卓绝的史诗般的动人故事,给当年困顿中不免自怨自艾的小义很大启迪与激励。在当时小义的眼里,这个充满了英雄主义色彩的传记作者兼故事的女主人公——齐家贞,无异于是个女版的帕斯捷尔纳克,而她充满感人力量的人生经历则不亚于波澜壮阔的《日瓦戈医生》,只不过较之后者,齐家贞更真实、更以其性别弱势和教育背景的局限而显得难能可贵,是小义须仰视才见的。所以当时哪里会想到,几年之后的一天,齐家贞会从书页中走出来,带着她更多的书,和她源源不绝讲述中的故事,跨洋而来走进了小义的生活,让小义成为她的书稿编辑,甚至一度“字面意思”地、真实不虚地走进了小义母女生活的陋室,睡到了小义为她腾出的单人床上,朝夕相处了一个多月为书稿的翻译和编辑进行近距离交流。

俗话说“人生如戏,戏如人生”,但小义实在无法预见人生可以这般有戏剧性,也不可能想到现实中的家贞姐会春风化雨般观照了小义接下来的人生,成为她此后生活中一个至为关键的存在。岂止是对于小义,在仍然在世的中文作家、社运家和慈善家中,小义未见有比家贞姐更有道义感召力、更能以敢爱敢恨和敢作敢当的正直品行而赢得跨界、跨党派、跨阵营的一致尊崇者。究其原因,正如小义在9年前为齐家贞人生传奇三部曲的第三部《蓝太阳——在澳洲重生》所写编按中说的,齐家贞出狱后历经辗转,此时的她年华已逝、两手空空,年近半百才踏上自由的土地开辟新生。打拼、立足、并最终成家立业。但最不可思议的,还不是她以迟暮之年执著地实现了少女时代的梦想,而是她做到的还远远超越了当初的梦想:用她自己辛苦挣来的钱去成立基金会设立“推动中国进步奖”,去支持为实现中国的民主和公义而努力的人们。也因此,对于小义来说,家贞姐就是歌德笔下那引领人类上升的“永恒之女性”。

这里选登自齐家贞传奇人生三部曲中第一部《黑墙里的幸存者》,是写她父女两代在中国坐牢前后二十三年,其间全家的变故以及狱友的故事。选登的相关章节讲述了齐家贞出狱的经过。内文及所附图片都是修订后第一次面对读者。

——言小义

齐家贞|重庆来的“犯人小姐”

开过垫江,汽车开始绕着盘山公路一圈一圈爬行,在巨大的马达轰鸣声中越爬越高。越高我越感到失望:我不相信母亲能赶这么远的路,爬这么高的山来同我接见,这剩下的最后四年多刑期里,别想再见到妈咪了。yibaochina.com首发

爬上山脊,四周依然山峦起伏,群山成行,望出去一片雾海茫茫,茶树就长在这种云雾缭绕的丘陵地带。“东印农场”就在这里。除了劳改犯人外,还有庞大的就业队。种茶制茶,并有农业稻田队,煤矿厂,畜牧场等等。

“东印农场”的见面礼是美好的,除了城里听不到的鸟声啁啾外,泥土是美丽柔和的橘红色。被削为光头修成级级梯田的小山包,全是橘红色,上面种著一圈一圈的绿茶苗,像绿宝石项链。我恍如置身童话世界,想起初中跳的“采茶扑蝶舞”和王大芹也跳过的“春到茶山”,轻快优美,充满诗意。但愿上面分配我们采茶就幸运了。

“东印农场”茶场一瞥,白点子是正在采茶的犯人。(齐家贞提供,下同)

重庆来的一百多号女犯真的分配采茶,每人背著个专供采茶用的收口背兜,严格按照师傅教的做,一尖两叶,不能扯,不能扭,要用大拇指与食指的第一关节以巧力弹下来。采摘的动作与舞台姿势有相似之处,只是,跳舞的人绝不会要求收工以后过秤,详细记载采了多少斤,也不会为了充产量使食指关节裂口流血,也不会规定收工路上割牛草若干斤回家。劳改队的采茶与舞台上的潇洒是互不沾边的。

“垫江农场”九十年代新修的牢房取代了二、三十年前的老监房。门口两排竖行字:“扬改革风帆再造一代新人”;“树开放大旗办好文明监狱”。yibaochina.com首发

女囚监房遗迹。

夏天,天空还是深灰色,我们就被钟声敲起。眯着眼睛用脚搜寻床下的草鞋,那怕大脚趾夹住的是鞋后跟,也顾不上换回来,先奔到发水的地方排队再说。从清晨五时半起(冬天六点),我们便把心提到喉咙口,紧紧张张地漱洗、紧紧张张地吃饭、紧紧张张地集合,紧紧张张地出工。一出门便是山,山连着山,一举步,便是坡,上坡接下坡,要经过长距离的跋踄,才到指定的采茶地点,如果太远,中午不回队,有人送饭。身在农村,也就只能吃农村饭,常常是酱黑色的大麦粑作饭,青黑色的老梭边为菜。老梭边是花菜和莲花白外面的脚叶,因为太老嚼不动,厨房把它煮熟斩碎,漂在一个直径一米半,高一米的大圆桶内,每餐从桶里滤出来放酌料炒一下。那段时间,我们像吃了中药,解出的大便是青黑色。

下班时间到了,人累得要命,想起回去有这么长的路要走,还要割牛草,恨不得不活人算了。重庆来的女犯担挑走长路是行的,可是,东印农场的犯人个个擅长背着重物爬山坡,连女人背二百斤走几十里山路也一点没问题。对比之下,重庆女犯就很“脓包”了。特别是我,下班时已经累得脚趴手软,背上再加猪草,那怕只有十斤二十斤,也要把背弯平才驮得动,上坡的时候,我几乎要把双手放下来爬著走了。

回到队上,被汗水浸湿的衣裤把身子紧紧裹住,洗澡是当务之急。可是这里的条件比三队还恶劣,除了一间可容一二十人,平板上挖了十来个洞的“茅厮”(厕所)有四堵墙围住以外,整个山堡朝四周敞开,不管你在哪个角落洗澡,这匹山看不到那匹山上看得到,这个角度看不到,那个角度看得到,你根本无法躲藏。只有豁出去了,看到就看到,反正自顾自洗,有什么办法。何况,山太大,距离太远,看到的也只是一团肉,一个点,除非有望远镜。于是,每天下午六点之后,绝大多数重庆女犯在露天淋浴,成为东印农场一大奇观,引起一片哗然。当地男女犯人议论︰“莫看重庆来的犯人小姐,细皮嫩肉长得好看,好看不好吃。做事笨头笨脑贪生怕死,外搭还不要脸,洗澡当众办展览。”

我们住的房间很大,空间很高,所有的墙壁被煤烟熏得漆黑,大白天里面也是黑洞洞的,像做过烟熏腊肉的烘箱,想来是冬天太冷,犯人学习时在地上烧柴取暖而成。当了近九年的犯人,第一次不睡通铺,是上下木架床。床上铺有薄薄的谷草,一床草席。王大芹睡我的上铺,对她而言,重庆垫江都一样,她还是照常发疯。去了厕所,她草鞋上挂了大粪,一路踩进来,房间一片屎臭,没有人喊得住她。踏着我头旁的蹬脚架上床,两只脚吊在床沿晃荡一阵,才想起脱鞋,“屎巴巴地雷”从半空中扔下来,那么多人都在围着她忙,忙着为她擦一路进来的脚印,忙着替她洗干净草鞋。碰上她发雷霆,除了尖唱尖骂搅扰得人无法安生外,还“呯呯呯”拍床板出气,灰尘、谷草渣雪片般纷纷掉下,我不能睡在自己的床上。无数次要求她换到下铺,她哪里通商量。

夜晚,粪桶就在屋檐旁,半夜起来,深邃无垠的苍穹盖住你的头顶,阴森森的黑暗包围你的四周,一下子与威严的宇宙如此接近,心中充满了莫明的恐慌,连远处传来的狗叫,也使你担惊受怕它会突然窜到你的跟前。

离女囚住处不远每天经过的石碑,上面刻着:“毛泽东思想是全党全国一切工作的指导方针;颠扑不破的毛泽东思想千秋万代永放光芒。”

星期天上午仍然劳动,改造生活环境,担土抬石,砌堡坎修整操场。午饭后,一周来困顿疲乏已极的女犯们才有机会倒下床补瞌睡账,一个个睡得肿眼皮泡,晚上是雷打不动的政治学习。动作慢的犯人,常常是下了学习之后,接着吃刚才来不及吃完的饭,接着洗刚才来不及洗完的衣服。上下班路上额外花费的大量时间和精力,加上起早睡晚,很快就使我们时时挣扎在劳累之中。

这里的气候说变就变,刚才还是烈日当空,蓝天白云,忽然间雷声轰鸣,大雨倾盆。有趣的是,山这边大雨不绝,透过雨帘可以看到山的那边,依然是好晴天。不少青年女犯被响雷粗雨吓得像天要塌下来,大叫“妈呀”,丢下手上的活路,双手捧住脑袋没命地奔跑回去。队长们对重庆女犯自作主张收工和未把劳动看得至高无上非常生气,说我们尖手尖脚做事,又懒惰又娇气,资产阶级思想尚未触动。他们说思想好表现在劳动上,劳动不好,思想绝对好不了,他们对重庆犯人的劳动,没有一个看得上眼,没有一个合乎标准,那怕我们每个人都很卖力。

那里的女队长骂起犯人来,妈天娘地口无遮拦,有时候又像在骂自己的儿女。有个姓王的男队长,据说原来是场部的领导,一次犯人开大会听报告,他一刀戳进一个年青男犯的臀部近两厘米深,只因为该男犯打瞌睡。

这个王队长找我谈过一次话,他着重指出我犯的是“严重的反革命罪”,家庭出身如此坏,社会关系很复杂,又有海外亲戚,我的思想改造一定要加强,否则,肯定没有前途等等。他的讲话使我意识到这个新地方,有新的法律,有新的尺码,我过去近九年改造的好表现已经一笔勾销,而今要“迈步从头越”了。我把这么多年积蓄的七十余元寄了六十七元给妈咪,剩的钱买了一个脸盆,四尺棉布,一斤棉花,打算做件厚棉背心安安心心在这里过四个冬。

队长暂时指定我下班后放小监里的人出来倒马桶。黄玉莲失去了她吵架的对手熊兴珍之后,安静多了,小监房又恢复了一贯的死寂。

一天,我放黄玉莲出来,她把马桶放在门口,不往厕所走,一只手指着我的脸蹦蹦跳跳地叫道︰“哎呀,齐家贞,你要倒霉了,你这个红毛犯人当不成了。今天开了会的,你的末日来到了。”她反复这样讲著,看起来像是在说疯话,可是我的心里明白,这位前额宽宽的大眼睛的女人,她和傻得出奇的熊兴珍正好相反,她是“乌龟有肉在肚子里头”。我领会到她是在暗示、提醒我注意,有人想整我。

那天下午出工前,王队长留下一批人开会,都是家庭出身好的,工人或者贫下中农,并且几乎是清一色的刑事犯—“破坏军婚罪”、“妓骗”、“偷窃罪”之类的。会就在小监门前坝子开的,大约黄玉莲听到他们叽叽喳喳的讲话,涉及到我,具体内容我不得而知。对此,我并不在乎,我不踩扁别人的秤砣不掐别人的葱,他们能拿我怎样?在省二监,我被队长们的“信任”奴役,拼命要带头表现好感谢报答他们,弄得自己非常辛苦被动,正如我前面形容的,车子驾上了高速公路,一时间出不来。现在,出口在即,我心安、解脱、轻松了。

有一天早上出工前,我请求队长允许我一个人回来得晚一点,因为头天收工时,我在蓄水池洗脚,不小心,一只塑料凉鞋掉了下去,今天准备带根竹竿把它捞起来。在这里,“五固定”的要求是大大地放松以至于几乎放弃了,因为没有必要,任何人如果想逃跑,靠你的双脚在走出这片连绵不断的丘陵之前,你已经饿死了。所以,队长爽快地答应了。

下班后我到头天劳动的地方,顺利地拣回了我金贵的凉鞋,心里挺高兴。因为比大家迟回来约二十分钟,我只好洗个脸先把晚饭吃了再说,臭身子留到学习后再洗算了,谁知我刚跨进房间拿毛巾,有人慌慌张张找到我:“快点,齐家贞,你们小组的人同杨菊芬打架了,你快点去劝开。”

我急急朝那里跑去,只见小组的戴伯兰和厨房的夏仁兰两个人一伙正同杨菊芬打架,三个人扭做一团,我叫他们放手,谁也不听我的,我只好尽量用手把她们分开,李队长赶到时,她们刚刚罢休。“这还了得,重庆来的犯人打群架,无法无天了。”李队长生气极了,马上把女犯集合起来在坝子上开会,四个人包括我这个劝架的在内全部站在台上。

“是怎么回事,大家说﹗”李队长问女犯们。当他弄清,先是戴伯兰同杨菊芬口角,发展到打架,夏仁兰跑来帮戴伯兰的忙之后,他说︰“岂有此理,两个人打一个人。杨菊芬下去﹗”李队长把杨菊芬放下去之后,台下右边传来一片吼声︰“齐家贞也打了的,是他们三个人打杨菊芬一个人。”我朝台下望去,奇怪他们怎么这样讲话。突然,左边的人群吼起来︰“齐家贞没有打人,她是劝架。”讲这话的主要是我们小组的人和一些省二监的老犯。右边的答道︰“打了的,打了的,齐家贞边跑边撩衣袖,就是准备参架。”左边的人反驳道︰“没有,没有,齐家贞从来不动手,从来不打人。”右边揭发道︰“讲这些话的人都是齐家贞的打手,贴心豆瓣,走狗。”左边的人反击︰“放屁,胡说八道﹗队长可以到省二监了解,看齐家贞打过人没得?”

两边的人像打乒乓球一样,击过来击过去,我站在台上像个观战者,眼睛跟过来跟过去,被眼前的景象吸引住了,觉得很新奇。我既没有料到有人会这样无缘无故地冤枉我,也没有想到有人会如此自觉自愿地为我主持公道。这时,右边一个声音很响的人叫道︰“齐家贞自私得很,她把钱寄回家去,好向公家伸手领东西。”我看了这个人一眼,她帮我想到了我不曾想到的事情——向公家伸手,我们打过照面,但从来没有搭过白,我连她的名字都不清楚。她不到三十岁,进来不久,据说是盗窃罪,十足的造反派举止。她和她周围的一帮人,大约想利用今天的打架搞成开我的批斗会。那天,王队长留下开会的人里就有她们。不料,对她提的事情,李队长答道︰“寄钱的事,齐家贞向我请示过,是我同意的。”“造反派”回答︰“好嘛,这件事不提了。但是,李队长,齐家贞一贯拉帮结派,她是打人的黑后台﹗”用的全是外面的文革术语。这话又引起左边的一阵哄叫。

早在开始时,李队长已经命令人拿了三根长绳子甩在我们面前,看来“大扎”的刑法已经作为处罚犯人的基本手段在全国各处推广。我既已从“奴役”中解放,心中十分坦然,望着几根绳子心想︰“也好,反铐也铐过,警车也坐过,体会一下‘大扎’的滋味,增长点见识也未必是坏事。“所以,面对那帮人的裁诬,我很不以为然。yibaochina.com首发

但是,事情突然发生了戏剧性的变化。

就业队的段淑贞急冲冲跑到台上来︰“李队长,你今天要是扎了齐家贞,你就真的是冤枉好人了,齐家贞从来不打人,我敢拿人格担保。”她说得慷慨激昂,吐字响亮有力,又补充道︰“我刚刚端一盆水回房间,听说李队长要扎齐家贞,我扑爬跟斗跑来当证人。”下面右边吼起来︰“李队长,不要相信她,她是齐家贞的小圈﹗”左边说:“小圈不小圈,她讲的是事实。”我朝段淑贞恨了一眼,无声地说了个“滚”,心想,要你当证人,授人以柄。

李队长有点莫衷一是了,正在此时,就业队一个哑巴冲上了台,她五十年代初坐牢,我去之前已经满刑,根本不认识她,只听老犯讲起过,这位两个脸蛋像猴子屁股红通通的哑巴,非常滑稽聪明,如果发现哪对男女有私情,她就把两个竖起的大拇指并拢表示“拜堂”(结婚),如果与某人交恶,她就用拳头连击另一个张开的手掌诅咒他“坐牢,坐牢,坐到死!”她在台上着急地指着我比划,意思是我没有打人,又指戴伯兰和夏仁兰,意思是她俩才打了的,再指她自己,意思是一切是她亲眼所见。哑巴表达的意思明白无误,李队长讲话了。他问我︰“齐家贞,你自己说,你到底打了人没有?”我非常镇静,本来一句话不打算讲,很想看看这场滑稽戏到底怎样演下去。既然问上了,我答道︰“实事求是地讲,我是劝架,确实没有打人。”李队长说︰“哪你总有感情倾向?”我回答︰“是的,我不喜欢杨菊芬。”李队长说︰“下去好生检查。”我下台了,不知道这件事情上有什么好生检查的,我明白,这句话也是李队长自己好下台,职业语言而已。

幸好,我没有体会到“大扎”的滋味,戴伯兰和夏仁兰扎在坝子上,唉哟连天地哀叫了几个小时,最后解开绳子时,一人流一滩屎在裤裆里。总不能为了体会杀头的滋味去挨刀吧﹗

后来,那堆右边的人很不甘心我没有被扎,议论说李队长偏心。李队长在会上指出“党的政策是区别对待,没有区别就没有政策。经过一段时间的观察,人家表现得好就得承认好。”李队长一眼望去就很有点文人的味道,是个有理可评的人,这事要是发生在颧骨高突,满口暴牙巴的王队长身上,那就应验了黄玉莲的话,我齐家贞就倒霉了,而且也要有流一滩屎在裤裆里的历史了。

改造得不好是个包袱,改造得好其实也是个包袱,现在,我已经把包袱放下了,心里非常自在,一自在就想唱歌,想唱我真正喜欢的歌。“东印农场”空旷的劳动场地给了我广阔的唱歌的自由,当然不是在大庭广众中放声高歌,而是自己唱给自己听,自我欣赏自我陶醉。

通常我们采茶是一个人占一垄茶林,谁先采完谁往后占新的。这种排列方法,人靠得很近,矮矮茶林,每个人的头部都露出来,彼此能看见,如果唱歌,也会被听到。

我分配每人占三垄,自己尽量安排到小沟小路的那边,这样,与小组的人拉开距离,我就有唱歌的舞台了。像烟鬼一支接一支抽连环烟,非常地享受,我不断地唱,一首歌接一首歌,非常地投入。我唱“小小的花儿快快长……”,我自己就是“把芬芳散到全世界”的小花儿;我唱《三套车》,我便是那个“唱着忧郁的歌”的“赶车人”;我唱《哎哟,妈妈》,我便是正在恋爱的俏皮姑娘;我唱《深深的海洋》,我就是被“不忠实的少年抛弃”的伤心的痴情女……,我把记忆中搜索得出的歌全唱出来,唱得唇干舌燥,唱得头昏眼花,好舒畅,好过瘾﹗每一次唱歌,我都会想起德国电影《骄傲的公主》里那个“半夜国”的鞋匠,他酷爱唱歌,可是昏庸的“半夜国”老国王禁止百姓唱歌,否则坐牢。幸好鞋匠住在与“和平国”相邻的边界上,“和平国”年青有为的国王鼓励老百姓唱歌,所以,当他歌瘾发作的时候,他就放下手上的活路,跑到“和平国”那一边发疯地唱,发疯地跳,唱够跳够之后再回到“半夜国”自己的家里,我觉得现在我就是那个鞋匠。

我们住在山上,山外有山,山连着山,根本无法自己认路,无法按照队长讲的位置或者山名去到指定的地方采茶。起初,队长带我们去,后来,懒得顶着烈日爬山,要我们自己去找。无论队长自认为讲得有多么清楚,什么“半边坡”、“牛滚凼”、“马鞍山”、“新厂”等等,也无论我们自以为已经完全听懂了,左转右拐这里插进去那里穿出来等等,一走出门,这山那山看起来一模一样,心里一片迷糊,不走错路那是绝对的奇迹。没有时间在山里转悠,再转也是枉然,只好学叫化子“走到哪里黑,就在哪里歇”,就地采摘,结果是该采的茶长老了还没有碰,尚未长到恰到好处的我们提前断尖。不知是哪位队长的主意,派我带着纸笔画板去画山,今天画这片,明天画那片,回来后交给队长标上山名(如果有的话),山名起坐标的作用,多少可以帮助初来乍到的重庆女犯认路上工。我过去的美术还可以,静物写生得的分数不低,这个任务我胜任愉快。一连数日我戴个极大的斗笠出去画图,一来遮挡烈日,二来躲避骤雨。聚精会神地观察了每座山之后,我欣喜地发现,原来每座山的形态、走势和位置都有它个别的特征,它们并不相同,我尽力把特征勾画出来。

一天,暴雨骤至,为了保护辛苦劳动的成果不被淋湿,我赶紧躲进了一个废置的守茶棚。过去有人偷茶,茶山到处设有草舍,晚上派人守夜,我躲在最里面,朝门口望去,一片大雨濛濛,什么也看不见,一时间感到自己被整个世界抛弃,心里十分害怕。进来不到两分钟,一件令我更害怕的事情发生了,有个年轻壮实的男犯熊一样慌慌张张地冲进来,也来这里躲雨,看见里面早有一个人,他就只在门口蹲著。我吓得要死,要是这个农民模样的男犯对我起歹念,我哪里反抗得赢,又根本无法求救,那么,黄玉莲又说准了,齐家贞的末日来到了。我一动不动,用眼睛悄悄盯着他,心里一点想不出对付意外事件的办法。这个男的在那里也一动不动,好像他更加害怕我,雨稍稍小了一点,他便连滚带爬地跑了。呵,我相信我的祖母,我离开看守所前站在我头前的祖母,她在冥冥中保护着我。

有时,队长也叫我修理缝纫机,帮劳改队生活组修,也帮队长私人修,这类工作不用翻山越岭,也不讲定额,靠一点手上技术,当然轻松很多,那怕只是偶尔一两天,实际上是喘口气,对于每天下班衣裤湿透感到极度劳累的我不无好处。

八月二十四日清晨,犯人们已经集合好,队长点名后便依次出工。我站在队里,夹着画板,按照头晚队长的布置去远一点的地方画山,我觉得队长们对重庆女犯的态度客气一点了,他们大约感到这批人体力窝囊,但脑子管用。那天是王队长点名,点过我的后,正要跟随前面的人往外走。队长说︰“齐家贞留下来。”我想,肯定是要我修缝纫机。等到所有犯人走了,王队长叫我回寝室。

寝室门口站着王队长的老婆余队长,她是一位非常善良的妇女,面貌姣好,说话温和,与她的丈夫是两个极端。她说︰“齐家贞,把你的铺盖收拾起,我等下再来。”说完便走了。我被弄得莫名其妙,心里一阵怨愤,刚来两个月多一点点,辛辛苦苦把坝子填平扩大,劳动、生活刚才适应,地皮还没有踩热,又要把我开拔到哪里去,而且只有我一个人。

戴伯兰溜了过来,她牙齿痛医生开了假条轻劳动,帮厨房理菜。她问我︰“齐家贞,你是不是有余罪没有坦白?”我没好气地回答︰“胡扯,我多的都交待了。”她马上断定︰“那,肯定是提前释放你。”我反驳︰“想得个美,还有四年零一个月的刑期,就这样把我放了?说得轻巧。”她说︰“好,好,好,你不相信,咱们等著瞧。”最后这句话,她用的普通话,十句四川话里夹一句普通话,这是她讲话的特色。我懒得费神同她争论,反正我不相信。我怀着满腔的不情愿开始整理九年来积蓄的破烂,照旧把所有杂物,芽菜肉馅似地包裹在铺盖皮里。我双手握著一双洗干净的劳改布鞋犹豫着,鞋底前后掌穿了两个洞不舍得扔,本打算补一下再穿,一直没有时间,考虑到新地方可能比这里还艰苦,决定所有破布烂片一件不丢,一律带走。

余队长刚才让人拿了两根绳子给我,现在她自己提了根扁担来了。见我把行李弄成散垮垮一个大包,她嗔怪道︰“还是学生出身,怎么连铺盖卷都扎不好?打成两个,挑起走多方便。”我为自己的蠢笨感到不好意思,解释道︰“我是想背。”“背?重庆来的人背得起几两?”她迅速地从我的铺盖卷里抽出一条床单,把所有东西一分为二,手脚麻利地打好两个紧紧卷卷的行李包。我不无遗憾地把没有画完的画交给余队长,按照她的指示把小组的学习记录和替王大芹保管的七块多钱交给戴伯兰,忘记最后看一眼我们住的黑“烘箱”,也没有向戴伯兰伤心地说一声再见,并且请她把我的“再见”转达给晚上收工回来的、与我一起生活了这么多年的女犯们。

就这样,我像在梦游,挑着行李到了坝子上,那里停著两部吉普车,余队长叫我把行李放在车旁,先到队部去。

我沿着通向队部的石级往上登,心里沉沉的,实在想不出他们有什么必要把我一个人弄走。跨进队部,我吃了一惊,他们来干什么?

三位重庆来的干部坐在那里,一位是王连辉,一位好像姓何,还有一位我不知道姓名,都是省二监管教股的。王干事讲话了,按照常规,他问我在垫江两个多月,改造怎样。我当他们专程来听我的思想汇报,于是不厌其烦地讲开了︰改造开倒车,对前途悲观,当一天和尚撞一天钟,学习了毛主席著作《敦促杜聿铭投降书》,毛主席说︰“放下武器,停止抵抗,才是唯一出路。如果你们还想打一下,那就再打,总归你们是要被解决的。”我说我认识到我的改造没有回头路可走,最近稍有起色等等,发现他们并无太大兴趣听我噜苏,我快快打住了。

王干事向我宣布,基于我改造的表现,政府决定提前释放我,并且特别强调释放后不戴反革命份子帽子,恢复公民权,现在接我回重庆。

老天爷爷啊,你天眼大开了呀!

提前释放已是不易,不戴帽子绝无仅有,回重庆难如登天,这三条一条比一条困难,一条比一条精彩。省二监两千多名犯人,有几个得到提前释放?反革命帽子,哪个人不在它面前发抖,这顶无形的帽子比有限的刑期还要捉弄人,“改造好了揭帽”,这条弹簧似伸缩无定的标准使戴帽人终生受困,一辈子坐牢,被释放的反革命份子赠送帽子一顶,几乎无一幸免。而且哪里黄土不埋人,把人从农村垫江提回城市重庆,这简直是江水倒流。我真的是连中三元,一步登天了。

老天爷爷啊,我还能盼望更好的事情吗?

吉普车开到大竹,四川省第三监狱在这里,此地才是真正的电影里看到的那种监狱,监房同关老虎的铁笼子一样,犯人在笼子里一举手一投足,外面洞若观火,这里关的全部是死缓无期重刑犯。

我一个人在一个铁笼子里过了一夜,通霄未眠,不仅因为九年集体睡觉惯了,一个人睡觉我忐忑不安心神不宁,还因为我仍然不能相信这已经发生的一切是真的,担心是在做梦。我用手掐自己,觉得痛;天亮了,我看见一个男犯打猴拳窜到我的铁栅前,突然发现有个女的坐在床边,赶紧缩了回去;我听见起了床的犯人们在外面什么地方洗脸漱口,人多水响,像在打水仗。我能感觉,能看见,能听到,我还是半信半疑。

第二天上午,吉普车多了一个乘客,从三监里提出来一个年青男犯,我以为他也是提前释放,忍不住想同他攀谈几句,可是他一副刀斧不入拒人于千里之外的态度,我意识到他是减刑,还要坐不少年的监狱。

下午,汽车向重庆进发,我在车里朝外张望目不转晴,又看到了外面的世界。拥挤的街道,熙攘的人群,繁忙的车辆,嘈杂的集市,我像个乡巴佬,桩桩事都新鲜。那些穿的确良的女孩子,特别引起我的注意,衣服平展无皱,两片形状挺括的小方领像骄傲的花托,托住年青的脸,好看极了。那天,我九年来第一次进餐馆,而且进了三次,干部们吃一桌,我和那个男犯同两个司机吃一桌,估计他俩是满刑就业员,吃得令人难以置信的快,放下碗就跑出去了,可能是同犯人吃一桌的待遇他们难以接受。

晚上,回到省二监,感觉正如《南征北战》电影里的名句︰“又喝到家乡的水啦﹗”我担着行李,一位女队长带着我向三队走去。从过路的坡上往下看,就业队灯火通明,正忙着开方凌、陈玉峰的批斗会。