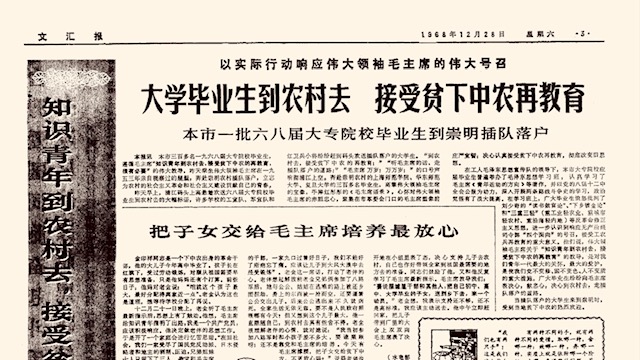

1968年11月中共中央、国务院发出通知,决定当年全国大专院校、中专技校毕业生开始分配,基本方向是与工农兵相结合,面向农村、边疆、工矿、基层当普通劳动者。我们1963年入学的全班同学在校五年后应届毕业,总算没有被文化革命拖延。比我们早一年即在1962年入学的1967届同学,则推迟一年毕业,与我们1968届一起在年底离开学校。我班二十九名同学“一颗红心,四个面向”,大多数奔赴外地,包括家在上海的施天权、陈桂兰、陈龙秀、童兵(童宝根)及李良荣。近一点的去安徽江西,远一点的到内蒙新疆。七名同学留上海,我是其中之一,不过都没有像以往那样进入新闻单位。文化革命中报社通讯社电台电视台都由工农兵“掺沙子”,新闻系科班出身的与新闻单位无缘。留上海的同学中,老家山东的齐允海及家在上海的钟修身,直接进入长宁区中学任教,一人到省吾中学,一人进东海中学。其余五名王胜利、沈全梅、王锦园、程晖(程复兴)与我,不知何去何从。12月21日传来领袖号令:“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要。要说服城里干部和其他人,把自己初中、高中、大学毕业的子女,送到乡下去,来一个动员。各地农村的同志应当欢迎他们去。”——最新指示为我们指明了去向。

乡村西洋乐队的迎宾曲

1968年12月27日,在这个特别的节庆日子里,来自复旦大学、华东师范大学、上海师范学院三百余名应届毕业生,在彩旗飘扬的十六铺码头登上驻沪海军“黄河号”登陆舰,开赴位于长江口的崇明岛,受到隆重欢迎。欢迎队伍中除了敲锣打鼓的民族乐队外,竟然还有几支铜管军乐队,乐手中小号、大号、长号、圆号、大小军鼓一应俱全,令人大开眼界。这种崇明特有的乡村西洋乐队让我们对岛国文化有了新的认识。原先只知道崇明地理位置特殊,四面环水,交通不便,信息闭塞,民风简朴,是上海郊县中的落后者;后来慢慢感受到这个中国第三大岛的另一面:它地处长江口,面向大海,对外来文化持包容接纳态度。崇明民间历代出现不少文人雅士和外来侨民,西洋乐器在岛上得以引进和普及,铜管乐队成了与岛民生活紧密相连的传统习俗。每逢节日、庙会、婚礼、生日喜庆,新兵入伍欢送或家庭宗亲祭祀等重要活动,既保留本土吹打乐“敲十番”,又推崇洋气十足的铜管乐队。崇明作为上海郊县的“铜管之乡”,那时颇具规模的大乐队全岛就有十几个。乐队成员平时下地干农活,有生意搞活动时聚集一起。演奏曲目从“解放区的天”、“社会主义好”到“大海航行靠舵手”和文革语录歌。

崇明人在非常时期以开放态度接收了来自上海市区的几百名最高学历的“知识青年”。其中复旦大学数学系,物理系,化学系,哲学系、中文系,新闻系的几十名同学落户在以三江口小镇为首府的江口人民公社,直至1970年7月离开,当了一年半农民。严格说来我们不是农民,而是拿固定工资,享受公费医疗待遇,国定节假日也有休息的事业单位职员。每个月五号,我们前往公社领取由市里转来的四十三元五角工资,由于地区差别,比市区月工资少了五元。那时我们的编制已经归属市教育局,但开始我们并不知情,只知道是下乡锻炼,不知道待到哪年哪月。有公社干部曾经私下告诉我,看着我们的工资单,就知道这些人在农村呆不长久。放眼中国大地,崇明插队落户的几百号人,在一千七百万知识青年上山下乡的洪流中,不过是一片小小的浪花;在文化革命无奇不有的百草园里,又可谓奇葩一朵。

我的房东朱妈妈

上级要求我们与农民同吃同住同劳动,对于在大学期间经历过两次农村四清的新闻系同学来说,“三同”不在话下。在我眼里,崇明县江口公社与我们以往生活过的宝山县罗店公社,上海县龙华公社差不多。新闻系的王锦园、王胜利与数学系的李新洲、蒋学沛、陈纪修、陆永根,吴正明同学混合落户在第八大队;沈全梅、程晖及我与物理系的沈维滇、厉家峻、王南虎(外号王老虎)、杨美贤、郑邑、李亚平(改名徐亚平)、徐兆祥、徐绍顺同学混合落户在第四大队。四大队和八大队南北相邻。我与物理系的徐亚平被分配到四大队一小队,落户在不同的房东家。

我们所在的生产队主要是“朱”、“黄”两姓。我的房东伯伯朱金元,忠厚木讷,不善言语,内外家事公务均由房东妈妈全权管理。落户同学每月交纳十元五角搭伙费加上粮票油票给房东。就当时上海郊区农村家庭来说,每个月有一些现金及票证收入,对日常生活不无小补。按规定插队人员每个月可以回上海休息三、四天,房东妈妈客气地要退回这几天的饭菜金,我当然不会接受。月初缴粮油票伙食费的那天,妈妈通常会改善伙食。房东儿子朱纪达在公社当办事员,住在镇上,有时回家吃饭,妈妈就会加菜,我也顺便沾光。我最喜欢她做的“肉包子”,就是油豆腐塞菜肉,虽然蔬菜成分多于肉糜,但真的好吃。房东经济条件还算不错,每个星期总有些荤腥。对我来说最不习惯的是玉米饭。崇明农家每年口粮中粗细粮份额按比例配给,所以煮饭时总要在白米上面敷上一层粗玉米粉。白米饭好吃,金黄色的玉米粉好看却难以下咽。每次到锅里添第二碗饭时,我总是把白米饭压在碗底,上面再盖一层玉米粉,全部盛白米饭心中说不过去,房东妈妈对于我的小动作心知肚明。倘若第一碗饭是房东妈妈先盛好的,白米饭就多,对此我心存感激。

崇明一般农户的住房后面是一口池塘,当地人称“宅沟”,若有客人来,主人一般会在宅沟抓鱼待客。宅沟后面通常是一片竹林。记得那年春雨后,后门水缸边上竟然冒出了好几支新笋。房东妈妈做的竹笋炒盐鸡(崇明人称咸菜为“盐鸡”),那个鲜味,令我久久难忘。

徐亚平的房东是副队长的弟弟,穷得难以言表。儿子与女儿读小学,还有一个怀抱的婴儿,大概违反了计划生育政策受罚,家中劳力又不够,日子不太好过。年终生产队公布分红账目的时候,大部分人家或多或少有点收入,他家竟然还倒欠生产队两元八角,听着会计公布的数字,我觉得不可思议。从阶级斗争理论上说,落户人家一定是雇农、贫农、下中农,大学毕业生来到农村就是吃苦改造的,所以落户人家总是越穷越好。至于为什么“新中国”成立几十年后贫下中农还是那么穷苦,那是另外一个不能讨论的问题。徐亚平同学几次偷偷跟我说他吃不饱,干活的力气都没有了。我如实报告给队长朱小汉,好心的队长与副队长商量后请示大队,更换房东。睡觉地方不变,一日三餐换到新房东家吃。新房东是老房东的哥哥,生产队副队长,客气大方;女儿在上海做工,每月回乡一次,生活条件在队里属于上乘。

同在四大队的新闻系女同学沈全梅一人在第七生产队,孤苦伶仃,一天听到有人高唱样板戏,才发现自己与隔壁生产队物理系的徐兆祥、徐绍顺为邻;物理系郑邑在第六生产队;王南虎在第五生产队。物理系女同学杨美贤在四大队最南边的第十生产队,程晖与其同队。在八大队,新闻系王锦园与数学系吴正明在第四生产队,吴正明家在奉贤,崇明生活结束就返回老家。新闻系女同学王胜利只身在八大队第九生产队,数学系的李新州与杨汝炳在十一生产队,汝炳对原本不是同一个系,又不在同一生产队的女同学王胜利长期体贴照顾,患难时代同甘共苦,同学友谊日久成情,最后结成良缘。在八大队的数学系陆永根同学,后来娶了房东的女儿,彻底融入了农民阶级队伍。

农闲季节或逢雨天没有农活,同学间你来我往串门子。这种插队落户形式造就了自由散漫的小农习气,上面规定每星期的休息日可以加在一起,于是一个月回上海休假三至四天,有人赖在上海多待几天也没有人来管你。那时连接崇明与市区的有两条航线,一条从吴淞口到崇明中部的堡镇,一条从十六铺抵崇明北部的南门港。我们一般乘坐往返南门港的渡轮。在每个月的来来回回中我常思不解的是,领袖早就指出教育农民是“严重的问题”,对青年知识分子再教育的重任为什么交付给本身需要接受社会主义教育的农民,而不是由最先进的社会力量工人无产阶级承担。