在漫长的历史上发生过无数的佳话逸事,有一段关系是如此的不同寻常:那就是钢琴家克拉拉·舒曼和作曲家约翰内斯·勃拉姆斯的爱情故事,他们彼此欣赏,彼此尊重,彼此守望,却从未越矩。

生命的美丽,一半倚赖于它的复杂性——其深度与尺度都无法被削薄、压缩,并一一归类。没有别的事物的复杂性比生命更强烈、更丰盈。我们试图给不同的交往强加上多样的标签,而那些存在于人际关系情感宇宙中的细微差别则是最为极致和宝贵的。所谓柏拉图式的交往也许难以归类,但是,当一段关系发展为爱情的时候,当两个人开始不再在意该如何称呼对方而是彼此的意义的时候,这段关系中的复杂性,既可以变成具有摧毁性尖锐的乐章,也可以成为超然美妙的交响。

一只手的长握

一汪停泊在那人眼神里的凝睨

如何叫一颗心仓皇失所

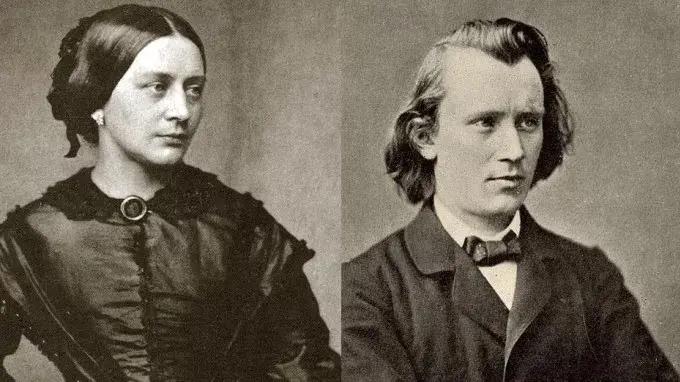

Clara Schumann and Johannes Brahms,1853

恰如蕾切尔·卡森(Rachel Carson)与朵洛西·弗里曼(Dorothy Freeman)的友谊、纪伯伦(Kahlil Gibran)与玛丽·哈斯克尔(Mary Haskell)的爱情,这些缠连的复杂性所生发出的珍贵的乐音,持续不断地令我着迷着。而在万千逸事佳话中,有一段关系是如此的不同寻常:钢琴家克拉拉·舒曼(Clara Schumann,1819.09.13–1896.05.20)和作曲家约翰内斯·勃拉姆斯(Johannes Brahms,1833.05.07-1897.04.03)。

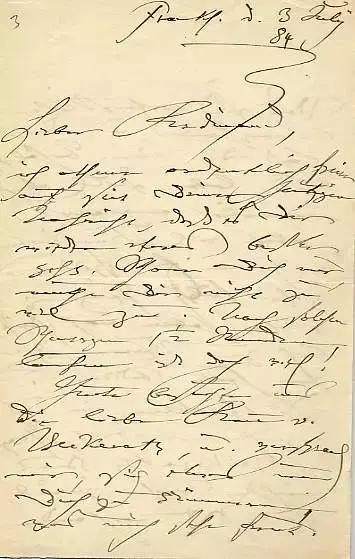

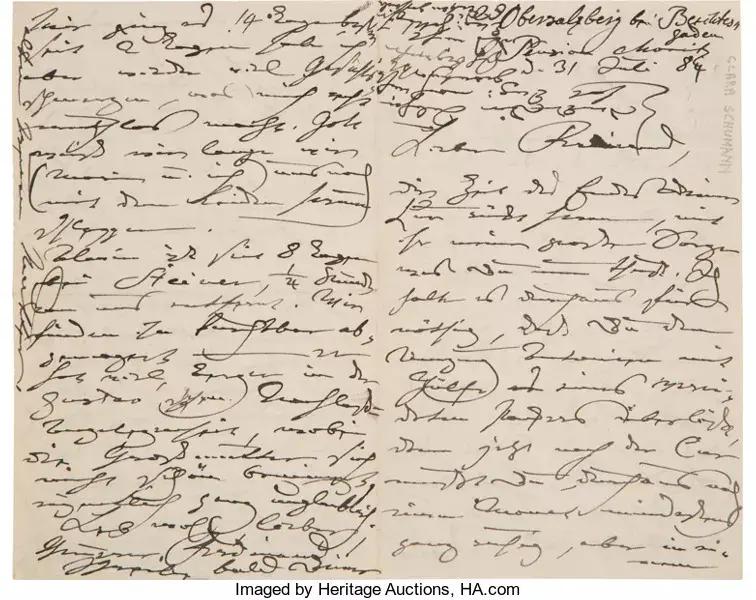

舒曼的签名

他们在1853年相识,当时,克拉拉的丈夫——著名作曲家罗伯特·舒曼(Robert Schumann)——被勃拉姆斯的音乐才华所震撼并收他为徒。在写给勃拉姆斯的父亲的一封信中,舒曼将其唤作“缪斯的宠儿”。随后,他给当时领先的音乐期刊写了一篇激情洋溢的文章,称赞这位年轻人创造性的聪明才智,并且预言他即将成名。对此,勃拉姆斯十分感激,并写信给他的“尊师”:“我实在太开心了,以至于我不知应该如何表达我的感激之情。但愿我的作品能够尽快证明,您的爱和善良是如何勉励和启迪我的。”他希望舒曼对他的才能的信心能够永恒不灭。

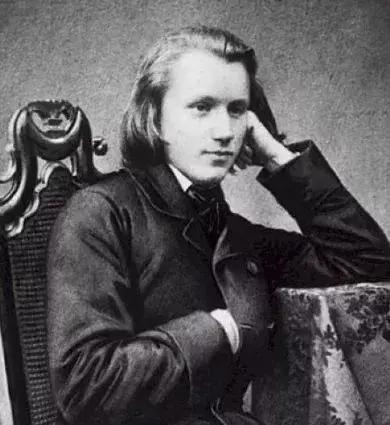

20岁的勃拉姆斯,这一年他遇见了舒曼

然而,在舒曼遇见勃拉姆斯并给予他慷慨赞助的四个月后,舒曼就患上了神经崩溃。2月27日,舒曼爬上了一座桥,跳进了莱茵河。他被人拖上岸救起,随即住进了一家私人精神病院,在那里,他度过了生命中被幻听等心理疾病所折磨的最后两年。但是,他依旧对勃拉姆斯牵肠挂肚,以至于当克拉拉将年轻作曲家的肖像送给舒曼后,舒曼写信告诉勃拉姆斯,他把它“放在了他房间的镜子下面”,仿佛在看着这位年轻的学生时,自己也仍像从前那样富有活力。

舒曼喜欢把“克拉拉”写进自己的曲子里,这是《彩色叶子》里的克拉拉主题段

"Clara" Theme

舒曼至死都没有逃脱精神疾病的折磨,1856年7月29日,他在一家病院去世,留下克拉拉独自抚养他们的三个儿子和四个女儿。克拉拉,不仅是一位单身母亲,还是一位勤奋的艺术家,以自己的音乐才能,在孩子们的学生时代给予他们孜孜不倦的教导。

勃拉姆斯

在舒曼生病治疗期间,克拉拉开始直接与勃拉姆斯通信。他很快就成为了她最至亲至爱的朋友。恐于过度刺激舒曼日益疲惫的神经系统,疗养院的医生禁止克拉拉前来探视,因此勃拉姆斯充当了她与丈夫之间交流的使者。在舒曼死后的最黑暗的那段时间里,他成为了克拉拉唯一的阳光,他们之间的友谊也更近了一步。克拉拉后来给她的孩子们写信道:

“你们几乎不认识你们亲爱的父亲,你们太年轻了,还无法感受到这种深刻的悲痛,因此在那些糟糕的岁月里,你们几乎没有给我带来任何安慰。实际上,你们能够给我以希望,但这些希望并不足以支撑我渡过这般痛苦。于是约翰内斯·勃拉姆斯出现了。他像真正的朋友那样,分担我的悲伤,拯救我惧于破碎的心灵,激励我的思想,在任何时刻、任何情况下鼓舞着我的精神;总之,他是我最完全意义上的挚友。”

确实,他们之间有着无法限制和分类的感情,模糊了亲情和爱情、朋友和恋人的界限,有着丰富而闪光的特质,而不像两块被边境线明显分隔的领土。

Clara and Robert Schumann

一个半世纪之后,普利策获奖诗人丽泽·穆勒(Lisel Mueller)在她的诗集《一起活着》(Alive Together)中写了一首优美的诗,献给这段难忘和难以定义的关系:

浪漫曲

——约翰内斯·勃拉姆斯和克拉拉·舒曼

现代的传记家担心着

“到什么程度了”,他们之间那温柔的友谊。

他们猜不出那话的意义,

当他告诉她,他是一刻不停地想着她

他的守护天使,他亲爱的友伴。

现代的传记家问着那

粗鲁,不相关的问题,

属于我们这年代的,好像

两个身体的相互纠结

是衡量爱情的尺度,

忘了爱神是如何轻柔地行走

在那十九世纪,

一只手的长握,一汪停泊在那人眼神里的凝睨,

如何叫一颗心仓皇失所,

而那言辞里深藏的皱褶

不为我们平民化的语言所知的,

能叫芳香的空气战抖,闪动着热的

各种可能。每当我聆听那间奏曲,凄怆

却盛放着温柔,

我想象他们两人

坐在花园里

在迟开的玫瑰花

与暗暗流动的叶影里,

让风景替他们发言,

不留给我们任何可以窃听的私语。

(苏友贞译)

现已绝版的1973年版《克拉拉·舒曼和约翰内斯·布拉姆斯》收集了他们幸存的信件,从字里行间,我们的确听到了许多来自勃拉姆斯的单箭头的温情。

在刚开始通信的时候,勃拉姆斯将克拉拉·舒曼称为“尊贵的女士”,也许是因为他觉得他更像是一位恩人,而不是一个爱的对象。但是,隐藏在这种感激与钦佩之情下方,一种对他的“守护天使”的缓慢燃烧着的痴情很快俘获了他的心。1854年8月,21岁的勃拉姆斯在欧洲巡演期间35岁的克拉拉写道:

“我不应当独自享受这次旅行。我原想这些城市能够使我感到愉悦,但它们却看起来如此冰冷、无趣、毫无生机。”

“我将回家,边听音乐边看书,直到你出现,那么我就可以和你一起做这些事了。如果你真的想让我开心起来,那就往杜塞尔多夫寄一封信吧……如果那些在过去的几天里霸占我的强烈的渴盼对我的演奏或者别的方面有半点儿积极作用的话,我就马上诅咒人类。”

舒曼

五天之后,就像阿道司·赫胥黎曾经的断言“静默之外,差可表达不可言传之意的就是音乐”一样,勃拉姆斯写道:

“我将很乐意只通过音乐的方式给你写信,但是我今天想说的话,是音乐所不能传达的。”

但是,他的奉献并不是占有性的,他将克拉拉的幸福作为他献身的最高目标——这种幸福曾被她在丈夫精神失常时的忧虑磨得黯淡了。为了缓解她难以排解的焦虑,勃拉姆斯自己去病院看望舒曼,并且尽他所能地反馈回去:

“他看起来友善而阳光,一如既往地,把手移到嘴边,抽着一截短短的烟。”

他甚至能在病院这种严冷而郁阴的地方注入浪漫的氛围:

“舒曼先生背过身去看花,然后朝着花园那美丽的景致走去。我看见他,隐去在由夕阳做成的炫目光晕之中了。”

在这些早期的信件中,几乎存在着一种神圣化——勃拉姆斯似乎不仅仅是喜欢克拉拉,而是认为舒曼作为一个个体,他身上体现了人类最崇高的精神品质。

“在我认识你之前,我甚至觉得,像你这样的人和你们这样的婚姻只存在于最稀有的人群之中。”

“世间的人类……不值得你们两位,罗伯特和克拉拉,生存在这个地球上,每当我想到他们崇拜你们——两个拥有如此完全的诗意的天性的人——时的目光,就会感到振奋。我几乎希望这个世界能够将你们遗忘,那样,对于人民来说,你们就能够拥有更完满的神圣。”

那年11月,克拉拉自己坚持要求勃拉姆斯以“你”(thou)来称呼她——代表了亲密友谊的第二人称单数。次年三月,勃拉姆斯不仅开始直接唤她“克拉拉”,而且在信的开头写“我挚爱的克拉拉”,然后,到了六月,简缩为“我的克拉拉”。

在一封1855年8月的信中,勃拉姆斯给他的克拉拉写道:

“克拉拉,我亲爱的克拉拉……我在对你的爱中,体会到了至上的幸福和安宁。每一刻,我都比上一刻更想念你,在这种渴望之中,最多的是欣悦的心情。就是这样。即使我对这种感情已经了然,但是我从未感受过此时这样的温暖。”

“克拉拉,我亲爱的克拉拉……我在对你的爱中,体会到了至上的幸福和安宁。每一刻,我都比上一刻更想念你,在这种渴望之中,最多的是欣悦的心情。就是这样。即使我对这种感情已经了然,但是我从未感受过此时这样的温暖。”

接下来的五月,这种温暖已经变为了炽热:

“我亲爱的克拉拉,

我希望我能像我爱你那样温柔地将信写出,将一切美好的事物向你倾诉。对我而言,你是如此的珍贵,我的语言所不能表达的珍贵。我乐意花费一整天的时间同你通话,无限极地向你致意。”

四个月前,罗伯特·舒曼病逝于精神病院。尽管克拉拉在他病情恶化时就已经做好失去他的准备,但是舒曼的死还是令每个人都猝不及防。勃拉姆斯深情的付出成了她唯一的安慰。她全身心地投入到推广她丈夫作品的过程中,一个独自抚养七个孩子的母亲,疲惫地辗转于欧洲各地。但她和舒曼一样,被勃拉姆斯的天才所俘获——她私下称赞和鼓励他创作,公开表扬、推荐他的作品。这种在艺术上相互钦佩的关系成为了他们复杂的爱的核心。

在1858年7月的一封信中,在再次向勃拉姆斯的工作提出强烈的建议之后,克拉拉提出抗议,称她这些富有洞见的建议并没有被对他“盲目的热情”所影响,她温柔地写道:

“我常常被你的天赋所吸引,你似乎永远是一个被天堂赐予了最美好的礼物的人,因你身上闪耀的品德,我爱你并尊重你——所有的话都是发自肺腑的真切,亲爱的约翰内斯。所以,不要试图用你那冷酷的哲思来杀死我心中这一切——这是不可能的。

…

我一直觉得,我是多么幸运,能够成为你的知心好友,一个了解你作为音乐家和男人的价值的好友。”

“我常常被你的天赋所吸引,你似乎永远是一个被天堂赐予了最美好的礼物的人,因你身上闪耀的品德,我爱你并尊重你——所有的话都是发自肺腑的真切,亲爱的约翰内斯。所以,不要试图用你那冷酷的哲思来杀死我心中这一切——这是不可能的。

…

我一直觉得,我是多么幸运,能够成为你的知心好友,一个了解你作为音乐家和男人的价值的好友。”

的确,起先勃拉姆斯单方面的迷恋和崇拜已经深化为一种双向的深厚情感。在一封长信末尾,克拉拉补充道:

“我在等另一封信,我的约翰内斯。只要我能像你一样找到那甜蜜的渴望。但是,它只会给我带来痛苦,令我的心被无法形容的悲伤填满。向你告别!请时刻挂念你的克拉拉。

你要尽你所能地经常给我写信。一个人在疗伤的时候需要保持愉快,而这份快乐倘若不是来自于你,那我还能从哪里得到呢?”

老年勃拉姆斯

在1861年的一封信中,克拉拉谈到了他们这份关系中的另一个重要的因素——他们对艺术的共同的真诚的爱:

“当我无法全心投入演奏中时,你无法想象我有多难过。对我来说,这不仅是对我自己的伤害,也是对艺术的亵渎。

我一直不停地说话,好像你一直耐心地坐在我的旁边倾听似的。如果是这样该多好啊!噢,一定要经常写信给我,我亲爱的朋友!你知道这样来表达你的爱是多么有效,尤其当你发自内心地写信的时刻。向你致以最亲切的问候,你亲爱的克拉拉。”

“当我无法全心投入演奏中时,你无法想象我有多难过。对我来说,这不仅是对我自己的伤害,也是对艺术的亵渎。

我一直不停地说话,好像你一直耐心地坐在我的旁边倾听似的。如果是这样该多好啊!噢,一定要经常写信给我,我亲爱的朋友!你知道这样来表达你的爱是多么有效,尤其当你发自内心地写信的时刻。向你致以最亲切的问候,你亲爱的克拉拉。”

这份真情并没有随着时间的流逝而逐渐瓦解,而是随着年月的推移愈发深刻。1872年春天,复活节的星期一,他们相遇将近二十年后,勃拉姆斯写道:

“我亲爱的克拉拉,

我一直喜欢单独庆祝节日,可能在我房间里会有零星几个至亲,但我一直钟爱一个人,非常安静地呆着——难道是因为我的朋友都死去了或离我而去了吗?对我而言,记住别人盛大的爱意是作为人类的特长。毕竟,我毕竟还依赖外部世界过活——那些生活中的喧嚣。我不会在这嘈杂中混入我的笑声,也不会参与谎言的纷繁——但是似乎,一个人似乎会把自己最好的那面封存起来,让另一面去追求梦想。

你是多么幸运啊,或者,我应该说,你是多么美丽,多么善良,多幺正确啊!我的意思是,你守护着你的心,仿佛它是一样有灵的个体;而我们时刻都在隐藏自己的本心。你温柔地注视一切,总是带着美丽的静谧,好像你在注视着自己;然后同样平和地,给予它们应得的回馈。这些听起来都很傻,我也有些词不达意;即使把你比作百合和天使会更蠢,我也要这样赞颂你那美好的天性。”

正是凭借了这种爱意的甜蜜,克拉拉见证了勃拉姆斯日益增长的名声。1874年春天,就在巴伐利亚国王路德维希二世授予勃拉姆斯著名的马克西米利安科学与艺术勋章不久后,她写道:

“刚刚收到你的来信,所以我可以立即回信。这份快乐也许刚好可以弥补你创作时的痛苦。更令我高兴的是,你坦率地承认了这种认可给你带来的快乐。不会是别的东西;一个艺术家的心必定会为此感到温暖。而我也必须说,能够见证你的成名,是我剩余的生命中最高兴的经历。

现在请牺牲一点点时间,在庆典结束后给我写几句话。想想那个把全部精力都灌注在你身上的孤独的老朋友,对她来说,在你身上发生的每一笔好运,都能增加她的快活。你的老克拉拉。”

克拉拉·舒曼享年76岁,在她去世后的11个月,勃拉姆斯也去了天堂。

唐代诗人张籍的一首诗《节妇吟》这样写道:

君知妾有夫,赠妾双明珠。感君缠绵意,系在红罗襦。妾家高楼连苑起,良人执戟明光里,知君用心如日月,事夫誓拟同生死,还君明珠双泪垂,恨不相逢未嫁时。

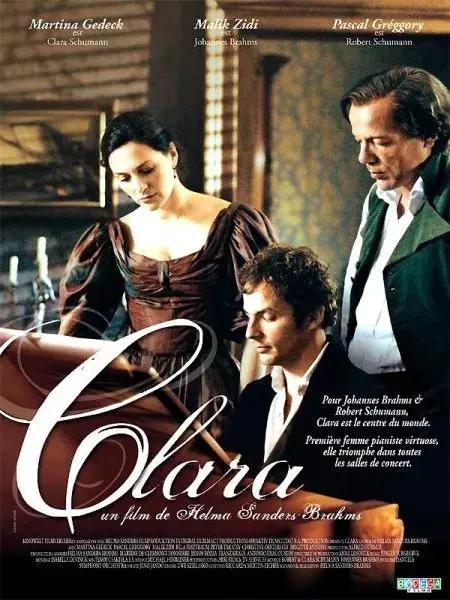

电影《亲爱的克拉拉》海报