题图作者:一颗柠檬哈哈

幸福的童年大抵是相似的,不幸的童年也各有各的不幸。

幸运的人童年治愈一生,以作家为例,陀思妥耶夫斯基童年对保护自己的农奴马列伊的回忆化作他对俄国民众与土地的深沉情感;在离乱中,金宇澄、米沃什的祖母都以自己的方式呵护孙儿,直到成年后米沃什在艰难时日中依然以回忆童年来自我安慰。

而有人却要用一生治愈童年。卡夫卡、塔可夫斯基时时生活在父亲的阴影之下,被权威压迫和种种不安全感也通过他们的作品被传达了出来;约翰生每次聚会都被迫要在客人们面前才艺表演;贾米森、雪莱则在学校中受到霸凌……今天,就让我们来看一看这些作家、导演们的童年吧。

作家们的童年阴影,你经历过几种?

1.童年治愈一生组

·陀思妥耶夫斯基

当陀思妥耶夫斯基进屋躺在囚犯睡觉的铺板上时,就像为了寻求慰藉常做的那样,他开始回忆过去。他突然想起九岁那年去乡下过暑假,他愉快地在自家庄园的小树林里探险。关于小树林的一段话非常独特,充满感情,值得在此引述作为他在其他地方极少流露的某种情感的证据:“我平生没有像喜欢这片小树林那样喜欢过别的东西,我喜欢树林里的蘑菇和野果,昆虫和小鸟,还有刺猬和松鼠;我特别喜欢腐烂树叶潮湿的气味。”母亲曾经警告他说附近有狼,果然,他在林间探险时突然清楚地听到有人大喊看见了狼(不过,后来证明这是幻听)。小男孩儿被吓坏了,他跑向在不远的农田里耕地的一个农民。

西伯利亚的苦役犯

“这是我们庄园的农夫马列伊。……他将近五十岁,身体结实,个头高大,亚麻色的浓密胡须大部分已经灰白。”农夫一边安慰小男孩儿一边为他画十字。“他伸手抚摸我的脸蛋。‘别害怕了!基督与你同在。给自己画个十字吧。’”这位慈祥的农夫安慰他的话使年幼的陀思妥耶夫斯基平静下来,他不再紧张而且相信没有狼。这件事在他的记忆中已经消失了二十年,但是,它像播种到土壤里的种子一样埋藏在那里,随时准备开花结果,当它在记忆中再现时就会具有启示性。此时此刻,通过这次童年的经历,通过这个具有象征意义的令人永远难忘的瞬间,陀思妥耶夫斯基发现了蕴含在俄国农民天性中的心灵之美。“他是我们家的农奴,而我是他的老爷的孩子;没人有会知道他对我的好意,也没有会奖赏他。……那次我们两人单独相遇,在一块空无一人的农田里。也许只有上帝从天上察觉了人类的某种深沉、大度的情感,察觉了某个粗声大气、蒙昧无知的俄国农奴的心中可能充满了近乎女人一般细腻的柔情,那时候,甚至还没有任何他将获得自由的迹象。”

重新想起这件早已被淡忘的童年往事彻底改变了陀思妥耶夫斯基与他以前非常反感的环境的关系。他不再认为那些酗酒闹事的囚犯是粗俗、冷酷的野蛮人,不再认为他们没有同情心和高尚的情感;现在他们都成了潜在的马列伊,是令人压抑的严酷而且毫无希望的生活给他们天生纯洁的心灵蒙上了阴影。

——《陀思妥耶夫斯基:文学的巅峰,1871-1881》

·金宇澄

金宇澄全家合影

在我的童年时代,这个地段(陕西南路六十三弄)尚无热闹的地铁站,静谧无人,时常会见一个推着磨刀剪小车的落魄白俄远远过来,腰杆笔直,旧西装纤尘不染,清晨常听淮海路上有轨电车经过,嗡嗡作响,再就是我牢固记忆里铜铃低音,一直由远及近,由近及远,意味着附近有母马经过,中国人或白俄,牵一匹白马或灰马,慢慢慢慢走过附近街道,马脖子挂一小铜铃,听到了铃声,居民端搪瓷碗或茶缸出门……不久的不久,这层宁谧也就被冲破了,我外公的产业因为“公私合营”,全家也迁来这幢三开间三层的洋房居住,楼上楼下人口众多,在这样的环境里,只记得我祖母很少说话,经常微笑,上海吃定息的资本家与反革命破落地主家庭的生活,就这样拼合在一起,其中生发的对于经验和历史的交错,应是我祖母最深刻的感受了。

至一九五九年,我父母调至湖州水泥厂下放(太湖小梅口,择地质队之岩芯储藏室为宿舍,父亲戏称“顽石堂”),我祖母仍像面临黎里老宅数度突变的姿态一样,继续操持这相对陌生复杂的家,她只是经常慈祥地看着我,对我非常宠爱,我每天都把不喜欢吃的菜梗拨到她的碗里,听她早晚念佛。她完全不知晓我父母的事,只是朝夕面对老式百叶窗,嚅动嘴唇,保佑他们无病无灾,专心缝制她的冥衣、绣花寿鞋,让我如今还能清晰见到鞋底那几片七彩祥云和两朵并蒂莲花。

——《回望》

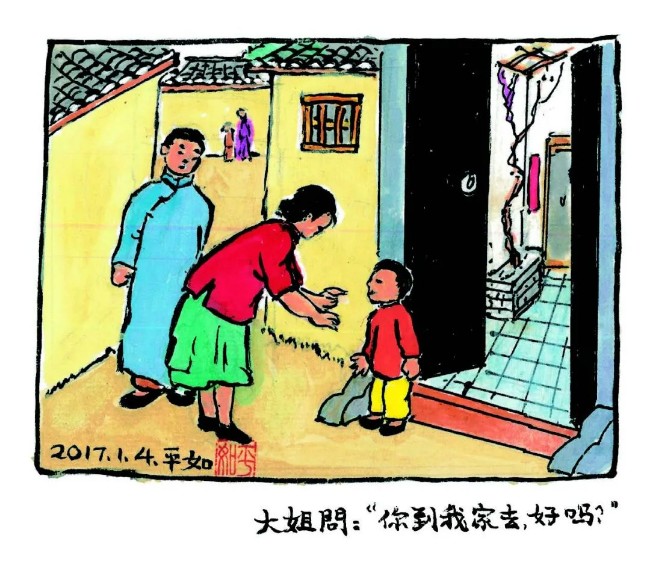

·饶平如

去大姐家

我那时大概五六岁,某日傍晚时分,我正在家门口独自玩。大姐夫和大姐新婚不久,正好走过我家门口。大姐见到我就问:“你到我家去玩,好吗?”我傻乎乎地点头同意。他俩便把我带走了。

现在想来,他们当时也年轻,考虑问题简单,也没想到去家里跟母亲打个招呼。

且说我母亲到门外见不着我,忙派人四处打听,均未有消息,独没想到去问大姐家,可能也是因为她才刚刚成家吧。母亲急得大哭起来,疑心被人拐走了——那时候拐骗小孩之事颇为平常。

母亲焦急万分,一夜都睡不着觉。

而我这个时候在大姐家里玩了个够,正在呼呼大睡。

到了第二天上午,大姐夫和大姐带着我说说笑笑回到家里,母亲见到我们三个,知道是如此情况,方破涕为笑,我被大姐“拐卖”的这件事自此成为笑谈。

——《平生记》

·米沃什

米沃什(右)与弟弟及保姆,约1917年

在拉脱维亚的小镇卢扎停留的时间比较长,那里有一个波兰难民驻扎地,小切希平生第一次见到了自己的奶奶斯坦尼斯瓦娃·米沃什,她嘴里叼着烟,满面忧愁,不安地惦记着被关押在俘虏营的小儿子维托尔德,她给他寄去了一个装有食糖、巧克力、茶和大米的包裹。他特别感谢与奶奶第一次相见时奶奶给他上的难忘的一堂课,奶奶给他讲小猫普西克的故事,“它用爪子抓着奶奶的手表,为的是能跟奶奶多待一会儿”;还讲了海蜇没能执行龙之女王的命令的故事,“为了惩罚海蜇,士兵们抓住了它,人们把它在手里传来传去,很可惜就这样把它给弄死了,变成一团胶状物”。这是一个“由莱米基乌什·科维亚特科夫斯基改编的日本童话故事。“他可能是看了一些日本童话故事集,他把这些童话翻译成了诗,书中加了一些东方插图,因为我记得里面的人身穿日本和服,我特别喜欢那本书。不管怎么说,日本在我的想象中有一种特殊的地位。我未来的妻子应该是一个日本人。”——他最后一次向别人口述时回忆道,这篇口述文章发表在他去世前几个月,那时他已九十多岁。如果那时在卢扎,他还是一个喝汤时把盘子里的汤溅得到处都是的小男孩,或者还是吸吮手指头的小孩子,那就说明他是特别用心地听完了这个《金魔杖》的故事,但是还有一个故事给他留下的印象更深,“听着故事,我泪流满面。有一个小男孩儿,他回到了自己的村子,可是村子已经被烧毁,他去寻找妈妈的墓地。而那里已经长满了野生覆盆子,杂草丛生。他久久徘徊在那里,找不到自己的村庄。突然黑莓树的刺儿扎着了他,缠住了他,这里正是他妈妈的墓地。妈妈就是以这种方式告诉了他,她被埋在了这里。上帝呀!”他认真地聆听着,他画了船舰、飞机和奔向前线的战士,观察了十字军骑士遗留下的城堡的废墟并且发现了友谊的力量,“那时我内心充满了激情,促使我跑到了住在河对岸的家人那里,跑到在那里的波兰难民处。我渴望留在那里,因为那里的一切都与众不同,具有诱惑力,令人向往,那里还有很多小孩愿意跟我一起玩耍。奶奶叫我回家[……]的一声大喊把我带回了家”。

——《米沃什传》

02一生治愈童年组

·莱斯莉·贾米森

贾米森小时候与她的父亲和兄弟们在一起

童年时代,我总是害羞,怕讲话,因为怕讲错话:害怕那个受大家欢迎的费莉西蒂,那个把我逼到更衣室的角落并质问我为何没剃腿毛的八年级女生;害怕更衣室里的那些女生,她们抱作一团嘲笑我,最后还质问我为何从来不用体香剂;甚至害怕越野赛跑小组里那些善良的女孩,她们问我为什么从来不说话;害怕和我父亲大概一月一次的共进晚餐,当我不知道要说什么的时候,往往就会说一些愠怒或者顽劣的话,一些可以引起他注意的话。自残是做些什么的一种方式。当我高中时的男友告诉我,他觉得我们应该分手时,我感到如此无助——如此被摒弃——狠狠地往自己卧室的墙壁上扔了一大堆塑料杯子,直至一地碎片。我用这些碎片在左脚踝上划刻,那些划痕好似一架参差不齐的血红的梯子。

——《在威士忌和墨水的洋流》

·安德烈·塔可夫斯基

阿尔谢尼和安德烈,小雅罗斯拉韦茨,1934年夏

安德烈清楚地记得,父亲跟他们住在一块儿的时候,母亲严禁她和妹妹打扰父亲工作和休息。母亲告诉孩子们,父亲在写诗,这是一种极为繁重的工作,要消耗很多的时间和精力。

玛丽娜当然很听话,不到父亲身处其后的那扇门边去,但安德烈还是会悄悄地靠近锁孔。并且,就像《城堡》中的那位土地测量员K那样,看见“克拉姆先生坐在屋子中央书桌旁的一张方便的圆背圈椅上,一盏挂在他头上的灯将他照得雪亮”。这种被禁止的场面并不令人舒适,却令人无法抗拒。就这样过去几分钟,感觉仿佛过了几小时,但什么都没有改变,只是禁忌依然是被禁止的和难以理解的。

安德烈只能琢磨父亲的背部,他俯身坐在书桌旁,裹着羊毛毯子,开着的排气窗吞吐着蓝灰色的卷烟的烟雾。台灯亮着。

父亲终于从书桌旁起身,将卷烟掐熄在八角星形状的铸铁烟灰缸里,然后就仿佛被毛毯卷起来了一样,就这么躺在床上,面朝墙壁。他不知为何从不关台灯,就在那昏黄、病恹恹的光线色调中睡去。

安德烈知道父亲多病,因此更不能打搅他,令他不安。而且还得在他大喊大叫,要求大家给他安静的时候同情他,不生他的气。母亲说过父亲非常神经质,安德烈对此深信不疑。

后来母亲出现在板棚的门口,她从后院拿来了一抱劈柴。

安德烈跑过去帮她,但是在昏暗中他撞到了走廊上的木盆。木盆重重地摔在地板上,玛鲁夏猝不及防,手里的木柴掉了一地。

轰隆声响彻整个木头房子,从一层滚落到另一层,往脑袋里钻,非常可怕。

娘俩明白,把父亲吵醒了。门后传来了抱怨声。

安德烈把柜子的门推回去,关好。这样就看不到那个房间了。现在只能看到走廊的一部分和通向二楼的楼梯,那里,“值日灯”一天到晚都亮着。

——《塔可夫斯基父子》

·卡夫卡

五岁的弗朗茨·卡夫卡

卡夫卡在他的三部长篇小说中描写了冷酷的社会环境,在那里,无私的团结帮助只能是梦想,许多迹象表明,这不仅反映了卡夫卡的真实经历和观察,而且体现了父亲的反社会意识。对赫尔曼·卡夫卡来说,怀疑、随时准备斗争和粗俗的功利主义都是美德,他要灌输给他的孩子们,以便让他们在这个狼的社会能好好生存下去。新的关系总是意味着新的义务,所以,只有它能带来益处,才去建立。他到老年还在给孩子们讲述这些道理。要理解这样的世界观,要理解这样的父亲,只能把他看作一种社会现象,这一点,卡夫卡到自己生命的最后几年才认识到。在儿童和年轻时代,他只能完全习惯性地对父亲充满敌意,他在《致父亲》中把这种敌意描绘成一种自然现象,一种捉摸不透的性格。“你能不能说出一个对童年时代的我比较重要的人,”卡夫卡写道,“没有不止一次被你批得体无完肤?”“比如说,你会骂捷克人,然后骂德国人,然后骂犹太人,而且你不是有选择地骂,而是什么都骂,到最后,除了你自己就没有不被你骂的人了。对我来说,你具有了所有暴君都有的莫测性,暴君的法律基础不是思考,而是他们本人。至少我是这么认为的。”

——《卡夫卡传:早年》

·约翰生

约翰生博士的出生地利奇菲尔德

1712年10月初,约翰生刚过完三岁生日后不久,弟弟纳撒尼尔出生了。弟弟的洗礼在10月14日,约翰生曾告诉斯雷尔夫人,他母亲“教他一字一字地拼写和朗读小纳撒尼尔的名字,并让他当天晚上对着父亲和宾客说一遍”。斯雷尔夫人说,无论是这种背诵,还是父母喜欢让小孩子炫耀“新取得的成就”,“都令约翰生极为反感”。

三岁那年,他曾为一只小鸭子写过墓志铭,这件事尤其让他恼火。他的继女波特小姐从他母亲那里听说过这件事,并在1776年当着他的面告诉了鲍斯威尔。当时,约翰生穿着衬裙和他父亲一起走在路上,他们遇到了几只鸭子。约翰生视力不太好,不小心踩死了一只小鸭子。他父亲很有幽默感,说他们应该安葬这只小鸭子,而且约翰生“必须给它写一段墓志铭”。于是三岁的约翰生“写下了这段墓志铭”:

约翰生失脚踏毙此鸭,

是故立碑于此墓前。

呜呼,此鸭命当绝矣,

故独葬于此。

约翰生不愿当面反驳波特小姐,他只说,“墓志铭有一半是他父亲写的”,又补充说,“他是个荒唐的老头,也就是说,他对自己孩子的评论很荒唐”。此后,孜孜不倦的鲍斯威尔又重提这个话题,约翰生称这首墓志铭全是他父亲所写,他“想假称是他儿子所作”。斯雷尔夫人与其他人一样,都很关心这个故事,并提到约翰生“每当回忆起父母利用他的智慧所做的无聊事就感到羞愧”。约翰生很喜欢用“无聊”这个词,它指的是愚蠢、错误的活动,这样做纯粹为了“消磨时光”。(他曾经将其定义为“在船上骑马”。)

后来,他开始“厌恶”他父亲的爱抚。他告诉斯雷尔夫人,“这是因为他知道这样做之后,必然会让他来一段令他深恶痛绝的才艺表演”。每当邻居来他家做客时,他都会跑出家门,爬到附近的一棵树上,这样“父母就找不到他,也没法让他展示才艺了”。(他有一天对我说)这就是晚婚带来的一大痛苦,两个老糊涂将不幸的孩子耍来耍去。(他接着说)在我看来,老父亲养孩子就像是小男孩养狗一样。孩子会被他尴尬地盘着,还被强迫做不愿做的事情,也许不得不坐得笔直,摇尾乞怜……这样才能让大家开心,最后大家都扬长而去,还会抱怨这个宠物脾气不好。

——《约翰生传》

·雪莱

儿时雪莱(也是个美少年)

雪莱一有空就在他的练习册上给菲尔德庄园的树木画素描,还会凝视教室的窗外,观察燕子为秋天的迁徙聚集成群。他在苏塞克斯的童年似乎已经非常遥远。他的童年可能只有两件事值得一提:一是他幻想的鬼蜮世界,那里充满怪兽和妖魔鬼怪。另一件事是一个意外的发现——他发现自己遗传了他祖父性格的某些方面,生气的时候脾气暴烈,而且完全无法控制。

梅德温提起霸凌时曾感慨道:“雪莱是个可怜人,他总是受人欺凌。”但雪莱也经常是一位斗士,并且他会突然爆发出狂怒,很快便名声在外。汤姆·梅德温在他的《雪莱生平》里只给出了一点暗示,因为他想将童年雪莱刻画成天使般的形象:“他天生沉稳,但每当他听到或读到一些肆意妄为的不公、压迫或者残酷行为时,他的脸上就会显现出最强烈的憎恶和怒不可遏的神情。”但在其他学生的回忆中,雪莱的脾气颇为不同。“只要他觉得被妨碍到了,哪怕是无足轻重的小事,都会勃然大怒;其他的男孩熟悉他的脾气,经常故意戏弄他,惹他发火。这时他就会随手抄起一样东西,甚至举起他身边的任何一位小男孩,扔向惹恼他的人。”

另一个人回忆,当他被鞭打时,他会在地上打滚,他不是疼得打滚,而是因为心中充满了沮丧和耻辱。他打起人来经常失去理智,“像一个穿着男孩外衣的女孩”,张开双手狂挥乱打。终其一生,雪莱都憎恶暴力,也憎恨暴力导致的各种形式的“暴政”。但他自己性格中却蕴含着异于常人的暴力,他对别人的反对意见采取的恶毒反应,都是他觉得难以接受的自身特点。很久之后,他发现难以解决政治暴力和积极反抗的问题,他对自由哲学的热情信仰便受到削弱和抵消。

他在学校遭遇的冲击也使菲尔德庄园的怪兽和浪漫的恶魔变得黑暗和扭曲。他孤立无援,陷入困境,心绪越来越不稳定。他白天备受迫害,夜晚似乎也少不了受折磨。汤姆·梅德温和其他人以半开玩笑的方式记录下来一些事情,许多男孩的童年也都经历过类似情况。但对于雪莱,这些事情是不一样的,因为它们的影响不限于他的童年,而是一直萦绕着他的整个人生。

——《雪莱传:追求》