01

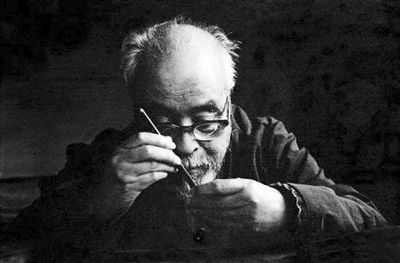

冯友兰(1895-1990年),字芝生,河南南阳唐河县人。中国哲学家、哲学史家。

在汉语词汇中,“哲”是聪明,是智慧,属于层次很高的字眼,所谓哲学就是启发智慧、使人聪明的学问,

所以,象牙塔中的哲学家会与众不同,常常沉湎于思考之中。1937年南京沦陷,武汉告急,西南联大于1938年2月中旬开始搬迁。这天,汽车经过边境凭祥的城门时,司机特别提醒大家,不要把手放在窗外。别人都听从照办了,只有哲学家冯友兰听了这话,便思考为什么不能放在窗外,放在窗外和不放在窗外的区别是什么,其普遍意义和特殊意义是什么。没等他考虑清楚,左胳膊便因放于窗外而被城墙撞伤,已经骨折了。

这就是哲学家与普通人的不同之处。

“文革”中,冯友兰被造反派拉到高台上“批斗”,现场红旗飘飘,群情激昂,他却在心中默念:“菩提本无树,明镜亦非台;本来无一物,何处惹尘埃。”

晚年的冯友兰耳目失聪,自称“呆若木鸡”。大家问他长寿的秘诀,他仅以三字奉告:“不着急。”

他曾经比较他和金岳霖的异同,说:我们两人互有短长,他的长处是能把简单的事情说得很复杂,我的长处是能把很复杂的事情说得很简单。

冯友兰与金岳霖同庚。1983年,适逢88岁“米寿”(米字拆开是八十八),冯友兰写了一幅对联送给金岳霖:“何止于米,相期以茶;论高白马,道超青牛。”上联的意思是期望彼此能活到“茶寿”(108岁),下联则是对金岳霖逻辑和论道方面的赞叹:论辩比公孙龙的“白马非马”论要高;论道则超过骑青牛的老子。

这评价高得有点吓人了。但冯友兰一生中有几部书,是中国哲学的顶尖著述。像他的《中国哲学史》上下卷,分别写成于1931年、1934年,由美国人卜德(Derk Bodde)翻译为英文。卜德在《冯友兰与西方》一文中说,此书一直是世界各大学学习中国哲学的通用教材。上卷刚刚出版,清华大学就把它列入《清华大学丛书》。当时,清华丛书的入选要经过非常严格的审查,审查者都是学术界的泰斗级人物,冯友兰这部书的主审者是陈寅恪和金岳霖。

20世纪60年代,冯友兰试图用马克思主义的立场、观点和方法重写中国哲学史,书名叫《中国哲学史新编》,出版了前两册。这两册书,后来被冯友兰完全抛弃。

晚年,冯友兰重新建构自己的哲学体系。此时他已年过80,视力、听力均已出现障碍,全靠记忆指导学生协助自己编书。但他顽强地支撑到了1990年7月,在他95岁生日到来之前,将《中国哲学史新编》最后一册杀青。四个月后,冯友兰与世长辞,走完了自己的人生。

在其哲学著作中,冯友兰把人生境界分为四种,即:自然境界、功利境界、道德境界、天地境界。冯先生在西南联大教书时,蓄留长髯,身穿长袍,颇有道家气象。一次,他去授课,路遇金岳霖,金问:“芝生,到什么境界了?”冯答:“到了天地境界了。”两人大笑,擦身而过,各自上课去了。

几十年后,冯先生的境界却退步到了功利层面,进“梁效”,捧江青,成为抹不去的污迹。

冯友兰曾撰联“阐旧邦以辅新命,极高明而道中庸”,便是他周旋于功利的最好的注脚。

02

20世纪30年代的清华园中,有两位先生可以不用讲稿就把课讲得出神入化,一位是哲学系的冯友兰,另一个就是经济系的陈岱孙。

冯友兰讲“中国哲学史”,除本系学生外,外系学生也慕名前来旁听,将一个100多人的大教室挤得满满的。冯先生有些口吃,往往一句话在黑板上已经写完,他的话还没有讲完。

当哲学不受干预,可以自由发挥的时候,冯友兰的思想,也可以迸发出瑰丽的火花。

冯友兰认为,所谓民主就是“少数服从多数”,实现民主的办法就是选举,“什么东西都不能压倒个人的人权,只有一个东西可以压倒,那就是‘多数’”。“如果没有真正的选举,那就并没有民主。”

二十世纪四十年代,国民党独裁统治招致民怨沸腾,要求实行民主、宪政的呼声日益高涨。国民党西南联大区党部召开会议,公推冯友兰致信蒋介石,要求国民政府为收拾人心而尽快立宪。信中写道:睹一叶之飘零,知深秋之将之。昔清室迟迟不肯实行宪政,以致失去人心,故本党得以成功。前事不远,可为殷鉴。据说,蒋介石看罢“为之动容,为之泪下”,不久,复信西南联大,表示同意信中要求,实行立宪。

给蒋介石的陈情书写完后,教授们颇为赞赏,雷海宗对冯友兰说:“即使你写的书都失传了,这一篇文章也可以使你不朽。”

能传之不朽的,还有冯友兰执笔写成的西南联大校歌:

万里长征,辞却了,五朝宫阙。暂驻足,衡山湘水,又成离别。绝徼移栽桢干质,九州遍洒黎元血。尽笳吹,弦诵在山城,情弥切。

千秋耻,终当雪。中兴业,需人杰。便一成三户,壮怀难折。多难殷忧新国运,动心忍性希前哲。待驱除仇寇,复神京,还燕碣。

1939年秋至1940年春夏之交,陈立夫以教育部部长的身份,三度训令联大务须遵守教育部核定应设的课程,统一全国院校教材,举行统一考试等新规定。此项训令的目的,当然是想加强政府对高等院校的思想统治。联大教务会议以致函联大常委会的方式,抵抗驳斥陈立夫的三度训令。这封措辞说理俱臻至妙的“公函”的执笔者也是冯友兰。

1946年4月,抗日战争胜利后,北大、清华、南开三校准备北上复员,并决定在原址留碑纪念。五月四日,西南联大师生在图书馆举行结业典礼后,到校园后山举行“国立西南联合大学纪念碑”揭幕式。碑文由西南联大文学院院长冯友兰教授撰文、中国文学系闻一多教授篆刻、中国文学系主任罗庸教授书丹,被称之为“三绝碑”。冯友兰写的《国立西南联合大学纪念碑文》,被公认为可与陈寅恪纪念王国维的雄文比肩的文章,被史学家何炳棣称为融古烁今的“不朽文章”。

冯友兰在联大碑文里写道:“并世列强,虽新而不古;希腊罗马,有古而无今。惟我国家,亘古亘今,亦新亦旧,斯所谓周虽旧邦,其命维新者也!”

03

冯友兰年轻时向往革命,参加过国共合作时期的国民党。

有一次,清华接到当局的一份学生名单,要学校把这些学生交出来。当局派部队围住了清华,要逮捕这些学生。刚吃罢晚饭,梅贻琦打电话叫冯友兰去他家开会。冯刚要出门,有两个学生要进来,他说:“好吧,请进来吧。”到了梅家以后,才知道大部分学生聚在体育馆内,军警正准备攻打体育馆。梅贻琦说:“看情况随时都可能发生大事,校务会议的人都不要走,等着随时应付。”然后梅贻琦就往城里打电话,请求援助。后来找到当时的市长秦德纯,他过去是宋哲元的幕僚,秦找了宋哲元后,军警才撤离了清华。等冯友兰回到家里,那两个学生也走了。

冯友兰后来回忆说:“任载坤(冯友兰妻)对我说,那两个学生坐在客厅里,在沙发上睡着了,发出很大的鼾声。她听见门外常有人来来往往,怕出危险就把他们叫起来藏在后院厨房里。我也不知道那两个学生是谁。”当年的一个学生后来回忆说:“我们从梅校长家出来,已将天黑,大家就按校长的话,分头躲避。我自己是躲在叶公超教授家里,像姚依林当时躲在冯友兰教授家里……”

1947年,战局日趋明朗,南京政权摇摇欲坠。冯友兰正好在美国,有朋友劝他在美国长期住下去。他说:“俄国革命以后,有些俄国人跑到中国居留,称为‘白俄’。我决不当‘白华’。解放军越是胜利,我越是要赶快回去,怕的是全中国解放了,中美交通断绝。”

国民党政府撤离大陆前夕,冯友兰拒绝搭机南下去台湾,并以清华大学文学院院长的身份,竭诚迎来了共产党。他弟弟冯景兰问他走不走?他回答说:何必走呢,共产党当了权,也是要建设中国的,知识分子还是有用的,你是搞自然科学的,那就更没有问题了。当时他心里想的,还是社会主义“尚贤”那一套。

再后来,世易时移,才知道立身的环境,已与过去大相径庭了。

04

冯友兰第一次与毛泽东接触,是1949年10月。当时有许多人向毛泽东写信表态效忠,他也写了一封信,大意说:我过去讲封建哲学,帮了国民党的忙,现在我决心改造思想,学习马克思主义,准备在五年之内用马克思主义立场观点、方法,重新写一部中国哲学史。

从此,冯友兰一直处于被改造中。

1951年,冯友兰随中国文化代表团访问印度,印度总统普拉沙德介绍冯的学术贡献时曾提及《中国哲学史》和《贞元六书》。外交部得知后立即致电代表团,说此介绍有问题,要求冯于适当时机更正。此后,冯友兰在加尔各达访问时,在演讲中应外交部的要求说:“中国革命成功,我认识到我过去的著作都是没有价值的。”

50年代,开展轰轰烈烈的思想改造运动,冯友兰多次检讨交待,甚至不惜上纲上线,以有说无,但是主持人就是不让过关。金岳霖由于素与政治无涉,在运动会中过关较快,不久还被树为积极分子,组织上让他到冯家去做工作,帮助冯转变。一进门,金先生就大声说:“芝生啊,你有什么对不起人民的地方,可要彻底交代呀。”说着,扑上去和冯友兰抱头痛哭。

1966年“文革”从席卷校园开始,冯友兰被打成资产阶级反动学术权威。随即,工宣队进驻北大,很多教授被隔离审查,俗称“蹲牛棚”。每天早请示晚汇报都得排队报数,并同时大声说出自己的政治帽子,冯友兰个头较高,排在头一个,最先报数:我叫冯友兰!是反动学术权威。红卫兵说:“不行!重报!你这是避重就轻!你是反动学阀!”冯便改口:“我是反动学阀。”洪谦先生由于害怕,怕也说他避重就轻,就说:“我叫洪谦,反动学阀!”红卫兵说:“不对,你还不够格,你是反动学术权威!”洪吓得连忙改口。

冯友兰在牛棚里受折辱,但饭照吃,觉照睡,早餐是一窝头,两大碗玉米面粥,一分钱的咸菜丝。咸菜不少,一般人都吃不完,唯独冯友兰不够。经郭兰芳提醒,冯大着胆子向红卫兵要两分钱的咸菜,红卫兵瞪大眼睛说:“人家一分钱咸菜都吃不完,你还吃两分钱的,你怎么吃这么多?”冯答:“我……我吃的多。”后来就卖给他两分钱的咸菜丝了。

红卫兵抄冯友兰家时,71岁高龄的冯友兰,被命令站在院子里的凳子上。四周墙壁上贴满了标语大字报,到处都是封条,衣服也封起来了。天冷了,封条不敢拆,冯友兰就披条麻袋御寒。他的输尿管不通,腰上挂着尿瓶,被拉去批斗,打倒在地。游街时连连跌跟头,爬起来又继续走。为了斗他,甚至成立了批冯联络站。

直到1968年秋,他才被允许回家,算是宽大处理。冯友兰觉得奇怪,为什么突然对他宽大了呢?后来一个友人悄悄告诉他,毛泽东在一次中央会议上,提到他和翦伯赞时说:“北京大学有一个冯友兰,是讲唯心主义哲学的。我们只懂得唯物主义,如果要想知道一点唯心主义,还得去找他。”

05

文革中,冯友兰能熬过来,与夫人的扶持密不可分。冯夫人任载坤,长冯友兰一岁,1915年考入北京大学法科,后转入哲学门,学习中国哲学。结婚后,便完全放弃自己的事业,全身心支持丈夫。因为有夫人的悉心照顾,冯友兰在家中就是一个“甩手掌柜”。有人说冯友兰一辈子从来没有买过菜。

那几年,北京大学常开各种批斗会,不管和哲学系是否相关,只要丈夫出席,冯夫人总是不离不弃,跟随前后。批斗会有时要开到深夜,冯夫人就一直守在门外,每隔一段时间,她会很有礼貌地敲门询问:“你们批完了吗?”

随着历次运动的轮番进行,冯渐渐调整心态,最终从天地境界又返回到功利境界。

1971年,冯友兰执笔写诗,托清华大学革委会副主任谢静宜转达毛泽东:“普救物者无弃物,善救人者无弃人。赖有东风勤着力,朽株也要绿成荫。”后冯友兰又写《咏史》诗,颂扬毛泽东和武则天:“主席关怀如旭日,万众欢呼胜夜寒”。“破碎山河复一统,寒门庶族胜豪宗。则天敢于做皇帝,亘古反儒女英雄。”

1973年,“文革”中的批林运动转向批孔。冯友兰紧跟形势,写了两篇批判文章,发表在北京大学学报。不久《光明日报》加上编者按予以转载,《北京日报》也转载了。冯友兰没想到这么受重视,听谢静宜告诉他说:有一次会上,北大汇报批林批孔运动的情况,毛主席听到冯友兰的那两篇文章,马上要看。谢立即找来交给毛主席。毛主席看后,拿笔改了几个字和几个标点符号,就在报上发出来了。

因为此事,梁漱溟同冯友兰彻底翻脸。

此前,梁漱溟在冯友兰家中聚会,相谈甚久,临别,冯友兰借《论语》说:“发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至。”没想到刚到秋后,冯友兰竟发表文章批孔。

梁漱溟回忆说:“在‘批林批孔’运动开始后不久,我见他在报纸上发表了文章,一反自己的历来主张,随着潮流百分之百地否定孔子,我心里很不舒服,便写信批评他,要他答复我为何这么做。不多久,他便在女儿的陪同下,悄悄地同我见面,叙述他的理由,包括他的苦衷。我依然坚持自己的观点,批评他不对。但他当面向我作了解释,我心里的气也平和了一些。人各有志,且各有所难,律己可以,何必强求于人呢!”

冯友兰后来被拉入四人帮的写作班子“梁效”,据说文革结束后,冯夫人曾埋怨他说:天都要亮了,还在炕上尿了一泡!

冯友兰晚年在自传《三松堂自序》中,对自己一生的治学和做人、成绩和污点做了反省。他总结自己的后半生说:在“解放以后”,也写了一些东西,其内容主要的是忏悔,首先是对自己在四十年代写的那几本书的忏悔。

无独有偶,郭沫若在文革尚未发动时,也曾沉痛检讨说,“自己以前所写的东西,严格地说,应该全部把它烧掉,没有一点价值”。郭、冯二人用类似的话,表达了相同的心态,是同一压力下的恐惧产物。

06

冯友兰90诞辰,设家宴请任继愈、张岱年、李泽厚等名人参加,也请了梁漱溟。梁不仅没有赴宴,还给冯写了一封信,大意是北大旧人惟我二人存矣,应当会晤,只因足下曾谄媚江青,故不愿来参加寿宴。而且信无上款,按冯友兰的理解,“窥其意,盖不欲有所称谓也”。也就是说他不愿意称冯为“老同学”或者“老朋友”,耻与为友,故不题上款。冯友兰仍对梁之耿直深感敬佩,且复函说,“非敢有憾于左右,来书直率坦白,甚为感动,以为虽古之遗直不能过也”。

冯友兰毕竟有自知之明,并不因为老友梁漱溟不来赴宴,而心生怨恨。是值得肯定的,这也使他远离了小人行列而跃升到了人生的第三种境界。

1990年11月26日,冯友兰病逝,距95岁寿辰仅差9天。

对于自己的身后事,冯友兰是有评价的。他为自己预拟的95岁寿联是:“二史释今古,六书纪贞元。”概括了他一生的著述。

据说在西方大学中,凡开设中国哲学课程的,冯友兰的《中国哲学史》是第一本必读之书。

来自另一种声音的评价当然也是有的。胡适曾言:“天下蠢人恐无出芝生(冯友兰字号)右者”。

何兆武说:冯友兰对当权者的政治一向紧跟高举,……一个学者这样做不但没有必要,而且有失身份。

客观而论,作为一位精通哲学和历代儒学的大师,冯友兰的后半生,是在彻底断绝独立思考、陷入自我批判与自我否定的循环噩梦中度过的。

网上有篇文章《谈冯友兰现象》,认为冯先生“可以沉默而主动表现”,其行可丑,是怎么都抹不掉的。作为本文的结束,我们且将他的看法引述于后。

冯是讲理学的大师,理学最重的是气节,也念兹在兹所谓的超功利境界。而他的人生,苍黄反复,朝秦暮楚,恰恰构成了最大的反讽。

冯先生肯定不是大奸大恶,但是他的问题在于,没有人格,也没有真诚。当“理学大儒”,是滑稽的反讽;作知识分子,是操守有亏;为普通人,是德行有欠。大概也因此,同是劫后忏悔,巴金可以得到原谅并广受敬重,冯先生则注定千夫所指。

“积毁可销骨,空留纸上声”。旧事重提,不是要谴责他,而是要引以为戒:搞文化的人,一定要珍惜羽毛,注重操守,独善其身。

2020-06-02