2023年11月,习近平访问美国旧金山,北美各大反共团体云集会场外,与支持中共的团体爆发了激烈的流血冲突。但在此次社会运动之中,有一种现象值得我们注意,即:香港、西藏、维吾尔的流亡团体之间能够密切协作,而它们与汉人民运之间则呈现出泾渭分明、甚至是水火不容的情势。汉人民运的团体基本无法与港、藏、维人团体协作。这种现象的产生机理是什么?在抗争运动的“后白纸时代”,汉人离散团体应与其他族裔的反中共团体维持一种什么样的关系?这个问题已经变得至关重要,如果我们忽略这个问题,那么汉人民运在海外将日渐被边缘化,活动空间将日渐狭窄。最终,各种零星的、原子化的“孤勇者”将无法形成合力。如要形成这种合力,必须要形成一种可靠的叙事框架,将各个单独的反抗行动放置入这个框架中,讲成一个连贯的故事。中国边疆问题的历史脉络极其复杂,然而在中国内部,公民社会的政治活动空间已经近于完全封闭,因而中国内部的复杂问题会间接折射在海外的离散团体的相互关系中。因此,我们怎样定义汉人民运与台港藏维的关系,取决于我们对于中共消亡以后的东亚有怎样的设想和愿景。我们对于未来有怎样的设想与愿景,当下我们就会做出怎样的行动。“白纸运动”的时候,许多人出于单纯的正义感走上街头,“白纸运动”的参与者内部,彼此思想观念是大相径庭的。当社会运动暂时退潮,我们就需要将实践转化、沉淀为理论的思考。

(藏人、港人、维吾尔人团体反对习近平联合示威)

当中国内部的极权统治压力越来越大,中国内部的发声空间越来越小,以至于完全失声时,海外的离散团体能否构建有效的叙事体系,对于反抗运动的发展方向会有极大的影响。“白纸运动”这个词本身就是由海外中文社群创造的。维基百科一度不使用“白纸运动”作为词头,而使用更加中立的“反对动态清零政策运动”,一直到将近一年之后,才把词头正式确定为“白纸运动”。从这个过程中,可以看到海外中文社群在这一年中形塑历史记忆的过程。由于在中国境内的舆论场中,“白纸运动”与“六四”一样是接近被完全抹杀的,海外中文社群正在建构平行的历史版本,与中共官方的历史叙事抢夺话语权。

(白纸运动·北京亮马河示威)

众所周知,“白纸运动”的直接引爆点是2022年11月24日晚在乌鲁木齐吉祥苑小区发生的大火,死难者主要是维吾尔人。到25日晚,乌鲁木齐市民开始游行抗议。虽然我们现在没有充足的史料还原当晚在乌鲁木齐的示威现场,但可以推想示威的参与者主要是汉族人。无法排除示威者中存在维吾尔人的可能性,但至少主要的口号都是汉语的。从7月17日到11月24日,乌鲁木齐经历了长达一百多天的残酷封城,市民的容忍力已经达到极限,一场大火点燃了市民的愤怒,他们走上街头、冲击市政府、与警察爆发激烈冲突,要求立即解封。示威的影像在网络流传,引发了全国、全世界的关注。在波澜壮阔的社会运动背后,是乌鲁木齐汉族市民对维吾尔人死难者的同情、以及对强加于自身的封控措施的愤怒。但在这种叙事框架下,维吾尔人却是进一步失语的。2017年以来,中国政府在新疆建设再教育营,据联合国人权机构的报告,有超过100万非汉族人口被关押在这些营区中。然而中国政府极力否认这些营区的存在。因为网络信息审查机制,在中国境内,民众根本无法接触到与这些营区相关的真实信息。中国政府进一步把新疆再教育营转化成国际政治的站队,与维吾尔人有文化、宗教联系的突厥系国家和伊斯兰国家,出于与西方对抗的意图,大多数和中国政府站在一起;而西方国家对维吾尔流亡团体的支持,既是出于人权、也是为了将它作为对付中国的一个筹码。总之,中国政府试图利用这种宗教文化与政治立场之间的倒挂现象,将新疆再教育营的存在变成一个罗生门事件。对于内地的汉族民众,既然他们无法接触到真实的信息,他们不相信再教育营的存在或许是可以理解的;但对于乌鲁木齐的汉族市民,当他们看到身边的维吾尔人一个接一个消失,他们真实的心态与立场究竟是什么样的?这个问题是非常难以了解实情的。但总之,在中文世界现行的关于“白纸运动”的叙事中,新疆再教育营的存在是被遮蔽在水面之下的事实。火灾中的维吾尔族死难者仅仅是一个空洞的符号,引爆了整场运动,但维吾尔人本身却是完全失语的。因此,海外维吾尔人社群对于白纸运动有一种天然的抵触感。汉族人对维吾尔人单方面表示的同情,在维吾尔人听来却是完全错位的,双方的话语有很大的龃龉,从而造成了更加深刻的隔阂。

(2022年乌鲁木齐示威)

如何消除这种隔阂,如何达到不同族群之间的相互理解,目前是我们的抗争运动的重要课题。在中国境内,自由表达的空间已近乎完全不存在。在境外,这样的空间也非常逼仄狭窄,但尽管如此,这也是我们唯一可能推动改变的空间。在中国抗争运动的上一个重要的时间节点1989年,这样的隔阂还几乎不存在。1989年遍及全国的民主示威间接推动了当年达赖喇嘛获得诺贝尔和平奖。同样的,当年的台湾人、香港人也普遍以主人翁的心态参与到中国民主运动中。然而三十多年以后,情况发生了很大的改变。台湾人、香港人、西藏人、维吾尔人都建构出了主体意识,然而许多“老民运”的思想如同化石一般永远停留在了他们离开中国的时刻,既不能融入美国社会,也被三十多年来飞速变化的中国社会抛在身后,成为了一个孤悬于中美两个社会之间的存在。因此,他们已然没有了面对新现实的思维能力。这当中,最典型的就是魏京生。他发表在自由亚洲电台的文章《关于维吾尔历史的争论》中说:“从基因测试的结果看,维吾尔的血统基本上是黄种人。”事实上,根本不存在这样的基因测试。在英文当中现在已经没有“黄种人”的概念,只有“亚裔”(Asian)的概念。“黄种人”这个概念作为老的种族主义体质人类学的一部分,已经被现在的主流学术界抛弃了。而且,民族不等于种族。现代意义上民族的观念从来就不能化约成基因的差别。据本尼迪克特·安德森(Benedict Anderson)的民族主义理论,民族是由历史叙事所建构的。任何的历史叙事都需要先预设一个主体,围绕这个主体形成叙事,然后这种叙事再反过来确证主体性。主体与叙事相互确证,由此形成民族的建构。主体与他者是相互观待而存在的,“我们不是谁”定义了“我们是谁”。在抗日战争中,中国人通过反对日本建构了自身,“我们不是日本人”的观念定义了“我们是中国人”。同样地,现在台湾人也在用“我们不是中国人”定义台湾人的身份认同。此二者是平行的历史过程。

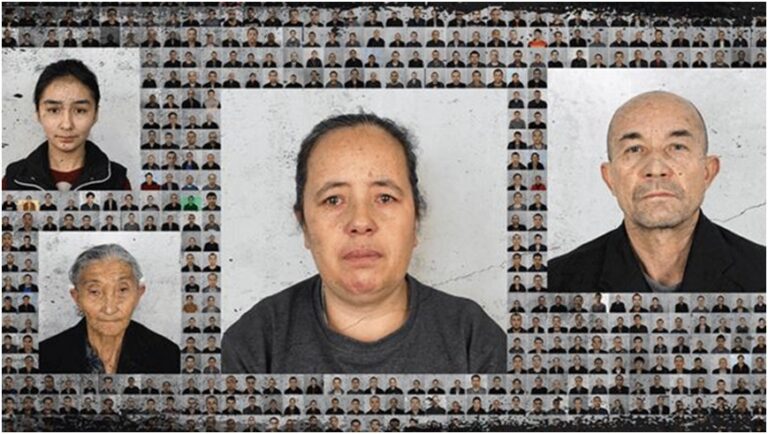

(新疆再教育营被关押者)

上面的分析过于抽象,如果结合具体的历史的事实,可以更方便我们理解这个问题。在国民党以威权主义统治台湾的时代,国民党将中华民族主义的观念灌输给台湾人。国民党将中华民族设置为历史的主体,按照三皇五帝夏商周秦汉唐宋元明清的框架形成叙事,这种叙事又倒过来确证了中华民族的主体性。台湾人通过长期的社会运动结束了国民党的统治,并用新的历史叙事来替代中华民族的历史体系。台湾人将“台湾民族”设置为历史的主体,依照原住民-荷兰西班牙-明郑-满清-日治-国民党-民主宪政化的框架来讲述台湾历史。在国民党到民进党的政权更迭背后,是族群文化的更迭。老一辈台湾人接受的是以中华民族为主体的历史教育,新一辈台湾人则是接受以台湾民族为主体的历史教育长大的。台湾民主宪政化的过程,与台湾历史教育的转轨、台湾民族主体性的建构,其实是同一个历史进程的不同面向。从台湾的历史中,我们可以学习到长期持续的社会运动凝结为思想理论与文化形式的过程。我们的社会运动还处在方兴未艾的阶段,我们可以从台湾的历史中学到很多宝贵的经验。只不过我们必须先抛弃以中国为中心的思考习惯,站在以台湾人为主体的立场,穿着他们的鞋子,我们才能真正理解他们的想法。