《卫报》报道:罢课、集会、冲突:以色列-加沙“口水战”激荡着哥伦比亚大学。(《卫报》网站截屏)

自10月7日哈马斯对以色列发动突然袭击以来,美国舆论就处于极其分裂的状况。其中大学校园首当其冲,支持以色列强力反击的和同情巴勒斯坦人的双方都有过激言论,带来了强烈的社会反响。以致于哈佛大学、麻省理工学院(MIT)和宾夕法尼亚大学的校长被叫去国会听证。

听证会的一个很严重的后果是,宾大校长因此而失去了这份工作。另两位虽然至今还保住了工作,但肯定也曾有过职位难保的时候或时刻,更不知是否还会有后续事件发生。这对大学还能不能维护言论自由的环境有不可估量的后果,值得我们所有人格外关注。

听证会上的灾难时刻

三位校长在听证会上申明的内容是高度一致的,其大意是,我们反对反犹太主义,并谴责在我们的校园或社区内出现的任何反犹太主义言论,哪怕只是一点痕迹。打击反犹太主义是我们坚定的承诺。10月7日后,我们加强了安全措施,扩大了举报渠道,并增加了咨询、心理健康和支持服务。但与此同时,我们必须确保学校保护每个人的言论和观点多样性。我们也必须保护校园内的言论自由,允许人们发表言论,即使我们认为这些言论令人反感。大学的价值观与作为学术机构所允许的言论是两个不同的概念。我们既需要安全,也需要自由表达,只有这样,大学乃至民主制度才能蓬勃发展。

她们试图把言论自由和骚扰区分开来。言论自由是受保护的,骚扰则不。有时言论自由会成为骚扰,这是一个非常重要的区别。煽动暴力的言论是不可接受的。大学这样的机构,要对学生的言论采取行动,必须有一个门槛,即具有普遍性,而且已经成为骚扰。

平心而论,三位校长的听证都说得不错,但却被公认为是灾难性的,因为三位校长在回答纽约共和党众议员埃莉斯·斯特凡尼克(Elise Stefanik)的一个问题时,都给人一种顾左右而言他的感觉。

斯特凡尼克问的是“在你们的校园里,呼吁对犹太人进行种族灭绝是受保护的言论吗?”这本来也不是一个那么难的问题,只是,斯特凡尼克问得咄咄逼人,而且要求用“是”或“否”来回答。问题是,这不是一个是或否的问题,而是取决于具体情况,看是不是过了那个门槛,从纯粹的言论自由上升到骚扰了。所以,没有一个校长回答了简单的“是”或“否”,坚持要视具体情况而论。但斯特凡尼克不饶不让,一定要一个“是”或“否”的答案。

斯特凡尼克这样问是有目的,也是设了一个陷阱。

三位校长既不敢说是也不敢说不是,当然被大部分人解读为她们心中有鬼。而这让我想起了当初《纽约时报》因为发表政府机密文件《五角大楼文件》被政府告上法庭(United States v. New York Times Company et al.)后,在最高法院的那场庭辩。

《纽约时报》的这场官司打得惊心动魄,有很多看点,很多故事。不过,最令人难忘并一再被提起的是这样一个时刻:大法官波特·斯图尔特(Potter Stewart)问代表《纽约时报》的宪法诉讼律师、耶鲁大学教授亚历山大·比克尔(Alexander Bickel):“假设我回去打开这些文件,我发现100名美国军人将因为《纽约时报》将要发表的内容而失去生命。你会继续发表吗?”

那一刻,全场一片死寂,如果一根针掉下来你也能听见。这个问题很可怕。根据第一修正案,正确的答案应该是:“那又怎样?”但你不能在一个重大案件中这样大声说出来。这将是人们唯一会记住的事情。但比克尔回答得如此之好。他说:“不,我对人性的忠诚大于我对法律原则的忠诚。但我要告诉你,如果你因为这个改变意见,那将是非常糟糕的法律。”

对照比克尔充满智慧的答辩,这一回,三个大学校长听证会上对斯特凡尼克问题的答复也真的成了人们唯一记得的时刻,一个灾难性的时刻。很多人说,三位校长不是错在法律上,而是错在公关上。如果学习比克尔的做法,就可以拿满分了。

但我要说,这里的问题不是三位校长回答得对不对,而是她们该不该被要求回答这样的问题。或者还是以时报的官司为例,最后美国诉纽约时报案以政府败诉收场,等于是说,媒体不再需要回答斯图尔特大法官提出的问题。其实,关于如何把握大学校园言论自由的问题,早在1967年就有了非常好的答案。

大学是批判者的家园,但它本身并不是批判者

60年代的美国大学校园是个特别混乱的场所,各种集会、静坐等抗议活动此起彼伏。学生们要求大学从与南非有关系的金融机构撤资,抗议征兵,反对越战,全国各地一触即发的种族矛盾爆发成骚乱......当时的美国大学,无论从字面上还是从象征意义上来说,都正处于抗议、世代动荡和内乱的风口浪尖。

1967年2月,芝加哥大学校长召集了一个由著名的第一修正案学者小哈里·卡尔文(Harry Kalven, Jr.)担任主席的教师委员会,就该校以怎样的原则对待“政治和社会行动”提出建议。这是一项极具挑战性的任务。在举国骚动之际,委员会成员们思考着他们的责任:大学应该如何应对当下炙手可热的政治和社会问题?当形形色色的党派分子要求大学选边站队并采取行动时,大学应该说什么或做什么?

委员会回顾、评估了一些与言论自由相关的历史事件,最后交出了《关于大学在政治和社会行动中的作用的报告》(也称为“卡尔文报告”)。该报告的核心结论是,大学的核心使命是“发现、改进和传播知识”,而保持中立是大学忠于其核心使命的必要条件。今天读来,报告中的不少论点,仿佛就是为当下的辩论焦点量体定制的:

“行使异议和批评这一工具的是教师个人或学生个人。大学是批判者的家园和赞助者,但它本身并不是批判者。”

“它不可能就当今问题采取集体行动,否则就必然危及其存在和有效性。没有任何机制可以让其达成集体立场,而不抑制促使其茁壮成长的充分的异议自由。”

“大学作为一个机构保持中立,既不是因为缺乏勇气,也不是因为漠不关心和麻木不仁。它源于对自由探索的尊重,源于珍视观点多样性的义务。”

“不应误解一所名牌大学的权力来源。大学的声望和影响力是建立在正直和知识能力的基础上的,而不是建立在它可能富有、可能有政治关系、可能有有影响力的朋友的基础上的。”

“卡尔文报告”强调:大学,作为一个机构,任何形式的参与或站队,都必然带来有损言论自由的副作用。只有保持中立,坚持不站队,大学机构才能真正成为提供言论自由的场所。对有争议的言论,教师和学生可以有鲜明的立场,但作为一个机构的学校却不该参与。

所以,要求大学校长对有争议的言论表态本身就是一个错误。政客是在玩政治游戏,但大学没有义务陪着一起玩。三个校长都拒绝在听证会上公开站队,不管在那个场合表面看来多尴尬,这样的回答完全正确。

相反,个别校长事后道歉,说明感受到了某种压力。这才是危险的信号。

大学的言论自由不该成为巴以冲突的牺牲品

从30多年前来到美国后就一直听说犹太人在美国势力极大,控制着很多东西。这次巴以冲突是真正见识了犹太人“金主”的厉害。

首先看见的当然是“金主”对大学的不满,取消或停止捐款的威胁就不说了,宾大校长不得不辞职的事情都发生了,可见学校承受压力之大。而这也正是“卡尔文报告”中强调的一点。

在“卡尔文报告”的最后,委员会成员之一,乔治·斯蒂格勒(George Stigler)教授,特意加了一个个人的注,说他同意报告的所有内容,唯一例外的是关于大学在以法人身份行事时的作用的说法。他认为,正确的表述方式应该是:“当大学以雇主和财产所有者的法人身份行事时,它当然应该体面地处理其事务。大学不应利用这些企业活动来促进任何道德或政治价值观,因为这样使用其设施会损害其作为知识自由之家的诚信。”

简单来说,就是大学不该被“金主”绑架。

以此来衡量现在的美国大学,我不认为它们在这方面是合格的。(当然,哈佛和MIT顶住了压力,两个学校的校长都保持了职位,这一点还是可喜可贺的。据说,这也是部分因为众议员斯特凡尼克“完成了一个,还剩两个”的推文给了另两个学校的校董极大刺激,让他们认识到这一行动的利害攸关。)

纽约共和党众议员埃莉斯·斯特凡尼克的一条推文说:“一个倒下了。还有两个。这仅仅是解决反犹太主义泛滥的开始,反犹太主义已经摧毁了美国最“著名”的高等教育机构。宾夕法尼亚大学校长被迫辞职只是最起码的要求......”

在美国,反犹的言论和思潮从来没死过,一有风吹草动就会冒头,2017年川普当选后,右翼势力抬头,在弗吉尼亚州夏洛茨维尔市(Charlottesville)举行拥护纳粹游行,高呼反犹口号,就是一个证明。所以,反对反犹是必要的,也是一个长期的斗争。但这并不意味着不能批评以色列政府。如果对以色列政府的批评受到犹太“金主”的压力,这不是一个健康社会的状况。

2007年,芝加哥大学和哈佛大学两位教授合著的一本揭露以色列游说势力对美国政策影响的书《以色列游说团与美国外交政策》(The Israel Lobby and US Foreign Policy)最初无法在美国出版,必须去欧洲出版,也从一个侧面说明了以色列游说势力在美国有多么强大。

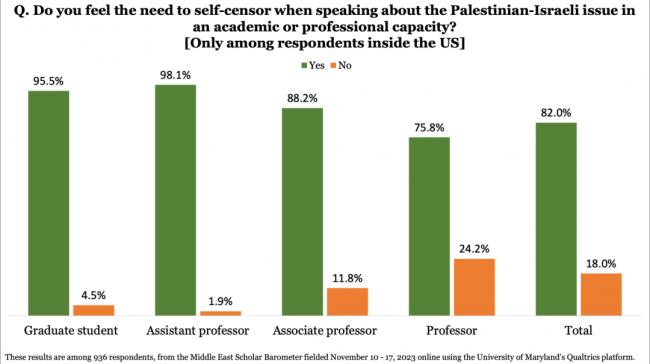

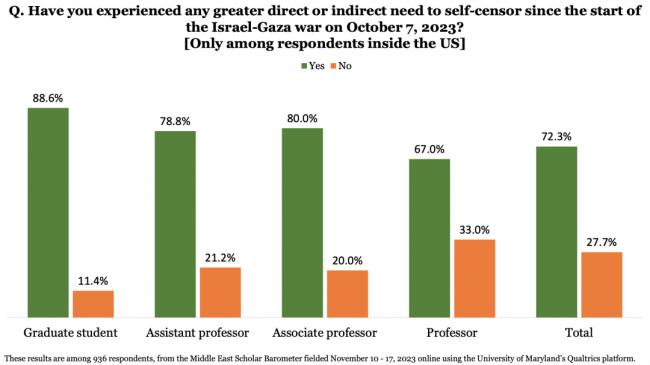

研究和撰写以巴冲突问题的学者一直处于走钢丝的境地,说话必须小心再小心,早就是公开的秘密了。但10月7日之后,环境更加恶化。马里兰大学和乔治华盛顿大学的一项调查发现,66%的受访者表示在谈论中东问题进行了自我审查,高于2022年秋季的57%。首先,57%已经是一个非常高的数字了,在此基础上又提高了9个百分点达到66%,非常令人担忧!下面分别为两个调查图表。

这个图表的问题是:在以学术或专业身份谈论巴以问题时,您是否觉得有必要进行自我审查?[仅限美国境内受访者]这些结果来自936位受访者,他们是2023年11月10日至17日通过马里兰大学Qualtrics平台在线进行的“中东学者晴雨表”调查的结果

自2023年10月7日以色列-加沙战争开始以来,您是否直接或间接地需要更多地进行自我审查?[仅限美国境内受访者]这些结果来自936位受访者,他们是2023年11月10日至17日通过马里兰大学Qualtrics平台在线进行的“中东学者晴雨表”调查的结果。

11月中旬,《哈佛法律评论》评审会投票决定不发表巴勒斯坦学者兼人权律师拉贝亚·埃格巴利亚(Rabea Eghbariah)的文章。(该文最后发表在The Nation。)

《纽约时报》报道,民权组织“巴勒斯坦法律”(Palestine Legal)的律师拉迪卡·赛纳特(Radhika Sainath)说,自哈马斯袭击事件以来,她所在的组织已收到450多起与校园相关的求助,比去年同期增加了十倍多。求助者包括被取消奖学金或遭到诽谤的学生、受到纪律处分的教授以及受到校董压力的管理人员。

在过去几个月里,最著名的亲巴勒斯坦校园团体“巴勒斯坦学生争取正义协会”至少被四所大学暂停,包括哥伦比亚大学、布兰代斯大学(Brandeis)、乔治华盛顿大学和罗格斯大学(Rutgers)。

在佛罗里达州,佛罗里达州立大学系统的校长于10月底致函各学校校长,要求必须“叫停”该州的“巴勒斯坦学生争取正义协会”分会。民权组织称这一命令明显违反了第一修正案。

塞纳特说:“这确实是我们从未见过的。无论是打压还是学生动员的规模,我们都迎来了60年代水平的时刻。”

CNN主持人法里德·扎卡利亚在《华盛顿邮报》发表标题为“战争的另一个牺牲品:校园言论自由”的观点文章。(《华盛顿邮报》截屏)

美国著名作家、CNN主持人法里德·扎卡利亚(Fareed Zakaria)感叹,美国大学的言论自由已经成为“战争的另一个牺牲品”。他说,在过去:“美国的言论自由如此强大”,……法院裁定允许一群纳粹分子游行。《哈佛深红报》能发表社论,赞扬波尔布特接管柬埔寨。他在上世纪80年代初上大学时,在校园里经常能听到煽动性的观点,从共产主义革命到狂妄地论证“黑人种族低劣”的科学家威廉·肖克利(William Shockley)。“在本世纪,我记得很少有大学就伊拉克战争,甚至2001年9月11日的恐怖袭击,发表官方声明。”

而现在,扎卡里亚说道:“美国的顶尖大学不再被视为卓越的堡垒,而是党派的外衣,这意味着它们将不断受到这些政治风暴的冲击。”

美国大学的言论自由环境已经离上世纪的60-80年代相去甚远,大学作为一个机构的中立立场也岌岌可危。

“卡尔文报告”中有这样的阐述:“大学的使命是发现、改进和传播知识。它的探究和审视领域包括社会的方方面面和所有价值观。一所忠于其使命的大学将对社会价值观、政策、实践和制度提出持久的挑战。从设计和效果上讲,大学是对现有社会安排产生不满并提出新的社会安排的机构。简而言之,一所好的大学,就像苏格拉底一样,会让人感到不安。”

大学是新颖理论和观点的试验田,有激进、出格甚至奇葩的言论很正常。很多时候,这样的言论就是社会进步的原动力。一个连大学里都没有任何激进言论的社会,一定是一个死气沉沉,没有生命力的社会。那才是需要令人担忧的。

言论自由是会给社会带来一定的风险。但限制言论自由的风险更大,很可能是大到我们无法承受。如果说,怎么做都会有错,那么,宁可错在给予过多的言论自由吧。这也是大学作为一个机构需要保持中立的意义所在。

——————

附:《关于大学在政治和社会行动中的作用的报告》

卡尔文委员会

关于大学在政治和社会行动中的作用的报告

由乔治·W·比德尔(George W. Beadle)校长任命的,小哈利·卡尔文(Harry Kalven,Jr.)任主席的委员会的报告。报告发表于《记录》(Record)第I卷第1期第I页,1967年11月11日。

该委员会于1967年2月由乔治·W·比德尔校长任命,要求其编写“一份关于大学在政治和社会行动中的作用的声明”。委员会认为其职能主要是为大学社区讨论这一重要问题提供一个出发点。

委员会回顾了大学在以下事务中的经验:参与社区重建;在20世纪40年代的布罗伊莱斯法案(Broyles Bill)调查中以及50年代初的詹纳委员会(Jenner Committee)听证会上捍卫学术自由;反对1958年《国防教育法》中的免责声明;其对校外房屋出租标准的重新评估;以及在向选拔服务局提供男生军衔问题上的立场。委员会在内部讨论中发现,他们对大学在政治和社会行动中作用的适当性有着深刻的共识。但委员会感觉到一些人对大学这一角色的误解,因此希望重申一些古老的真理和宝贵的传统。

大学在促进社会和政治价值观的发展方面发挥着巨大而独特的作用。这种作用是由大学的独特使命所决定的,也是由大学作为一个群体的鲜明特点所决定的。这一角色的作用是从长远角度来看的。

大学的使命是发现、改进和传播知识。它的探究和审视领域包括社会的方方面面和所有价值观。一所忠于其使命的大学将对社会价值观、政策、实践和制度提出持久的挑战。从设计和效果上讲,大学是对现有社会安排产生不满并提出新的社会安排的机构。简而言之,一所好的大学,就像苏格拉底一样,会让人感到不安。

异议和批评的工具是教师个人或学生个人。大学是批判者的家园和赞助者,但它本身并不是批判者。再次回到经典的说法,大学是学者的社区。大学要履行其社会使命,就必须维持一个非同寻常的自由探索环境,并保持独立于政治时尚、激情和压力。一所大学,如果要忠实于自己的求知信念,就必须接纳、包容和鼓励自己社区内有最广泛的各种观点。它是一个社区,但只为教学和研究这一有限但伟大的目的而存在。它不是俱乐部,不是行业协会,也不是游说团体。

由于大学只是为了这些有限而独特的目的而成为一个社区,因此它不可能就当今问题采取集体行动,否则就必然危及其存在和有效性。没有任何机制可以让其达成集体立场,而不抑制促使其茁壮成长的充分的异议自由。它不能坚持要求其所有成员都赞成某一社会政策观点;因此,如果它采取集体行动,就必然是以谴责任何持不同观点的少数人为代价。简言之,它是一个不能通过多数表决来就公共问题达成立场的社区。

因此,大学作为一个机构保持中立,既不是因为缺乏勇气,也不是因为漠不关心和麻木不仁。它源于对自由探索的尊重,源于珍视观点多样性的义务。作为一个机构,这种中立性与师生个人参与政治行动和社会抗议的充分自由相辅相成。大学有义务提供一个论坛,对公共问题进行最深入、最坦诚的讨论,这也是对大学的一种补充。

此外,不应误解一所名牌大学的权力来源。大学的声望和影响力是建立在正直和知识能力的基础上的,而不是建立在它可能富有、可能有政治关系、可能有有影响力的朋友的基础上的。

在历史的长河中时有这样的事件发生——社会或社会中的一部分,会威胁到大学的使命及其自由探索的价值观。在这种危机中,大学作为一个机构有义务反对那些威胁到大学的使命及价值的举措,积极捍卫自己的权益和价值观。也有另外一种情况,即涉及大学财产所有权、资金接收、荣誉授予、其他组织成员资格的情况时,可能会出现大学的角色怎样才适当的问题。在这种情况下,大学无论如何行动,都必须以法人身份作为一个机构行事。在特殊情况下,大学的这些法人活动可能会与最重要的社会价值观相抵触,因此需要对其后果进行仔细评估。

除了上述这些特殊情况之外,在我们看来,还有一个重要的推定,即反对大学采取集体行动,或就当今的政治和社会问题发表意见,或改变其企业活动以促进社会或政治价值观,无论这些价值观多么令人信服和吸引人。

诚然,这里谈到的都是涉及重大原则的问题,将原则应用于个案并非易事。

因此,教师、学生或行政部门都有不容置疑的权力通过现有渠道,如理事会委员会或校董会,质疑大学在特定情况下是否根据这些原则发挥了应有的作用。

我们的基本信念是,一所伟大的大学可以为改善社会做出巨大贡献。因此,大学不应偏离本身的使命,而成为二流政治力量或次影响力的角色。

小哈里·卡尔文,主席

约翰·霍普·富兰克林(John Hope Franklin)

格温·J·科尔布(Gwin J. Kolb)

乔治·斯蒂格勒(George Stigler)

雅各布·格泽尔斯(Jacob Getzels)

朱利安·戈德史密斯(Julian Goldsmith)

吉尔伯特·怀特(Gilbert F. White)

施蒂格勒的特别评论意见:

同意所起草的报告,但对倒数第五段关于大学在以法人身份行事时的作用的说法除外。关于这个问题,我希望采用以下形式的表述:

当大学以雇主和财产所有者的法人身份行事时,它当然应该体面地处理其事务。大学不应利用这些企业活动来促进任何道德或政治价值观,因为这样使用其设施会损害其作为知识自由之家的诚信。