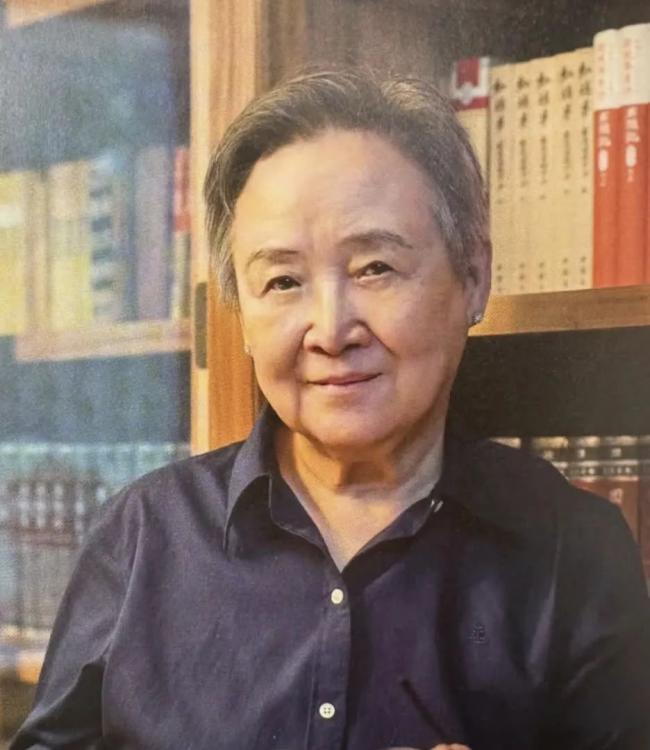

北京市文联发布讣告,作家谌容因病医治无效,于2024年2月4日在京去世,享年88岁。根据逝者生前愿望,丧事从简,不举行遗体告别仪式,不举行追悼会和任何形式的追思会,家中不设灵堂。

谌容是著名作家、编剧,也是梁左、梁天、梁欢的母亲。上世纪70年代开始文学创作,1975年出版个人首部长篇小说《万年青》,1978年出版长篇小说《光明与黑暗》。1979年中篇小说《永远是春天》发表在巴金先生担任主编的《收获》杂志上,茅盾先生在第四次文代会讲话中对该作品点名称赞,称其为“中篇小说出现了初步的繁荣”的代表。

谌容坚持现实主义创作原则,勇于触及现实问题,作品具有强烈的时代感。1980年发表中篇小说《人到中年》,迅速引发文坛内外的广泛关注。小说成功地塑造了以眼科医生陆文婷为代表的社会主义新人的典型形象,表现了社会变革时期知识分子的生活处境和心路历程。作家敏锐地触及了一个富于时代意义的社会问题,显示了其艺术良知与勇气,引发了全社会对知识分子问题的重视。

《人到中年》荣获第一届全国优秀中篇小说奖一等奖,被评为“中国改革开放40年最有影响力的40部小说”之一,同名电影荣获第3届中国电影金鸡奖和第6届大众电影百花奖最佳故事片奖,谌容本人也凭借该片荣获第5届小百花奖优秀编剧奖。谌容同志一生创作丰厚,出版的作品还有小说《减去十岁》《懒得离婚》等,收录于《谌容文集》。

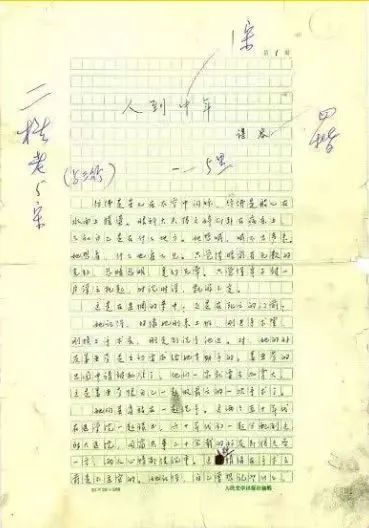

谌容《人到中年》手稿,现藏中国现代文学馆

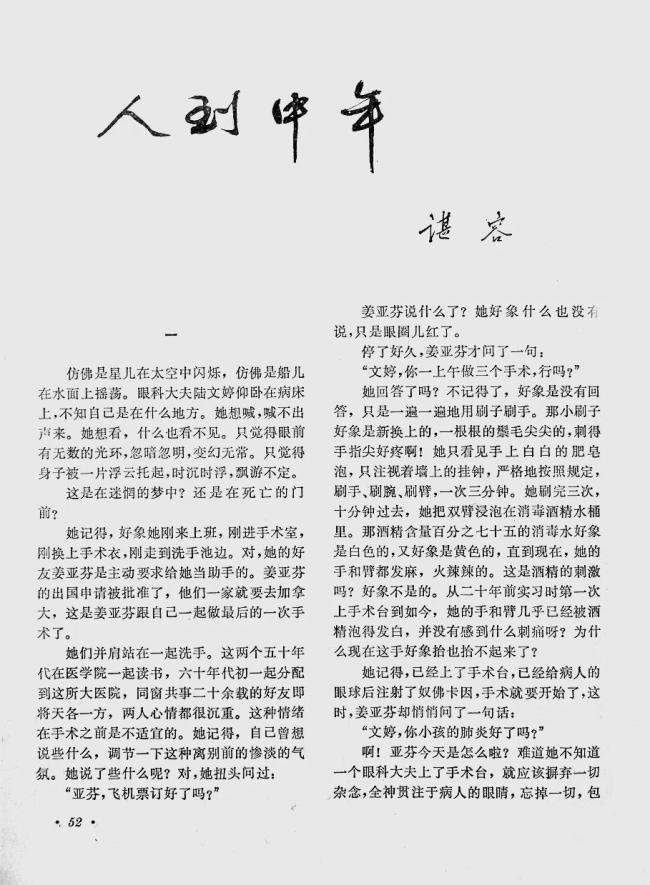

《人到中年》刊载于1980-1《收获》

谌容与巴金先生,1981年北京国务院第九招待所

前排左起:冯骥才、巴金先生。第二排左起:吴泰昌、谌容、李小林、陈丹晨

1981年4月北京国务院第九招待所

左起:袁敏、谌容、肖元敏、迟子建。2017年《收获》创刊60周年活动

每一步都是置之死地又起死回生

文|谌容

记得除了有关单位要求填写的履历表,自己从未写过自传之类的文字。也因此,有关作者的年龄、出生地、祖籍、家庭、经历等,被介绍时多有差误。其实,差不差的也不是什么大事,因而也就一直没去管它。直到这次出版文集时,周围的朋友特别是编辑部的同志们都劝我还是写一篇小传,把自己的来龙去脉说清楚比较好。也好,那就从头说起吧。

首先,我这个姓,《百家姓》上就没有。谌,这个字《新华字典》上只有一个音:chén。我们家祖祖辈辈却念“甚”。记得四十年前,中央人民广播电台连播我的小说,天天结束时,夏青同志都要用悦耳的声音说:这是女作家“陈容”的作品。我听着觉得别扭,给电台打了个电话,那边回复说,电台播音的依据是《新华字典》,又客气地说,别的字典可以证明是多音字也行。如果这事放在今天,我肯定是听之任之,绝不会去打那个电话。可笑那时,放下电话就搬出几本字典,还真被我找到了。《康熙字典》上“谌”字作为姓氏时有三个音:“陈”“甚”“真”。谌,是谨慎的意思。当时我还如获至宝,立刻就特别高兴地通知了电台。结果,在最后几天的播出中,夏青同志只好加上一句:“谌容”同志就是大家熟悉的女作家“陈容”同志。

“谌容”是我的名字也是笔名。我今年83岁,汉族,祖籍重庆巫山县,1935年10月25日出生于湖北汉口,出生后在汉口居住约两年。据家人说,一岁多时我曾患小儿肺炎,眼看气息奄奄生还无望,已被家人从床上挪放于地。幸蒙中医名家冉雪峰先生到来,一服中药把我从死亡线上拉了回来(冉先生是巫山县人,家父的小同乡)。这也算作者生命中的大事件。救命之恩难忘,至今我对中华医学顶礼膜拜坚信不疑。

1937年日寇入侵,父亲供职的机关疏散南迁,两岁多时随家人乘船逃难至四川成都。1942年的一天,日本飞机突然轰炸,因年幼不及避入防空洞,炸弹近在咫尺爆炸,当场家人头部中弹片血流满面。如无家人身体遮挡护佑,可能我就难逃一死,那年我七岁。

1943年日寇对我大后方的城市狂轰滥炸,全家随父亲的机关疏散至重庆巴县歇马乡,我就读于歇马乡村里的“小弯小学”。记得上学的路上周围是一片水田,学校门前有一条小河。河岸边有一家人开了个油坊,油坊那架很大的木头水车昼夜在河里转动,掀起小小的透亮的水帘子。每天上学都要站河边看一会儿慢慢转动的水车,然后才踏过小石板桥跑进校门。四十年后我又回到那里,学校简陋的小院儿还在,只是旁边盖起了新楼。校门前的小河干枯了,水车没有了,油坊老板也搬走了。

1945年抗战胜利,父亲工作调动至北京,我的小学生涯才算断断续续告一段落,终于在北京东单三条私立“明明小学”毕业。这个小学设在胡同中的一栋洋楼里,颇有点“贵族气”。记得毕业典礼那天,一位女老师拿了一套外国机器来,教我们自己做冰淇淋以示庆祝。那是我第一次吃冰淇淋,所以记忆犹新。毕业后我考入当时的北京北新桥女二中。

1947年年底父亲调回重庆,全家随行。我考入重庆南岸女二中,读到初中二年级。在这个学校印象最深刻的一件事,是重庆解放前夕国民党撤退时放的那一把大火。那天夜里,我们站在学校的山坡上隔江远望,只见对面城里一片火光,烧红了半边天。师生们都惊恐万分,怕回不去城里了。后来才知道是那个国民政府的市长杨森逃跑前下令放的火。回城时从码头上来,我看见林森路一条街几乎被烧光了。

1950年刚解放时,父亲的历史问题尚未作结论,工作也没有落实,父母就把我和妹妹送到了成都一个远房亲戚家。在亲戚家住着很不适应,不到一年,我就自作主张买车票带着妹妹回了重庆。

1951年返回重庆。三月,重庆西南工人出版社门市部(书店)招考售书员,我去报考,被录取了,算是参加了革命工作。

当时书店是开架售书,店员的任务是站在一旁监管服务。无奈当时年龄太小(十五岁),只顾站在书摊旁看小说,完全忘了自身的职责,以至于在我的看守之下许多书都不翼而飞,被领导批评教育是家常便饭。大概是因为屡教不改,经理就把我调去开发票。对这次的调动我心中窃喜,开发票只要不写错就行,丢书就跟我没有关系了。那时刚解放,文化人都比较穷,书店里看书的人多,“偷”书的人也不少,买书的人却不多,开发票的工作相对轻闲,责任也小些。虽然顾客多的时候不便低头看书,人少时还是可以的。因而就盼着下雨,那种天气逛书店的人寥寥无几,可以堂而皇之地坐在桌子后面看小说,经理也不会管你。往事如烟,一去不复返,年迈之人追忆当年白纸一般的少年心境,莫名的伤感时时涌上心头。

我们这个为工人服务的书店是解放后才建立的。经理是上海刚参加革命的大学生、南下干部,二十四岁。其他售书员都是像我一样十五六岁的半大孩子。那是一个非常年轻、充满活力的集体,大家都住在书店的楼上,停止营业插上门板后就一起去看电影,或者经理打着拍子教我们唱“解放区的天”。我们还把书送到工厂矿山的工人手中。记得有一次,我和一个十六岁的男孩子一组,一路搭乘轰轰作响冒着黑烟的长途汽车,背着书到了著名的天府煤矿。出于好奇,我们想下矿井看看,却被周围的师傅们坚决制止了,理由是井下的工人都一丝不挂。

1952年6月西南工人出版社门市部与新华书店合并,小伙伴们都去了新华书店。好像当时《西南工人日报》编辑部需要一个干事,就把我调到了编辑部。他们私下告诉我,之所以调我去是因为我开发票时字写得不错。庆幸家严从小让我临写颜真卿,使我得到了这份工作。那年我十六岁,既无学历也无资历更没有后台,在编辑部我的工作既不是编辑也不是记者,是为编辑部服务的干事。不过我很忙,要负责给编辑记者们领工资、发电影票、跑印刷车间、拆看读者来信,然后分类交给编辑回信。晚上十二点起来,收听中央人民广播电台记录新闻。因为当时没有电传之类,为了不耽误第二天见报的重要新闻,只能夜半时分由我一字一字地记录下来,然后交夜间值班总编。虽然整天被呼来喝去的,我对这份工作还是相当的满意。首先,穿上了灰色的双排扣“列宁服”,参加了革命工作自食其力,脱离了家庭。其次,好歹这工作与文化相关,有利于自己的学习。因此,在那两年的工作中表现还是很积极的,曾得到冯社长在全报社大会上的表扬。写上这次的表扬并非为了夸耀自己工作得多么好,而是因为这次的表扬对我即将报考大学至关重要。

1954年中央出台了一项政策:凡参加工作三年以上的青年干部可以报考大学,入学后由国家给予助学金,享受调干大学生待遇。这消息对于我无疑是喜从天降,我的工龄三年半,够了,于是立刻跑到人事科报了名。多年后我才得知,我的报名曾引起人事科一番争论,原因很简单:我的家庭出身问题。

一个人的家庭出身不能由自己选择,这个简单的道理谁都懂。然而不幸,在那一股极左思潮泛滥的年代,凡是非劳动人民家庭出身的人,大都会被另眼看待,或者说受到歧视,我也不能幸免。这个家庭出身问题竟困扰了我半生,几乎毁掉了我的事业与前途,直到改革开放阳光普照的新时代才得以解脱。

因此在这篇小传里,有必要把我的家庭情况交代清楚,也便于读者更好地了解这个作者。

我的父亲谌祖陶(字述尧)是重庆巫山县人,就读于三十年代北京的“中国大学”。很遗憾,他选择了法律系,毕业后只能服务于当时的国家机器。他历任地方法院的书记员、推事,高等法院的院长,直至最高法院的庭长。所幸他老人家经办的是民事案件,不涉及刑事人命官司。重庆解放,他的历史被审查清楚后就留用于西南最高人民法院。我的母亲杨淑芳(字哲生)是河北保定清源县人,出身于一个封建的大家庭。她的寡母顶住族人的压力,用自己的私房钱偷偷送她外出求学。母亲读完了河北保定女子师范高中,毕业后在北京东城的史家胡同小学任教。抗战时期我家疏散在农村时,因村里的小学没有教员,她也当过两年乡村教师。印象中,母亲写得一手漂亮的毛笔字。《红楼梦》《聊斋》是她常看的书,对京剧《锁麟囊》《玉堂春》不但熟知还会唱几段,她说自己年轻时还是京剧票友。母亲的一生与政治毫无关系。我的祖父祖母都在老家重庆巫山县。至今我也没有回过巫山,没有见过祖父母。听家人说,他们一生就住在山清水秀的小三峡。虽然我对他们的经济状况一无所知,但在旧社会贫穷的深山里能供出一个大学生,定有不少土地,想必是个地主。

因此,从参加工作以来,在履历表“家庭出身”一栏里我都填上“官僚地主”。在那个动不动就“查三代”的年代,我这个家庭出身显然是极不光彩的,也难怪在我申请报考大学时会遭到一些革命同志的反对。不过,我运气很好,人事科的一位女组长(也许是副组长)坚持同意我的报名。她的论点就是人们常常挂在嘴上的“一个人的家庭出身不能自己选择,重在个人表现”,举的例子就是:“她本人工作积极努力,曾在全社大会上受到过社长表扬”。平时我和这位大姐从无交往,只知道她姓张,是解放前的大学生,在学生运动中参加游行时被国民党军警的刺刀刺伤,留下了后遗症,身体不大好。算来她应该九十高龄了,每每想起我报考大学时的往事,总会想起她,尽管我连她的名字都不知道,还是由衷地感谢她的仗义执言。

终于准许我报了名,而且按规定给了一个月的复习时间。以我这初中二年级的水平,三十天的复习功课时间想考上大学几乎是不可能的,这就要感谢我的工作环境了。在编辑部,我周围的编辑记者大都是解放前的大学生,社领导是有学识有革命资历的老干部,我非常羡慕他们有学问还会写文章在报上发表。尽管当时我在编辑部是年龄最小、职务最低,学历更谈不上的小干部,倒也没有自暴自弃甘居下游,而是自强不息暗中努力,希望能迎头赶上他们。我的工作虽然烦杂琐碎,却有很大的机动性,只要把分内的事干完了,时间都是属于自己的,没有人管我。于是,在这期间我读完了初、高中学生应学的语文、历史、地理教科书,数理化没兴趣也看不懂。此外,刚解放时俄文很受追捧,电台里天天教俄语。我也弄了个小收音机很认真地毫无目的地跟着学,也就是想丰富自己的文化知识而已。

想来可笑,我这一系列“盲目”的自学,竟仿佛是为日后考大学做了充足的准备。当时还要考一门“政治时事”,这对我更容易。每天我记录的新闻都是国内外大事,答起考卷来驾轻就熟,比那些应届高中毕业生强多了,根本不用复习。在报考什么大学的问题上无人可商量,加上我非常自信,直接报考了北京的“外国语大学”(那时叫“北京俄文专修学校”)。很幸运,录取通知书寄来,大学我考上了,那年我十九岁。

如梦中一般,1954年我居然成为了新中国的一名大学生,而且享受调干学生待遇,由国家每月补助25元助学金。那时物价便宜,在学校食堂一日三餐,每月饭费交十二元五角就够了,自己还余十二块五。因为我有弟妹四人,母亲没有工作,家庭负担重,我每月寄回家十元,剩下两块五零用。那时人们都不富裕,有些自费大学生连这两块五零用钱也没有。

大学对于我绝对是一个美好的新天地,特别是图书馆。俄语我自学过一些,应付苏联老师考个“五分”并不难,我的专业学习成绩甚好。在大学的几年间,我把大部分的精力都放在了图书馆,真是如饥似渴般阅读中外名著,还参加了学校的文学社,而且“荣任”社团的“联络部长”。三年间寒暑假没有回过家,一来没钱买火车票,二来主要还是舍不得泡图书馆的时间。在那所大学里,与其说我读的是外语系,不如说上了一个“中文系”更贴切。那一段时光对我走上文学之路想来还是重要的。

入学时我们学校名为“北京俄文专修学校”,地址在北京西单石驸马大街,沿用着一部分旧北平女子师范大学的校舍,很快我们就搬到了北京西郊魏公村的新教学楼,并且改名“北京俄语学院”(现北京外国语大学)。本来学制是三年,应该1957年毕业。那年正赶上反右派运动,听说是因为学生分配的问题,延期一年,改成四年。1957年只有少数学生被一些单位挑走。中央广播事业局(现中央人民广播电台和中央电视台)到学校要了四个人,两名男生两名女生。又是很幸运,我是其中之一。

那时人们都没有电视,也无须电视台,只有中央人民广播电台。我被分配在中央台的伊朗、土耳其语组。因为当时缺少懂这两门外语的人才,就由我们把稿件翻译成俄语,再由懂俄语的专家译成他们本国的语言广播。不久,我们有了懂这两国语言的同志,我就被调到了对苏联广播部听众来信组。当时中苏关系尚未破裂,电台收到的苏联听众来信很多。我们组有五六个同志,每天办公室里只听见打字机响成一片,甚至还要加班加点。

很不幸,1960年我晕倒在笨重的俄国打字机旁,从此开始了那一段不堪回首的日子。打针、吃药、住院,中西医都无济于事,关键是不能确诊是什么病因导致的频繁晕厥。晕倒总是突如其来人事不知,醒来则一切如常,只是精神不济,人也日见消瘦,一米六的身高,体重只有八十斤,倒也无须减肥了。最尴尬的一次是刚出家门,去医院等车时晕倒在13路公共汽车站。那时的人们崇尚急公好义救死扶伤,热心人从我的包里找到我家地址。幸亏宿舍离车站近,传达室的老王同志跑来把半死不活的我背回了家。

1962年左右中央机关精减干部,我榜上有名,被精减到北京市教育局。虽然在病休中被机关精减,似乎有些绝情,但若换位思考,从工作的需要出发,当局的决定也无可厚非。对于我个人,身体才是本钱,如果学校教书工作不那么紧张,从此摆脱疾病的折磨也未尝不是好事。谁知天不从人愿,站在讲台上照晕不误,万般无奈,我只得拿着病假工资待在市教育局,成为“待分配”干部。

所谓“祸兮,福所倚”!我自己也没有想到,这一病竟为我病出了又一片新天地,开始了我的写作生涯。尽管这片新天地并非那么鸟语花香,却也是上天的赐予,病中人的希望。我后来写的一篇散文《痛苦中的抉择》,多少描述了那时的真实。

这种病不犯时像健康的好人一样,病休的日子里除了看书料理家务,我曾尝试学过画画,研究过烹调、缝纫,练习过翻译,后来干脆自己编写小说了。在我决定开始写作时,唯一支持我的人,或者说唯一知道这件事的人,只有我的丈夫范荣康。在这里,有必要交代一下我的家庭婚姻状况。

1956年大学二年级暑假我结婚了,周岁不满二十一吧,也许现在的年轻人觉得是早婚,其实在20世纪50年代十八九岁的女孩子结婚是很正常的事。更何况我们班上调干学生多,都是在社会上工作了三年以上的人,结了婚有孩子的也大有人在。

范荣康(原名梁达)也是从重庆调来北京的干部。他曾是西南《新华日报》的记者。在重庆时,我们两家报社比邻而居,有时也联合在一起开大会,听重要的传达报告。不过,那时我并不认识他,只是从《新华日报》上看到过他写的通讯文章。直到我来北京读书,他调到北京《人民日报》工作,才由我们报社的一位大姐正式介绍认识。好在曾读过他写的文章,也算知根知底。加上本人择偶标准很简单:忠厚诚实文化人,年龄差距六岁也合适。更加上双方都是孤身在北京,例行交往了月余之后,趁着学校暑假就结婚了,放在今天可能就叫“闪婚”。

我的家庭生活很平静也很正常,基本没有吵嘴打架之类的事。正像我后来小说里写的,家庭里的矛盾无非是柴米油盐之争,不涉及马列主义、修正主义原则问题,不必闹得刀光剑影你死我活。当然,夫妻间平静和谐的生活是建立在相互信任、相互扶持的基础之上的。就如我“异想天开”地要写小说,如果最亲近的人不支持,你根本就干不成。更何况六十年代写作被认为是不务正业,个人主义想“成名成家”,那可是大罪。也因此,在我写第一部长篇小说时犹如地下工作者一般,只能暗中进行。第一读者只有范荣康,外人都不知道。他是一个很称职的第一读者,不但负责挑毛病还能以他评论员的敏锐在政治上为作品把关,甚至可以动手改错别字和不当之处。后来,因为我的家庭出身问题遭到出版社“造反派”不公正的对待时,他和我共同顶住压力。特别是当我的第一部长篇小说《万年青》在人民文学出版社出版之后,由于创作假问题被扣发了三年工资,以至于害得五口之家需要举债度日时,他都一如既往地支持我。当我在重重压力之下灰心丧气企图搁笔时,只有他鼓励我,认为我有写作的潜力,不写太可惜了。这也许又是我运气好,一生中得遇知己,而且是自己的丈夫。

请恕我不想回忆18年前那个悲惨的日子了,那年一个月之内我的丈夫范荣康和大儿子梁左都相继离我而去。有读者常常要求我在扉页上写一句话,我曾写过“生活中有鲜花也有眼泪”。流泪的日子也要倾尽全力好好过下去,这就是生活!现在我拥有一个大家庭,有儿子、女儿,孙子、孙女,外孙、外孙女,去年有了两个小重孙,已是四世同堂。

诗人、文学评论家张光年(左六)和青年作家谌容(左四)、张洁(左七)等人合影(摄于1985年)

耄耋之年回顾我的文学之路,虽是走得艰难,却也伴着无比的欢喜,似乎每走一步都是置之死地而又起死回生。1974年,我全心全意无比虔诚地写完了长篇小说《万年青》,无视当时政治风云的强劲,迫不及待地就把稿子交给了人民文学出版社。不幸正赶上“批林批孔”运动,我给出版社带去了灾难。出版社楼道里贴满了“造反派”的大字报:“为什么要出版法官女儿的书,而不出版工农革命群众的书”。后来,经过艰难困苦的斗争,《万年青》才得以出版。之后我又写了长篇《光明与黑暗》。这两部长篇都是发表在新时期之前,没有选入这套文集中。

1978年,春满大地改革开放的新时期到来,我满怀喜悦地写完了中篇小说《永远是春天》。当时我在文学界谁也不认识,只认识人民文学出版社的编辑,就把书稿交给了编辑部的老孟同志。因为字数不够长篇他们不能发表,可是,老孟同志并没有把稿件退还我,而是积极地四处为这篇小说找出路,结果找到了上海复刊不久的大型期刊《收获》。小说稿放在了主编巴金同志的案头,同时也有人报告主编,这个作者“文革”中出版过两部长篇。这个小报告显然对作者是极为不利的,幸而巴金同志没有理睬这些闲话,甚至没有让作者修改直接就刊登了。从此,我很幸运地成为了《收获》的作者。

特别难忘的是,这篇小说发表之后,巴金同志听说这个作者还在扣着工资的情况下进行业余创作,就趁来北京开文代会之机,让他的女儿、《收获》的执行主编李小林同志到家里来看望作者。记得那天我的三屉桌上是写了三分之一的《人到中年》手稿,她看了就非常热情地鼓励我快写下去。她的突然来访给我全家带来的惊喜可想而知。从那以后,四十年间她不仅是我的责任编辑,更是患难与共的挚友。直至今日,当得知我还没有出版过文集时,她也是那般地关怀安排,促成了此书的出版。

1979年,在我的中篇小说《人到中年》发表之后,北京市委由宣传部补发了我的三年工资,并把我调入北京市作家协会成了一名专业作家。

再回首,一生的选择没有错。文学创作伴随我度过了无数个春夏秋冬,见证了我孤独面壁时的辛劳,也见证了我笔耕收获的春色满园。我时时鞭策自己:今生不负心中这支笔!

(摘自《谌容文集》,谌容著,作家出版社2019年9月出版)

本文发表于《文艺报》2020年1月3日6版