最近几天,阿扎达的祖母和母亲一直鼓励她不要太悲观,但她能看到她们眼中的忧虑。“我成长的过程中,很多时候都能感觉到性别歧视。但现在,我反而感激那些日子。塔利班回来了,我在社会上甚至不能被称为人类。”

阿扎达出生在2001年,那时塔利班刚离开喀布尔,结束此前长达五年的执政。从1996年到2001年,塔利班对女性施以严苛教法,其中包括:禁止工作和学习;出门必须穿从头遮到脚的罩袍,并要有与其有血缘关系的男性陪同。如果违背相关规定,会遭到鞭打和辱骂。

女性还被禁止使用化妆品;禁止穿喇叭裤;禁止大声笑;禁止穿高跟鞋;禁止穿颜色鲜艳的衣服;禁止无人陪同乘坐出租车;禁止参加广播、电视或任何公开会议抛头露面;就连家里的窗户都被强制要求不能是透明的,这样从外面看不见女性。

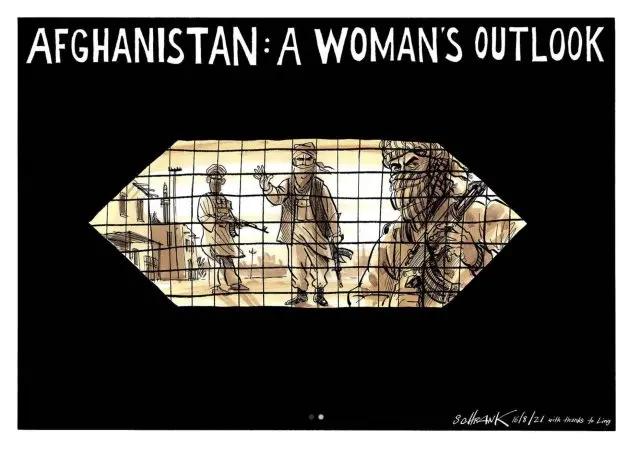

罩袍里望出的世界

此外,商家也禁止拍摄女性,女性模特不能出现在照片或视频中;塔利班政权还修改了包含女人词语的街道或广场命名,比如将“女人的花园”改为“春天的花园”;女性也不可以与男性商人进行交易,禁止接受男性医生的治疗,禁止与男性同乘公共汽车。

一旦女性被指控在婚外发生性关系(哪怕遭到强奸),将会被公开处死。这些严苛教法存留至今。仅在2012年,阿富汗就发生了240起荣誉谋杀。荣誉谋杀指的是凶手谋杀家庭成员以达到挽回家族荣誉的目的,受害者大多数是女性,被杀害原因主要有被强奸、被怀疑通奸、打扮时髦举止轻浮、拒绝被指定的婚姻等。

《爱与战争》作者、美国摄影记者林西·阿达里奥(Linsey Addario)曾在2000年走访过喀布尔,她回忆说,喀布尔所有婚礼都被取消,路上汽车很少,没有音乐、电视、电话,人行道上也没人闲聊。尘土飞扬的街道上挤满了在长期战争中失去丈夫的寡妇:她们被禁止工作,唯一的生存手段就是乞讨。无论是室内还是室外,人们都很害怕。

冒着被处死的风险,许多女性在自家的地下室、被塔利班关闭的学校里为女生授课。一些女教师被塔利班开除后便干脆把女学生叫来家里办私学,教授她们科学和文化知识,对外则宣称女孩们在这里做女红、学古兰经。

“塔利班的统治将喀布尔从一个饱受战乱的城市变为一座死城。”法齐娅说。出生于1976年的她亲历过这段时期,她在自传《我不要你死于一事无成》中详细记录了当时的种种细节。

阿富汗喀布尔,喀布尔郊区,一群爱好瑜伽的女性集体练习瑜伽

最恐怖的是“恶习与美德部”,胡须不够长的男人和袍子不够长的女人被带到这里接受惩罚。受到惊吓的喀布尔女性被指控不道德,接受从阿富汗南部保守乡村来的毛拉的审判。一直以来,喀布尔与这些乡村在文化和社会习惯上就是两个世界。如今,拥有大学文凭的女性却要被那些不洗澡、不识字的文盲指手画脚。

她曾记录过一个场景:一对夫妻推着自行车在街上行走,妻子的穿着是传统服饰夏尔瓦克米兹。三个塔利班分子突然走了过来,从背后袭击她,用鞭子拼命抽打她的脑袋,很快她就被打得匍匐在地。当三人开始打她丈夫时,为了自保,这个男人竟然当场休妻。“在塔利班眼里,只有两种人,要么你是他们的一分子,要么你不是。”法齐娅说。

年轻女孩被剥夺了最基本的权利,她们不再能随意感受阳光的温暖,因为一听到塔利班分子的声音,她们便立刻溜进屋子,一刻也不敢多留。

喀布尔街头的女性壁纸广告消失了

艾美奖最佳纪录片《罩袍下的世界》记录了当时阿富汗监狱中的女性。“逃离丈夫”,判监禁7年;“逃离家庭”,判监禁10年。一位女犯人甚至说,她不介意在监狱里多待几年,因为监狱比外面的世界更安全。

16岁的阿富汗女孩艾莎曾被强迫嫁给塔利班士兵,逃跑后被抓回,丈夫割掉了她的鼻子和耳朵。后来她逃到美国,在一家基金会的帮助下,她成功接受了整容手术,终于能以完整面貌示人。她鼻子被削掉、面部残损的照片登上了2010年8月《时代》杂志的封面,令全世界对塔利班的暴行咋舌。

aisha的脚在8月16日的喀布尔国际机场被踩伤

“如此种种都是以真主的名义执行的,但我绝对不相信这是真主的旨意。我敢说,即使真主见了也会掩面而泣。”法齐娅在自传中写道。

近年来,塔利班领导人多次对外宣称,在其统治下,女性将享有平等权利,包括接受工作和教育的权利。但事实上,自去年塔利班与阿富汗政府开启和平谈判以来,在新闻、医疗和执法等领域工作的女性在一波波袭击中丧生。

塔利班发言人表示不会对任何人进行报复

2020年11月2日,一伙武装分子在喀布尔大学引爆炸弹,导致19人丧生,另有22人受伤。阿扎达和提尔达的好朋友在此次袭击中身亡。

他们死去的朋友就读于喀布尔大学公共政策学院,大多数人当时正在上最后一个学期的课程,他们本应成为未来的法官和政治家。“我绝不相信塔利班,每次看到他们,我就会想起那些被炸死的朋友们。”提尔达说。

据联合国难民署统计,自今年5月底以来,阿富汗有25万人被迫逃离家园,其中80%是妇女和儿童。而自今年年初以来,约40万平民被迫离开家园。在此之前,截至2020年底,在国内各地流离失所的阿富汗人已经达到290万。

“未来我依然会为了自己的权利而战”

2014年,女导演卡里米曾被媒体问及,未来还有没有可能再回到塔利班执政期那样,女孩被禁止上学、女性被排除在社会活动之外?

当时刚走出校园的她抱持乐观态度,“我不相信那段历史会在阿富汗重演。过去十多年,人们已经尝过了自由的滋味。可以自由地坐在咖啡店里,可以聊时事看电影,人们不会轻易允许别人给自己再次戴上镣铐。”

如今塔利班卷土重来,很多女性无法预料将来的走向,只能在恐惧中逐渐调整自己的衣食住行。

在阿富汗第三大城市赫拉特,据《西班牙日报》8月18日报道,头戴白头巾、身着黑色外衣的女学生已回到赫拉特的学校中,她们为能继续学习而兴奋不已。一名女学生在接受采访时表示:“我们希望和其他国家一起进步。我们期待着塔利班能够维护安全。我们热爱和平,不希望开战。”这所学校的校长则说,她对学校能迅速开放而感到欣慰。

塔利班发言人表示不会对任何人进行报复

与其他更为保守的地区相比,靠近伊朗边境的赫拉特一直是阿富汗最国际化的城市之一。不过,据当地一位大学女教授说,塔利班夺取赫拉特的控制权后,她出门工作时特意选择了一件深色长袍,就在上一周,她还穿着一件颜色鲜艳的披风,只用围巾随意遮住了头,脸上化着淡妆。

“当塔利班进入了大学,入口处的保安告诉我,‘女性暂时不能进去’。”这名教授说,她被告知,塔利班不会因为缺席课堂而扣除她的薪水,但会稍晚决定女性是否可以进入大学。

“我们还能继续完成学业吗?还有老师授课吗?如果校园重开,显然会有一些新规则。”喀布尔大学的一名女学生告诉《凤凰周刊》,她听说男女会被分开上课,男生由男教师授课,女生由女教师授课。“问题是在阿富汗,优秀的女教师并不多,尤其在大学。如果这样做,女生接受教育的质量必然会受影响。”

也有传言说,如果让女性进入大学,她们将不能学习经济和法律专业,只被允许学习药学。

“我还在等,虽然也不知道在等什么。”这名女学生说,她曾梦想能开一家服装公司,现在似乎成为泡影。但她说,未来会为了自己的权利而战。“我们是战争的一代,我们在战斗中活着、燃烧、流血和死亡。”

无望中,一些女性开始考虑逃离家园。阿扎达也考虑逃出去,但目前所有商业航班都停飞了,她无处可去。

街边哭泣的阿富汗小女孩

“我觉得自己仿佛身处隧道,并不完全黑暗,但也看不见更光明的可能。我不知道这条隧道有多长,只能说让我们一起期待情况好转,不要完全放弃希望。”从机场逃离失败的艾莎向《凤凰周刊》如此表示。

女兵库布拉则说,她会和家人逃去巴基斯坦,“我们没有护照,只能试试非法越境了。”这似乎成为历史的重演——早在1990年,年仅6岁的库布拉就曾和父母逃离家乡,那时他们躲避的是阿富汗内战和塔利班的崛起。而现在,轮到她和她的孩子们经历这一切了。

即使出国,她们的痛苦也不会随之消失。22岁的赫斯(Hess)离开阿富汗时才几个月大,她之后在伊朗长大,现在是一名空手道教练。有几次她想回到祖国,却因为担心不安全而作罢。“我父亲说,塔利班永远不会让我们的国家安全。所以我恨他们。”赫斯说。

16岁的萨拉(Sarah)同样在4岁时跟着父亲来到伊朗生活,但祖父母和其他亲戚依旧住在阿富汗。她说,此刻所有阿富汗人都极为不安,希望国家能尽快回归平静。“我很害怕以后有人问我‘你来自哪个国家’时,我没有答案。”