美中关系解冻以后,派驻中国的第一批美国记者是什么样的经历呢?南加州大学美中学院制作了系列影片《报导中国》。

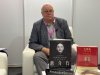

图片:(从左至右)美国有线电视网(CNN)前亚洲区资深记者齐迈克(Mike Chinoy),前《时代周刊》驻京记者白礼博(Richard Bernstein),哥伦比亚广播公司第一位驻京记者唐宁(Bruce Dunning),亚洲协会美中关系中心主任夏伟(Orville Schell)(紫荆摄)

系列影片反映了从1940年代至今,美国记者对中国的报导。9月7号在纽约的亚洲协会放映了其中一集:邓小平访美之后,美国媒体派驻中国的第一批记者的感受。

记者们回忆,邓小平接见外宾时抽烟,还随时往身边的痰盂里吐痰。据说是为了让谈话对手“失去平衡”。不过,中方要求美国记者不要用吐痰的画面。这是记者第一次自律的配合。

影片采访的记者还谈到在北京交不到中国朋友,基本上被和普通人隔离开。居住在外国人集中的前门地区,离开北京采访都需要申请。政府会组织旅行团,让他们集体行动,听其他地区领导汇报工作。有的记者想在从北京到上海的火车上接触中国人。一上车就被列车员认出,然后广播给乘客:车上有一个美国记者,懂中文,大家说话小心。

从事民主运动的人士已经开始有意识地接触外媒。在民主墙贴文章被押的刘青,托人从监狱中带出自己写的经历,辗转交给美国记者,因此被加刑到11年。

亚洲协会邀请影片制作人、美国有线电视网(CNN)前亚洲区资深记者齐迈克(Mike Chinoy),前《时代周刊》驻京记者白礼博(Richard Bernstein),以及哥伦比亚广播公司第一位驻京记者唐宁(Bruce Dunning)与观众见面。

主持人、亚洲协会美中关系中心主任夏伟(Orville Schell)问到影片中还没有涉及的“六四”事件。

白礼博表示,人们原本希望“六四”促进中国民主,但事与愿违,却迫使中共内部的改革派领导人赵紫阳下台。如果“六四”没有发生,中国可能比现在更自由。

他说,过去,外国记者可以应邀参加中国的晚宴,身边坐的可能是某位将军,也可以在鸡尾酒会上跟赵紫阳聊天。赵紫阳甚至不带随从,自己去美国记者居住的酒店接受采访,大谈改革设想,让记者受宠若惊。现在的中共领导人明显封闭了自己。

齐迈克则认为,“六四”使中共领导人不得不更加开放。

“六四让邓小平非常吃惊。为了避免苏联和东欧共产政权解体的命运,才加大经济改革,注重商品生产。让人们接受共产党持续掌权。就是说: 我们让你富起来,个人生活更自由,那你不要挑战我的权力。”

他说,记者们原本很郁闷,知道中国的社会矛盾和紧张程度,但是看不到。在“六四”事件中,咕嘟咕嘟都冒出来了,就象剥洋葱一样。

唐宁提到,他对“六四”印象最深的是,这老百姓发自内心的,可以说是一场革命,不只是学生,中国人都在背后支持。

因为不能传送电视画面,就只好请人坐去东京和香港的飞机悄悄带出。而中国海关的官员认识这些“邮差”,挥手让他们过关。有一次,邮差晚了,官员拉着他的胳膊直接上飞机去找人带磁带。

“六四”期间,他们给中国其他城市的人打电话,比如打到某家旅馆,接线员就会滔滔不绝的把那个城市发生的情况倾诉出来。

他们还接到纽约总部打来的电话,告诉他们哪里有人堵军车,去报导。而总部的消息是中国大陆的学生,从做生意的人那里借到传真机(当时在中国还是难得的通讯工具),发传真给在美国德州的中国留学生,由留学生这样辗转找到媒体曝料的。那是一种全民参与的真诚,希望消息能够出去。

齐迈克感慨的说,现在中国是更开放了,记者采访相对也容易,信息来源也多,但是复杂程度也大大增加,中央政权在地方的影响力也不如前。新的挑战是如何理解和认识中国社会。

以上是自由亚洲电台特约记者紫荆发自纽约的报道。