妓女阿悴,在明治五年娼妓解放令颁布后两次写下结婚请愿书,哭诉自己“不愿为娼”,但在主家欠下的巨额债务堵住了她通往自由的道路。

德川幕府的天下结束后,拥有百万人口的江户发生了什么?旧时代的町人、武士、游女又是如何生活在新时代的东京?本书倾听被正统明治维新史埋没的小人物的声音:幕府小吏本多元治,利用明治三年混乱的土地政策,以失去都市色彩的小石川两百坪地,置换了繁华的本所一丁目八十坪地,在激变的东京为全家求得了安栖之所;妓女阿悴,在明治五年娼妓解放令颁布后两次写下结婚请愿书,哭诉自己“不愿为娼”,但在主家欠下的巨额债务堵住了她通往自由的道路;三味线皮匠小林健次郎,在明治十九年向东京府水厂局提交请愿书希望学习制造鱼油,但藩阀政商仍视之为贱民,不予理睬……

本文选自上海人民出版社出版《从江户到东京:明治维新小人物们》。

竹次郎事件

阿悴是隶属于三州屋的妓女,三州屋位于新吉原京町二丁目势喜长屋地带。新政府发布“娼妓解放令”之后,阿悴获得了人身自由。阿悴出生于越后国蒲原郡卷野东汰上村(现在的新潟市西浦区)的百姓家庭,父亲名叫忠七,母亲名叫阿弓。不同史料对阿悴年龄及卖身地的记载略有差异,大致而言,阿悴七岁时被卖给了下野国日光例币使街道合战场宿的妓院福田屋,十三岁时以七十五两的价格转让给品川宿红屋,规定服务期为十年,但是一年半后又被以七十五两的价格转卖给了深川西横町的低级妓院经营者桥屋政五郎,在此服务了七年。明治四年(1871年)十二月,阿悴被新吉原京町二丁目势喜长屋的低级妓院经营者三州屋国次郎以八十两的价格收购,规定服务期为五年八个月,但第二年十月二日就迎来了“娼妓解放令”。

京町二丁目内的道路网十分密集,道路两侧聚集了数十间低级妓院。道路的中央设有屏障,保证外人看不到店内的状况。看守们手执铁棒守在路上,对不来光顾妓院的路人高喊“绕路走,绕路走!”面向道路的低级妓院内部被隔门分割出若干区域,每个区域大致能铺下一床被褥。有客人来店,妓女们就会关上门开始营业。

幕府末期、明治时代早期的横滨妓院

明治五年(1872年)正月版的《新吉原详图》是“娼妓解放令”发布前印制的最后一版吉原观光图。此版地图显示,京町二丁目中有全盛长屋、万长屋、稻毛长屋、势喜长屋四处低级妓院聚集的建筑群,势喜长屋的入口处就是三州屋花经营的妓院。经营者的名字不是国次郎而是花,应当是国次郎借用了妻子的名字,这种现象在当时并不少见。阿悴在此版地图发行的前一个月才被卖到三州屋,因此地图上并没有阿悴的名字。三州屋的妓女只有初梅、花里、琴浦、小菊、锦山五人,但此时阿悴应该已经在此服务。

幼稚的结婚请愿书

在三州屋服务了十个月后,新政府发布了“娼妓解放令”,阿悴不得不回到上一个主家桥屋政五郎之处。此时,政五郎已经不再经营妓院,转居在吉原附近的浅草花川户町。政五郎逼迫阿悴去别的地方工作,阿悴却向东京府提交请求,愿与新吉原京町一丁目海老屋的佣工竹次郎结婚,不再当妓女。东京府文书中的“娼妓解放”一册中,收录了竹次郎和阿悴提交的请愿书,请愿书表达了阿悴的真实情感。

直言请愿诚惶诚恐

新吉原二丁目势喜长屋三州屋妓女阿悴,越后国蒲原郡卷野东汰上村人,幼名阿丰,父为百姓忠七。七岁之时卖予下野国合战场宿福田屋,十五岁之时卖予东京深川桥屋政五郎。至去年十二月十四日共侍七年,十二月十五日卖予新吉原三州屋,侍五年八个月,计八十两之契也。今闻解放令,欣喜万分。吾等向来情深意切,望为夫妇。与政五郎议及此事,政五郎曰无十五两不可成婚。吾等自无十五两,愿偿食费并些许之财。政五郎不从,曰今日即往吉原升屋(妓院)。阿悴不愿为娼,万望大人慈悲,准其还良,全吾等之愿。

吉原京町一丁目海老屋吉助佣工竹次郎(拇指印)

阿悴(拇指印)

(贴纸)“村上权典事殿御谈”

阿悴在请愿书中介绍了自己从七岁时卖身直至成为新吉原妓女的经历,表达了对“娼妓解放令”的欣喜之情,然而主人政五郎却说若要同竹次郎结婚,必须付款十五两,用于偿还解放令颁布后半个月期间阿悴的伙食及日常生活费用。阿悴说可以交出饭费和少许金钱,政五郎不同意,要求阿悴去新吉原的妓院升屋卖身。阿悴却表示无论如何也不愿再做妓女,希望还良结婚。请愿书末尾署上了竹次郎和阿悴两个人的名字,上呈至东京府。

东京府的官吏看到这封请愿书时,恐怕是苦笑连连。在专门处理请愿书等行政文书的官员看来,这封请愿书的格式散乱,内容也极其幼稚。请愿书题目使用的是口语说法,篇中错字频出,写错的地方被直接涂黑,曾在寺子屋学习过的人一般不会犯此等低级错误。当时,政府正忙于处理“玛丽亚·路斯”号事件,对政府而言,此事件是有关国内、国际形势的重大难题。如果不是在“娼妓解放令”刚刚发布的时间点上呈这封请愿书的话,请愿书很有可能被随手扔掉,或被驳回,自然无法流传至今日。

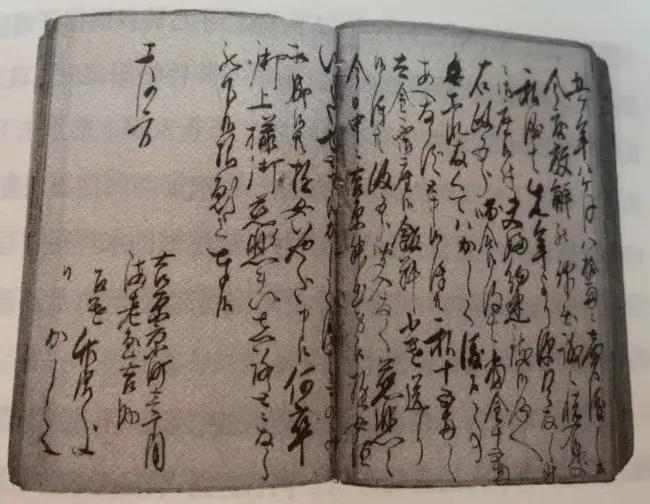

请愿书原件(东京公文书馆藏)

最大的问题是,竹次郎在签名处按下了拇指印。女性用拇指印较为普通,但是男性使用拇指印是极为罕见的。可见竹次郎本人未立门户,也没有监护人或男性亲属为其联名上诉。请愿书以竹次郎的口吻书写,但不知是竹次郎本人亲笔书写,还是同情竹次郎与阿悴二人的朋友代为书写。无论如何,这封请愿书向我们展现了不熟悉公文写作的妓女、佣工及其周边人群的真实愿望。

收到这封请愿书后,第五大区小八区户长福岛正义听取了阿悴和政五郎的证词,并留下了证词记录。根据证词记录,竹次郎第一次拜访政五郎,请求与阿悴结婚之时,政五郎以“竹次郎身为佣工,未立门户,产业未定,前途未卜”为由,拒绝了竹次郎的请求。因此,竹次郎与阿悴决定直接向东京府请愿,呈上了上述请求书。请愿书的末尾附着写有“村上权典事殿御谈”的贴纸,意味着东京府的官员通过口头命令,驳回了这封请愿书。

虽然文章幼稚,且请愿以失败告终,但“不愿为娼”一句,传达了当事人的急切心情。阿悴从小举目无亲,长期生活在性服务行业的圈子之中。在二十二岁迎来解放令之前,阿悴生活在监视与暴力之中,被迫出卖自己的肉体。“娼妓解放令”为阿悴带来的喜悦与希望是难以言表的。然而“娼妓解放令”发布后,阿悴还是要缴纳十五两才能获得自由,否则就要立即去新吉原升屋再做妓女。政五郎的态度粉碎了阿悴的“解放”美梦。涌上阿悴心头的是“不愿为娼”的哀嚎与对政五郎的愤怒。阿悴的心情打动了非亲非故的佣工竹次郎,是以竹次郎才大胆地直接向东京府投书请愿。

政五郎的应对措施

阿悴和竹次郎的请愿虽被东京府驳回,但政五郎却感到可能失去阿悴。明治五年(1872年)十二月二日,政五郎制作了一份借款证书,放款人是三州屋国次郎。证书中将政五郎写为阿悴的养父,内容是“吾之养女,此番真心愿为妓女”。因为家中贫穷无衣可穿,阿悴恳请国次郎借款十五两,阿悴卖春收入用于偿还此款。

政五郎和三州屋国次郎无论如何都要保持阿悴的人身所有权,因而在借款证书中融入了两项避免娼妓解放的要素。第一,政五郎与阿悴的关系为养父女,属于户主权适用范围。第二,“娼妓解放令”发布半个月后,阿悴自己向三州屋借款十五两(相当于今日一百万日元),因而必须承担偿还义务。“娼妓解放令”规定,命令颁布前的卖身费无需偿还,但颁布后的借款则按规矩偿还。在阿悴看来,半个月的伙食费及生活杂费居然要十五两巨款,这笔钱最终会落入“养父”政五郎之手,自己却被债务束缚。近代以后,户主权和债务一直是束缚妓女的两大要素,政五郎的借款证书堵在了阿悴通往自由的道路上。

菊次郎事件

阿悴不得不遵从政五郎命令,前往三州屋为娼。明治六年(1873年)一月十一日夜晚,新吉原发生大火,三百四十五户全部被烧毁。三州屋国次郎带领着妓女阿悴外出避难,一月十四日早晨,阿悴带着所有物品趁乱逃跑,躲到了一直关照她的常客深川第六大区小十五区东扇桥町理发师石原菊次郎的家中。菊次郎是深川东大工町二号店理发师糟屋定吉的弟子。阿悴向菊次郎诉说了自己的心愿,菊次郎却提出了不同意见。

菊次郎的意见并无史料记载。理发师在江户时代属于底层人员,菊次郎对阿悴的回答应当是“如果帮你逃跑,我自己就要锒铛入狱。我地位卑微,也没有为你赎身之财。你虽然可怜,但还是回去为好”。阿悴在菊次郎家住了一周左右,一月二十日,阿悴又回到了三州屋。

然而,二十八日早晨,阿悴又带着随身物品跑到了菊次郎家中。二月二日,阿悴与菊次郎向东京府起诉,要求获取人身解放并结婚,诉状如下:

一月二十八日(中略)阿悴前来商谈,因恐劳烦大人,故请菊次郎师尊定吉前往浅草花川户第五大区桥屋政五郎处详谈,愿偿借款,政五郎不从,反言欲对簿公堂。菊次郎只得求于深川扇桥町町官后丁音藏,町官却拒不过问,只得恳请东京府(后略)。

《娼妓解放》二

菊次郎被阿悴的诚意打动,愿意以结婚的方式解救阿悴,于是先找师傅定吉咨询。定吉答应替菊次郎调解,亲自去拜访政五郎。近世的民事纠纷原则上可以进行庭外调解,这一习俗一直延续到明治维新之后。

定吉表示可以立即偿还阿悴的十五两借款,此借款对菊次郎来说是无法负担的。然而在近世,从事同一工作的町人在生活上往往会互相帮衬,这一倾向在近世町人师徒间十分明显,为数不少的师傅愿意将营业权(包括开设店铺和上门服务)传给弟子。显然,没有师傅定吉的经济支援,菊次郎无法替阿悴还清欠款。

虽然菊次郎表示立即偿还政五郎提出的不正当借款,但政五郎依旧不同意,甚至威胁说要对簿公堂。走投无路的菊次郎不得不向町官后丁音藏告状,后丁音藏却拒绝受理,可见基层的行为与娼妓解放的指示完全相反。菊次郎尽全力为阿悴赎身,却处处碰壁,二人只好向东京府上诉。

阿悴的申诉

阿悴不断寻找结婚对象以求还良,甚至不顾妓院经营者的暴力惩罚,趁火灾逃跑,究竟是什么驱使她做出如此大胆的行为呢?阿悴在诉状中陈述如下:

明治四年十二月,三州屋国次郎以金八十两购得妾身五年六个月,去年解放令发布,妾无亲无故,只得归桥屋政五郎处,后政五郎以妾之名义,借金十五两于三州屋,以妾身为抵,借金日积,妾再无安生之日(后略)。

《娼妓解放》二

“以妾身为抵”意味着阿悴的人身自由被作为借款的抵押物。诉状中,阿悴对不经当事人同意的上述行为表达了强烈的不满。

针对菊次郎和阿悴的上诉,二月三日,新吉原所在地第五大区十二小区的户长组织了调查,并向东京府上交了报告书。报告书认定十五两借款为阿悴本人所借,换言之政五郎制作的借款证书发挥了作用。二月五日,五名当事人菊次郎、糟屋定吉、桥屋政五郎、阿悴、三州屋国次郎与深川东扇町、深川东大工町、浅草花川户町、新吉原京町二丁目的官吏联名向东京府上呈了最终调解决议书。调解结果是,政五郎将阿悴带回家,菊次郎不得与阿悴结婚。

政五郎获得的十五两(解放令发布后一个月的借款,实际上为卖身费)被认定为阿悴本人的借款,他需要把该款还给阿悴。然而,国次郎却说阿悴再次逃跑前几周已经支出了三两二分二朱,此外还有各种杂费。即使阿悴手中有十五两,减掉这些杂费后,依然无法偿还借款。阿悴此后的境遇再无史料记载。

社会底层人群的自尊

从妓女阿悴的经历可以读取诸多信息。第一,债务与户主权可以有效控制妓女的人身自由。第二,最终调解需要户长和町官参加,因为地域社会对维持花街秩序有着自发需求。第三,竹次郎与菊次郎虽然出力解救阿悴,但是他们对遍及江户各地的性服务行业并无批判意识。他们虽然都属于都市底层民众,但却与时常光顾花街的武士、商人一样,对新吉原的淫乱状况熟视无睹。

正是因为所有人都将花街视为合理的存在,不存在近代以后舆论对娼妇的轻蔑,所以竹次郎等人才会利用结婚等各种方式,竭尽全力地试图解放阿悴。阿悴本人虽然非常厌恶卖春行为,但却并不觉得自己被玷污,也不认为卖春是无法向他人启齿的羞耻之事。因此,阿悴才会满怀自尊,直接向东京府请求准其结婚。阿悴的这一行为源于近世社会对性服务行业的默认态度,是东京底层劳动阶层对自我价值的肯定。