按:此题搁置已久,近承洪光华君托请,收到《瓯越此门两代贤》展览图册,有刘节《我之信条三则》手迹,乃检书匆匆写出。

此篇主要是“钞书”,不必作为文章看待。然则我钞的文章,却是比我自己的文章重要多了。

第一个文本

1953年,汪篯受命南下广州,动员他的老师陈寅恪到京就任中国科学院中古史研究所所长,于是就有了《对科学院的答复》这一著名文本。摘录如下:

(据陆键东《陈寅恪的最后二十年》)

我的思想,我的主张完全见于我所写的王国维纪念碑中。……我当时是清华研究院导师,认为王国维是近世学术界最主要的人物,故撰文来昭示天下后世研究学问的人。特别是研究史学的人。我认为研究学术,最主要的是要具有自由的意志和独立的精神。所以我说“士之读书治学,盖将以脱心志于俗谛之桎梏。”“俗谛”在当时即指三民主义而言。必须脱掉“俗谛之桎梏”,真理才能发挥,受“俗谛之桎梏”,没有自由思想,没有独立精神,即不能发扬真理,即不能发扬真理,即不能研究学术。

学说有无错误,这是可以商量的,我对于王国维即是如此。王国维的学说中,也有错的,如关于蒙古史的一些问题,我认为就可以商量。我的学说也有错误,也可以商量,个人之间的争吵,不必芥蒂。我、你都应该如此。我写王国维诗,中间骂了梁任公,给梁任公看,梁任公只笑了笑,不以为芥蒂。我对胡适也骂过。但对于独立精神,自由思想,我认为是最重要的,所以我说“唯此独立之精神,自由之思想,历千万祀与天壤而日久,共三光而永光”。我认为王国维之死,不关与罗振玉之恩怨,不关满清之灭亡,其一死乃以见其独立自由之意志。独立精神和自由意志是必须争的,且须以生死力争。正如词文所示,“思想而不自由,毋宁死耳。斯古今仁贤所同殉之精义,其岂庸鄙之敢望。”一切都是小事,唯此是大事。碑文中所持之宗旨,至今并未改易。

我决不反对现在政权,在宣统三年时就在瑞士读过《资本论》原文。但我认为不能先存马列主义的见解,再研究学术。我要请的人,要带的徒弟都要有自由思想、独立精神。不是这样,即不是我的学生。你以前的看法是否和我相同我不知道,但现在不同了,你已不是我的学生了。所有〈以〉周一良也好,王永兴也好,从我之说即是我的学生,否则即不是。将来我要带徒弟,也是如此。

因此,我提出第一条:“允许中古史研究所不宗奉马列主义,并不学习政治。”其意就在不要有桎梏,不要先有马列主义的见解,再研究学术,也不要学政治。不止我一个人要如此,我要全部的人都如此。我从来不谈政治,与政治决无连涉,和任何党派没有关系。怎样调查也只是这样。

因此,我又提出第二条:“请毛公或刘公给一允许证明书,以作挡箭牌。”其意是毛公是政治上的最高当局,刘少奇是党的最高负责人。我认为最高当局也应和我有同样看法,应从我之说。否则,就谈不到学术研究。(陆键东《陈寅恪的最后二十年》,三联书店1995年版,第109-113页;《陈寅恪集·讲义及杂稿》,三联书店2002年版)

这一文本世已熟知,议论亦多,论者似多强调陈氏掷地有声的大勇,这自然不错;但我想强调,陈氏同时说明,“我决不反对现在政权”,他要坚持的是“不能先存马列主义的见解,再研究学术”,故我以为他的本意,其实是要求一个不受政治干预的学术空间,一种学术上的“消极自由”。

这一点,前一阵我已谈到过:“一般老是突出他的《对科学院的答复》,要求不学习政治,不信奉马列主义,其实他本人的意思是强调不想介入政治,只是希望政治不要影响到个人研究学问。所以我觉得他要求的是一种被动的消极的东西,按照我们现在的概念来说,就是他并不是追求‘积极的自由’,而是要求‘消极的自由’,他的不是要做斗士,不是要做公知,他只是追求做好一个学人,能够保持自己做学问的独立,他要求的只是这一点。”

第二个文本

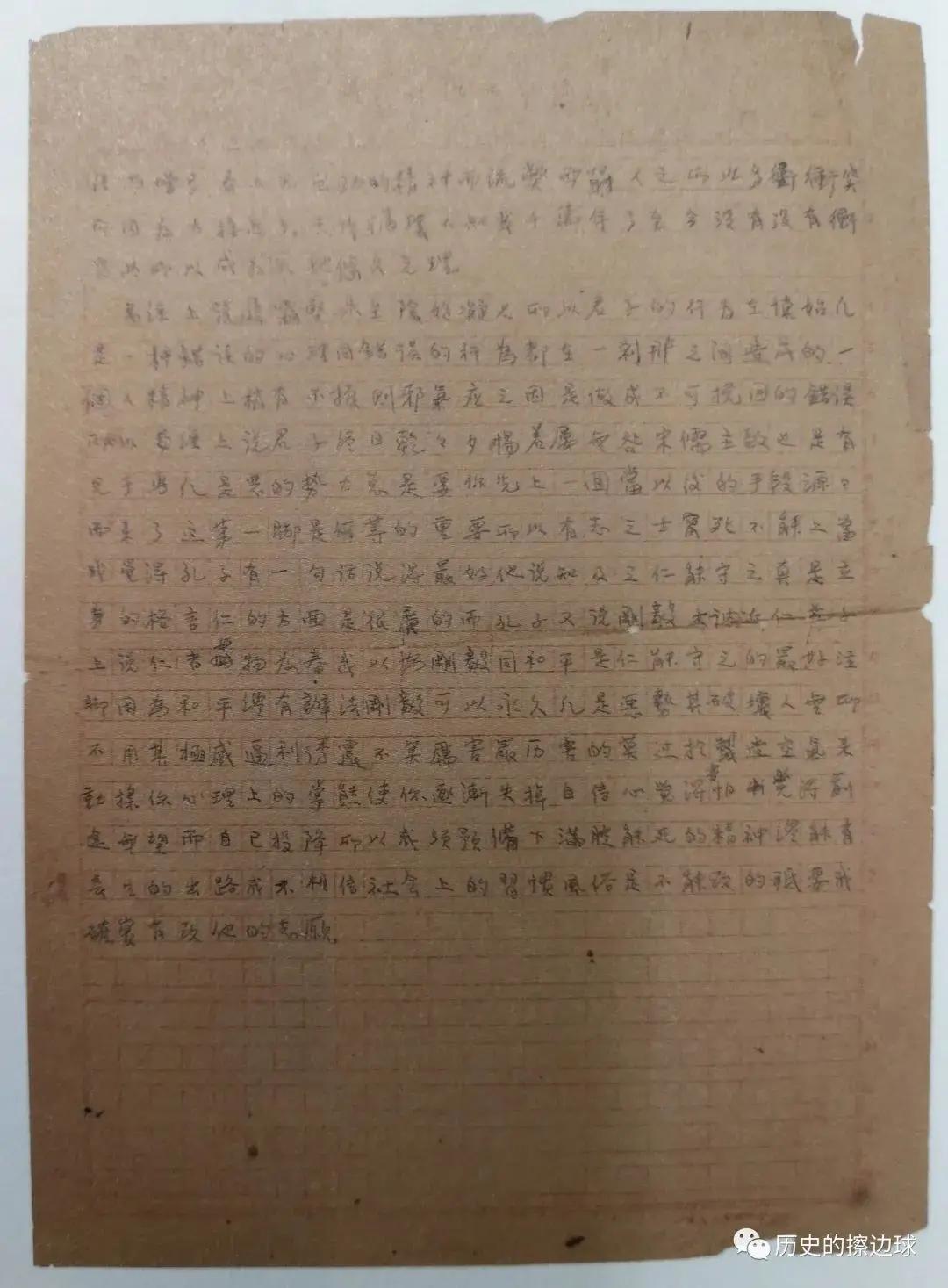

在文革期间,陈寅恪的弟子刘节留下了一个札记式的文本,《我之信条三则》。摘录如下:

(杨瑞津藏,据《瓯越此门两代贤:刘景晨诞辰一百四十周年刘节诞辰一百二十周年纪念展》,温州博物馆、衍园美术馆)

我相信为学同做人当相一致,二者之中如果有了矛盾,必定是其中有一方面的信仰发生动摇。我之个性偏于静的方面,自以忠于研究学问为最适宜。假定有一种势力要打破我的信仰,使我不能安静为学,我当然要抵抗。做人为学已四十年了,心中光明,对于做人为学的兴味如泉之始涌,设若有一种势力要阻碍我的志向,使我不能如愿以偿,我当然要拿出毅力来。要知道人格同学问是一致的,决没有学问好而人格有亏的伟人。假定有这样的人,我们来仔细考查他的学问,其中必定有欺人之谈。因为他心中根本是不光明。凡是不光明即是无力的表现,学问的好坏全在他的力之强弱上。为学同做人能打成一片,这样的学问才不仅是为谋生的职业,而是造次必于是、颠沛必于是的真生活。这种生活是很快乐的,是前途无量的,这才是真正的成功。

孔子说:“己欲立而立人,已欲达而达人。”立,即是自立系统,达,即是通达无碍。凡是能立、达人的人,必定他自己真有所立,确是通达,然后才能立、达人。要达到这种境界,决不能把为学同做人分成两段,此所谓一本之学。做学问的最大需要是精神上的。……我现在客观的生活很令人烦闷,而心中则无一毫痛苦,此即不矛盾之乐趣。……

……凡是恶势力其破坏人无所不用其极,威逼利诱还不算厉害,最厉害的莫过于制造空气来动摇你心理上的常态,使你逐渐失掉自信心,觉得害怕、觉得前途无望,而自己投降。所以我须预备下满腔能死的精神,才能有长生的出路。(杨瑞津编《刘景晨刘节纪念集》,香港出版社2002年版;曾宪礼编《刘节文集》,中山大学出版社2004年版;刘显曾整理《刘节日记》附录,大象出版社2009年版)

对这一文本,过去我曾有评论:“这种将治学与为人打成一片的信念,是植根于中国传统儒家思想的价值观,对于现代的芸芸众生虽嫌过于理想化,但刘节以本人的身体力行,竟完全实践了这种高远理想;他不仅是现代知识分子的典范,也可称古代中国‘士’的楷模。《我之信条三则》这篇写于文化浩劫中的短章,在我看来,实为当代中国知识分子精神史上最光辉的文献之一,可与陈寅恪《对科学院的答复》先后辉映。在‘工具理性’压倒‘价值理性’的今日,在以学术为职业而非以学术为志业的时代,对于刘节的学术理想,我辈即不能致,也仍应心向往之。”(《中大人物所见的大学精神》,《人物百一录》,浙江大学出版社2014年版)

现在来看,刘节强调“假定有一种势力要打破我的信仰,使我不能安静为学,我当然要抵抗”、“设若有一种势力要阻碍我的志向,使我不能如愿以偿,我当然要拿出毅力来”,这当然也是要求一种“消极自由”。——因胡风案落难的张中晓曾有这样的话:“只要真正的探索过,激动过,就会在心灵中保持起来,当恶魔向你袭击,它就会进行抵抗。”(路莘整理《无梦楼随笔》,上海远东出版社2004年版,第115页)刘节与张中晓的知识背景迥然不同,但面对横逆之来,他们的反应不是很相似吗?

据刘节之子刘显增说,刘节日记1966年9月26日有“晚写感想五百字”,可能即指《我之信条三则》,而这正是刘氏被批判并戴高帽的时候(《刘节日记》,下册第500页)。如是,这一文本就是他在面对专政与群众双重压迫时的内心独白。

第三个文本

以上两种文本,《对科学院的答复》不必说,《我之信条三则》也早受瞩目,而我也谈不上有新的看法。我真正想拈出来讨论的,其实是第三个文本,吴宓日记里的一处内容。

1951年4月15日,友人劝吴宓焚毁日记和诗稿以避祸,他遂有以下的自我陈述:

(据《吴宓日记续编》扉页)

……宓虽感其意,而不能遵从。此日记既难割爱焚毁,且仍须续写。理由有三。(1)日记所载,皆宓内心之感想,皆宓自言自语、自为问答之词。日记只供宓自读自阅,从未示人,更无意刊布。而宓所以必作此日记者,以宓为内向之人,处境孤独,愁苦烦郁至深且重,非书写出之,以代倾诉,以资宣泄,则我实不能自聊,无以自慰也。(2)宓只有感想而无行动。日记所述皆宓之真实见解及感触,然却无任何行事之计划及作用。日记之性质,无殊历史与小说而已。夫宓苟有实际作为之意,则当早往美国,至迟1949秋冬间应飞往台湾或香港。

而乃宓拒却昀(按:张其昀)、穆(按:钱穆)之招,甘愿留渝,且不赴京、沪、粤等地,足征宓已死心塌地,甘为人民政府之顺民,早同吴梅村之心情,而异顾亭林之志业矣。又似苏格拉底之愿死于雅典,而不效但丁之终身出亡、沦落异域者矣。是则宓可称为顽固落后,而非反动与特务,其事昭昭甚明。……(3)日记中宓之感想,窃仿顾亭林《日知录》之例,皆论理而不论事,明道而不责人,皆不为今时此地立议陈情,而阐明天下万世文野升降之机,治乱兴衰之故。皆为证明大道,垂示来兹,所谓守先待后,而不图于数十年或百年内得有采用施行之机会,亦不敢望世中一切能稍随吾心而变迁。宓乃一极悲观之人,然宓自有其信仰,如儒教、佛教、希腊哲学人文主义,以及耶教之本旨是。

又宓宝爱西洋及中国古来之学术文物礼俗德教,此不容讳,似亦非罪恶。必以此而置于罪刑,又奚敢辞?宓已深愧非守道殉节之士,依违唯阿,卑鄙已极。若如此而犹不能苟全偷生,则只有顺时安命,恬然就戮。以上乃宓真实之意思,亦预拟之供状。(吴学昭整理《吴宓日记续编1949-1953》,三联书店2006年版,第111-112页)

这一大段文字,似未见有人讨论过。就时间来说,此际知识分子“思想改造”已山雨欲来,这是吴宓写给自己——也是写给时代——的一个秘密宣言。他自承“甘为人民政府之顺民”,只是要做“草间偷活”的吴梅村,而非遗老顾炎武,甚至批评自己“依违唯阿,卑鄙已极”,但他的态度,终究是要坚持最低限度的知识尊严。为人处世,可以退让,可以妥协,然而终有不可自我否定者在,终不能连记录自我言行都不可为。“若如此而犹不能苟全偷生,则只有顺时安命,恬然就戮”,这不也是在要求学术上的“消极自由”吗?

众所周知,吴宓是陈寅恪的故友,但他是个很不通世故的人,比之陈寅恪,他实际上更加迂而勇。在陈寅恪、刘节之前,他发出了这个捍卫内心自由的声明,我以为是可与《对科学院的答复》、《我之信条三则》这两个文本鼎足而三的。

总结一下,陈寅恪、吴宓、刘节三人,其关系或友或师,可归入同一个学术群体。以上三个文本,则体现了他们在学术遭到政治压迫时的一种抵制心理,一种捍卫内心自由、捍卫为人为学底线的努力。在政治黑云压城之际,知识分子无法对于“武器的批判”和意识形态的“俗谛”作公开的积极的反抗,只能凭一张安静的书桌,维持个人的学术理念和良心自由。一介书生,所求者学问,他们不是殉道者,不是烈士,他们要的只是“消极自由”而非“积极自由”。然而,在滔滔者天下皆是的时候,在知识分子尽折腰的时候,在全体热烈鼓掌的时候,能坚持其“消极自由”,又何其难,又何其勇!

陈、吴的反应,大体是针对“思想改造”的压力,而刘节针对的则是“文化大革命”的压力。相较之下,此时已经历了近二十年的风刀霜剑之后,知识分子群体比1950年代初更为噤若寒蝉,因而刘节的反应我以为是更为难能可贵的,可与梁漱溟在1974年批孔运动中“匹夫不可夺志”的态度相提并论。他们代表了知识分子在被践踏到最低处之时的不屈意志。

当然,三人情况不同,地位不同,对底线的标准也不尽同。相对来说,陈寅恪地位最尊,更有所恃,故他的陈义也最高,坚持的更多是为学的底线,而吴宓、刘节坚持的更多则是为人的底线。但不论如何,他们共同捍卫了学术的尊严,捍卫了知识分子的尊严——说到底,是捍卫了人的尊严。

“消极自由”是我们最后的尊严。