一难忘下乡前的八月-送行的雹子

我们这一代人是伴随着共和国一起成长起来的。共和国的一切风风雨雨我们都是经历者。

共和国建国初那几个大的政治运动,我们还太小,只有一些浅显的记忆。除四害时我们拿着小棍子追麻雀。大炼钢铁时到处找镙丝帽。直到一九六一年三年自然灾害,家家吃不饱饭,那才是真的记忆深刻。

好不容易熬过了那个痛苦的年代,我们在小学里开始了无忧无虑的生活。可正当我们面临小学毕业的时候,一九六六年的六月一号,突然间时光就停滞了,文化大革命开始了。

初高中的哥哥姐姐们,义无反顾的投身到了那场轰轰烈烈的革命风潮里,虽然后来证明他们的所做所为都是错误的,但当时的他们可是热血沸腾的。

我们这些小学六年级的学生,大部分都游离在运动之外,只有极少数人参与了串联,批斗等活动。也有一些参加了小学的红卫兵,也不过是在胡同里刷刷标语,在公交车上唱唱红歌,或者跟着初高中生后面凑凑热闹而已。

六七年底六八年初,开始恢复秩序,老三届开始上山下乡,我们也按照就近原则上了中学,史称“复课闹革命”。

经历了一个没有课本,没有作业,也没有考试,只有批判和斗争,学工学农的初中生活后,我们也成为了中国教育史上最没有文化的一届中学毕业生,迎来了陪伴终生的“小六九”的美称。

1969年的夏天,已经进入文革中期,激烈的斗争已经趋向平缓。虽然并没有学到什么知识,但毕业分配的日子却来临了。七月底,经过动员、报名等一系列活动,我们的去向就定下来了。由于老三届基本上都是插队,而我们的分配方向主要是兵团,生活条件相对要好一些,所以大多数人选择了去黑龙江生产建设兵团。收拾东西,迁户口,就等通知出发了。

8月下旬,通知到了,8月29日交行李,31日乘车出发。接着就是一通忙活,购置各种生活用品,和亲戚们告别,和同学们聚会,你来我往忙个不停。到28日,一个后来伴随我们很多年的大箱子装好了,该上路了。

29日上午,我和一位姓李的同学相伴去他母亲的厂子借三轮车运行李。我们家住珠市口,他住在陶然亭游泳池南边的玻璃四厂宿舍内,学校(现在的北纬路中学,那时叫北京七十中)正好在我们中间。他母亲在玻璃五厂上班,在陶然亭公园北门附近。我们一早出发,借完三轮车,又分头把两家的行李送到学校,再把三轮车还回厂子,就已经是下午了。又回到他们家,他妈妈那天不知是休息还是请假了,反正是在家。看到我们回来,就马上给我们做饭,我记得还炒了一大盘鸡蛋,我俩正饥肠辘辘,毫不推辞就大吃起来,吃的那叫一个香,要知道那时候鸡蛋可不是随便就能吃到的。

吃完饭,又在他们家玩儿了一会儿,就到了四五点钟了,天黑上来了,要下雨的样子,匆匆忙忙的告辞后就从他们家出来了。刚刚拐过陶然亭游泳池的西南角,一阵雷声响过,雨就来了。顶着雨忙往车站跑,希望能有一辆车过来解救。可是车没来,雹子倒来了,而且是鸡蛋大的雹子。当时所待的地方,东边是陶然亭游泳池,西边是陶然亭公园,任何建筑都没有,不像现在两边都是商店。汽车站也只是一块牌子,毫无避雨之处。慌乱的人们跑到了游泳池的墙边,紧紧的挤在了一起,使劲把脑袋往别人的身上扎。我当时挤在人群里,双手抱着脑袋,竟然被雹子把手砸破了。正在这危急时刻,一辆无轨电车行驶过来,慌乱的人们盼来了救星,争先恐后的挤上了车。这时的雹子仍然没有停下的意思,还在不停的向地面砸着。无轨电车开着车门向前挪动着,还有人在向车上跑。可开出不长距离,车就趴窝了,原来电线被雹子打折了。又过了一会儿,冰雹变成了暴雨,地面上的下水道被冻在了一起,失去了排水功能,积水越来越深,马上就要漫进车里了,万幸的是,雨水终于停了。

踏着齐膝盖的积水,匆匆忙忙赶回家中,眼前的景色又使我吃了一惊,东屋和南屋的玻璃全部没有了,只剩下一个个窗框,似乎在向人们诉说着那场冰雹的肆虐。我家虽然是北屋,但后窗户的玻璃也未能侥幸。劫后余生的邻居们开始谈论刚刚过去经历。特别是东屋的桂英家,雹子从窗户一直倾泻到东墙,全家人坐在床上,用被子阻挡着雹子的进攻,真可谓惊心动魄啊。

第二天,街上到处是卖苹果的,非常便宜,一问才知道,原来都是昨天被雹子打下来的。走到天安门广场一看,工人们正在忙着安装灯具,原来天安门广场上为庆祝20周年国庆安装的灯具全部被雹子毁灭了。

第三天,1969年8月31日十一点零六分,知青专列缓缓离开永定门火车站,我们走上了十年的知青之路。

难忘的八月,难忘的雹子。

二形形色色返城路

1966年,中国历史上不平凡的一年。一场史无前例的文化大革命以波澜壮阔之势席卷全国,首先卷入这场洪流的就是在校学生。不管愿意不愿意,自觉不自觉,他们的命运从此被改变。

离京之前,从此天各一方

经历了造反有理,大批判大斗争大串联之后的红卫兵们终于把路走到了尽头。城市里已经无法再让他们自由活动下去,于是,上山下乡的大潮来了。

到农村去,到边疆去,到一切可以容纳他们的地方去。从北大荒到海南岛,从大草原到黄土地,到处都有了知识青年的身影。

复课闹革命

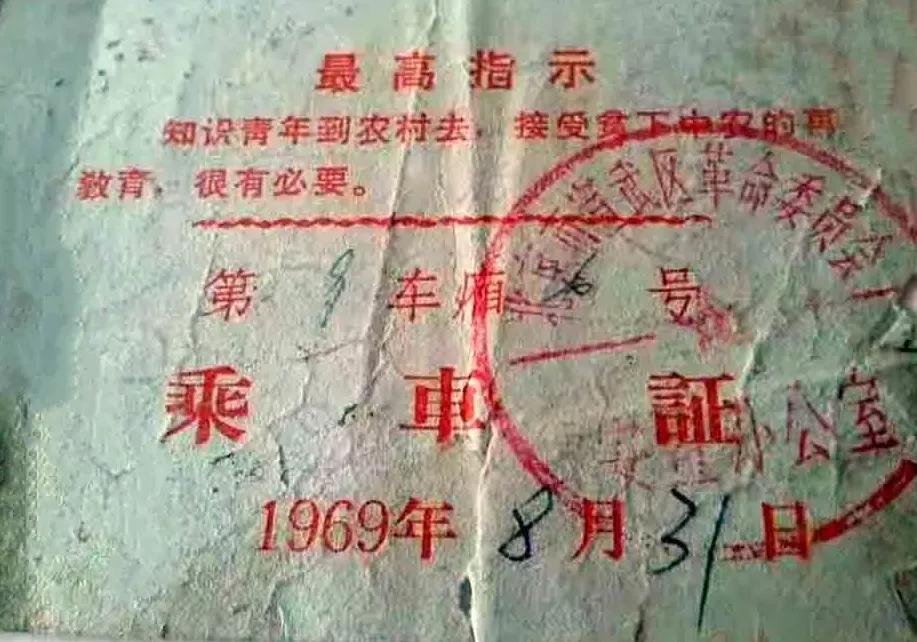

1968年12月22号,毛主席发布了“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要”的最高指示,更是将上山下乡运动推向了高潮。首当其冲的六九届,更是创造了“一片红”,一个不留全下乡的记录。

1969年8月,在这个大背景下,我们迎来了毕业分配。在一张志愿表上,分别列出了四个地方:黑龙江生产建设兵团,内蒙古生产建设兵团,云南生产建设兵团,嫩江农场。我们大多数同学选择了东北兵团。很快,我们就被批准了,还发了一身棉衣服,一件棉大衣。

经过了迁户口,准备行装后,8月31日,我们一早就在学校集中,排着队,在家长和亲友的陪护下,浩浩荡荡的走向了永定门火车站,登上了知青专列,走向了遥远的北大荒,迈出了人生的第一步。

刚去时,根本意识不到未来会什么样,什么扎根啊返城啊没想过。一个全新的环境,刚刚独立生存的探索,就够这帮孩子忙活的了。

离京乘车证

实际上,那时已经开始有人在渐渐离开了。我认识的人里,第一个离开的是在下乡后第一个冬天,一个后来非常有名的,西游记里唐僧的扮演者,与亚洲女首富成亲的那位——迟重瑞。他因为出身于京剧世家,本身也很有才华,被某军区文工团特招走了。我至今还记得他在宿舍里放声高歌的样子。

紧接着走的就是我的老排长,一位天津老高中的知青,是一个真正呵护着我们这帮小知青的大哥。他是一位军干子弟。父亲解放了,官复原职了。孩子就参军了。那时这样事很普遍。

国防施工营地

从1972年开始,大学恢复了招生。不过不是延续过去的高考,而是改为由工农兵中推荐。每个连队分配几个名额,由党支部提出人选,再征求贫下中农意见,报送上级审批。我们连队每年大约三四个人。基本上都是老三届居多,因为他们年龄大,明事理,又能吃苦耐劳,大多数连营的中层干部都由他们担任,所以头几年被推荐上大学而离开的多数是他们。直到后来,空位置多了,我们这些小六九才开始崭露头角。这样的情况一直延续到七七年邓公复出,恢复高考才结束。在刚开始的几年,这也是返城的一条重要通道。不过受益者主要是知青中的精英人士。

当时,知青返城还有另外一条路,就是困退和病退。病退很好理解,就是患了疾病,不适合再在北大荒生活,退回原城市。不过这个病历诊断不好拿到,而且还要原城市指定医院复核。初期控制比较严,除非真正的有大病的,否则没戏。困退则是城市里的家庭有困难,需要孩子回来承担,这个就更不容易了,因为这需要上边有关系,有人帮你,否则连想都别想。这也间接催生了走后门这一社会顽疾。

随着时光流淌,中央关于上山下乡的政策也开始调整。一是减少了跨省安置,如北京天津都是从六九届之后改为了在郊区安置,不再往外省市安排。二是开始有计划的对插队知青招工,对插队几年后的知青逐步安排进工矿企业。虽然说没能返回城市,但终归解决了温饱,有了出路,也减少了上山下乡的阻力。除个别由于出身等原因外,大部分插队知青走上了良性循环。

这个政策出台后,原本在生活条件等各方面都优于插队知青的兵团,一下子变为了劣势。兵团有过两次招工,教师和铁路系统,但都是定向招工,我们连只有一位姓尹的女知青被招回了北京丰台火车站,没有大多数人什么事。在这种情况下,聪明的人们想出了一个曲线返城的路径。一个新的名词诞生了——转插。

回京探亲

“转插”,从兵团或农场把户口迁移到有关系的农村去,不改变知青的性质,享受当地知青招工的待遇,改变个人的命运。一时间成为了热门话题。很多人在为之努力,也有很多人成功,我所知道的范围内,转插走的超过了用其它途径返城的人,颇具影响力。

和其它返城途径不同,转插的努力方是家庭,即使是回老家,你也得打通大队公社领导的关系。或者是企业和上级领导有人才能成功。用时下的新词来说,就是“拼爹”。反正各家都是八仙过海各显神通吧。

当年我父亲由于工作的关系,结识了山西大同某企业的领导,相处挺好的。就求他出面欲把我转到下边的县里去插队。该花的也打点了。终于给我办出了同意接收的函。但我当时已经交了一位女朋友,相处很好,就要求同时办理两个人的,对方答应了,也给办理了。我将有关手续报送团军务股后,却没了下文。后托人去问了一下,才知因为我女朋友是上海人,而投亲靠友的理由过于牵强,所以就扣下了。

其实这件事后来没办成也有我自己主观上的原因。一是我要办去的地方条件也不是特别好,离北京也不近,所以我兴趣也不是很高。二是我是从一师调过来的,除了一块过来的人,没有什么熟悉的可用得上的人帮忙,所以就无限期的拖下来了。当然,误打误撞,后来大返城潮流一来,直接回京了。而有些走的早,已经分配了的,因为丧失了知青这块招牌,回京的路反而崎岖了许多。

76年,毛主席逝世,华国锋粉碎四人帮,文革结束。第二年邓小平复出,开始对文革遗留问题拨乱反正。知青上山下乡也开始出现了各种声音,特别是反对的声音开始占据上风。出现了“国家不满意,家长不满意,知青不满意”的论调。在这种情况下,各地都不同程度的放宽了知青返城的条件,大批知青看到了希望。

七七年末,恢复了高考。各地方都有知青参加,有的上了大学,离开了。但对于我们这些小六九来说,太难了些,因为我们毕竟只有小学六年级的文化呀!在我认识的人中,后来参加正式高考而上大学的只有两个人,一个是知识分子家庭的,还有一个是两航起义家庭的,总归不是我们这些普通的家庭。而且他们也是回城后放弃就业在家专心复习后才去考上的。当然,他们后来的路也和我们不同,一个是大学教授,一个是国家发改委的官员。

进入一九七八年,返城风越刮越烈。各城市对困退病退标准也越来越松。而且又出了一个新政策,父母退休可以让异地的子女回来接班。有很多家长为了自己的孩子回来,纷纷要求提前退休。

在这种大形势下,兵团也放开了闸门。一到五师的知青开始大规模返城。到七八年底,大部分知青都踏上了回家的路。六师由于是新建师,知青比重比较大,象我们连,知青占了百分之八十,中层干部和技术岗位全是知青,如果都放走,连队就瘫痪了。所以,上级领导采用了拖字诀。可知青们此时已经不可能再安心的待下去了。那年的麦收都搞不下去,大家整个心思都是怎么装病,怎么去开病历,甚至有人威胁大夫。在这种压力下,医院崩溃了。最后是让知青自己开病历,自己去盖章,成了一场闹剧。

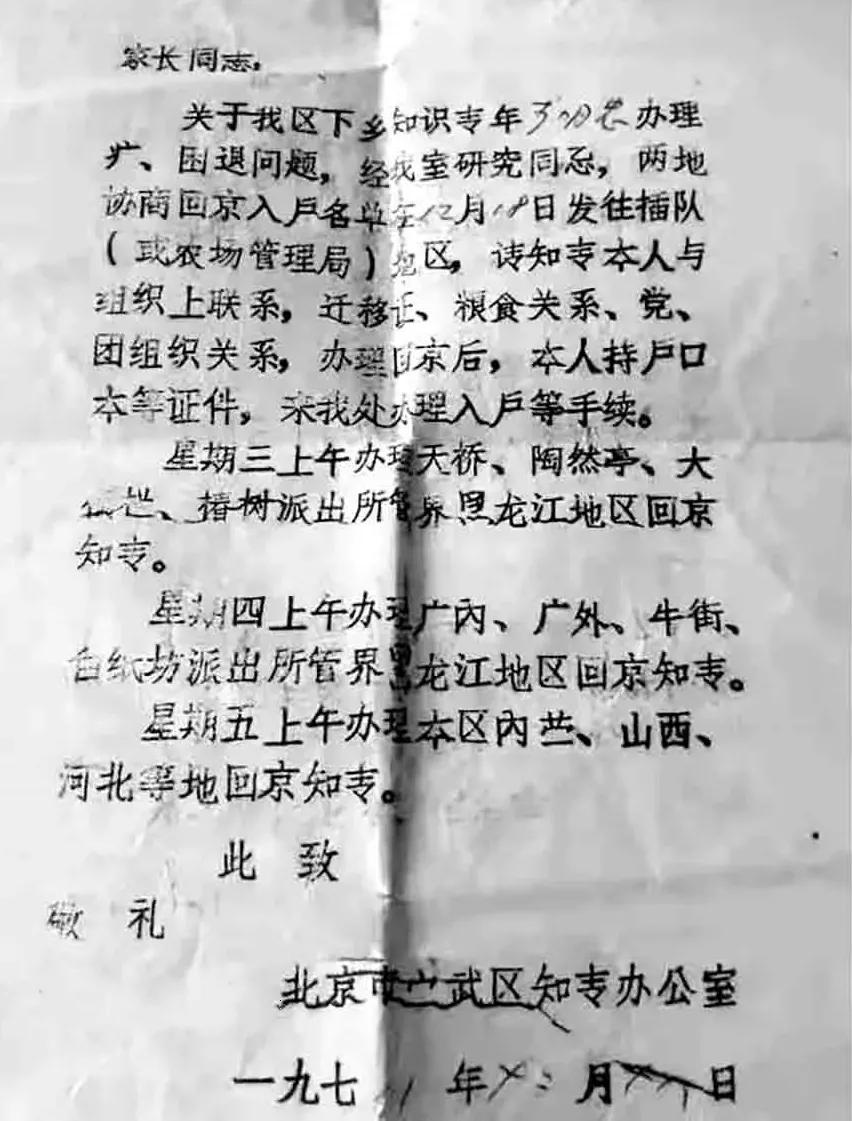

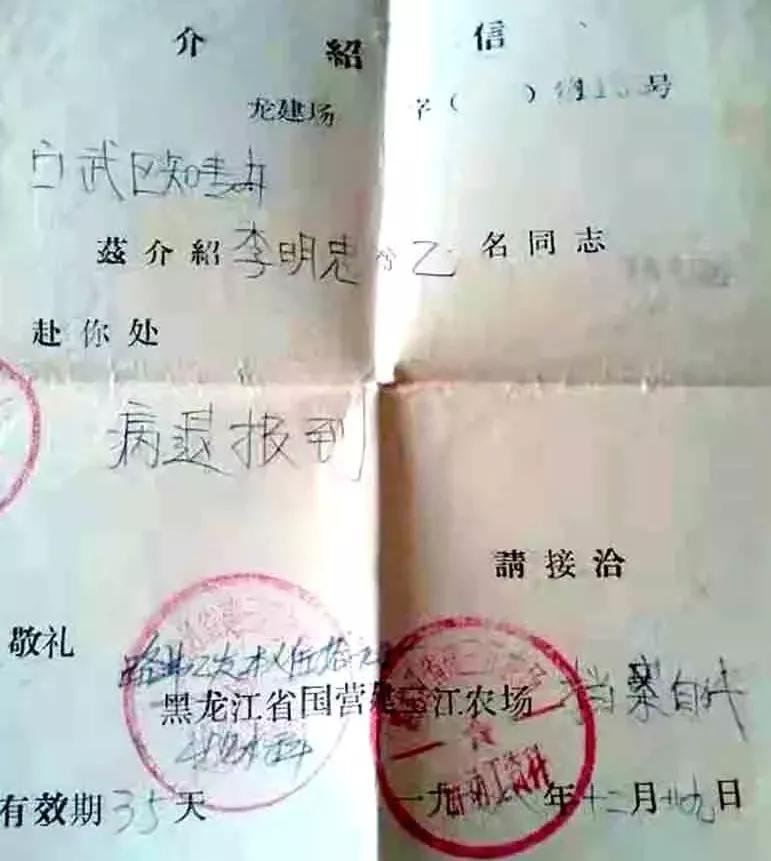

病退北京批准函

病历有了,申请表递上去了,矛盾集中到场部和农垦局了。(这时兵团已经撤销了)。由于长时间得不到消息,急火攻心的知青们开始了集体上访,边远的农场也每天都有大批人开着车来闹。各连队事实上已经陷入困境。

这种情况发展到了七八年底,农场农垦局抗不住了,开始大规模放人,成捆的商调函开始发往各城市。

农场报到函

十二月中旬,连里通知我,我的病退申请表已经发往北京了。我在连队里也待不下去了。马上买车票就返回了北京,准备得到返城的确切消息再回来。可当我到家后去一问,说我的批准函发回东北了。得,这是人生大事,不敢耽搁。在家待了两天,就又匆匆返回了黑龙江。

当我风尘仆仆返回连队,文书董明华告诉我,因为我不在,她怕耽误事,就把我的户口等都办完了。这一下,我的心算彻底放到肚子里去了。

得知我回来了,连长指导员还有老职工们都来看我。连长还告诉我,从第二天开始,每天三顿饭要上三家吃,他们已经排好了。只有都吃过后,才让我走。面对大家的盛情,我实在不好驳回。而且户口已经办出,我已无后顾之忧,我对自己亲自参与创建的连队也感情颇深。此去能否再来也不好说,就答应下来了。

告别老连队

从第二天开始,每天早上八点多,就有小孩子在门外喊李叔。一天三家,大家还很默契的不让我多喝。不过这一个多星期,也是我一生中最难忘的喝酒经历了。

新建连,连成家的老知青算上,一共只有二十多家。都喝过聊过之后,连里用胶轮拖拉机把我送到了富锦。当年福前线铁路刚刚开通到富锦,我也算是第一批乘客吧。

一九七九年一月八号,返回北京,一月十号,办理了户口,重新成为了北京人。

回到京城