罗伯特‧埃博斯坦博士谈到大科技公司操纵机制的内幕以及如何阻止它。(《思想领袖》提供)

“他们手中握有大规模改变思维行为的权力,他们都有能力在任何难分胜负的选举中选出赢家,影响一个国家又一个国家。”

罗伯特‧埃博斯坦博士谈到大科技公司操纵机制的内幕以及如何阻止它。

今天我们邀请到了罗伯特‧埃博斯坦(Robert Epstein)博士,他是美国行为研究与技术研究所的高级心理学专家。他以领导广泛的监测项目而闻名,研究过谷歌等其它公司的科技巨头的偏见。根据他的团队的研究,谷歌在2020年的选举中至少改变了600万张选票。

埃博斯坦说:“所有这些所谓的免费服务并不是免费的,你用你的自由为这些服务买了单。”

今晚,他将分析他的团队的最新发现,以及大科技公司如何秘密操纵其用户而不留下任何书面痕迹。但是,不管怎样,他说他找到了一种方法,能迫使大科技公司罢手,即使国会对其一筹莫展。这里是《美国思想领袖》节目,我是杨杰凯。

杨杰凯:罗伯特‧埃博斯坦博士,欢迎你再次做客《美国思想领袖》节目!

埃博斯坦:谢谢你,我很高兴回来。

人们都被无法抗衡的方式操纵

杨杰凯:近十年来,你一直在研究大型科技公司如何有效地操纵人们,而且让人们意识不到。你上次参与我们的节目时,我记得是在2020年11月,你曾告诉我,“我们掌握了所有数据,但是我还不能谈论它,因为我们还没有对它进行分析。”原因就是,你对这项工作是如此严格。那么,目前情况如何?

埃博斯坦:我们在过去一年半的时间里取得的进展,比我们在过去八年的总和还要多。那么,在我们上次做访谈时,我们在讨论2020年的总统大选。我们主要在四个摇摆州的摇摆县招募了外勤人员。

在获得他们许可的情况下,我们在他们的电脑中安装了特殊的软件,使我们能够进行监视,当他们在电脑上做任何与选举相关的事情的时候。我们招募了1735名注册选民,他们在保守派、自由派和温和派之间所占比例相当。

我们保存了超过150万条“瞬息体验”(ephemeral experiences),从谷歌、必应(Bing)、雅虎、油管、脸书等网站主页上。

那么,起初这是一个非常小的项目,在大约六年前的2016年总统大选中,我们在24个州有95名外勤人员,现在已经发展成一个复杂得多的项目。我们有了更多的发现,我们有了更多的数据,都很令人震惊,因为,它们一而再、再而三地向我们表明,我们都是棋子,正以我们看不到的方式、以我们无法抗衡的方式被操纵,而且使用的方法不会留下书面痕迹供当局进行追踪。

从而……是的,我多年来一直这么说,但是现在,我们有了更多的数据,更多的信息,更多关于它如何运作的认知。

人们不知道正被操纵当局无法及时追溯

杨杰凯:你提到了“瞬息体验”,那么,如果可以的话,请简要地解释一下它的实际含义。其实,根据我了解,谷歌自己也在使用这个词。

埃博斯坦:它们是指我们在线获得的简短体验。事实上,我们在网上的大多数体验都是短暂的,影响着我们,像是,一个新闻提要在我们眼前闪过,或者一些搜索结果,或一些搜索建议,诸如此类的事情。

如,一连串的YouTube视频,关于接下来观看哪个视频的建议,它们影响着我们,随后就消失了,不会储存在任何地方,然后,就彻底消失了。

这是最理想的操纵形式。人们不知道他们正在被操纵,这是第一。第二,当局无法及时追溯,去查看展示给读者的内容,也就是说,读者是如何被操纵的。

杨杰凯:而其实,你已经在心理学领域工作了几十年,我很想了解一下你的职业轨迹,以及你究竟是如何最终专注于这个领域的。

埃博斯坦:我是在哈佛大学B‧F‧斯金纳(BF Skinner)的指导下获得的博士学位。实际上,我是他的最后一个博士生。斯金纳是那种痴迷于……我本想说他感兴趣的是,但这个词太弱了。

他对操纵的问题很痴迷:我们被操纵了吗?是否存在自由意志这种事儿?操纵可能是良性的吗?他认为,事实上,操纵可能是良性的,因此,行为科学家有责任帮助改造人类,想方设法地,设计社会,尽可能地让人们快乐,尽可能地有生产力,尽可能地有创造力。

人们一般不喜欢他的概念,因为我们都觉得我们其实并没有被操纵。斯金纳对此的回答是:“嗯,是的,你被操纵了,你只是不知道而已。”

试验:是否能改变人们的观点

而有趣的是,这是我主修的领域,但是我却在非常、非常长的时间里并没有研究操纵本身,直到2012年,也就是我获得博士学位后几十年,我才突然对操纵问题再次产生兴趣,那是因为我的网站被骇了,我最后收到了一堆谷歌的电子邮件提醒,我想有八九封或十封,说“你的网站被骇了,我们要阻止人们访问那里,你最好修复它。”

这里面涉及各方面的问题,真正令我开始用批判的眼光来看待谷歌,这是我以前从来没有做过的。

而且,营销人员发现,如果你能在谷歌搜索结果中再提升一个档次,那么你的公司的成败就可能有所不同,可以使销售额增加30%或更多。

我就在想,“好吧,如果人们对排名靠前的搜索结果如此信任,搜索结果是否可以用来改变人们的看法?它们是否甚至可以被用来改变他们的投票,他们的投票偏好?”因此,在2013年初,我开始了一系列的实验,直到今天都没有停止,而且这些都是随机的、对照的、平衡的、双盲的实验,所以它们是遵照最高科学研究标准进行的。

我想,“我们来看看我是否能改变人们的观点。”我把人们随机分配到两个组。在一组中,搜索结果将有利于一名候选人,而在另一组中,搜索结果将有利于对手,即反对派候选人。这意味着什么?这意味着,如果有人点击排名靠前的搜索结果,他们将访问一个网页,那里该候选人被包装得非常好,而其他候选人可能看起来非常糟糕。

惊人的改变率

在这些实验中,我使用了真实的搜索结果,真实的网页——我们从网上得到的网页,我们从谷歌得到的搜索结果。人们被随机分配到这些不同的小组,我本以为,“我可以通过这种方式将人们的投票偏好改变2%或3%。”我们在这方面进行的第一个实验就把投票偏好改变了40%以上。于是,我想,“这不可能,这不合理。”

我们用另一组人重复了这个实验,得到了超过60%的转变。于是我识到,“且慢,也许我在这里偶然发现了什么。”

杨杰凯:你谈论这个(惊人的改变率),(语气)简直太等闲视之了吧,但是,好吧,因为我们要经常谈论这个问题,将人们的意见转变达到,比方说,取中位数或中间值,50%,这实际上意味着什么呢?

埃博斯坦:这意味着,比方说,我开始的对象是100个人。我们总是用那些未作决定的人,因为这些人是可以被影响的。

我们如何找到那些未决定的人呢?非常简单。我们使用的参与者来自美国,而我们使用的选举总是在其它地方进行的,通常是在澳大利亚。

而且在操纵之前我们要具体问,“你对这位名叫某某的政治家有多熟悉?”随便那人是谁,比如托尼‧阿博特(Tony Abbott,前澳洲总理)。从而,我们得到这些数字。如果有人对这位或那位候选人非常熟悉,我们就把他筛出去,我们要的是未决定的参与者。所以我们以这种方式开始。

这些影响是疯狂而巨大的

那么,说到,有40%的人向两位候选人之一的方向转移,这是很举足轻重的,因为请记住,这是一个随机分配。我们可能会把他们放在支持候选人的A组,或支持候选人的B组。40%的转移意味着,我从50人中抽取40%,在这种情况下,应该是20人,然后把他们转移到另一组。

所以现在,我这个组里只剩下30人,而在那里组里,我有70人。我把50/50的比例,变成了30/70的比例。我现在有40%的胜率。因此,40%的转移意味着,我以这样一种方式搅动了局面,我得到了与该百分比相对应的赢率。

这些显然是个巨大的、巨大的数字。这真的可以做到吗?哦,是的,因为我现在已经做了几十个,几十个,几十个实验。是的,这是真的。

杨杰凯:一般来说,人们认为这是统计意义上的。有各种指定的测试,来弄清,如果实施一个非常小的转移是否真的能……这些操纵的(影响)极其明显,基本上是这样,是的。

埃博斯坦:它们是如此离谱,以至于你真的甚至不需要做统计。无论如何,我们还是做了统计,但是你已经不需要去统计了。

这些是一百多年来在行为和社会科学领域里发现的最大的影响之一,事实上,我所在领域里的人们一直在寻找新的影响种类。这些影响是疯狂而巨大的。因此,这是使它们变得可怕的一方面,但这还不是全部,它们之所以可怕是因为人们通常未意识到他们正在受到影响。

改变思维和行为由四家美国科技公司控制

它们很疯狂,因为人们在这些实验中的所有这些经历都是“瞬息”的,所以没有书面痕迹。最重要的是,它们很可怕,因为它们几乎完全由四家美国科技公司控制。现在,把这一切综合起来,你已经看到了一些令人恐惧的情况,你看到,影响力的来源实际上被少数高管控制着,他们不对任何公众负责,不对美国公众负责,不对任何地方的公众负责,他们只对他们的股东负责。

然而,他们手中掌握着很大程度上改变思维和行为的能力,毕竟,在势均力敌的选举中,他们有能力在一个又一个国家选出赢家。我们曾经计算过,截至2015年,那是很久之前了,截至2015年,世界上有超过25%的国家选举受到控制,由谷歌的搜索算法决定。这是因为没有人使用任何别的搜索算法,所有人都使用谷歌的搜索引擎。

杨杰凯:我们不知道,是否有人真的在用手指操纵天平,但是我记得你告诉我,如果他们在某种意义上讲并没有操纵,那么你其实会更担心。我觉得这始终是一个非常有意思的答案。我想请你再次阐述一下这个观点,因为它在某种程度上是反直觉的。

埃博斯坦:当然。

杨杰凯:请讲。

埃博斯坦:有各种方法可以构建内容,从而改变意见、改变信仰、改变购买意愿、改变投票,可能以各种方式导致这些事情发生。可能是公司的一位高管对他或她的属下说,“去这么做,让这种情况发生。”第二种方式是,我称之为马略‧米尔纳(Marius Milner)效应,就是某个公司的某个软件工程师可以干脆修补一些参数。

也可能是,他们可能只是没加以关注。事实上,我们可以把这称为“算法忽视”,像我在即将发表的一篇新文章中所说的那样。好吧,假设他们只是忽视了它,比方说斐济即将举行选举,我曾经和我妻子住在斐济群岛,斐济90%以上的搜索都是在谷歌上完成的。

谷歌的算法会倾向于某个候选人

所以假设,他们在谷歌并不关心斐济,所以他们一点儿也不关注其选举。你猜怎么着?他们的算法仍然会倾向于一个候选人而不是另一个。为什么?嗯,这就是它的构建方式,这就是它设定该做的。它的设定就是,把一种网页放在另一种网页的前面,它在判断网页,它在判断哪些网页更好。

当它这样做的时候,不仅是把一种狗粮排在另一种狗粮之前,或把一个吉他品牌排在另一个吉他品牌之前,还会把一个候选人排在另一个候选人之前。如果人们不关注它,它仍然会这样做,就是这样……换句话说,谷歌的搜索算法中没有内置平等的时间规则:“我们不希望它有一个平等的时间规则,我们希望它告诉我们什么是最好的,我们希望它把最好的放在搜索结果的顶部附近。”

我为什么认为,这种可能性最可怕呢,因为这意味着计算机程序正在挑选选举的赢家,或者正在挑选我们买什么狗粮,或者正在挑选我们应该想什么。这是非常可怕的,因为计算机程序真的非常、非常、非常愚蠢。因此,如果计算机程序正在决定谁管理世界,谁管理世界上许多国家,这对人类来说不可能是好事。它们实在不够聪明,无法为我们做出好的决定。

杨杰凯:关于这个问题我想多谈一下,人们会说,“嗯,这只是算法的自然结果,没关系的。”我认为这可能会是一种常见的思考方式。

埃博斯坦:嗯,人们不知道算法是如何工作的,他们甚至不知道算法是什么,因此,人们可能会对算法漠不关心。但是,在这个谜题中还有一个问题,我认为它会困扰很多人,那就是人为的因素。我们从各种研究中了解到,算法是以一种包含了程序员偏见的方式构建的。

程序员的偏见会被编程入算法中

现在,谷歌和硅谷的其它科技公司把96%的捐款都捐给了一个政党。这恰好是我喜欢的党,也就是民主党。但问题在于,这些公司有很多政治偏见。我们从非常出色的研究中得知,人们的偏见,程序员的偏见,会被编程入算法中,所以算法最终会有偏见。谷歌承认每年调整其搜索算法超过3000次,大约每天10次,人类正在调整,做出调整,在改变它。

现在,再说一遍,他们可能又在改变它,以反映他们的个人偏见,或反映他们主管的偏见,或反映公司CEO的偏见。因此,重申一下,这都是人为因素。谷歌和其它公司的算法,也确实是为了使其运行顺畅,他们检查名单——黑名单和白名单。我们在这里主要关注的是黑名单。

杨杰凯:人们似乎能预料到这些东西的存在,因为,比如,你看到某些内容就是不会出现在搜索中,对吗?

埃博斯坦:哦,完全正确!

杨杰凯:请讲。

埃博斯坦:或者,曾经出现的东西突然不再出现。或者,像谷歌、推特或脸书这样的公司宣布,某些类型的观点确实是不可接受的,所以突然间,它们被禁止了。那么,其会怎么操做呢?所做的就是,在其黑名单上添加一些短语和一些单词,这就是其操作方式。不需要重新编程,就是这么简单。

不过……是啊,我很早就在写这方面的文章了。在2019年,我在华盛顿的参议院委员会作证。就在我作证之前,谷歌的一位代表——一位来自谷歌的副总裁作了证。在他宣誓后,一位联邦参议员问他,“谷歌有黑名单吗?”这个人回答说:“没有,参议员,我们没有。”

参议员玛莎‧布莱克本(Marsha Blackburn):谷歌是否曾出于政治原因将某个公司、团体、个人或渠道列入,或试图将其列入广告合作伙伴或搜索结果的黑名单?

谷歌副总裁卡兰‧巴蒂亚(Karan Bhatia):不,女士,我们没有使用黑名单、白名单来影响我们的搜索结果或……

参议员玛莎‧布莱克本:谷歌出于什么原因将一家公司列入黑名单?

谷歌副总裁卡兰‧巴蒂亚:正如我所说,如对你之前的问题的回答,我们没有在搜索结果中使用黑名单或白名单来偏袒政治结果,这不存在……

埃博斯坦:几周后,一个名叫扎克‧沃希斯(Zach Vorhies)的家伙,他曾在谷歌担任了八年半的高级软件工程师,从谷歌离职,并带走了资产。这是第一次有举报人真正带着资产离开。他带着超过950页的文件和一段两分钟的视频离开。在这些文件中,有三份标记为黑名单的文件。这只是那次听证会后的几个星期。这个人在宣誓后向国会撒了谎,这是一项重罪。

谷歌有非常强烈的自由主义偏见我们阻止了它

杨杰凯:现在让我们谈谈监测方面。大体上说,你从2020年采集到的数据集中发现了什么?

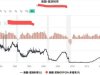

埃博斯坦:在2020年,起初我们有大约700名外勤人员在监测总统选举,他们分布在三个摇摆州的摇摆县。正如我们在过去发现的那样,我们发现了非常强烈的自由主义偏见,但是在必应和雅虎上没有,必应和雅虎有一点保守的倾向,但它们并不会影响很多投票,因为几乎没有人使用它们。

在YouTube上,有93%被谷歌Up Next算法推荐给人们的视频,有93%(这些推荐视频)来自强烈的自由派新闻来源。我们所有的外勤人员都看到了。事实上,YouTube推荐给保守派的视频比推荐给自由派的视频更具有自由主义偏见。

想一想吧,这是一种傲慢。你可以说,“也许那里恰好有更多的自由主义内容,也许这就是为什么我们看到的内容似乎是有偏见的,也许不是真的有偏见,也许它只是提供给你现有的内容。”我不这么认为,我们已经深入研究过这个问题。仅仅根据现有的内容,你不可能在YouTube上看到93%(的自由派内容)。这是不可能的。

我们决定,要将其公之于众。因此除了其它措施外,我们还联系了各家报纸,包括《华盛顿邮报》和其它地方的报纸,我们没看到很多人感兴趣。

那里的一位女士非常感兴趣,她是那里的记者,她拿走了我们所有的资料,开始写一篇精彩的文章,揭露科技公司如何操纵我们的选举。她给我读了文章的一部分,坦率地说,我认为很棒。

接下来的步骤是,那是在10月30日星期五,她的编辑必须采访谷歌,征求其对一些事实性内容的评论。这个是正常的。这是完全正常的。接下来发生的事情是,报导本应在第二天早上发布,但那天晚上晚些时候,事实上发生了两件事,第一件是《纽约邮报》枪毙了这篇文章。

第二件是,谷歌停止了其在总统选举中的操纵行为。我们一直看到的一些偏见第二天就消失了。因此,在大选前的最后几天,也就是11月3日前,谷歌似乎停止了他们的操纵,我们想:“这很耐人寻味啊。”

解决方案:进行永久的、大规模的监测

因此接下来,我联系了我在克鲁兹参议员办公室认识的人。11月5日,选举后两天,三位美国参议员向谷歌的首席执行官发出了一封非常、非常咄咄逼人的信,总结了埃博斯坦在总统选举中的初步发现。然后,奇迹发生了,因为当时我们有超过1000名外勤人员分布在整个乔治亚州,我们在非常、非常仔细地监测乔治亚州参议院决选前来自科技公司的举动,决选是在2021年1月。

你瞧啊!必应、雅虎和脸书都存在常见的偏见,无论我们审视哪里,哪里都能发现常见的偏见。除了,谷歌,其所有偏见都消失了。我是说,消失了?我的意思是,字面意义上,每天都是零,当我们在他们的搜索结果中寻找偏见时,都是零,而且,没有了“去投票”的提醒。我们的自由派外勤人员、保守派外勤人员和温和派外勤人员所见都是如此。没有一个“去投票”的提醒了。

换句话说,我们,在一些参议员的帮助下,让历史上最大的选票操纵者退缩了,并且躲得远远的。这方面的收获是,这是解决目前这些公司——其中有些公司比其它公司更为严重——干涉我们的民主、干涉我们的生活、干涉我们的孩子的问题的方法。

这就是解决方案,即进行永久的、大规模的监测,每天24小时全天候地,在所有50个州,以阻止他们侵犯我们和我们的孩子。如果我们这样对付他们,如果我们监控,我们捕捉,我们存档,我们曝光,那么他们将无法插手我们的生活。他们仍然会发财,他们仍然会赚很多钱,但是他们会把我们的自由、公平的选举归还我们。

杨杰凯:埃博斯坦博士,我祝愿你一帆风顺!很高兴你能再次参加这个节目。

埃博斯坦:谢谢你!

谷歌没有立即回应我们的评论请求。

杨杰凯:我们生活在一个审查和虚假信息的时代,一些最出众的声音,最重要的声音,实际上并没有被听到,因为他们正在受到压制。我邀请了其中一些人做客《美国思想领袖》节目。因此,请大家更新观看我们最新一期的独家内容。

观看完整影片及文稿请至:https://www.youlucky.biz/atl