我在香港大学留学的时候,曾经一度离开大学宿舍到中国进行实地考察,其后再回到香港。回港后,我在香港岛西面的西环住了大约一年。那个分租公寓与对面大厦的距离近得几乎触手可及,从我房间的窗外能够清晰看见对面大厦租屋房间内的情况。我租下的这个房间每月租金高达六至七万日币(约台币一万四至一万七),但房间狭窄得只容得下一张床,旁边的细小空间则放了快煮炉,紧邻的就是厕所与浴室合一的卫浴空间,烹煮食物与如厕的位置之间算是有所分隔。看到我这个从两房两厅的正常公寓“隔间”出来的迷你租赁空间,来香港旅行的日本朋友不禁惊讶的说:“亏你可以在这种地方生活!”

从窗外看到的对面大厦房间里,只能放得下两张三层床,却住满了六个人。一年之中大部分时间里,香港的温度与湿度都很高,住在对面大厦房间的男人,基本上都是赤裸著上半身生活的。本来在床铺以外,我的房间便没有足够的空间,加上徒步十五分钟就可以到大学上课,所以我白天时间大多在大学研究室中度过。我把大多数的书本和日用品都放在研究室里,租的房间只是在读书读到疲倦时,用来休息和睡觉的地方。

住宅不足下的新移民

我住的隔间房旁,也就是公寓的另外三分之二空间,居住的是一对新移民母子。虽然那名妈妈与香港人结了婚,但因家暴等原因与丈夫分居,或许可能已经离了婚。那名妈妈是福建省福州人,儿子大约四岁,两人以领社会福利补助维生。那名妈妈说自己是中国的大学毕业,但因为需要照顾年幼的儿子,所以无法在香港工作。现在回想,他们吃饭时偶尔会叫我一起,或者把饭菜分一些给我。

那对母子屏息匿迹过日子,即使有时候社工或者政府的职员来找他们,他们都会假装不在家。虽然在隔壁房间的我知道他们其实在家,但那名妈妈却拜托我:“无论你被问到什么问题,都请回答‘不知道’吧。”社工与政府职员似乎是因为社会福利相关的事而来。曾有人不断敲门,并在屋外等了很久,可能是那名妈妈的前夫又或者是与他有关的人。然而,那对母子依然一直不做任何回应。

即使都是新移民,但也是有各式各样背景的人。一直居住在香港的人与新移民之间,于就业与商业经营、社会福利等方面都有互相争夺资源的情形。我们透过以下对话可以理解。福小姐是本书前言里提到的人,也是日文学校的经营者,永井先生则是透过福小姐的介绍,在香港经营日本食品生意。

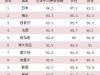

福小姐:“在日本,如果是大阪或鹿儿岛的话,三万日元(约台币七千元)就可以租得到一个人住的房子吧。有些香港人会认为,三万日元就可以租到房子是因为日本施政有效,可以减轻年轻人的生活开支。香港的租金平均是二十万日元(约台币四万八元),这样的状况连香港人也不知道该怎样做才好。如果去新界的话,就有很多新移民居住。中小学都有大量中国人的子女入读,但我们也无可奈何。对社会不满的情绪就快爆发了。香港每日都在接收一百五十个新移民,在轮流等候公共房屋时,也会有让他们优先的情况出现。”

永井先生:“香港的土地小,必须透过开山填海来造地。我家在东涌,可以眺望澳门。迪士尼乐园那边盖了新桥,也兴建了很多新公共房屋区。率先入住的,果然是以中国新移民居多。中小学每个学年都有分配给新移民的学额,香港人完全无法就读。矛盾的是,虽然公共房屋租金便宜,但私人租屋市场的租金也没有调降。”

东涌位于香港本岛的西边,是香港最大的岛南丫岛,搭乘巴士距离香港国际机场大约十五分钟的车程,东面则是香港迪士尼乐园。

福小姐:“入住公共房屋的所得审查是以平均年收入为基准,但那太严格了。大学毕业的起薪很快就会超过那个水平了。那些中国来的人在香港没有收入,又或是香港本地的老年男性则与来自中国的年轻妻子和小孩一同申请公共房屋,香港年轻人根本无法与这些人竞争。他们为了缴付房租已经够辛苦了,每个月还要拿出约三、四万日币(约台币七千至九千元)给父母当家用。二十岁出头的年轻人,在为生活所苦的同时还会捐款、会去关心西藏的问题,尽全力贯彻自己的信念。我常在想,他们到底是抱着什么样的心情呢?”

“每日都接收一百五十人”是指 中共当局每日最多可以发出一百五十张“单程证”,让中国居民到香港定居。香港的入境事务处并没有“单程证”的审批权,必须接收所有在中国成功申请“单程证”的人。这一百五十人到底是什么背景也无从得知。

前述的《香港与日本》作者钱俊华是土生土长的香港人,现正于东京大学修读博士课程。对此他有以下的看法:

“因为新移民已经成为香港的一分子,香港的广东话、繁体字、社会文化,以及自由、法治等价值观,都希望这群人可以去学习、去理解。香港人也希望他们获得正确的资讯,深思熟虑后行使他们的投票权。同时,期望可以平等地给予他们社会福利、教育、医疗等‘公民’权利。”。关于“香港人已经忍无可忍”这点,钱俊华也提到:“然而我不会再原谅那些不尊重香港的法则、社会规范、价值观、文化的人。虽然不应使用暴力,但我也会坦率表现自己的反感和愤怒。”(《香港与日本》,页九十)

认同论述的政治

虽然对待新移民的态度,有时会被形容为歧视或仇恨言论,但钱俊华为对此则是感到“一半高兴,一半悲哀”。高兴的是,会那样形容的人背后是承认了香港的主体性,才会分辨中国与香港,并视为歧视。悲哀的是,很多人无视了香港与中国之间压倒性的实力差距。从中国涌入的大量资金及移民,让许多香港人重视的文化、语言、法治、制度都被另一套做法所渗透。钱俊华形容“与中国共产党同化”的情况正在发生中,许多香港人对此已经无法再容忍。

在以上的描述下,日渐鲜明的“香港人”身份意识,果然有着浓厚的“对抗中国”色彩。大部分生活在香港的人,本来是从中国而来,但感到“自己与现在的中国人不同”,也会避开“中国人”的身份。

钱俊华在同一本书中,也为香港人的身份认同提出了另一个值得深思的分析,这项观点与日本有关。钱俊华认为,作为战争记忆的“日本”,连结了香港人的中国民族意识与香港主体意识。历经日本的占领、英国的殖民管治,然后是经济强国的中国,香港总是充满了外部势力的影响。“日本”以“局外人”及“民族的仇敌”之角色,若隐若现地出现在香港人的意识当中;因此可以肯定的是,日本对香港人身份认同的形成,确实发挥了一定的影响。

虽然日本学校的历史教育没有大幅记载,但在第二次世界大战中,日本于一九四一年十二月八日偷袭美国珍珠港的同时,也入侵香港,并在十八天内攻陷香港,直至一九四五年战争结束为止。日本在香港实行了各种占领地政策。在日本的占领下,香港经济停摆。日本军方于香港发行军票,在中国流通的军票也大举流入香港,导致通货膨胀问题。军票在战后成了废纸,当初被迫兑换的人承受了严重的经济损失。

顺带一提,于一九九三年,香港市民就军票所造成的损失向日本政府寻求赔偿,提出民事诉讼,本书第二章介绍过的何俊仁也参与了该诉讼原告的工作。最后,东京地方裁判所认为当时的国际法(海牙公约)原则是不赔偿战争相关的个人损失,且日本国内也不存在兑换军票的法律,于是在一九九九年驳回了原告的索赔。

透过美食、动画等日本文化,现在的香港人对日本抱有好感。但另一方面,正如上文所述,经历过战争世代、对日本占领时期有负面记忆的香港人,要求交还钓鱼台的“保钓运动”也在每个时代积极举行。在我开始于香港留学的一九九六年,日本右翼团体“日本青年社”在钓鱼台兴建灯塔,引发了“支持保钓”的示威运动。保钓运动领袖、全球华人保钓大联盟的创办人陈毓祥前往钓鱼台,并跳入海中游泳以宣示中国领土主权,然而不幸溺水离世。陈毓祥的悼念集会有三万人出席,他的棺木以五星红旗覆盖。我至今仍然记得,当时香港大学的校园内到处都贴满了写着“日本人滚出去”的文宣。当时我接受了一份小报的访问,报导是以一张标题为“(神情忧伤的)日本留学生”大型相片作刊登。

日本驻香港总领事馆位于中环交易广场,这附近的天桥,现在仍然保留了保钓行动委员会成员于二○一七年放置的韩国人、中国人、菲律宾人等的慰安妇铜像。这个保钓行动委员会是由主张中国拥有钓鱼台领土主权的社会人士所组成。

前文提及的《香港与日本》作者钱俊华指出,香港的“本土派”以没有直接经历过战争的年轻一代为主,正以战争记忆作为重新建构香港人共同体和政治动员为核心诉求。“本土派”当中也有提倡“香港独立”者,某种程度上来说,这种主张属于政治思想相对激进的组织。对于香港政府企图引入以中国人的“悲剧”“团结”“胜利”的故事包装的“官方民族意识”,香港的本土派批评共产党,并采用与政府完全相反的方法诠释战争相关记忆。虽然“日本”的形象与它的存在间有明显的差异,但两者都以与日本相关的记忆作为催化剂,形塑了香港人的认同论述。

作者专门领域为现代中国研究、比较教育社会学。1971年出生于大阪府。大阪外国语大学、名古屋大学大学院毕业后,取得香港大学教育学系博士学位。历任日本驻中国大使馆専门调查员、早稻田大学副教授、东京大学大学院总合文化研究科副教授,现为同研究科教授。著有《吞噬穷人的国家:来自中国社会贫富差距的警告》(新潮新书、增补版)、共著《超级大国中国的走向:人民奋起)》(东京大学出版社)等多本作品。