一.中国山水画的发展

中国山水画,作为我国传统艺术门类之一,形成于魏晋南北朝时期,只是当时并未从人物画中完全分离,到隋唐时开始独立成科,五代、北宋时趋于成熟,成为中国画的重要画科。

魏晋时期,在顾恺之的《洛神赋图》和《女史箴图》中,我们可以看到山水画的雏形,不过此时的山水仅仅是充当画面的背景的角色,因此有着“人大于山,水不容泛”的特点。隋时,由于绘画“成教化,助人伦”的作用,因此绘画艺术受到很高的重视,并且山水画开始发展成独立的画科。彼时展子虔的《游春图》,被认为是山水画的正式开端,此画著大青绿,简单勾勒其形,在透视方面开始注意远近关系及人物山水的比例,解决了魏晋时的空间处理问题。而这种画法,发展到唐代的李思训、李昭道父子,便形成了青绿山水,成为中国山水画中一种独具风格的画体。

隋展子虔游春图北京故宫博物院局部

唐时,艺术得到全面繁荣的发展,山水画也开始步入成熟,并且形成两大主要风格流派:一是以二李为代表的青绿山水,一是以王维为代表的水墨山水。王维的山水以渲染为主,用笔简练奔放,强调水墨效能的发挥,即使设色,也追求自然清淡、含蓄悠远的境界,因此,王维被认为是“南宗”的开创者。五代北宋时期,山水画空前发展,先是以荆浩、关仝为代表的北方画家,多绘北方的崇山峻岭,而以董源、巨然为代表的南方画家,多写南方的丘陵云烟,两者在风貌上大有不同。北宋的范宽、李成也自成一家,而后期米芾、米友仁父子的“米氏云山”,再加上苏轼等人在画理方面的贡献,使得山水画在历史上达到了第一个高峰。

五代董源潇湘图局部

南宋时,山水画发生了大的变革,尤其是马远、夏圭,他们时常在画面中留有大片的留白,因此有“马一角、夏半边”之称。到了元代,由于赵孟𫖯的振臂一呼,艺术家在创作时更加注重“以书入画”的理念,于是在元四家的作品中,我们看到的更多的是一种笔墨意趣,而非山水的真实再现。到了明清两朝,虽然有明末董其昌等人在画论方面的真知灼见,也有明四家、清四王的闪耀,但总体来说并没有脱离前人的桎梏。

南宋马远踏歌图北京故宫博物院

二.观看

宋代郭若虚在其《图画见闻志》中谈道:

“或问近代至艺与古人何如?答曰:近代方古多不及,而过亦有之。若论佛道人物、仕女牛马,则近不及古;若论山水林石、花竹禽鱼,则古不及近。”

引文中,他以一种客观且公正的笔调记录了那时绘画的主要发展方向。在郭若虚看来,他所生活的北宋晩期,绘画艺术的发展与唐及唐之前的时代相较有过之而无不及。至少在他所着重提出的两类题材上——山水林石和花竹禽鱼,绘画艺术的发展保持着一种强劲的势头。

宋佚名桃花山鸟图台北故宫博物院

尽管在唐及唐之前的时代,曾创造过伟大的人物画传统,但至郭若虚的时代,山水、花鸟却一跃成为最受欢迎的题材,尤其是山水画,得到了那些身居上层社会的文人们的普遍喜爱。我想,这种转变就很能说明中国人在对待风景,或者说在对待自然上所具有的一种深刻认知。

北宋范宽溪山行旅图台北故宫博物院

直至今天,当我们面对一件描绘自然的绘画作品时,相信大部分中国人依旧会选择将它称作一幅山水画,而不是称之为风景画。难道“风景画”与“山水画”之间真的存在着很大的差异吗?对于那些有过中西绘画比较经验的读者来说,这是个不言自明的问题,但在这里我必须还要强调:“风景画”和“山水画”所指代的不仅是概念上的差异,这也切实地反映出中国人和西方人在艺术上整体切入问题方法的不同。

北宋李成晴峦萧寺图纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆

在西方语系中,风景所呈现的是大自然的一部分,可以说视线有多远,风景就有多大。但无论如何它都是局部的,都是人们一眼能及的土地的面貌。但中国人却从来不以这样一种固定的角度来看待自然,而是将自然最观看作是两极之间的互动,如:动静、高低、粗细、疏密等等。“山水”象征的就是在这样诸多二元组合下所形成的巨大能量,也正是画中对立元素之间彼此呼应,オ使得整幅画作充满了活力。因此,在中国山水画家的画作中,他们所描绘的就不是世界的一隅,而是植根于构成世界的诸多对立元素之间的相互交会。这时,画家本人实际上也已经融入到某片他所钟情的山水之中。

由这样的观看出发,古代的山水画家在描绘山水时,也逐渐远离了对“形似”的关注。在他们看来,风景是无法被客观化的,它不像人物走兽般,具有一个具体的、外在的形,它是捉摸不定的。因此,宋代大文人苏轼就说:“人、宫室、器用皆有常形”,但是“山石竹木水波烟云,无常形而有常理”。人物、室等往往存在一个确定的形,一旦稍有差池,观者立即就会有所察觉;山石、烟云就不一样,它们形态万千,但不管它们的形状有何变化,只要明白了其中内在组合的结构原理,即“常理”,就能创作出一幅优秀的描绘自然山川的画作。随后,苏轼又对“常形”和“常理”的区别做出了解释:“世之工人,或能曲尽其形,而至于其理,非高人不能辨。”在苏轼看来,面对山水这些自然物象时,“匠人”或许能描绘出其客观之“形”,但对于其中所深含的画理,亦或是山水的神韵与精神,只有有足够修养的高人才能明白。

因此,对于山水的认知,中国人从来都不是将它作为一个外在的形来看,也不是从一个特定视角所看到的一处特定的风景,而是将它作为一种包含万象的二元组合,他们所要捕捉的也正是由对立的二元组合所产生出的巨大能量。

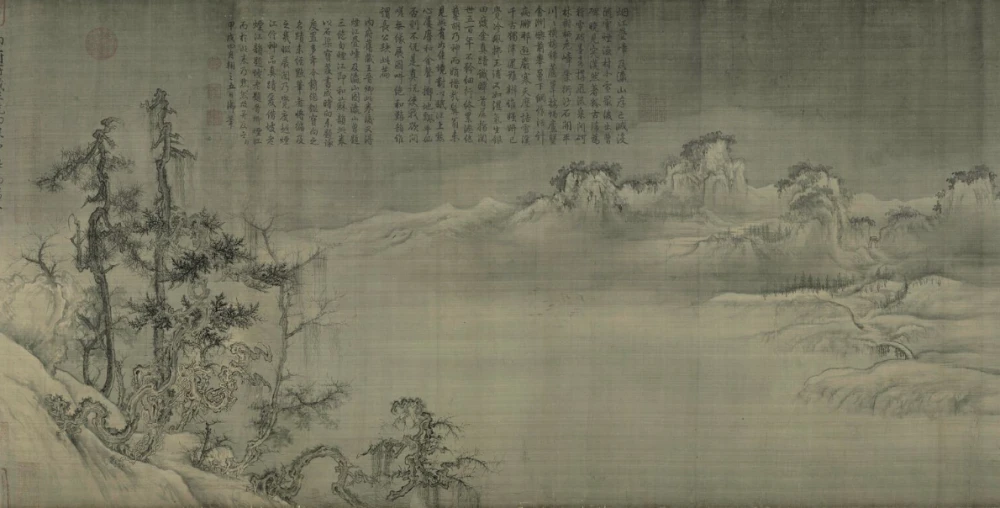

北宋王诜渔村小雪图北京故宫博物院局部

三.观道

当我们流连于自然之中时,它瑰丽的景色总是能给我们留下深刻的印象。这种印象常常是直观而深刻的,但我们应该如何去理解甚至表达美丽风景所引起的遐思,或者说,我们与自然之间究竟应保持一种怎样的联系?这让我想到了宗炳的说法。

五代时期的绘画理论家、画家宗炳爱好山水,“每游山水,往辄忘归”。他的妻子罗氏也跟他有着同样的爱好,喜远游、爱山水,两人曾西临荆、巫二山,南登衡岳,并决定定居在那里。宗炳一生多次拒绝朝廷的任命,当他最后回到江陵故宅时,他感叹道:“老病俱至,名山恐难遍瞩睹,唯当澄怀观道,卧以游之。凡所游履,皆图之于室。”当晚年难以外出时,宗炳就把山水画挂在墙上,将其当作真正的山水,“卧以游之”。他在晚年曾撰写过一篇《画山水序》,透过他的文字,或许我们能更好地理解山水。

南宋牧溪潇湘八景-渔村夕照根津美术馆局部

在《画山水序》中,宗炳将山水视为“道”的一种显现,是于人有益的中介,它将人与道连接起来,因此宗炳开篇就说:“圣人含道映物,贤者澄怀味象。”他还以严谨对仗的形式陈述:“夫圣人以神法道,而贤者通;山水以形媚道,而仁者乐。”

因此,在宗炳的精神世界中,山水承担着一个重要的角色,即“澄怀观道”。对于真山水的欣赏,在宗炳看来是作为“观道”的途径存在的。此时宗炳的观察角度在很大程度上已受到佛教的影响,在他看来,每一个人都有能力在内心修成自我的“佛性”、自己的菩提。

因此,宗炳告诉我们,山水之作不是冥想与阅读,它还可以使人达道;一切的冥思默想也不是绕路,而是直接与道融为一体。而且,通过画笔自我更新,山水画立即将我们连接于道。在对待人与山水的关系时,宗炳将自我的生存融合到自然山水之中,而没有任何的局限或隔绝。正是如此,“道”才可以被品味和体验,山水本身就具有了一种提升和超越字面意义的能力。

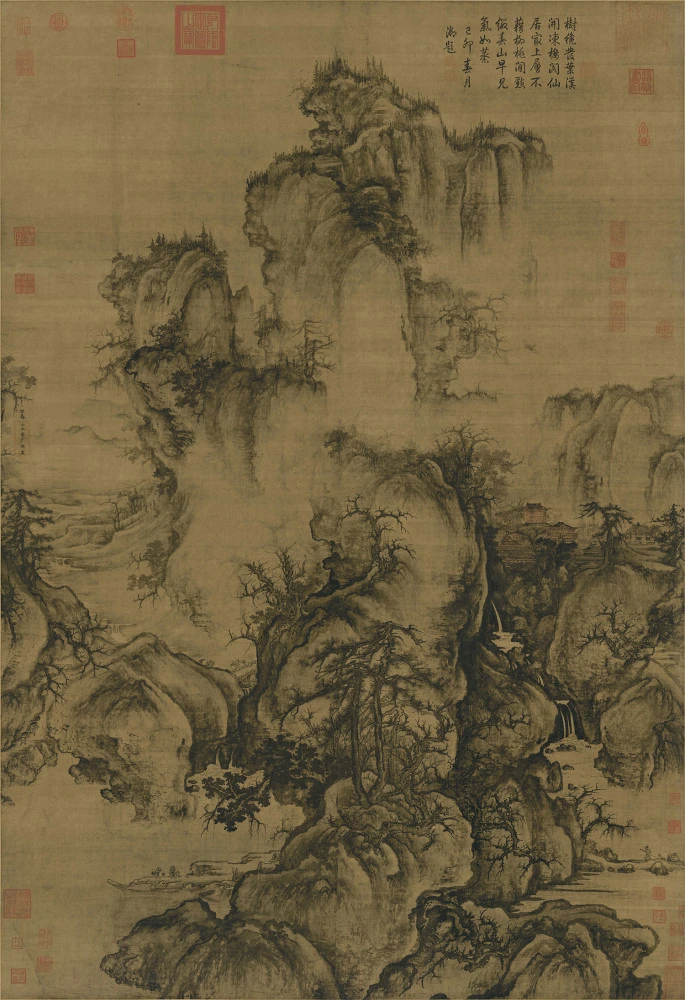

北宋郭熙早春图台北故宫博物院

四.观画

唐代末年的山水画大师荆浩在他的《笔法记》中,用他本人与山中智叟假想对话的方式,表明了他对“何以为画”的思考:

曰:“画者,华也。但贵似得真……”叟曰:“不然。画者,画也。度物象而取其真……”

荆浩所讨论的“度物象而取其真”的观念,充分反映出那个时代文人对宇宙万物之“理”与“性”的思考。它所强调的不是超越物象以获真实,也不是艺术家要赋予对象生命,而是强调艺术的价值在于生命存在本身。因此,北宋初年的山水画呈现出一种把握宇宙奥妙的雄伟风格。这时出现了一系列代表的画家:荆浩、范宽、李成、关仝等等,他们都以这一观念直觉地证悟和观照审美对象。尤其是郭熙《林泉高致》中的论述,以及其完成于1072年的《早春图》,都阐释出北宋时期的山水画观念,即:山水画不仅是表现自然美景的媒介,更重要的是传达人们对于自然秩序的更深层次的理解。

南宋米友仁(传)云山墨戏图北京故宫博物院局部

十一世纪,以苏轼为代表的新兴文人阶层出现,他们开始在“常形”和“常理”之间作出根本的区别。在他们看来,绘画是自我表现而不是客观再现。五代时被谢赫所强调的“气韵”也被归为是艺术家个人的、独特的品质。同时,郭若虚在《图画见闻志》中也强调画家“人品”与“气韵”之间的必然联系。换句话说,苏轼、郭若虚等人所强调的画家特质,实际上是对画家身份的限定:并不是任何人都可以成为优秀的画家,只有文人高士才被认作是真正的画家。

在这些新兴士大夫的推举之下,那时的文人对待山水画开始出现新的变化。米芾就曾独创了“云山”系列的精致山水,这种逸笔草草的画法和对待山水的自由态度,给元代画家带来了深刻的启发。倪瓒在一段讨论画竹的文字中,就对绘画的“形似”问题作出回应:

“余之竹聊以写胸中逸气耳,岂复较其似与非,叶之繁与疏,枝之斜与直哉?”

元倪瓒容膝斋图台北故宫博物院

倪瓒的文字表明,在绘画上,不能仅以形似对待,这也反映出那时大部分画家或绘画理论家的思考。元代画家在绘画上作出的巨大推进,是他们摒弃了对“形”的密切关注,更加注重“形似以外”或“超越形似”的涵义。罗越在面对宋元山水画的区分时说:“宋代画家,把自己的风格当作一种工具,来解决如何描绘山水的问题;元代画家,把山水当一种手段,来解决如何创造风格的问题。”因此,元代山水画的变革,意味着绘画更加偏向于书法性的、主观性的表现形式,这种山水形式一度成为流行。

明清时期,笔墨逐渐成为最为文人看中的核心要素,尤其在董其昌的时代,更是如此。在他本人揭示有关真山真水与山水画之区别的名言中,也同样地暗示云:

“以境之奇怪论,则画不如山水;以笔墨之精妙论,则山水绝不如画。”

董其昌的这番言论,表明笔墨在山水画中所占据的重要位置。事实上,对于绘画中笔墨的关注,在元代开始就被强调,到了明清时期,此风更甚。因此,罗越将明清时期的山水画总结为“艺术史之艺术”,这时的画家热衷于前代画家的经典图式,而无明显的创造。直至清初,“四王”们依旧在坚守传统的程式,甚至是“一树一石,无不与古人血脉相通”。

元黄公望富春山居图台北故宫博物院局部

五.小结

的确,中国人对待山水自古至今都蕴含着一种特殊的情感。从最早的山水诗、山水文学发展到后来的山水画,每一次变化都反映出人们在对待山水上所进行的深切思索。对于山水本身而言,彼此之间互为暗示或呼应:水是山之“脉”,山因水而“生动”,而山是水之“面”,使水显而易见。山同时借助水传情,水也以山达意,两者相得益彰,充满和谐韵律。当山水转为山水画时,山水画就成为了人与自然之间的重要媒介,“自然山性即我性,山情即我情”,“凡画山水,最要得山水性情”,画家与自然之间也建立起最为亲密的联系。