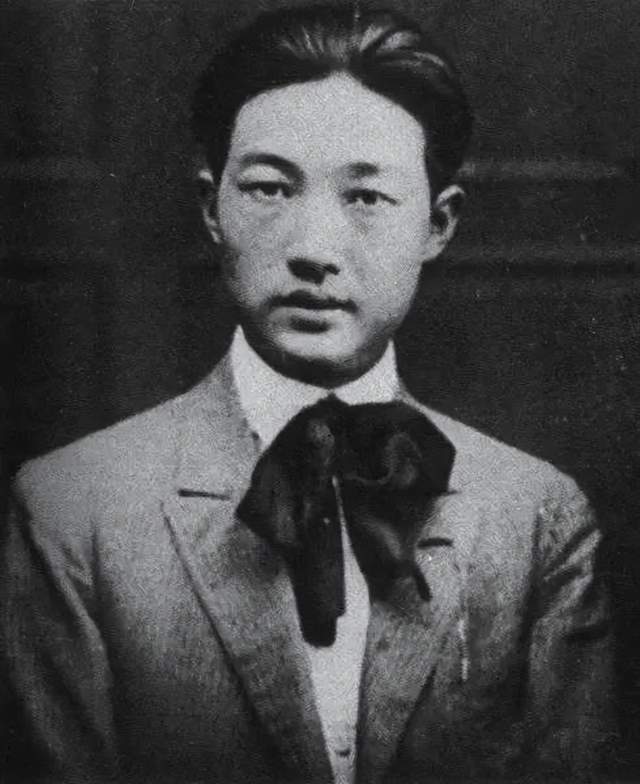

蒋碧微

有许多婚姻的失败和冷淡,并不完全因为某一方出轨了,亦或是感情淡了。前者出轨除了性冲动、头脑发热犯下大错之外,大多是由于后者感情淡了才出轨。而后者感情淡了,几乎是一个有悖正常思维的说法,因为亲密感情就像茶,越泡越浓,历久弥新。除非这段感情从一开始,就匿藏着许多隔阂芥蒂的隐因。

1917年5月14日清晨,仅有18岁的蒋碧微跟随徐悲鸿踏上了前往日本长崎的博爱丸号客轮。不走是可,这一走,蒋碧微就犯下了两项大罪,其一是逃婚(父母订的包办婚姻),其二是私奔。

民国初,甭管逃婚还是私奔,没点地位的抓到了要安排去浸猪笼;有点地位的,就算不闹出人命家族的声誉也会受到巨大的冲击羞辱,甚至影响公共关系。呼兰河有一名顶流女作家就是与人私奔,搞到在教育局捧铁饭碗的老爸声名狼藉,因此被领导撤了职,被迫离开当地生活。可想而知,蒋碧微犯下的是堪比千刀万剐的大罪!

在她到达日本数月之后,她才得知其父母正在承受满城的风言风语,脊梁骨都被亲戚朋友戳歪了。幸亏蒋家是宜兴的高门巨族,第一大户,旁人说点闲话可以,但敢动蒋家的,还没有人有这样的胆子。

虽然私奔的蒋碧微已经十八岁,具有完全民事行为能力,表面上看也是她自愿跟着徐悲鸿跑的,徐悲鸿也没把菜刀架到她脖子上胁迫她。但考虑到这是一位长居深闺足不出户的黄花姑娘,说她是十八岁,打个折扣,社会经验顶多也就只有十四岁的智商。

而徐悲鸿呢?穷苦人家的孩子,已经经历过结婚生子,又出来摸爬滚打多年养家糊口,世面见得不高,但也算广。他来蒋家吃过几次饭,小嘴抹了蜜讨得蒋家二老神魂颠倒,就成自家人赖上了。

蒋碧微说:“没有多久,他简直变成我们家里的一分子,只要有空,他总是耽在我们家里。通常星期四下午他学校没有课,吃过中饭他便来了,到星期五早晨才赶去学校;星期六下午来后,更要到星期一早上才走。”

不多久,这位穷画家裤兜里揣着几个铜板就敢带着蒋家小姐逃到日本,胆子也忒大。前提蒋碧微根本就没有跟这个男人单独有过约会,甚至一次单独的谈话都没有,就傻头傻脑跟着上船了。纯粹是出于对徐悲鸿的敬仰与爱慕,给她头脑加热。

当蒋父知道这件事,先不说这是一件奇耻大辱的丑事,就从道德角度出发,他都在研判徐悲鸿的行为是否光明磊落,是否有拐骗或哄骗的嫌疑,毕竟自己的女儿涉世未深,年幼无知,懵懂幼稚。

怎奈后续木已成舟、生米煮成熟饭,蒋父只好不作计较,送上祝福。

可谁又曾想,几十年后,这对不顾一切,飞蛾扑火,铤而走险的私奔恋人,会落得因爱生恨,反目成仇的局面。离婚时蒋碧微开的那一笔巨额赡养费,让徐悲鸿的现任妻子咬牙切齿,指出徐悲鸿为了还债,废寝忘餐画画,供这老妇人在台湾颐养天年,小日子过得滋润,徐悲鸿自己却累得英年早逝。

徐悲鸿和蒋碧微在婚姻中后期双双出轨固然是这段婚姻终结的符号,但从他们热恋期间抽丝剥茧出来的细节,也可以成为这段失败婚姻的注脚。

刚来到日本的时候,蒋碧微就在洗澡这件事上被击碎三观,日本人居然是男女同浴的,所有人都袒腹相向,肉帛相见。叫一个中国女人脱光衣服把贞节丢在满池的肉团里,还不如杀了她。

徐悲鸿是个老穷漂了,有自动适应各地风俗的生存习性,他劝蒋碧微入乡随俗,因为住的地方没有浴室设备,只能搁澡堂搓泥巴,又喂一颗定心丸说:“没有男人会看你的,只要你不看那些男人的话。”

蒋碧微哪肯,顶着多日不曾洁洗的“芬芳体香”,遍寻客栈附近的澡堂,终于找到一家男女分浴的。殊不知一下浴池,就被日本大妈指手画脚教她怎么洗东洋澡。

蒋碧微尴尬极了,本小姐洗了十八年澡,白皙曼妙的身材,从来都只是孤芳自赏,如今不但被这群大妈看了,看了就算了,还拿着肥皂评头论足。接着洗完爬出浴池,迎头就撞见了单凭腰间系一条白毛巾遮住不可描述物体便横行无忌的澡堂男工。回去后,她羞愧地跟徐悲鸿说:“我的眼睛不干净了。”

澡堂这玩意儿,这个江南姑娘去过一次,就没再去第二次了。她买了一口瓦缸,请房东帮忙烧水。

洗澡问题算是折中解决了,精神上的折磨却才刚刚开始。由于蒋碧微是秘密跟人私奔,“这个人”是谁?蒋家二老又不是傻子,除了你徐悲鸿,还能有谁!但徐悲鸿一厢情愿地保守这个公开的秘密,他为了掩饰,赐名蒋碧微,抹掉别人父母授予的蒋堂珍。于是蒋碧微这个名字就用了一辈子。

彼时留学日本的中国人牛马成群,知是小有名气的徐悲鸿来了,天天有熟人朋友来拜访。为了不露馅,只要有人来,徐悲鸿就把蒋碧微藏到盥洗室,天知道他在和朋友聊什么发财大计,唠个没完,蒋碧微待在逼仄的空间数羊,惨过坐牢。

“要是徐先生和客人谈得高兴,那我就得长时间地站在厕所里,大受其罪。”

在蒋碧微看来,徐悲鸿没能细腻察觉出她对日本的一切都是那样的无所适从,因此收获关心自然是无从谈起的事。

“因为人地生疏,又是初次离开家庭,精神上很感苦闷,徐先生不大了解我当时的心境,因此他不能给我多少安慰。”

在东京,徐悲鸿最喜欢的就是逛书店,观赏小日本的仿印原画,不知为何硬要拉上蒋碧微。那时蒋碧微还很年轻,接受艺术熏陶尚浅,徐悲鸿喜欢的东西她不懂也不感兴趣。让她陪他逛书店等同于喊男人陪女人逛商场,活脱脱的折磨。徐悲鸿干脆将她晾在一边,长久的枯坐与等待,又是惨过坐牢。

“往往是坐在一旁等他,一坐就是半天,那种滋味实在不大好受。”

徐悲鸿自得其乐,他还特别土豪,看到中意的画便会毫不犹豫一掷千金。正是由于他无休止无限度地买画,导致带来的那两千块在吃糠咽菜的生活水平下,半年就给他一个人造完了。

两个不事生产的人只好在当年十一月间灰溜溜回国,这样的结果神似狗血电视剧情节——富家女爱上穷小伙,穷小伙带着富家女私奔,最终不敌现实的柴米油盐。

由此也可知,徐悲鸿俨然无法对这个女人负责,却不思前想后就把别人的女儿带到大洋之外,女儿不能求助父母,父母也不能照拂女儿,如遭不测,又不能遥相呼应,出了事怎么向宜兴蒋家大族交代,怕是徐悲鸿负荆请罪都无法在宜兴老家立足。

回到上海,徐悲鸿不知怎么面对自己捅出来的大丑闻,害怕被蒋家问责,没敢送蒋碧微回家,开了个小房间将她藏在旅馆里。

这样做,说他聪明又实在太掩耳盗铃。蒋家耳目众多,没几天蒋母就风尘仆仆地找到了他们。

见蒋母大驾光临,徐悲鸿犹如惊弓之鸟,除了当面自掴嘴巴,哭喊几句“我徐悲鸿该死,不是人”之类的话,还能干什么。

再看看蒋碧微,哭成泪人儿抱过来,蒋母捧在手里怕摔了,含在嘴里怕化了,更加舍不得责骂。

大错已铸成,喊打喊杀于事无补,蒋母是开明大度的,她尊重年轻人的爱情。但眼下还不敢请这俩小祖宗回家,因为蒋父与女儿还在势如水火的决裂气头之上。为了使女儿和准女婿住得舒服,蒋母在民厚里租了一家厢房供他们吃喝。

揣摩来看,蒋母的态度多多少少也代表了蒋父的态度,透露出一种柔和的原谅。所以这一劫,徐悲鸿算是逃过去了。

只是蒋碧微她自己怎么想的呢?她并没有针对此次狼狈失败的出国之行对徐悲鸿与自己的匹配程度进行打分,继而选择止损还是保持考核的态度,反而是当作了过眼云烟抛之脑后,演变成了扑火的飞蛾,大步走向泥足深陷。

十二月间,徐悲鸿又要前往北京求人,琢磨谋取一个官费留欧的名额。

从上海去北京,照说坐津浦铁路的火车最快,但徐悲鸿却要坐船走水路。原因是他实在太穷了,裤兜里的钱只够买两张贫民窟舱位的船票,里头乌烟瘴气的,全是市井小民抠脚大汉,最无地自容的是,整个舱房,就只有蒋碧微一个女人。

她如此描述自己的心境:“处在这种环境里面,我内心非常苦恼。当时真觉得难过,满心委屈,只是连一句怨言都不敢说。”

蒋家二老没有资助他们,如果女儿吃不了苦,可以选择回来,安排她嫁一个门当户对的贵族公子衣食无忧。但蒋父不可能对一个违背父命的女儿还大把钱去接济,同时也是对徐悲鸿的一种考核,如果养不起蒋家的女儿,趁早放过她一条生路。

来到北京,徐悲鸿拿着老师康有为的介绍信,顺利谋到了一个官费留学的名额,但此时欧战正酣,只能留在北京盘桓。等待战事结束期间,填饱肚子又成了头等大事,蒋碧微直言“生活还是很艰困”。

北大校长蔡元培相中了徐悲鸿奇货可居,愿意伸出援手,专门为他增设了一个艺术导师的职位,每月俸薪五十元(克扣完实际只有三十多元)。蒋碧微也不纯粹是个浪费米饭的累赘,她读过书,有点文化,当徐悲鸿去上班的时候,她也去李石曾创办的学校教音乐补贴家用。

照说日子是过得不咸不淡的,可没想到徐悲鸿也能自娱自乐起来。

正值民国黄金十年,北京城名流云集,以徐悲鸿的才华,很难不被欣赏。有个叫罗瘿公的土豪,天天送他戏票请他去听戏。没有错,是每天都请。

徐悲鸿哪舍得拒绝这个甜头,自己天天跑出去听戏,丢下老婆一个人在家守夜,守大门,好在深夜凌晨给他开开门。

“我必须深夜等他的门。那时没有电铃,也没有电灯,我们住在后进,从房间里摸黑到外边开门,要经过两座院子,走一大截子路,黑幽幽的,心里不免害怕,同时每天晚上独自枯坐几个钟头,也感到非常寂寞。”

蒋碧微央求说:“你能不能别去听戏了?”

徐悲鸿反嗔怪道:“人家瞧得起我徐悲鸿,我怎能不卖人家面子。”

赌气之下,蒋碧微也买了票去听戏,到地方才知那时的戏院是男女分座的。散了戏,徐悲鸿先走了,蒋碧微还是要自己一个人摸黑走夜路回家,就再也不敢独自去听戏了。

留京至十月间(1918年),也不知道钱是怎么花费的,或许也总不够花,家里竟揭不开锅了。

帮伙的程妈来问买菜钱,蒋碧微摸了摸浑身上下,只剩两个铜元,就说:“去问先生拿。”

程妈回道:“先生今天不在家吃饭。”

不得已,蒋碧微把两个铜元递给程妈,说道:“那今天就买半斤面下了吃算了。”

程妈接过铜元,努努嘴说:“太太,半斤面要四个铜子,还差两个呢。”

那一瞬间,蒋碧微难堪极了,就差没找到地缝钻进去,她是一点儿办法也没有,只能卑微地说:“程妈,我一时拿不出来,你先帮忙垫两个吧。”

第二天,她把母亲给她的金镯子摘下来,让徐悲鸿去当掉,徐悲鸿一脸不情愿,说道:“人家一看我一个大男人典当的是女人的首饰,该怎么想我?我脸上怎么挂得住?”

“我都吃不上饭了,你可真不着急。”蒋碧微没好气地骂了一句,自己拿着镯子去当了四块钱回家。

“自从到了北京,我们一直很穷。”徐悲鸿倒不愁,他要么在北大食堂吃粗茶淡饭,要么参加应酬大鱼大肉,总是饿不死的,故此遇到家里青黄不接,他多半不在意。他有的是上流朋友包养他的吃喝玩乐,不多时给人画上一两幅画讨巧,又有人邀他去山珍海味,大饱口福。

蒋碧微就没那么神通广大了,她要靠碎银几两维持温饱,平日里也不像徐悲鸿那样交友广阔、

胜友如云,她的北京话蹩脚得可怜,以至于连一个说话的对象都没有。

“在我的记忆里,我那北京的一年生活,只有苦闷和贫穷。”

1919年,在北京足足困扰了一年多,出国的通知终于下来了,动身的日子定在3月20日。

那天蒋父匆匆来到码头,父女俩早已冰释前嫌。蒋父跟即将远行的女儿说了许多勉励打气的话,就立马回学校上课了,由蒋母留下来送船。

不上船时三人还谈笑风生,船来了上船一看,蒋碧微和母亲立马怔住了,这只号称三等舱的日本船,实际上只有欧洲轮船四等舱的水准,设备陈旧,光线昏暗,一百多号人集中扎堆,汗渍味充斥着整个舱房,全是单身男人的面孔再次令蒋碧微感到白日梦魇。

蒋母忍不住泪洒前襟,啜泣说道:“现在还没走出去就叫我女儿埋在男人堆里,后面的路究竟还要受多少苦?”

徐悲鸿被岳母旁敲侧击一番,拉着脸难受,又不得不安抚说:“忍一忍就过去了”。

这时,有两位同行的学生看出了端倪,大方把两张二等票让出来交换,但差额合到法币要四百余元。

抠如徐悲鸿,平时是千百个不愿意的。但当着岳母的面,再窝囊也要硬气起来,咬咬牙,一口价买下来了。

七个星期后,终于到达了法国巴黎。

舟车劳顿整月,他们受到了中国学生会的热情招待,其中有一个叫谢寿康的老知识分子很注意观察这对夫妻。

他对徐悲鸿说:“小徐,你两口子哪哪都好,就你走路未免太快了,总是把你太太丢在后头,应该多照顾照顾她。”

徐悲鸿听进去了,唯唯诺诺说会改的,但嘴巴就是毛躁要杠一句:“那我岂不是走路都要把心思摆在她身上?”

这是个不和谐的调调,贯穿了整段婚姻。

“徐先生始终没有改过来,和我在一起走路时,还是健步如飞。”

在巴黎住定后,徐悲鸿请了一位法国老先生来家里教蒋碧微学法文,他自己则腾出空来到各处博物馆赏画。

早在来时的船上,徐悲鸿就有呕心沥血地教蒋碧微法文的字母和拼音。

掌握了语言,蒋碧微就可以更好地去看见这个世界,可以是一份法文报纸,一份徐悲鸿画作获奖的贺稿,至少徐悲鸿看得见的东西,她也能看得见。这一点,徐悲鸿倒从不对蒋碧微采取打压、抑制、鄙夷或者蒙蔽的态度,就算前边在日本那样穷困潦倒,他还是舍得花钱为她请日文老师,尽管他是那样的抠。

或许这也是蒋碧微甘之如饴追随这个穷画家的原因,他能够带她去见识这个大世界,见识他所追逐的理想,相反要是在宜兴听话嫁人,她将终生禁锢在阴森森的深宅庭院,做一个旧式夫人。

毋容置疑,每一个女人都希望有一个能令她进步的丈夫,而不是处处对妻子进行挖苦嘲讽、调侃贬低、封锁挤兑的大男人主义。处在民国初年,徐悲鸿的男女平权观念虽不算高,但也算是众多大老爷们之中的翘楚之一。

除此之外,徐悲鸿看似对妻子吊儿郎当、大大咧咧、本身又穷,显得那样没安全感。但在蒋碧微眼里却有不一样的解读,她认为一个男人的勤奋就是最好的安全感,其他皆可不拘小节。

恰恰徐悲鸿完全具备这等魅力。

“徐先生刻苦好学,努力奋斗向上的精神,是我一直都很佩服的。”

似乎人人都能够明白,勤奋会把那些承诺过的或者不曾承诺过的诺言,一一兑现,起码那是在描绘一个“值得被相信的未来”。

就拿学习成绩来说,骗官费镀金混日子的中国留学生大有人在,外国的高级学校进去容易毕业难,而徐悲鸿却是法国国立最高艺术学校唯一一个通过理论考试的中国学生。由于他的成绩优秀、为人严肃有实力、艰苦奋进,使得他成为艺术学院中为数不多不被欺负的中国人。

在欧洲大概待了两年(1921年末),国内的直奉战争爆发了,民不聊生,政局动荡,北平政府哪还记得给海外的留学生打生活费这回事,有钱都拿去买枪买炮打自己人去了。

徐悲鸿的日子本来就紧巴巴,因为他用的是一个官费名额养两个人,政府不打钱过来,他就要像其他中国留学生那样,要么饿着回国,要么借高利贷。

奇迹的是,他和蒋碧微没有经历有情饮水饱的人生至暗时刻。

中间出现这么一个小插曲,徐悲鸿和蒋碧微破天荒拿出一笔钱到德国旅游时,蒋碧微被前清两广、两江总督张人骏的四公子张季才盯上了。

熟络下来,张季才告诉蒋碧微,她和其夭亡的令妹容貌神似,令他愕然遐想。有了这一层情缘,徐悲鸿夫妇受到了张季才夫妇的盛情款待,后来直接大排筵席,认了蒋碧微做义妹。

徐悲鸿沾了蒋碧微做人义妹的光,租房吃饭的费用都省了,小两口终于终结了贫穷。

真不敢想,被这种从天而降的狗屎运砸到了。

“二十个月里面,季才先生夫妇对我们帮忙不少,这份隆情盛谊,数十年来我时刻不忘,总以未能好好地报答他们为憾。”

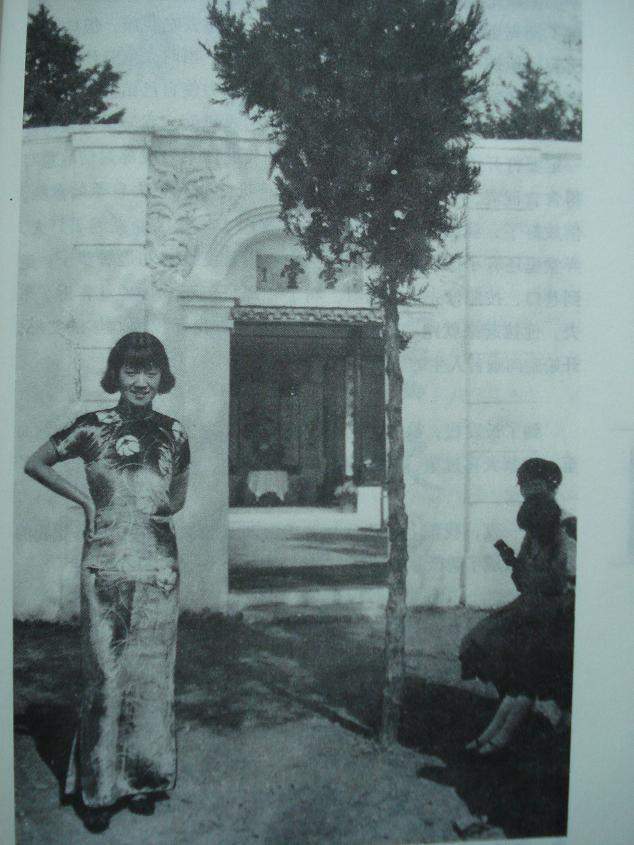

打从那起,徐悲鸿渐入佳境,声名鹊起,蒋碧微苦尽甘来,雍容华贵。

毫无疑问,这是一对同甘共苦,患难与共的夫妻,世上最珍贵的感情莫过于此。只是强烈的瑕疵同样为这段感情的分崩离析埋下伏笔。

蒋碧微并不是坐享其成徐悲鸿的声誉财富来的,她是陪他吃苦来的,一个女人陪男人吃的苦越多,一朝男人大富大贵,她索要得越狠。因为她必须狠狠地补偿自己吃过的苦,尤其蒋碧微是一个天生就不曾吃过苦的人,对优渥物质的弥补会要求得更加激进,日后飞黄腾达的徐悲鸿确实也大为火光抱怨过蒋碧微花钱大手大脚的毛病。

待至老夫老妻的婚龄,一个负担重又不能提供新鲜感的妻子,自然令徐悲鸿病发厌妻症。

另一方面,徐悲鸿虽说是个艺术家,本以为他心如发丝,对人体察入微,但蒋碧微内心的冷暖变化他多半不了解,足以见得他并没有那么细腻。加之自己吃饱老婆挨饿的事情竟有发生,说明他对妻子履行责任的担当不强。诸如此类的毛病,捱穷捱苦的日子都可以宽大为怀得过且过,一朝锦衣玉食风平浪静就会计较得凶,其一是刻进根子里的性情徐悲鸿改不了;其二是细微的争吵都会将这些陈芝麻烂谷子的事儿拎出来无限放大,久而久之,蒋碧微也病发了厌夫症。或许她的口头禅就像许多中年妇女那样,“当初有眼无珠嫁错了人”。

这对维系近三十年的夫妻,最初爱得凶,最终恨得也凶。