作者苏晓康按:阎明复仙逝,给了我“再回”广场的机缘,当年他就是赵紫阳的代表,中共体制内拒绝镇压学运的开明派,办法是劝说绝食学生撤离广场,令邓小平屠杀理由消失,却遭到拒绝;拒绝者是绝食总指挥部,柴玲、李录、封从德、张伯笠这几个总指挥——历史是记账的,中国沉沦、腐败到今天这个地步,启动的第一推手,是实施大屠杀的邓小平,然而拒绝撤离的学生领袖们,给了邓屠夫动手的理由,所以他们的名字也被历史记住了,将来如何算帐,让我们就交给历史好了。我曾赴广场斡旋,留下一些文字,今天也可以拿来纪念阎明复这个好人。

一九八九年春,北京已是沸沸腾腾,《文汇报》忽然给我一个“文学新人奖”,还特意派《文汇》月刊编辑嵇伟,专程来北京接我飞沪领奖。我跟她4月22日坐晚班飞机去上海,27日我自己坐京沪特快返回北京。这个奖是由包括柯灵、王蒙、陆文夫等老作家,和王元化、张光年、唐达成等文艺负责人组成的23位评委投票选出的,我之获奖,也许跟《文汇报》选刊《乌托邦祭》有关。

四月下旬的上海,受北京天安门学运的激励,沪上各大学也风起云涌,摩拳擦掌。我跟嵇伟来沪,本有出来躲一躲的意思,也很担心到上海曝光,反被学生们拉去演讲。谁料嵇伟领我和施叔青去看望王若望 时,坐公共汽车快到站了,她吆喝了一声:“苏晓康,这一站下车了啊。”车上有一群大概是学生,立刻四周搜寻叫嚷起来:“哪个苏晓康?河殇那个苏晓康吗?他怎么会在上海?”这可麻烦了,一下车他们就把我们团团围住。嵇伟死命地把我从人群中拽出来,再拉上施叔青,飞快逃离。我是第一次见王若望(1918—2001),在他家里也第一次遇到写《人啊,人! 》的上海女作家戴厚英(1938—1996)。

抵达上海那两天,我就犹豫着何时回北京。若想躲过那场大危机,无非再到苏南去转悠它一个月。 4月25日夜里,往北京家中给傅莉打了个电话,她说:“回家吧,北京看上去能消停一下了,赵紫阳出来安抚学生,好像挺管用的。”………

冲着傅莉那句话,两天后我回到北京;中午一出火车站,正赶上著名的“四二七”大游行。那个火烧火燎的大革命阵势啊!我只有心里暗暗叫苦。接下来势态幻变诡谲莫测,学生娃娃一副死磕摸样,老头子们也寸步不让,中间的玩家们兴奋极了。我这厢自是明白前面已经惹下的《河殇》大祸,会叫我们“吃不了兜着走”,却已难脱身。以下的〈“五一四”广场斡旋记〉,摘自1990年春法国学者程映湘、高达乐夫妇所作的访谈记录。

程:你现在进入运动本身了。

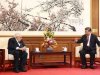

苏:五月十四日是个礼拜天,戈尔巴乔夫第二天就要到北京。前一天,五月十三日,学生突然进驻广场绝食起来。情势非常紧张。阎明复已经开始劝说学生,请他们把广场让出来,别影响国事活动,但劝不动啦。他就找戴晴来帮忙。戴晴就找了十一个知识份子:李泽厚、刘再复、李洪林、于浩成、温元凯、包遵信、严家其、苏炜、李陀、麦天枢、我,连她自己,一共十二个人,先到《光明日报》,开个座谈会。一开头大家都强烈批评政府,也讨论怎么办,知识份子应该做点什么。当时的《光明日报》总编辑姚锡华,还出来跟我们说,胡启立已经有指示,你们今天在这里的讨论,《光明日版》明天全文发表。其实后来并没有发表,只发了一个消息。

正在讨论的当中,统战部用车送来一个高自联常委到会上,叫王超华,是个女研究生。她跟我们讲,这次学生绝食没有经过高自联,所以高自联指挥不了他们。但是现在情况非常紧急,她已经得到消息,今天晚上一定会武力清场,北京市委已经把清场的军警和各种防爆器材都准备好了,今天晚上学生肯定要流血。她说,我们高自联完全被动了,因为几个主要常委王丹、吾尔开希,都主张绝食,带了人去广场参加绝食了,我们没有办法了,她边说边哭,我们失去控制了,没有办法了,希望你们出面去劝劝学生。

她一说完,我们这些人就吵作一团。严家其说,我们没有办法去广场,政府一点也不让步,我们怎么劝得动学生?但是温元凯和李泽厚说,这种时候,我们应该去,一定要去劝,否则怎么行呢?李泽厚特别强调:这是我们知识份子的责任嘛!我当时也不主张去广场,因为政府太不像话了,我们没有一点儿前提能劝动学生。后来大家达成一致意见,还是去,先起草了一个紧急声明,由我当场写的,是要拿到广场上去宣读的。声明无非是说两头话:一面呼吁政府跟学生对话、承认学生组织的合法性、绝对不允许动用暴力;一面呼吁学生要理智清醒、不要让人挑起事端、暂时撤出广场。

当时大家也提出一个问题,我们去有没有作用?是不是先请几位广场学生过来谈谈,广场现在到底是个什么情形?学生情绪怎么样?这样,又把我们十二个人送到中央信访办公室,就是专门接待上访的……。

程:信访办公室在天安门附近吗?

苏:好像在永定门火车站一带。然后从广场接了十几个学生过来,他们不是绝食的,而是维护广场秩序的纠察队学生。我们问他们,应该在广场呆下去,还是应该撤离?他们都说应该撤离。我们问,广场上的学生们心里怎么想的?他们说,也想撤,但是撤不下来,很怪。我们又问,那么我们去能不能起作用?他们分析了一下之后,说你们这些人去,一定能说服学生。

好,大家就决定去了。到了广场,不是每个人都讲话,好像只有温元凯和我,讲了几句,大同小异,一是肯定学运前期,你们取得很大胜利,靠的是理性精神;二是现在局势非常复杂,提醒学生不要被保守派利用,要懂得这个分寸……。我们把话已经说到这个份儿上了,当时学生中很多人鼓掌,好像大家都同意这种分析。

接下来,由戴晴出面宣布一个妥协方案。可是戴晴这个人呢,她说了一个事先根本没有跟我们其他人商量过的方案,她的妥协方案是什么呢?她说:“就这会儿,让赵紫阳,或者李鹏,到广场来,就在这里,对同学们说一句:你们是爱国的!或者说一句:你们辛苦了!就说一句话,让他们离开,然后同学们就撤离,这样行不行?”

说老实话,当时听戴晴这么一说,我都懵了!你怎么不跟我们商量一下,就把我们十一个人拉到这里来做戏?我猜呢,她这个方案,是跟阎明复反复商量过的,或者是她出的主意,然后阎明复跑去找中央书记处的头头们,赵紫阳、李鹏、姚依林、乔石、胡启立,一个一个找,结果就是大家同意,只能到广场来说这么两句话中的一句。共产党都蠢到了这种地步! ——“你们是爱国的”,这句话报纸上一直在说嘛。

戴晴这么一讲,学生当然不干了。封从德马上站起来念绝食誓词,广场的气氛一下子就扭转过去了。我们离开那里,回到统战部,我又同李铁映 吵了一架。

程:为什么吵呢?

苏:我们回到统战部时,阎明复、李铁映还在那里跟学生代表对话谈判嘛。他们两个人在那边结束后,过来看我们,向我们表示感谢,进来后打招呼、打官腔,刘再复就站起来,对他们说:为什么中央这个时候就不能作点让步呢?为什么非要定学生是“动乱”呢?明明不是“动乱”嘛,你们也看得清清楚楚,为什么要这样呢?

李铁映听了,脸一板说,中央做事情哪能这么随随便便的呀!就不能随便改嘛,要改也要有个过程。瞧他那一副训人的口气,刘再复起码要比他年长几岁呀。本来我们已经很累了,学生又不肯听我们的,心里很难受,眼看事情要闹砸了,我很泄气地坐在那里,一看李铁映这么训刘再复,我呼一下蹦起来说:李铁映同志,你们作出“动乱”这个决定,为什么这么快?你们经过什么仔细考虑了吗?经过什么讨论了吗?我的意思是,你这个“动乱”的决定,难道不是随随便便、很草率的吗?

他嘟囔了一句什么,然后态度缓和了一点,打个哈哈。我又说:每次都是这样,为什么一定要犯错误犯到底呢?为什么一定要到没法收拾了才肯罢休呢?再承认错误、检讨,再来给人家平反、给人家昭雪,造成极大的损失,现在为什么不能主动一点呢?李铁映接下来说,啊,咱们今天不说啦,你们也都累了,我们也很累,咱们今天都去休息吧!

这天就算结束了。然后閰明复派车送戴晴和我回家。一上车,我们俩又吵起来,我说戴晴你怎么也不跟我们其他人商量一下你的方案?我们是应该去广场劝学生,但也不能这么个劝法呀。戴晴说,就这么个方案,还是费了九牛二虎之力,好不容易才争取来的。苏晓康,我告诉你,如果我们不能使双方妥协的话,你我两人都得进监狱!

程:她也说准了!可见她对上层,比你们这些人的了解深刻得多。

果然,“六四”枪响,戴晴进了秦城监狱,我则在“通缉犯”罪名笼罩下,潜伏逃亡一百天,然后是漫长的海外流亡生涯。

( 注:本文来自作者脸书,摘自《屠龙年代》。)