编者按:白纸运动的能量是否被延续?转移到了哪里?这是端传媒“白纸周年”专题关注的核心问题。我们推出系列报导,关注行动者在被恐惧裹挟中如何艰难前行;关注白纸能量转移到海外后的具体困境;关注运动留给中国大陆行动者的巨大创伤;以及,海内外的白纸亲历者们想说给你们听的话。

在很长一段时间里,艾歌害怕敲门声,害怕陌生来电,即使如今已身处海外,听到游行喊口号、看到游行中警车灯光晃过来,她仍会全身发抖、心跳加快。恐惧是如此日常、具体、随处可见,催生出或战或逃的应激反应。柏莉总会随手攥住一串钥匙,手指穿过钥匙扣,在脑中模拟遇到突发危险时、一拳击中施暴者太阳穴的画面。顺财则试图“洗白”自己,在朋友圈转发港区国安法的讲座,她想“做个好人”。

一年前的白纸抗议,让他们在恐惧中向前迈出一步,但紧随而来的是更猛烈的打击——被捕、被连夜审问、被拘留、被扣上“寻衅滋事”的罪名。一些人在接下来的几个月里反复被问话;一些人被送回户籍所在地,不允许离开;还有一些人在关押四个月后取保候审。

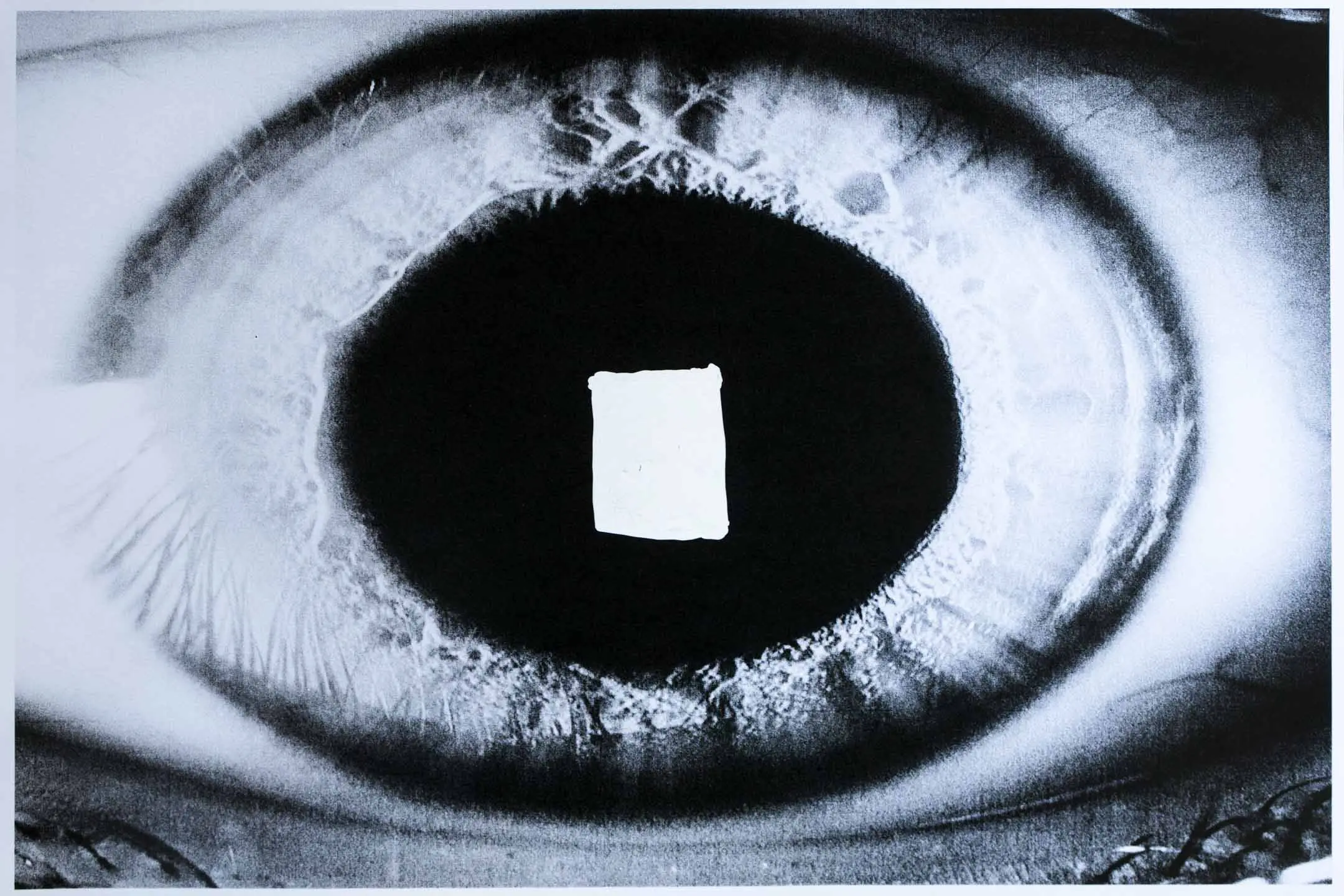

沟通变成一件很可怕的事,无论是和他人还是和这个世界。在微信里询问一个朋友是否安全,是很不安全的行为。沉默安抚了恐惧,也切断了人与人的连结。被警察没收又退还到自己手中的电脑和手机,好像内置了一双监视的眼睛,盯得人喘不过气。获释后的几个月,艾歌不敢联络朋友,不敢翻墙,不敢搜索新闻。

在广州和上海,街上巡逻的警车比以往频密,地铁里检查手机的警察也变多了。每每遇到,宝荣都会加速绕着走,并在心里默诵警察不可随便查看公民手机的法律条文。获释后,羊艮将手机从静音调整为铃声模式,以防错过有关部门的电话。她想,要是漏了接听,警察找上房东或父母,可就更麻烦了。每当警车从身边呼啸而过,羊艮脑海中就会出现去年自己被警察拉走的画面——这一情形,也发生在艾歌和她的朋友们身上。

疫病感染高峰随着那个冬天的终结逐渐回落,有关白纸的记忆——与无人统计的感染病逝者一样,陷入失语。但恐惧留了下来。事实上,恐惧从未消失,它潜伏在每一个亲历者、见证者的身上,不时发作。恐惧成为他们共同面对的课题,连结了彼此的经历和感受。一些人尝试回答这样一个问题:我们可以做些什么,来抵制恐惧?

我们都曾被恐惧击倒

恐惧穿墙而来。

3月,海外独立杂志《莽莽》的几位成员暴露在危险中——有人受到有关部门施压,被要求停止活动、透露成员信息,也有成员的家人被骚扰,被询问孩子是否参加反华活动。

2022年末在欧洲掀起的抗议浪潮,始于10月的北京四通桥事件。一些海外留学生组织了柏林集会,结束后,几位参与者决定做一本中文杂志。11月12日,《莽莽》初创团队成立。

《莽莽》的创刊介绍中写到,这是一本不受审查的中文独立杂志,“书写大离散时代中的行动、连结和历史”,“令华语创作在审查的高墙之外野蛮生长”。

随后到来的白纸运动成为第一期主题,这群书写白纸的人很快遭受到来自官方的压力。据创刊成员傅梓说,到今年10月,在德国被国安找过的至少有8人,其中也包括和杂志无关的人士。傅梓20多岁,两年前来到欧洲留学。

几乎是一夜之间,《莽莽》的工作群组全数解散。

“当时就想缩起来。”傅梓把两三年来积累的海外群组资源全部切断。

由于不知道有多少成员的信息被掌握,所有人都陷入未知的恐惧。很快,有人退出、切割,或再无法联络。《莽莽》初创成员尤加去探望其他成员,“我清清楚楚看到焦虑,愁眉苦脸”。大家都在担心:未来还能回国么?家人会不会被找?

尤加想起杂志第一期出炉时,成员们带着杂志、搭地铁去聚会的地方。在途中,尤加想要一本看看,一位成员把杂志抱在胸前、如视珍宝,说抵达酒吧后大家再一起看。“没想到过了两个月,这位成员就‘半死不活’,没有力气了,就因为这个恐惧。”尤加说。他20多岁,在欧洲留学。

信任感正从日常生活中流失。和朋友聊正事,尤加总是将手机开启飞行模式,把微信从后台关掉——万一会被监听呢?去到其他国家,手机上蹦出陌生来电,虽然心里知道那大概率是诈骗电话,仍会想像那是公权力的触手。倘若在外地留宿,传来预期之外的敲门声,亦会让尤加胆战心惊。

傅梓在恐惧中感受到孤独。身边的外国同学每天快乐地喝酒、玩乐、积极讨论问题,他却忧心安全。“每天活得很抽离,好像夹在欧洲和中国之间某个不知名的地方。两边都在施压,把我挤在中间。”