空旷的景象并没有持续太久,这里就有几栋楼房拔地而起/一说中南海西门,就是指府右街中段这个门/1951年、1952年之交,刘少奇、朱德等都搬进了西楼大院落

查看李宗仁出任南京政府驻北平行辕主任时期绘制的北平地图,在中南海的居仁堂以西,怀仁堂影壁、庆云堂正门以南的地方,是一片空旷之地,没有任何建筑物标记。

1949年,中共中央领袖和部分机关进驻中南海时,住进居仁堂、春耦斋西边一些院落的林伯渠、陆定一、师哲等人家的孩子现在都还记得,在他们家所住的院落往西,就再没有院落和建筑物了。

然而,空旷的景象并没有持续太久,这里就有几栋楼房拔地而起。它们也成为新中国成立后中南海内兴建的第一个建筑群。因为地处中南海南部的最西端,故称西楼。

这几栋楼动工于1950年,是5座独立的青砖楼。中南海里的人习惯将之分称为甲、乙、丙、丁楼和西楼会议室。后来担任过中央警卫团干部大队参谋长、大队长的张随枝曾带领过的那个工兵营二连,也参加了这个楼群的建筑。他记得这个楼群竣工于1951年。

整个建筑群的外围,砌了一圈灰砖墙,在对着中南海外墙的西门处,开了一个门。所以,在这一带办公和居住的人,都称外墙的门为“大西门”,西楼的这个门为“小西门”。

中南海有两个西门,一个在府右街的中段,一个靠近府右街北口。中段这个门,是西楼建成后所有在西楼工作的人员,在居仁堂工作的大部分人员,还有到怀仁堂开会、看节目的人员进出的大门,可以说是中南海进进出出利用率最高的门。所以一说中南海西门,就是指这个门。而靠北口的那个西门,是进出国务院办公区的人走的,通常要加一个限制词,称“国务院西门”。

在灰砖墙围起的院落里,最南端的是东西并排的两幢三层小楼,东为甲楼,西为乙楼。从甲、乙楼依次往北,排列着丙楼和丁楼。这两栋楼也都是三层,东西长约百米。西楼建筑群的设计者,就是给中共领袖设计了新六所寓所的戴念慈。

在楼与楼之间,都有通行的车道。车道旁边,是由半人高的侧柏圈着的如毯的绿地。丙、丁两楼之间的绿地较宽,有三四十米。所有的绿地间都栽有海棠、塔松、银杏、白杨等树木。在甲、乙楼和丙楼之间,曾经有一个很大的鱼池,有两三人深,一侧有石阶上下。

中南海俯视图

沿灰砖墙,栽了一圈爬山虎。大概因土地长年闲置比较肥沃的缘故,爬山虎长得异常繁茂,从里墙爬到了外墙,满满一片绿色,遮掩了原墙的灰色。

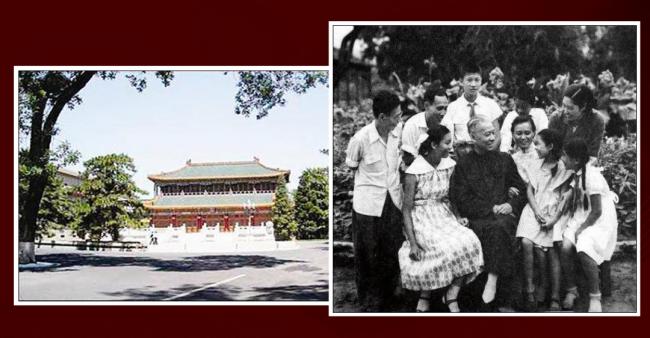

在1951年、1952年之交,刘少奇一家,朱德一家,中共中央办公厅的办公室、机要室,中央书记处政治秘书室,以及后来组成的类似政策研究室等,都搬进了西楼大院落。住进甲楼的,是刘少奇一家。

刘少奇一家

刘允斌回到祖国,但只在中南海的家里住了几天/偏偏3个子女都在异国他乡坠入爱河/关于刘少奇家的开销吃紧,是进了毛泽东的语录的

平时在甲楼生活的孩子,是毛毛、涛涛、丁丁、平平、源源和亭亭。20世纪50年代中期,毛毛在北京101中学毕业后,被送到苏联深造。

早在1939年,刘允斌和刘爱琴就被送到了苏联,他们兄妹也曾在毛岸英兄弟呆过的莫尼诺国际儿童院学习过一段时间。1945年,刘允斌考入莫斯科钢铁学院冶炼专业。在该院毕业后,他以优异成绩进入莫斯科大学,读核物理学研究生,1955年获副博士学位。

两年后,刘允斌回到祖国。他只在中南海的家里住了几天,就去了距北京50公里外的某县,进了中国原子能研究院401所。这是中国最早的核武器研究所。

刘爱琴1949年跟父亲回国后,先在北京师大女附中当了一段俄语教师。翌年,她考入中国人民大学计划系深造,1953年毕业,被分配到国家计划委员会综合局工作。

在20世纪50年代末60年代初,刘允若、刘爱琴兄妹俩因工作需要,都调到了内蒙古。从此以后,他们只是在每年假期里才到北戴河同父亲、继母和弟弟妹妹们团聚。刘少奇和何葆珍的这3个儿女,都有一段在苏联留学的经历,偏偏3个子女都在异国他乡坠入爱河。

第一个为跨国姻缘付出情感代价的是刘爱琴。她刚到苏联时所在的莫尼诺国际儿童院,抚养着来自希腊、保加利亚、西班牙、中国等国的共产党领袖们的后裔。

就是在这里,刘爱琴与西班牙共产党总书记、绰号“热情之花”的伊巴露丽的外甥费尔南多相识相爱了。应该说,这种情感,是在特定的环境中产生的,青年人的第一次,也一定是纯真而刻骨的。然而——

父亲刘少奇却认为她的婚姻是不妥当的。费尔南多虽然也是革命者的后代,但他来自社会制度不同的国度。这个人当他的女婿,进入他的家庭生活,尤其是住在中南海里是不妥当的。

刘少奇要求女儿一切要以党和国家的利益为重,实际上就是不能再和她的丈夫生活在一起。在父亲和父亲所拥有的理想面前爱琴屈服了。这对青年夫妇就这样被活活拆散。爱琴对丈夫的唯一纪念是把他们的儿子起名叫索索,这是她丈夫姓中的一个字。我相信在这件事情里,父女两人都经历了十分痛苦的情感过程,但是这种有悖常理的事情在当时一切以党和国家利益为重的逻辑中,却是合情合理的。

罗点点的叙述文字非常简捷,但笔者不太赞同“在父亲和父亲所拥有的理想面前爱琴屈服了”的说法。对父辈的理想是排斥还是接受,刘爱琴还是有抉择的自主的。她最终选择了承受情感的痛苦,说明她决定以父辈的理想、信条为自己的理想和信条。

在共产党有着崇高威望,人民把一个崭新而美好的中国的诞生都寄托于中国共产党之际,作为党的领袖的子女,以党和国家利益为重,那是必然的、从心底感到高尚的选择。

如果说刘爱琴的婚姻是出于党的利益和原则、国家体制不同的考虑,那么,刘允斌的婚姻中,就多了一个中苏关系始终隐藏着的难料变异的因数。他的跨国情感历程,从一开始就笼罩着悲剧的氤氲。

关于刘允斌的婚姻悲剧,1956年至1967年间在刘少奇身边担任机要秘书的刘振德曾回忆说:

允斌曾向我谈起他的婚姻问题:“我们的离婚是迫不得已的,我们之间感情上没有丝毫的裂痕,我们分手的原因就是因为我要坚持回祖国工作。这种生离死别给双方心灵上造成的折磨是多么残酷呀!”

他的语气很平静,但我感到了他内心深处的不平静。

刘允斌、玛拉和孩子

“我的学业即将结束时,爸爸给我写信说:‘祖国和人民等待着你的归来。在个人利益和党的利益发生冲突的时候,我相信你一定能无条件地牺牲个人的利益而服从党和国家的利益。’说实话,接到爸爸的来信,我的思想斗争了好几天。我多么希望能早日回到生我养我的祖国,回到父辈们抛头颅洒热血才得到的这片古老而神圣的热土啊!我知道国家花了那么多钱送我们出国留学是为的什么,但我已不是独身一人,我已有了妻子和孩子。我们夫妻感情很深,我怎么舍得离开他们?我一直动员爱人跟我到中国来,但她不懂汉语,而且两个国家的文化传统、生活习惯和水平又有很大差别,她也曾来过中国两次,试了试,怎么也无法适应我们这里的生活。我试图动员她和我一起回来的希望破灭了。我爱我的妻子,也爱我的孩子,可我更爱我的祖国。我下决心非回来不可,而她却坚决不跟我回来。这样,我们只好过起两地分居的生活,拖了几年才离了婚。”

允斌的那位苏联夫人最后一次来中国是在1958年。我曾带她到外交部办过出境手续。她只会用汉语说几句简单的问候语。她在少奇同志家只住了十几天就再也住不下去了。因为大家的工作都很紧张,而允斌又是个视工作如生命的人。所以谁都很难抽出时间来陪她。

语言不通,生活又不习惯,她怎么能耐得住这样的寂寞呀。有一天,允斌不在家,少奇同志在饭厅陪她坐了一会儿,用生疏的俄语想一句说一句,同她交谈。但这无法排解她心中的苦闷。允斌不在家,她就寸步难行。她这次回国以后,他们两人才下了离婚的决心。当然中苏关系的恶化也对他们的离婚起了一定的促进作用。

笔者以为,经受心灵折磨的并非只有刘允斌和他的苏联夫人玛拉,要孩子做出艰难选择的父亲刘少奇,其内心首先要经历一番苦涩。特别是当他的3个孩子都存在类似的问题时,他对苦涩的咀嚼就要重复3次。

在1999年《作家文摘》摘编的《我的父亲刘少奇》一书的部分章节中,笔者看到这样一段叙述:刘允斌离婚后,除了用自己的积蓄外,还动用了父亲刘少奇的一大笔钱,给苏联的夫人买了一幢房子,以使内心愧疚稍稍平抚。

对此说的真实性,笔者深存怀疑。刘少奇家庭财政的拮据,在中南海内不是秘密,后面自有大量佐证。特别是关于他家的开销吃紧,是进了毛泽东的语录的。笔者就此向刘亚非的父亲刘振德等有关的知情人核实,他们都肯定刘少奇绝不可能拿出一大笔钱换卢布,给前儿媳在苏联买房子。要知道当年人民币和卢布的汇率,比美元和英镑还要高!

作为长子、长女的刘允斌、刘爱琴,还是颇能体谅父亲的苦衷的,能站在较高的境界来处理自己的情感纠葛。而性格有点执拗的刘允若,则因其跨国之恋与“时宜”不合,既给父亲平添了许多烦恼,又把自己煎熬得遍体鳞伤。

把必要的花销一刨除,手头竟然会感到拮据/到规定更新的时间,刘源的鞋子已惨不忍睹/王光美对涛涛的宠爱,与其他几个子女凸显出了差异