首页 > 热门标签 > 毛泽东

何清涟: 为何独裁者崇拜毛泽东?

何清涟: 为何独裁者崇拜毛泽东?

2019-12-07

2019-12-07

2019-12-06

且看独裁者死后是如何“被鞭尸”的

且看独裁者死后是如何“被鞭尸”的

2019-12-05

张翎燊:看清“七十年国庆”真相

张翎燊:看清“七十年国庆”真相

2019-12-04

2019-12-03

毛泽东的巨额稿费知多少?(图)

毛泽东的巨额稿费知多少?(图)

2019-12-03

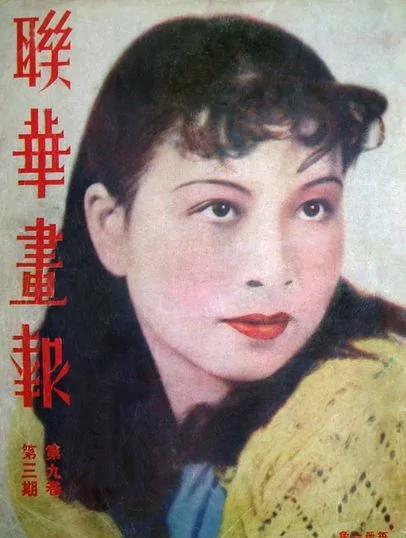

红都女皇江青:从演艺明星到第一夫人(图)

红都女皇江青:从演艺明星到第一夫人(图)

2019-12-02

被毛宠上天的女孩 竟然也是江青的心腹(图)

被毛宠上天的女孩 竟然也是江青的心腹(图)

2019-12-02

这一次新四军作过了头 终于挨揍了(图)

这一次新四军作过了头 终于挨揍了(图)

2019-12-02

党内限级阅读发现毛泽东的邪恶远远超过希特勒(图)

党内限级阅读发现毛泽东的邪恶远远超过希特勒(图)

2019-12-02

2019-12-01

2019-11-26

2019-11-26

为党遮丑而牺牲的女人(图)

为党遮丑而牺牲的女人(图)

2019-11-25

“反右”期间宋庆龄对民主人士最狠(图)

“反右”期间宋庆龄对民主人士最狠(图)

2019-11-25

2019-11-25

毛泽东“引蛇出洞”后 开捉戒 开杀戒(图)

毛泽东“引蛇出洞”后 开捉戒 开杀戒(图)

2019-11-25

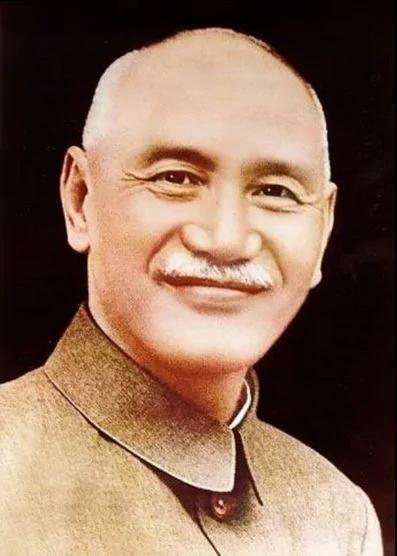

蒋介石是上海滩混混?六事件看其真实人品(图)

蒋介石是上海滩混混?六事件看其真实人品(图)

2019-11-24

中国历史上最大的卖国贼(图)

中国历史上最大的卖国贼(图)

2019-11-24