简繁

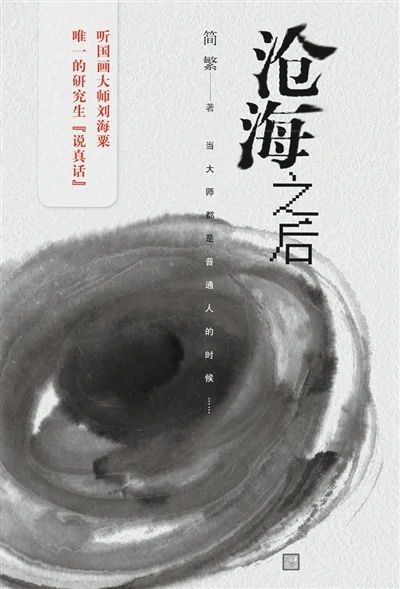

简繁早期画作。他擅长泼墨。他是色盲。

作者:简繁

版本:人民文学出版社2015年1月

本书以简繁的人生为主线,有他和丁绍光以及中国美术界诸多世俗概念上的“隐秘”披露。作者希望通过他和丁绍光的真实人生经历,客观展现中国美术家随时代大潮悲欢沉浮的命运,探究人之所以为“人”的价值和“真善美”的真义。

也许,正是因为简繁战胜不了迷墙,他不断丧失的一生,他写满失败的文字,也会在让人不适之后,将心中的悲悯唤醒:一个人想要跋涉自身的黑暗,是一件如此艰难的事情。简繁在文字中,淋漓释放时代带给他的痛感、自我与人性之恶带给他的痛感……这些感觉,我们都不陌生,但更多时候,为了顺利想象人性的美好,我们要将黑暗动荡的那部分人性,从我们的视线中抖落开去。而简繁被卷禁在人性恶的一面,他是被诅咒的人,努力寻找光明而不得。但是,正是他的文字,让我们获得旁观者的视野,看到他所失去的澄明与飞扬,他所忘却的天空与大海。

简繁,生于1952年,幼时,他是在街头捡食西瓜皮的孩子,浸在贫穷的苦涩中长大。六岁时,简繁和母亲坐火车去舅舅家借粮食,因为没有足够的钱买车票,母子俩在风雪之夜被赶下火车。他始终走不出那一夜的寒意,反复回忆那场风雪旅途,仿如梦魇。他的少年时代,迎面撞上满是悖谬与失序的时代,初中一毕业,就被各类最新指示和口号裹挟着走向祖国的乡野,怀着对更好生活的失落想象,精神随着身体颠沛流浪。

之后,他成为“上山下乡”的知青,成为“可以教育好的子女”……总之,需时时改造,不被时代认可,不能挺身立于人群之中。家庭的贫苦与时代的失序,合力而成钝重的刀刃,斫伤着简繁年轻的心灵,推着他长时间处于挫败与迷惘之中。他意欲逃离,但无路可寻。

幸福与惊恐疑似在梦中

“文革”结束,简繁凭着自己的勤奋与聪慧,考入南京艺术学院,成为国画大师刘海粟一生中惟一的硕士研究生,之后经导师亲自提名留任助手。命运突然翻转,辉煌的灵光从高远处长驱直入,此前他在迷乱的梦中略略知道的理想世界,似乎一下子清晰显现。

耄耋之年的刘海粟,显然很喜爱彼时那位年轻人,对他不惜赞辞,“简繁才气过人,画中充满力量,他日不可量也。”被赞者则抱以由衷的敬爱,伏在书卷笔墨之中,发誓要让老师为自己这个唯一的研究生感到自豪。这个故事,还有一层漆黑底色:简繁擅长用墨,但他其实是先天色盲。

近身立于大师的光芒中,简繁却发现自己无法将导师的喜爱与期待视为恩宠,旁观者眼中的幸福,在他那里有着惊恐的滋味,他怀疑自己身在梦中,热烈渴望摆脱这种疑惑,挣扎着要确认自我与周遭世界的真实性。寻找合宜的立身方式,摆脱一个自我,进入另一个自我,对简繁而言,是一种诱惑。他收聚精力,向另一个世界与另一个自我靠拢。

摆脱自我无从抵抗的召唤

仿如来自命运而无法抵抗的召唤,简繁放下画笔,全心写作,以期通过书写生活的真实,来明确并能掌握自我。他所作之书,即是《沧海》,洋洋一百三十余万字,“真实”书写刘海粟、徐悲鸿等画坛代表人物,涉及中国画坛很多当事人的隐秘,带给阅读者巨大的冲击,一出版就畅销,其引发的争议与怨愤,至今仍暗流涌动。那是1994年,简繁已步入不惑之年。

几乎所有读过简繁文字的人,都会有一种不适。他想用文字凝固生活中经历的一切,以此穿越迷障与幻觉,看到真实。但他最终呈现的,却是种种低回涌动恶意,挑战我们所认可的伦理价值。他怀疑身边的每一个人,苦苦直视人性中黑暗的一面,起意追究其来源,但力不从心,只能将其从美善之中剥离出来,同时,他也只能目睹自己的生活缓慢崩溃:妻子和学生背叛他,兄弟决裂,好友反目……

诗人王小妮曾经写过简繁:作为真诚于艺术的艺术家,在简繁身上,内心的迷惘与清澈是那么繁杂地交错在一起。“远去天涯海角,他也还是那个在南国边城中深夜兜圈子的简繁。简繁战胜不了迷墙,但他可以作为永不散去的雾。”

被诅咒卷禁于人性之恶

也许,正是因为简繁战胜不了迷墙,他不断丧失的一生,他写满失败的文字,也会在让人不适之后,将心中的悲悯唤醒:一个人想要跋涉自身的黑暗,是一件如此艰难的事情。简繁在文字中,淋漓释放时代带给他的痛感、自我与人性之恶带给他的痛感……这些感觉,我们都不陌生,但更多时候,为了顺利想象人性的美好,我们要将黑暗动荡的那部分人性,从我们的视线中抖落开去。而简繁被卷禁在人性恶的一面,他是被诅咒的人,努力寻找光明而不得。但是,正是他的文字,让我们获得旁观者的视野,看到他所失去的澄明与飞扬,他所忘却的天空与大海。

如今,《沧海之后》面世,简繁进一步“裸体”呈现中国美术界,他对亲友倾轧、自己黑暗的一面包括性爱之事毫不避讳。简繁说自己无意于披露隐秘,写作《沧海》和《沧海之后》的着眼点是一样的,皆是“由永恒的生命虚幻,记写当下‘人’、‘活’的真切”。而他笔下那些人,却无意回应他。说到底,这是他孤身一人的跋涉。

《沧海之后》的编者付如初说,这是一本值得出版的奇书,是奇书中的经典,但却不是一本好书,不能成为一本好书中的经典,因为它禁不住重读,它充满了“魔性”,它虽然曲尽人心,但却不能从一切现实和虚空之中觉悟——它被苦难和丑恶罩上了魔障,使得对真善美的追求已然乏力。作为编辑,即便意识到了这些问题,也一再让作者修改再修改,但它最本质的色彩却无论如何无法改变——而这也是这本书的价值所在。

尽管,“画家”是简繁自己认可的重要身份,他却不相信绘画的力量,反倒是对文字无限信仰,执意要将自己为人一场的经历付诸文字,写下就是永恒。“我不会因为任何一个具体的人的死去或活着而下笔有碍,牺牲书的‘永恒’价值。”简繁如此解释自己的写作。

中国版于连

简繁就像一个中国版的于连,在巨大的人生跨度中,经受了太多人格和人性的考验。他内心的卑微转化为不可化解的愤激的情绪,酣畅淋漓地体现在他的书中。书背后潜藏的都是“人”的隐秘,让人读着的时候那么反感又那么放不下,类似“审恶”+八卦的阅读体验。简繁苛求世界,苛求人,苛求自己。因为这种苛求,他写不出雍容尔雅、吟风啸月的文字,只能写和着血泪的“奇书”。而读一本奇书,足以对读者的审美智慧和人生智慧构成巨大的挑战。

付如初,人民文学出版社编辑部主任,文学博士。《沧海之后》一书责编。

谈写作决心

绝交

我本意不在揭露“隐秘”。“简繁”与“丁绍光”的关系,已超出个人恩怨的尘世表象,成为“人”与“人”的大我例证。

新京报:书中,你说“为写《沧海》是做好了各种准备的”。面对可能的回击和讨伐,你都做了哪些“准备”?写《沧海之后》,也有类似的准备吗?

简繁:写《沧海》,完成海老生前的嘱托,对生命和历史做交代,我抱定的是写完即可死的信念。所谓准备,就是“不在乎”。谁爱怎样怎样。

《沧海》三部曲刚一出版,海老和徐悲鸿两边的“组织”、关系人和家人,就写信告状,给出版社施压,要求封存《沧海》三部曲。再而,“组织”、“权威”和海老的家人,试图“釜底抽薪”。运用诸如海老女儿作证,权威考证,组织公布我的研究生档案等手法,否定我是海老的研究生,论证《沧海》是骗子捏造的谎言。我人在国外,远离中国,任何“回击和讨伐”,对我没有根本的意义。所以,对于所有的打击、泼脏水、釜底抽薪,我或置之不理,或以“公开信”的方式正面回应。

《沧海之后》的心理准备主要是关于丁绍光:做好了丁绍光与我绝交的准备。我于1990年来美,丁绍光是我唯一交往至今的圈内人、合作者和玩伴。丁绍光一直关注着我的写作。他明了我的写作状态和原则,清楚自己将会被我“剥得精光”。他一直试图影响我的写作倾向。多次要送重礼给我。被我婉拒。我告诉他,拿人钱财,替人消灾。我不可能替你消灾。如果那样,于我,不用再写了。于你,也不少我一本广告传记。

在写作的最后两年,我阻断了与丁绍光的联系。我杜绝干扰和打探。去年五月,书稿修改完成,我主动给丁绍光打电话,去他的乡野居所做了坦诚的深谈。约定丁绍光写一篇畅所欲言的“后记”放入书中。到了约定的时间,丁绍光没有交出“后记”。

丁绍光其实很挣扎,他的理性认知和现实权衡之间的落差太大。《沧海之后》成书之后,我请出版社用国际快递给我发来两本样书,其中一本准备送给丁绍光。等我与丁绍光联系送书时,他已请女儿从国内网购了快递给他,读到一半了。

我们约定,丁绍光读完之后,若能消化得了,就给我打电话。他若不给我来电话,我就不再打搅他。

从我来讲,丁绍光若从此与我绝交,我早有思想准备,会坦然接受。但他若能消化掉我的真实记述,继续与我做朋友,余生我会用心珍惜他的友情。

新京报:丁绍光先生说读完《沧海之后》,要和你“好好地聊”。你们最近有联系吗?

简繁:丁绍光说这话的时候,距离过年还有二十天。时至今日,三月份已尽,丁绍光还没有给我来电话。我理解丁绍光,他需要时间消化和调整。

丁绍光在自己虚构的幻景里生活了二三十年,忽悠别人的同时也把自己给忽悠了,他已经习惯了幻景里的角色和扮相,突然之间黄粱梦醒,发现自己一无遮掩地裸立于大众之前,一时间的不适应乃至恼羞成怒,可以想见也是可以理解的。

新京报:我注意到,你谈人生,谈美术界包括丁绍光时,都用到一个词语——“幻景”。你怎么理解它?

简繁:我时常想,在浩瀚的宇宙里,地球是何等的渺小啊!我们的生命又何等的短暂啊!

我十六岁那年,母亲去世。而后不断有亲友去世,我逐渐领悟,即便是这般短暂的生命,也是极其虚幻的。生之前死之后,没有“我”这个人。所谓的“人”和“人生”,不过是瞬间的幻景。但是,当下的活着,却又这么真切。

我在美国至今不用手机。家里的座机,一年接听的和打出去的电话都在个位数。除了极少数的朋友间偶尔问候,我几乎不与外人联系。我清楚“我”是怎么一回事。“我”该怎么“活”,“我”能怎么“活”,“我”的“价值”何在。

完成了《沧海之后》,了却了人生一件大事。余生我会更加专注,照顾好家人,画好“我自己”,在亲情、绘画里,修行成佛。

谈亲情影响

白卷

我已不想再痛苦地追忆、痛苦地怀念、痛苦地拷问、痛苦地自责了。

新京报:新书前两章,你写到亲情的暴力,比如二姐的“邪恶”、“刻毒”,有孕在身的大嫂被她抓住头发拖在地上打,而周围的邻居却多次“展现了善良的人性”。这些看起来显得相悖的事实,你有怎样的体味?

新京报:从亲情的角度来说,你对人性有怎样的理解?

新京报:1958年,你和母亲坐火车去舅舅家借粮食,却因为没票风雪之夜被赶下火车,这些经历对你的人生造成了怎样的影响?会因此形成一种“性格局限”吗?

新京报:幼时的经历,是否也在决定与丁绍光翻脸时起到了某种作用?

简繁:请原谅,对于这些问题,我要交白卷了。刚刚结束《沧海之后》十三年漫长而艰辛的心路煎熬,我才尝试着走出抑郁,试图放下,“亲情与人性”这个题目,又让我百感交集,怅然神伤。我已不想再痛苦地追忆、痛苦地怀念、痛苦地拷问、痛苦地自责了。

谈明确自我

活着

真实直言当下的“生命”,才让我觉得自己是个“人”,“活”着,而且可能会“永远”活着。立足于“人”和“永恒”,没有什么值得我不敢真实直言的。

新京报:你写道,“自研究生毕业被海老留做助手,我的人生就像被绑架上了云霄飞车,失去了自我掌控”。按照一般理解,一个出身低微的学生阴差阳错地成为刘海粟的助手,不正是掌握人生的一个机会吗?

简繁:《沧海之后》的责任编辑付如初博士说我像中国版的于连,在巨大的人生跨度中,经受了太多人格和人性的考验。时隔三十多年回头去看,我未能很好地经受住考验。我骨子里的卑微,不自觉地膨胀为虚妄、愤激。与领导的关系,同事的关系,老婆、学生的关系,方方面面的关系,都弄得很糟。最后,竟然直接与海老闹翻,不得不离开南京去了深圳。再而又被迫离开深圳,铤而走险来了美国。

新京报:那么,你是在什么情况下意识到自我?《沧海》写完后,能“自我掌控”人生吗?

简繁:这是一个渐悟的过程。虚妄的膨胀,是我认识自我的开始。之后,去深圳下海,来美国“洋插队”,人生积累归零,历经生存绝境。到了决心放下一切,不顾生死,闭关写作《沧海》时,我自己是怎么回事?我的价值何在?如何实现?已经明确并能掌控。

否则,写作和修订《沧海》,前后八年,几乎没有收入,在看到结果之前,一切都是未知数。没有决绝的意志和“自我的掌控”,是无法完成的。

新京报:我看你的新书和博客文章,感觉你还在意人们包括媒体对你的看法。那么,你如今给自己的定位是怎样的?刘海粟唯一的研究生,一名画家或者一个真实敢言的人?

简繁:是的,我远没到不看、不听、不说、无觉无知的境界。那样,我就不会花八年的时间写《沧海》,又花了十三年的时间写《沧海之后》,写了,也不会出版。

遁居在异国的“山洞”里,通过博客,看看故国的人还记着自己谈论自己,兴之所至,做点交流,是件趣事。自闭关写作《沧海》,至今二十年了,我已经习惯并喜欢一个人自处。但我终归是人,难免会有想到有人的地方散散步,找个人说说话的时候。我与真实的人几乎没有了交流的兴趣。博客是虚拟的,交流的对象亦真亦幻。感觉不对了,或是没了兴趣,可以消失,或让对方消失。

如何定位自己?准确地说,是画家,更准确地说,是水墨画家。画家,是我的职业,是最适合我的活法。水墨,则是我相对自信的方式。“刘海粟唯一的研究生”,是形容词,是我作为一个画家的教育背景和师承关系;“真实敢言的人”,也是形容词。在真实生活中,我懒得与人交流。但凡动笔,不管是行文还是作画,我都会直书我心。也只有真实直言当下的“生命”,才让我觉得自己是个“人”,“活”着,而且可能会“永远”活着。立足于“人”和“永恒”,没有什么值得我不敢真实直言的。

新京报:在审视和“揭露”中国美术界的林林总总之后,是否有什么是你始终坚信的或者说是你所钟情的“永恒”的一部分?

简繁:归根结底是“人”。文学是人学。绘画也然。当年,跟在海老身边,听他讲的最多的是“人”。“人”的意义,“人”的价值,我们为什么是“人”?“人”是什么?后来写《沧海》,几乎没想过“文学”,一心就是想把“人”写清楚,把“活”写清楚。大师、凡夫,都是“人”。文学和艺术,是“人”的衍生物。没有“人”,一切皆无。

谈“裸体”呈现他人

死去

活着的,会死去。死去的,其实都还“活”着。我不会因为任何一个具体的人的死去或活着而下笔有碍,牺牲书的“永恒”价值。

新京报:《沧海》“裸体”呈现了刘海粟、徐悲鸿,书出版时,他们都已故去。这次出版《沧海之后》,呈现的是丁绍光等,他们都在世。写作对象的这种差异,会给你和你的写作带来什么不一样的影响吗?

简繁:没有区别。活着的,会死去。死去的,其实都还“活”着。海老和徐悲鸿去世了,他们的家人、组织机构、利益团体仍然主掌着中国的美术界,影响力甚至大过现在活着的丁绍光这些人。而“丁绍光”等一干当下活着的人,包括“我”,都毫无悬念地会死。

我写作《沧海》和《沧海之后》的着眼点是一样的,由永恒的生命虚幻,记写当下“人”、“活”的真切。我唯一的关切,是生生不息的大我之“人”,我不会因为任何一个具体的人的死去或活着而下笔有碍,牺牲书的“永恒”价值。

新京报:有一篇在网络流传甚广的评论说,中国美术界“都在骂范曾,都想当‘范曾’”。对这一观点,你有何评价?

简繁:我理解你的意思。芸芸众生,熙来攘往,这很正常。但“都想”太绝对。老实说,我就不想。

我这样说,会招骂,说我酸葡萄,阿Q。但我自己明了,“人”的价值的体现,除了葡萄,还有苹果或其他。我举另外一个人做例子,可能大家比较容易接受。陈丹青有没有骂过范曾我不知道,但他一定不会想当范曾。

谈时代裂变

欲望

人变得油滑、浮躁,弄虚作假,唯利是图,大言不惭,厚颜无耻,一时间覆没了美术界、艺术家。

新京报:你多次使用“时代裂变”这个词语,那么,在中国美术界,在艺术家身上,这种“裂变”又是怎样一番情形?

简繁:中国人穷得太久了,猛然遇到经济腾起,“人”的欲望犹如原子弹爆炸般被激发。不择手段地掠取财富、囤积财富,成为“原始积累阶段”的共同特征,美术界、艺术家,是其中的一部分。

最近十多年,在经济热潮之中又突然膨胀起史无前例的书画热潮,但凡有点名头的画家都成了资金的追捧对象,发了财。人心因之变得油滑、浮躁。弄虚作假,唯利是图,大言不惭,厚颜无耻,一时间覆没了美术界、艺术家。

新京报:当我提出上面的问题时,想起你评价丁绍光时说,作为一个艺术家,丁身上有太多商人习气,但面对真正的商人,又表现出艺术家的秉性。这是否也是一种“裂变”?

简繁:丁绍光从名不见经传,突然如日中天,正是他抢占先机,娴熟地运用了商业推广手段的成果。

丁绍光于上世纪九十年代初,去北京办了一次画展,在人民大会堂举行画展开幕的盛大“国宴”。那时候文化人、艺术家,吃个鸡蛋要小心盘算,一双袜子补了又补,乍然面对经济大潮,正彷徨、挣扎着,丁绍光谈笑间一掷几十万,顷刻摧毁了文化人、艺术家的清高、矜持,把“东方的毕加索”、“世界著名艺术大师”、“云南画派之父”,放到人民大会堂的国宴上,让文化人、艺术家既羡慕又嫉妒,百味杂陈地吞下肚。丁绍光了解中国文化人、艺术家的心态,懂得财富的力量。一时间,整个北京和中国美术界都在谈论丁绍光在人民大会堂的国宴,画展本身已无关紧要。炫富,让丁绍光在中国一举成名。当时,刚从洛杉矶回到北京的中央美术学院教授华其敏给我写信,谈到丁绍光在北京掀起的财富旋风,横扫了整个美术界,很是感慨:“平日里仰面向天的精神贵族们,人人为受邀出席丁绍光的国宴为荣。”

时至今日,丁绍光为什么在中国神话不再?除去艺术不被认可,根本的原因,是今天中国的艺术家比他富有的比比皆是,丁绍光在中国已是“穷人”。而他利用时空差,无中生有,天地挪移的忽悠手法,在今天的中国,随便一个阿狗阿猫都比他玩得更放肆更彻底。他这个玩弄“假大空”的祖师爷,已被后浪拍到沙滩上。

丁绍光与真正的商人打交道时,目的是推销自己的作品赚取商人的财富,他要端着,摆出高高在上的“艺术大师”的架势,上天入地,夸夸其谈,请商人入瓮,慷慨解囊。而商人之所以是商人,把别人的财富变成自己的是他们的本能。商人看破不点破,顺势把丁绍光当做乌鸦恭维着,骗他嘴里的肉。

丁绍光作为“海归”的先行者,在中国上天入地忽悠了二十多年,又赶上史无前例的书画热潮,时至今日,他赚足了吆喝,却快赔光了家底。

新京报:在这种环境下,袁运生倒很典型。他回到国内,不像在美国时经常揭露和批判,而是沉潜做事,一头扎进艺术教育,因为他“认识到一个问题,批判性和对抗性仅仅是一种姿态,代替不了建设”。你如何看待他的这种转变?

简繁:袁运生原来非常“崇洋”的。他的画,即便是中国的水墨画,西方的神韵也占主导。但他到了真正的西方,从开始的被对方猎奇热捧,到后来被冷落遗弃,从中悟出道理,必须走“中国自己的路”。对于中国的不足,不是站在西方的角度挑剔和批判,而是立于人类的制高点予以补足、建设。作为搞教育的,他试图从根本做起,建立“中国自己的艺术教育体系”,具体说素描教具,他就在尝试用中国的古代石雕代替西方的石膏像。

新京报:你自己揭露美术界之后,也就是“破”之后,有没有想过“立”的问题?

简繁:我没想过“破”和“立”的问题。现在听你这么问了,我恐怕还是不会去想。我写《沧海之后》的状态比写《沧海》时更纯粹,更决绝。人生百年,文可传世。我就是想把自己为“人”一场的经历用文字记录下来。绘画不具备这个功能。

在写作接近尾声时,我差一点发生死亡车祸,如果那时候死了,我会不甘心,会闭不上眼。现在,《沧海之后》捧在手里,我比当初拿到《沧海》时更感踏实、知足,死可瞑目了。达则兼济天下,穷则独善其身,我是“个体户”,远居异国,但求独善其身。好好陪女儿长大,好好照顾她的妈妈,好好画好“我自己”。余生别无他愿。

丁绍光

(1939年10月7日-),美籍华裔画家,现代重彩画大师。1962年,他从中央工艺美术学院毕业后任教于云南艺术学院美术系,期间开创了中国现代画坛知名的云南画派。1979年他为人民大会堂创作了壁画《美丽、富饶、神奇的西双版纳》。1980年赴美,任教加州大学洛杉矶分校艺术系。1992年他的作品《白夜》被佳士德以200万港币售出,创下了当时中国在世画家画作的最高拍卖价。同年出任美国中国美术家协会会长。1993年至1995年间三次成为联合国代表画家。1998年为上海大剧院创作壁画《艺术女神》。2011年他又使用30万块玻璃为上海文化广场地下音乐厅创作了总面积达334.75平方米的巨型壁画《生命之源》。简繁于1990年去美国,丁绍光是他唯一交往至今的圈内人、合作者和玩伴。简繁觉得,丁绍光是当下中国画坛的一个符号性人物。他希望通过描述他和丁绍光的真实人生经历,客观展现中国美术家随时代大潮悲欢沉浮的命运。

【简繁谈刘海粟】

单独谈海老,他再伟大,毕竟是人,难免有人的局限。但是与丁绍光这些俗人相比,海老就太伟大了!最根本的区别,海老有理想,他们没有。他们纵然把理想描绘得天花乱坠,最终还是为了骗取现实。当年,海老常跟我说“人”。他说,要懂得艺术,先要懂得人。他用自己的人生经历告诉我,伟大的人,可以为了崇高的理想而卑微地活着!海老困坐美国老人公寓的景象,他凝重、悲壮的目光,在我的心中像巨大的天幕,映照着当今社会的浮躁与贪婪。——摘自《沧海之后》