(上)

(本文为《巨人:美国帝国如何崛起,未来能否避免衰落?》作者尼尔.弗格森在今年为台湾读者写的序,原标题为〈写于二○二○:台湾版作者序〉)

《巨人》出版至今已超过十六个年头。前几天人在纽约的编辑提醒我,我原来曾想把书名取作“盲眼巨人”。在当年,仍有人对美国占领阿富汗与伊拉克抱持相当乐观的态度,因此他认为取这书名太过负面。他当时甚至说服我,把副书名从我想要的“美国如何帝国崛起,未来能否避免衰落”改为更无害的“美利坚帝国的代价”。等到平装版付梓时,他却开始与其他许多人一道,转而认同我的看法了。

我提起这段往事是为了提醒人们,本书绝非支持新保守主义的美国强权,尽管很多人如此认为。写作本书时,我才刚到美国不久,还不知道在出版品里大用讽刺的危险。我在二○○三年四月的《纽约时报》上写道:“我先从实招来。我就是这帮新帝国主义者的死忠成员。”这句话常被沉迷社群媒体而无法读完整篇文章(更别说读完整本书)的人拿来攻击我。我真正想说的是以下内容:

若把维多利亚时代帝国主义者支持的政策“综合”起来,看起来就宛如出自国际货币基金组织(甚至是世界银行)的报告:提倡自由贸易、平衡预算、健全货币、普通法、廉洁的行政管理与由国际贷款资助的基础建设投资。这些正好都是伊拉克如今需要的。如果听起来可怕的“美利坚帝国”能实现这些,那么我全力支持。问题在于,美国是否具有一项至关重要的特质:耐力。假若没有这个特质,整个帝国计划注定毁灭。我在美国待的时间越长,对此就越不敢肯定。

这就是《巨人》书中论点的初次登场。我认为美国欠缺在阿富汗与伊拉克成功实现其“国家重建”所需的持久力(尽管我也曾在《帝国》一书谈论大英帝国历史时于结论暗示过)。在我看来,美国受三个结构性不足所苦,而它们一起毁灭了在伊拉克的尝试。首先是人力不足:不同于一六一○年代到一九五○年代的英国人,美国人无意离开家园,定居在炎热、贫穷又危险的国家。其次是财政不足:在一九九八至二○○一年短暂的平衡预算之后,美国很明显地正迈向赤字日益扩大与无可避免的联邦债务增加。第三是注意力不足。韩战与越战已证明了美国选民对海外战争的支持只能维持短短几年。

我想,时间已证明我的论点是正确的。诚如我在本书结论所预见,阿富汗与伊拉克今天看起来一点都不像是小布希政府试图出口的自由民主模式。伊朗与北韩这两位小布希口中“邪恶轴心”的其他成员,还是与过去一样危险。古巴仍然是独裁政权,而利比亚与叙利亚在试图推翻国内暴君的过程中陷入内战。

此外,我也认为比起通货膨胀,美国更可能走向通货紧缩,就像在十九世纪末那样,“通缩失败者很可能转向激进的政治形式,藉以表达其不满情绪”。所谓更激进的政治形式就是指民粹主义与社会主义,而那很可能导致对全球化的全面反扑。我也正确地指出,为何在这种状况下(包括历任总统都倾向让“跨部会竞争来决定政策”)不可能透过什么连贯一致的策略来当世界警察。事实证明这项分析完全正确:

美国政府发言人坚称只要美国能在伊拉克建立民主政府,美国人便“一天也不会多待”(而且美国很明显真的是如此盘算)。这就是在无意间妨碍了当地人民与美国当局合作。当地人不会有信心支持美国政策,因为美国人一旦撤离,自己便可能被其他人指控“与美国人勾结”。

再进一步看,我推测至少在一段时间内,未来可能会“迎来‘无极’世界,一个没有任何帝国足以占据支配地位的世界”。(后人常把这项观念称之为G零〔G-zero〕,以相对于G7或G20。)

《巨人》的一项核心主张,便是力量来自内在。帝国衰落并非来自某些具威胁性的对手崛起,而是源于内部衰败。这个概念也出现在我后来出版的专书里,特别是《文明》与《西方文明的4个黑盒子》。我至今仍如此深信。自《巨人》出版以来,两位人格特质截然相反的总统都试图让美军摆脱小布希当初入侵的国家。欧巴马从伊拉克撤军;川普则打算与阿富汗的塔利班谈判。

这两个例子都证明了退场战略总是“说比做简单”。欧巴马总统明确宣布放弃扮演世界警察,川普总统则予人不把盟友放在眼里的印象。但无论是哪位总统,要抛弃从前朝继承的全球责任出乎意料地困难。时至二○一九年底,仍约有二十万美军部署在海外,部分驻扎在阿富汗、伊拉克、索马利亚与叙利亚等人们熟悉的不安定地区(也是穆斯林世界的战场);其他则驻扎在德国、南韩与日本等地,他们自一九四○年代末、五○年代初以来就一直驻扎在那里。另外还有人驻扎在尼日、查德与马利等新兴冲突之地。

如今早就已经没有人在谈“全球反恐战争”,但事实上圣战组织在世界各地依旧活跃,而且美军士兵也还在持续与他们交战。在某种程度上,欧巴马与川普的多数支持者似乎都没看见两人其实都延续了小布希政府最重要的后九一一战略:在海外打击圣战份子,因为他们都相信在这么做能降低在国内打击圣战份子的需要。

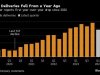

然而,我在《巨人》与后续著作中指出的内部衰弱仍持续飞跃般地进展。例如美国的公共财政在接连回应全球金融危机与全球疫情大流行后更加恶化;而在很多其他面向上,从白人战后婴儿潮世代预期寿命到青少年受教育程度,美国的大衰退仍在上演。与此同时,诚如我在《广场与塔楼》中所说,网际网路平台的崛起,让公共领域陷入严重分裂与功能失调,假新闻与极端观点泛滥成灾。

自二○○四年以来,世界上最大的地缘政治变化无疑是中华人民共和国的崛起。中国不仅是世界第二大经济体(而且正加速迎头赶上美国),也是与美国竞争的超级大国。我在出版《巨人》的三年后,首次写下一篇文章来谈莫里茨.舒拉里克(Moritz Schularick)与我共同创造的“中美国”(Chimerica)一词—也就是我最早曾在《巨人》第八章写到的中国与美国经济体的奇特融合(“亚洲储蓄者与美国消费者之间的共生关系”)。我们向来主张“中美国”是无法长久的痴心妄想,这点也已经被历史证明。在二○○八年全球金融危机后(其根源是美国经常帐赤字的中国资金),中美关系迅速恶化,恶化到人人都在谈“新冷战”(编按:又称第二次冷战,冷战2.0)的地步。

“我们已走到冷战的山脚边。”季辛吉(Henry Kissinger)在二○一九年十一月北京的“彭博创新经济论坛”接受我访问时这么说。这番话并没有太令我吃惊。因为打从那年年初起,我就已清楚看见美国与中国之间正上演一场新冷战。二○一八年初始于关税与智慧财产盗窃的贸易战,到了年底已演变成一场与中国华为公司争夺5G网路全球主导地位的科技战。美、中之间已化为一种意识形态上的对抗,以回应北京当局对待新疆维吾尔少数民族与香港民主派示威人士的做法;美、中之间长年针对台湾与南海的摩擦也与日俱增。

尽管如此,要让季辛吉(而不是别人)承认我们正处于新冷战的起点,其实是非同小可的一件事。自一九七一年首次密访北京以来,季辛吉一直是中、美交往政策背后的操刀者;长达四十五年以来,中、美交往政策都是美国外交政策的主旋律。这件事根本改变了冷战中期的权力平衡,把苏联推向劣势。它同时也为历史上规模最大、发展最快的中国工业革命,创造了地缘政治条件。这件事也在中国加入世界贸易组织之后,导致了“中美国”的诞生。

(下)

北京与华府的关系怎会恶化得如此迅速,以至于现在连季辛吉都大谈冷战?一种常见的答案指出,川普总统像颗大铁球一样撞向“自由国际秩序”,因此新冷战不过是“美国优先”策略的不幸后果之一。但这观点太看重美国外交政策在二○一六年后的转变,忽视了自二○一二年习近平就任中共总书记后中国外交政策发生的改变。未来的史学家都将发现,中美国的衰亡始于某位新任 中共领导人在全球金融危机之后,认定不再有必要遵守邓小平著名的韬光养晦原则,去隐藏中国的野心。

美国中部地区的选民会在二○一六年投票支持川普,有一部分正是不满中美交往及其必然结果(全球化)的不对称报酬。中美国的经济利益不仅不成比例地流向中国,中美国的成本不仅不成比例地由美国劳工阶级承担,同样一批美国人如今还看到他们用选票送进华府的历任领导人,居然在这个新兴超级大国的诞生上扮演了催生者的角色。中国成为与美国竞争全球支配地位的挑战者,因为有着比苏联还强的经济实力而更令人望而生畏。