大跃进时期,三年要超英赶美,这样极端的爱国主义行为最终导致巨大的悲剧。我们这个国家有革命、运动,每个人血液中的民粹或爱国等情绪,随时都会被调动和爆发。这些东西如果利用得好是一剂非常好的救国良药,利用得不好可能会毁掉民族。

原来写作是没有想到这的,写《炸裂志》时开始有了清晰的表达。

腾讯文化:还能提鲁迅当年说的国民性话题吗?

阎连科:鲁迅当年说我们要批判国民性,但是极其悲剧的是他说了这么多年之后,国民性仍然没有特别大的改变,只是表现形式不同而已。

比如当年鲁迅在《药》里写人要吃人血馒头,今天这事没有了,但是变相地吃人血馒头的事件仍在发生。我们不要特别指望文学作品有特别大的、直接的功能,它是一个漫长的、纠正的、滋养人心灵的功能。

在我整个小说(创作)中,无论是见证、揭示还是批判,国民性的传统从来没有断过,生活中也依然存在。

农村人住进楼房并不就变成城市人

腾讯文化:现在改革政策都是在农村最早实行,比如说农村层面的经济改革,甚至于政治改革。您怎么判断这种改革的趋势,对将来持乐观还是悲观的态度?

阎连科:如果回到农村的话题上,我可能没那么乐观。当然,80年代初那次改革真正给农民带来一次福音,之后进入90年代直到今天,农民都在做出巨大的牺牲。

不可否认的一点是,今天的乡镇建设、新农村发展,所有的改革都在为城市的改革服务,希望农村能够带动整个国家的经济。

我们忽视的一点是,农村和城市的文化教育、生活方式和生活习惯有着巨大差别。一个农村人住进楼房、有了城市户口,并不就变成城市人了。这么几个简单的形式并不就把农村人变成城市人,最主要的是要有那样的生活方式、习惯和思想。

我们已经走出来三四十年,但你还仍然不能承认自己是个城里人,你的生活习惯、思维方式、处事原则,都还是农村的。所以,关于城镇化建设或乡村发展,我们还是不要特别乐观,还要拭目以待。

腾讯文化:决策层还是要进一步转换思维?

阎连科:那是否就让十三亿人口都变成城里人,这个国家就算好呢?这要去讨论。我并不认为十三亿人口有十亿城市人,这个国家就算富裕了。

我们到欧洲、美国去看,那些乡村的人是有乡村文化的,而且乡村文明远不低于城市文明。很多小村、小镇的医疗、教育、电影、文化乃至于宗教伦理都非常齐全,那才是真正的农民的文明。

我经常说,如果能完成农民还是农民,而过着一种现代的生活,那才是真正的社会进步,而不是让农民住进楼房就证明过上了现代生活。我们把它集中在一块,这说明需要更多的人做出牺牲,需要你丢下土地、丢下固有的传统,过一种别人希望你过的生活,并且这不是一代人、两代人可以完成的。

中国人是没有原罪感的

腾讯文化:您说的改革的话题,现在谈到最早改革开放富起来的那一批企业家群体,经常会提一个词“原罪”,在农村发家致富的群体里面,比如孔家、朱家、诲淫诲盗,这个都不能算成一种原罪?

阎连科:我们回到《炸裂志》,不能简单说这个小说就写男盗女娼。

我们在80年代初改革开放真正开始的时候,真正捞到第一桶金的人,其实在我们民间的传说和讨论中,可能都是那些有前科的人吧。

这个说法肯定是不准确的,但是形成了一个民间的共识,认为捞到第一桶金的人都是特别能干的,这个并不证明这个人的实在、善良和美好,是因为他有别的,甚至带有一种淫邪的能力。当这些人捞到第一桶金之后,他以后可能有了更多资本。

其实,我们这个社会是没有原罪感的,中国人是没有原罪感的。中国的慈善事业如此落后,是因为我们没有宗教,没有原罪感。没有任何人说:我的第一桶金来路不正,我今天就应该多做点慈善事业。

我们看到,十年文ge,直到今天出来道歉的人寥寥无几,而且都是一些并不罪大恶极的人出来道歉,真正需要道歉的没一个站出来。今天像我这样年龄或者比我更大、有几十个亿的人,他的第一桶金的来源非常值得探讨。

就像永远没有一个作家敢说自己用的稿子都是买的(很可能都用过公家的稿子),每个资本家都无法保证我从来没有偷税,都无法保证第一桶金是凭双手和头脑得来的。如果有原罪感,这些钱不会那么去挥霍。

腾讯文化:您提到,最早发家致富的这些人在原有社会秩序中找不到归属感了。

阎连科:这是一种民间传说。我们那时候,尤其是在北方这种情况非常多,某一个村庄的人从监狱里出来没地方待,就去深圳、海南发家了,而老老实实在家种地的人就一生种地。

我们不能说所有致富的人都是这样,但是小说这样写或多或少表达了对今天极其有钱的人最初(发家)根源的怀疑。这个小说写到孔明亮和朱颖这对夫妻“男盗女娼”的事情时,表达的正是一个故事的趣味性,也表达了民间对这世界的认识。

腾讯文化:对,用社科院王学泰先生的理论分析来说,这是中国古语有之的游民现象,这些游民被原来的宗法社会抛离之后,要么去桃园三结义,要么上了梁山、瓦岗寨。

阎连科:对。当然,他们是从社会学、历史学的角度研究的。中国的现实确实在80年代初期给这些人一个很好的机遇。那时我们奉行的政策是:不管黑猫白猫、逮住老鼠就是好猫;不分出身、挣到钱都是英雄;不分钱的来路、拿到口袋都是模范。

为什么今天我们贫富差距如此显著?为什么今天那么多有钱人不愿意为没钱人做一点事情,我想正是基于这样的情况。《炸裂志》写得非常清楚,无论是做官、做企业,本身都是为了个人,而不是为了社会。(官员)要把这个村庄转化成一个超级大都市,但并不是为了这里的人,而是为了自己的金钱、权力、欲望,几乎没有骨子里的所谓人民。

我的成与败都在于用农民的眼光认识世界

腾讯文化:您以前在访谈里面提到过自己在城市,在农村心灵上居无定所的状态。

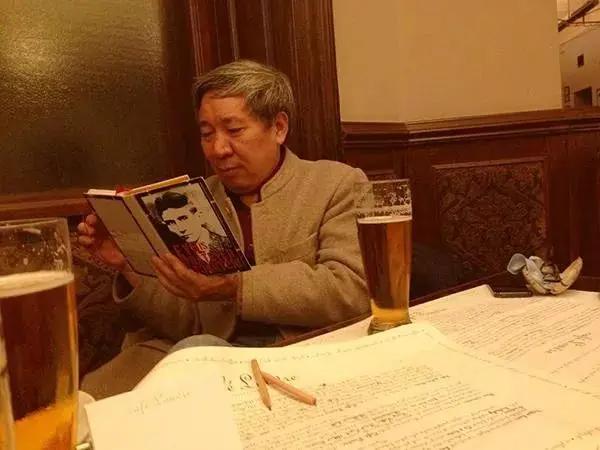

阎连科:无论你写什么,以什么方式生活,你的整个思维方法没有逃离那一块土地,没有逃离青少年时期那些文化传统的养成。我看待世界其实非常不准确,因为我完全是以一个农民的眼光看待世界的。

大家都说阎连科最现代、后现代,我觉得我最不现代,是最传统的。我无论写什么,都需要把故事回到土地,才会写得得心应手。比如我写这个超级大都市,也许是深圳、重庆,我说这完全是写的河南的深圳、河南的重庆。我本身就是个农民,仍然是用农民的眼光认识世界,只是比那些农民出来得早一点,多读了几本小说而已。

但是回到文学来说,你用农民的眼光认识世界没有什么不好,用儿童的眼光认识世界也没有什么不好,即便是用一个傻子的目光认识世界仍然是非常好的。所以什么目光都不重要,重要的是目光是否是独特,(这样)写出的小说才是最有意味的。

我想,恰恰是你用那种农民的思维和眼光写的小说,你才可能写出那样的人物。我的成与败都在于用农民的眼光来认识世界,而且也特别相信这世界其实是非常农民的。

我经常说,我当兵当了26年,最终还是认识到整个军队其实就是一个村庄、一个生产队而已。我们经常说这是一个14亿人口的现代化的中国,其实你会发现,我们的做法就相当于村长在管理一个村庄的行政方式。所以以农民的眼光去认识世界也许更透彻。

腾讯文化:我记得您在《纽约时报》上发过一篇文章,讲自己在老家的一次经历,里面或多或少提到了您把握不了现代农村变化的节奏。文章有一个意味深长的结尾,您的老母亲跟您说了一句:

“多和有权有势的人交朋友,别做让那些人反感的事。”这个结尾有什么寓意?

阎连科:其实应该是说你和今天的农村完全隔住一层了,这是因为你所认识的农村不再是你青少年时期的那个农村。

一方面,农村有很多文化传统是亘古不变的,比如婚丧嫁娶。另一方面,今天农村年轻人的价值观、世界观的变化都超出你的想象。比如,真正的孝与德在今天的农村极其罕见,农村人对权力的崇拜达到了一种对毛##对神灵的崇拜和敬仰,当然这也是我们上千年亘古不变的文化和传统。

你不知道这是喜剧还是悲剧,但事实就是这样。所以母亲觉得你离家那么远,你和谁都要处好关系,最重要的是要和当官的处好关系,要和权力处好和谐的关系。但是你要活得有点独立人格,可能要和这些东西保持距离。

我的写作经常处于一种非常分裂的状态:对权力的批判和敬仰,对女性的爱和批判,对欲望的不可推卸,甚至自己也仍然存在对荣誉和欲望的向往等。

我个人也是一个精神非常分裂的人。生活中是一个人,写作中又是另外一个人,这是非常矛盾的。比如,在生活中你会做到要和所有人处好关系,在写作中你又会展示出一切阴暗的东西来;在生活中你能感受到很多温情和美,但是在写作中就是另外一种情况。

腾讯文化:这种分裂能不能用流亡这个词来形容?

阎连科:我们今天说的这个流亡和一个作家流亡到国外不是一回事。对我来说,陪伴你一生的可能是恐惧两个字。这恐惧可能是对权力的恐惧,对世俗生活的恐惧,对现实生活的恐惧。