六点之后,肿瘤病房里的人明显变少了。

因为担心有病人私自外出,护士甚至在门口上了一把硕大的锁,我从缝隙里递过去一瓶牛奶,我爸说,感觉在演《铁窗泪》。

病房外面有一排椅子,一般都是供病人家属等待时坐的,我一直搞不清这种椅子的材质,只知道坐上去冰凉,从屁股凉到脑门,很久也暖不过来,不知道是不是和坐在这里的心情有关。椅子的摆放呈现反L形,此刻,我坐在距离病房最近的椅子,一抬眼,一个男人坐在对面。

那男人有点年纪了,我一眼看出他并不是家属,因为他手腕处露出一个黄色的圆环,那是属于病人的标志。我爸有天试图穿着大衣蒙混出去吃早饭(病号餐的粥简直可以刷墙),被门口保安抓住,露馅儿的就是那个手环。

我猜他大约是做检查回来,发现护士锁了门,但他并没有关心病房锁门的事,准确地说,他甚至一秒钟都没有望向病房,他就那么看着电梯,看着电梯门旁边的小方块屏幕,红色的数字在这个时候已经很少闪烁了,偶尔一个闪动,从1开始变化,他整个人就微微一颤,眼睛死死盯着,一眨不眨,7、8、9……数字并没有在我们这一层停止闪动,电梯继续上去了。

他轻叹了一口气,身体往后一仰,我猜他并不知道椅子的靠背和椅子一样冰凉,因为下一秒,他又弹了回来,身子弓成一只虾,两只手如同虾的须,抱住他的头,久久的。

叔叔,你是不是进不去了?我问他,我帮你去找护士开门。

他抬起头,茫然地四顾,其实我就坐在他的对面,整个空间里只有我和他两个人,他却像之前从来没有看见我。哦哦,不是的,我在等人。

他好像有点不好意思一样,拿起手机让我看,我其实并不想看,但想了想,还是走过去。通话记录第一行有两个字“老大”。

我儿子在外地,他说他今天来看我。他在泰州做生意呢,现在不是疫情嘛,路上不好走。

他说话声音嘶哑,像喉咙里堵着什么,一个个音节几乎是漏着气挣扎着跑出来,这是肺癌病人的特征之一,肿瘤压迫到管理声带的神经,医生和我讲过。

我请他坐到我这边来,他的背后是窗户,有风。是崇明人,家里有三个孩子,在泰州做生意的儿子似乎是他最得意的那一个,讲话三两句就带着一个“老大”。听我讲正在等父亲吃完晚饭把饭盒带走,他就说“我老大叫我医院里买着吃,说配餐有营养”;过一会儿又给我看“老大买的大房子”,我顺着他的话说,又不敢告诉他,这个时候医院几乎不会批准探视了。

聊着聊着,他忽然说,我反正也治不好了,就想见见老大,我想出院了。我赶紧安慰他,不要这样想,这医院技术挺好的,我爸爸经过治疗,都降期开刀了,要有信心。

他笑笑,不说话,过一会儿,指了指自己的心脏,我的是中心型,有鸡蛋大了,就在心脏旁边,切不了。我现在吃饭都很困难了,我晓得,可能这里也有了。他又指指自己的喉咙。医生给我开核磁共振单子,然后说叫我给我儿子打电话,我晓得,就是没得治了。

我无语,一个知道“中心型”和核磁共振的病人,一个知道医生习惯的病人,我所知道的专业知识,也许并不比他多多少。但我还在那里讲,时代不一样了呀,科学发达了呀,又不是几十年之前,那时候没办法,现在办法的多得是。

我说的是实话,四十多年以前,有一个和他一样肺部肿瘤长在主气管分叉左侧的上海男人,不能手术,不能放疗,只有化疗一种手段,却没有一家医院愿意为他治疗,很长一段时间在急诊室外的走廊上化疗。

那男人的求生欲望很强,他的内心藏着许多未完成的事,但比起那些,他有更大的愿望——

见一见他的孩子。

这个上海男人叫顾准。

顾准

我知道顾准的时候年纪不大,那时候读书还是跟风,好像一阵阵的,也不都买得起,班上同学借我读的《希腊城邦制度》,说好只借三天,我一天之后就还给他了——没看懂。

我把这件事写在了周记里,但隐瞒了没看懂这件事,我的语文老师就颇为激动地在下面洋洋洒洒给我开了书单,都是顾准的,我当然没勇气读。

再开始读顾准,是因为读了王元化先生写的《记顾准》:

我要说这是近年来我所读到的一本最好的著作:作者才气横溢,见解深邃,知识渊博,令人折服。许多问题一经作者提出,你就再也无法摆脱掉。它们促使你思考,促使你去反省并检验由于习惯惰性一直扎根在你头脑深处的既定看法。这些天我正在编集自己的书稿,由于作者这本书的启示,我对自己一向从未怀疑的某些观点发生了动摇,以至要考虑把这些章节删去或改写。这本书就具有这样强大的思想力量。

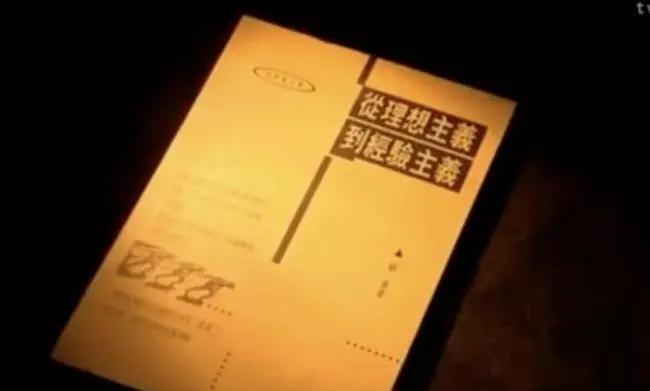

王先生如此评价顾准的《从理想主义到经验主义》:才气横溢,见解深邃,知识渊博,令人折服。

王先生用了十六个字来评价顾准的《从理想主义到经验主义》,对于一个写作者来说,得了王先生这十六个字的评价,基本等于拿诺贝尔文学奖了(我个人感受)。

我开始研究顾准的故事,研究之后,我认为王先生说得客气了,顾准,一个天才。

你见过19岁就当教授的吗?顾准初中毕业被介绍给中国会计专家和教育家潘序伦,后者是顾准的第一个伯乐,让他进入上海立信会计学院当学徒。他16岁上台讲课,因为年纪太小被轰下了讲台。但一年之后,他已经可以胜任这份工作,并在17岁和潘先生合著了学校的教材。

潘序伦与顾准,摄于30年代。

在很多人眼里,这是跃上龙门,不要说养家,小康中产不成问题。但他不,他选择轰轰烈烈投身革命,去延安学习,在山东打游击。1943年,在去延安途中,顾准在越过平汉路封锁线时,曾经遭遇一颗流弹,如流星一般划过,擦过头皮,把帽子打了个洞,子弹擦过头皮,差一点就“光荣”了。

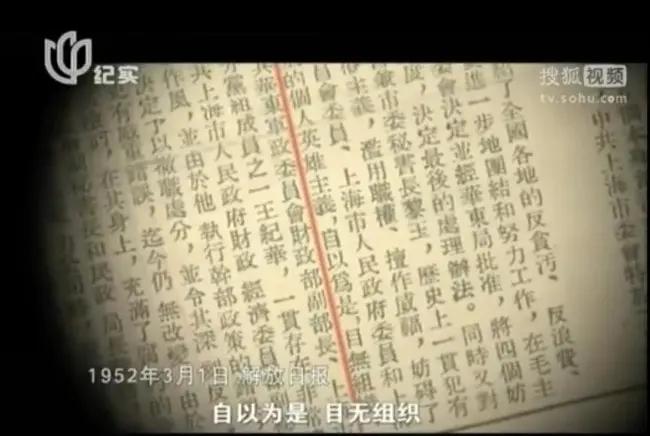

解放了,顾准回到上海,成为年轻的上海市财政局长。然而不过三年,他被撤职了。撤职的原因有很多,最大一条大概是他不同意上级提出的用“民主评议”的方法来给企业征税,顾准认为上海企业一般都有健全的账册,完全可以依税率计征——这条在今天看来完全是常识的建议,却引来了那位上级对他严重的不满,认为他“自以为是,目无组织”。那位领导甚至说:“如果顾准再不听话,饭也不给他吃。”(很多年之后,那位领导的儿子因为一个耳光而改变了命运,希望他在秦城能听话,有饭吃。)

图源:纪录片《大师:顾准》

财政部有意调派他去,他不同意,说:“一入阁只是盆景,长不成乔木了。”

后来,中科院党组书记张劲夫请他担任中科院请他担任经济研究所所长,他的回答是——

图源:纪录片《大师:顾准》

最终,他选择了当一名研究员。

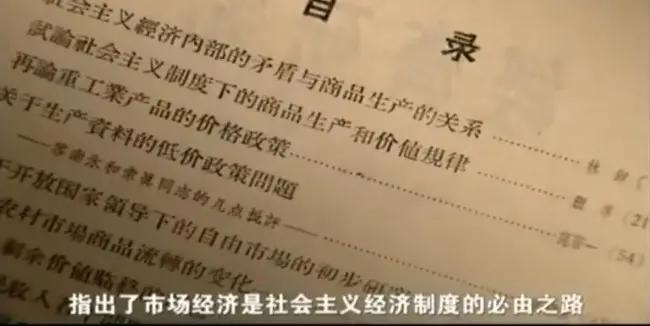

他像是一个思想的穿越者,当他提出“市场经济是社会主义必经道路”这个观点的时候,是1957年。

但我更加震惊的是,无论是之前让我读的云里雾里的《希腊城邦制度》,还是《从理想主义到经验主义》,都诞生于顾准生命的最后两年。

顾准给弟弟的信里讲述了自己的病史:

病史,1970年肺炎未愈劳动,小咯血二月,(一面劳动,一面咯血)透视,支气管扩张,连续注射青霉素病愈。又,1973年7月在一星期内由小咯血发展成为吐满口血,协和急诊,断为支气管扩张(有胸透),注射安络血四五天病愈,又1974 年5—8月连续低烧,胸透支气管扩张,累次验血,白血球高,连续注射青霉素,100万单位×6,低烧停止。

(2)此次发病,9月中旬感冒,感冒期间连续喝了些葡萄酒(平时不喝),抽了几支烟(每天不超过三支)。9月底,均应发现痰中出血。9月5日就医,给土霉素二天剂量,又给一些virK.C,9月9日就医,补给口服“安络血”,12日起注射安络血一周。但一直不愈。22日开始发现又有低烧,服云南白药三天,注射链霉素及青霉素。结果,低烧从37.75°退至37.3°,但云南白药的反应强烈,休息不好,停服。

(3)今就医,继续打青霉素、链霉素三天,继续注射安络血,同时又拍了胸部X照片,下周二看情况如何。又自费去购“三七”,买到后每天口服一钱。

——顾准,1974年10月26日,致陈敏之的最后一封信,顾准日记

那时候的治疗手段非常有限,里面提到的安络血是抗凝药物,说白了就是止血。但对于肺癌,没有任何治疗效果。陈敏之赶到急诊观察室看见哥哥时,发现他每天要咳血大半个茶缸,所有止血药都没有效果。十月的某一天,朋友学生们托了人,带他去协和医院(当时叫反帝医院)检查,化验单和X光片一出来,已是肺癌晚期。

顾准写给弟弟的信,应当是在去协和检查之前,但他心里,对自己的病情是有思想准备的:

我此次对病,采取采秀于1958年告我的办法,“倒下来再说”。咯血令人心烦,也要求静处。然而我没有条件。唯一的办法是住院,但是我自己无奔走力量,反正“倒下来”自然会解决。

采秀是他的妻子汪璧,她的原名是方采秀。汪璧是顾准的学生,他们在1934年结婚,一起参加革命。

妻子汪璧帮助顾准度过了许多难熬的日子,在漫长岁月里,两人相互扶携。

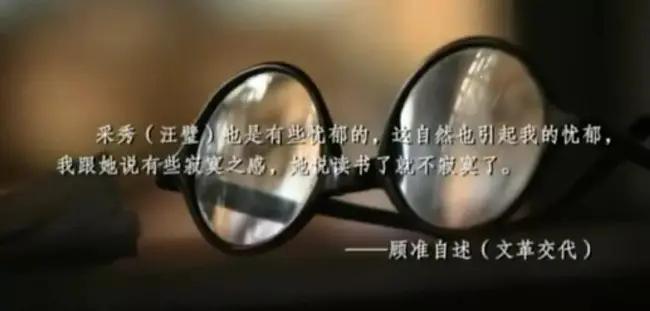

在无数人眼里,他们曾经是最恩爱的夫妇。在1953年顾准被撤职的时候,她温柔地宽慰他,多读书就好了。

图源:纪录片《大师:顾准》

她曾经那样坚定地相信他,然而,谁也没办法要求这个女人一次次地接受压力,最终,在1965年国庆节后,顾准第二次成为“右派”被发落到房山大韩继村监督劳动时,她终于受不了压力,要求离婚。

他当然知道她为什么如此。他怎么会不知道。打成右派,意味着没有工资,家里有七口人,五个正在上学的孩子,一个年迈的母亲,一个正在外面劳动时不时写信来要求给钱的右派丈夫,全靠这个女人支撑着,支撑着。

秀,他的妻子,一个坚强的女人,抗战时期一个人承受着两个孩子的夭折,她默默忍受了;打游击的丈夫杳无音讯,她默默抗住了,谁也无法再要求她继续扛下去,因为她还有孩子。

就像那一天,他实在想念她和孩子,于是回家,她几乎是嘶吼着说:“你害人害得还不够吗?”他却只注意到,她掉了满嘴的牙,满目憔悴。在信里,她说,如果他摘掉右派的帽子,她就和他复婚。

她当然知道他是怎样的人,但她不知道,她已经再也扛不住了。

图源:纪录片《大师:顾准》

1969年11月12日,顾准已经很久很久没有妻子的消息了,他写了一份想见妻子的申请,组织上一直不答复。他做出保证说,“无论她死了,疯了,病重了,都一不影响下去,二不影响改造”,这时候,他才知道了真相。

一年前的四月,她被人揭发,揭发1965年,她把他的手稿揉烂之后放到马桶里用水冲下,因为资料太多,全楼的下水道都发生了堵塞。这样的罪证,成了压在汪璧生命中最后一粒尘埃,她喝下了来苏儿药水,这种死法极其痛苦,而她的遗书却只写着一句话:“帮助反革命分子销毁材料,罪该万死。”

顾准终于知道了这个真相,他在日记里这样写道:

“她为什么自杀?她要是不许我死,说要害人。她为什么要害人?”

“吃了几口饭,悲从中来,脸伏在饭盆上失声大哭。但我还是抑制住,努力把饭吃完。我要活下去。”

“我不服丧,因为我为秀服丧是终身的。”

顾准曾因思念妻儿,借口取文件,回过一次家。

后来,他买了一盏有两个绿玻璃灯罩的双头台灯,那时候,他已经非常拮据了,为什么要买一个两个头的台灯?大家这样问着,他沉默不回答。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时,挑灯夜读的日子是珍贵的,但更为珍贵的,是坐在对面的那个人。

双头台灯永远亮着,那就是他永远为她服着的丧。

1974年12月2日,树上的叶子几乎落光了。顾准的情况不容乐观,化疗似乎只在最开始的一个月略有效果,之后,咳血越来越多,呼吸极其艰难,气管几乎已完全堵死。

这天下午,他的弟弟陈敏之来给他看遗书,他已经修改了好几次,但现在,他已经无法执笔了,修改的主要内容,针对的是遗物的处理,这一次,他修改成:

我生前所用全部遗物以及我所有的全部书籍交由六弟开由他全权处理。在京存款(补发的生活费。现由六弟交给母亲保存)交给母亲全权处理。

他并不惧怕死亡,死了,他便可以去见他的妻子。11月4日的时候,弟弟陈敏之来看他,他对弟弟说,我这次大概是前门进来后门出去了,后门指的是太平间。

他同病房的病友是人艺的著名导演焦菊隐先生,焦菊隐患的也是晚期肺癌,化疗了一次,肿瘤缩小了,于是就告诉顾准,不要灰心,现代医学发展日新月异,说不定哪天就有办法治好你的病。但顾准摇摇头,仍旧还是那句话“我心里很明白,这次得前门进后门出了。”

经济所的朋友张卓元来看他,临走时,他说,长别了。

他只是不甘心,因为他还有那么多想要做的事情,因为“中国的伟大的变化,我恐怕在其中起不到什么作用了”。

图源:纪录片《大师:顾准》

他把吴敬琏叫来,要求和他做一次谈话:

他把我叫到医院去,非常冷静地告诉我,他将不久于人世,而且过不久就会气管堵塞说不出话来,所以要趁说得出话时作一次长谈,以后就不用再来了。他说,我认为中国'神武景气'是一定会到来的,但是什么时候不知道,所以我送你四个字:待机守时,还是要继续我们的研究工作。总有一天要发生变化。那时,要能拿得出东西来报效国家。

他只剩下了一件未完成的心愿:见见孩子。

他哽咽着,对他的弟弟说:“我想他们想得好苦啊!”

他问陈敏之,如果他快要死了,他的孩子们能不能来见见他?

弟弟无法回答,只能说,这个必须由孩子们自己来答复。

11月9日,陈敏之给顾准的孩子们写了一封信:

历史上有许多先驱者(社会、政治、哲学、自然科学等各个领域),不被当代的人们所理解,被视为异端,这种情况并不罕见。你们的爸爸虽然还不能说是这样的先驱者,但是据我所了解,我敢断言,你们对你们的爸爸实际上一点都不理解,他比我和你们的目光要远大得多。许多年来,他不过是在探索着当代和未来的许多根本问题的答案,如此而已。如果认为作这样的探索就是一种该死的异端,那他决不是一个真正的马克思主义者。如果有人以有他为辱,我却以有他这样的哥哥为荣。

在家庭关系上,他深深地爱着你们的妈妈。自从你们的妈妈不幸去世以后,他又把全部爱倾注在你们身上。我相信,这一点,你们是会感觉到的。这一次,他又向我表示:希望和你们兄妹五人都见见面。他还问我,如果他这次不幸死去的话,你们会不会去看他?对于这个问题,我当然无法代你们答复,这只能由你们自己答复。我没有想到我必须再次来北京,但是我觉得我不过是做了一件我应该做的事,因为我认为并不是单纯出于兄弟的情谊。

你们对你们的爸爸过去所采取的立场、态度,我不想非议。但是任何事情过分了,总会要走向反面,我想顺便指出;对于你们至今为止所采取的态度,舆论并不是没有非议的。你们的祖母这次对我说∶你们现在都已经长大了,由你们自己抉择。我虽然是看着你们长大起来的,但不想有半点勉强的意思,由你们自己决定。我已经对祖母说过;如果你们仍然坚持过去的立场、态度,对你们的爸爸的健康以至一切,我都包了,而且包到底。我说这话是算数的。我怕控制不住自己激越的情绪,所以写这些,代替我说话。当然,我想说的远不止这些。

顾准在“单纯出于兄弟的情谊”那里写了几行字:

如果我临死的话,我还是希望见见你们,一是请你们原谅(妈妈说我害人,我实在是害了你们),二是祝福你们。

1974年,顾准与弟弟陈敏之

看着哥哥如此的卑微,陈敏之忍不住,又在顾准写的字旁边加了一句:

关于你们爸爸所说的“害了你们”,我想作一个注解:一个忠实于自己的信念作探索的人,往往不能两全——既忠实于自己的信念,又顾及家庭,这就是形成目前的悲剧所在。

但最终,没有一个孩子来到医院,没有一个。

顾准最爱的小儿子顾重之写了一封信,说自己坚决不回来,理由是“怕受爸爸的影响”。

顾准一家的全家福,摄于50年代

没有人知道这对他究竟意味着什么,我不敢想,我不能想。尽管这半年来,我已经在病房里见过太多这类似的情况,我见过等待抽取积液的病人给孩子打电话时,被孩子不耐烦的挂断,而后讪讪解释“他们很忙”;我见过子女们在楼下窃窃私语,谁也不愿意出钱给父亲买自费的进口免疫药;我甚至见过一个女儿开始和母亲要父亲的银行存折,“省得之后交遗产税”;我尝试理解这些人,我对自己说,永远不要考验人性,永远不要轻易judge人,但我仍旧无法理解,当一个父亲快要死去,他近乎一个乞丐那样,祈求着,希望见孩子们一面,却被拒绝了。

我不知道他们是否知道,父亲为了他们,为了摘掉“右派”帽子,在病榻上签了所谓的“认罪书”。

他曾是那样一个要强,三年自然灾害时期,他因为过于饥饿偷了一点东西吃都无法原谅自己,这样骄傲的一个人,为了孩子,最终“认罪”了。

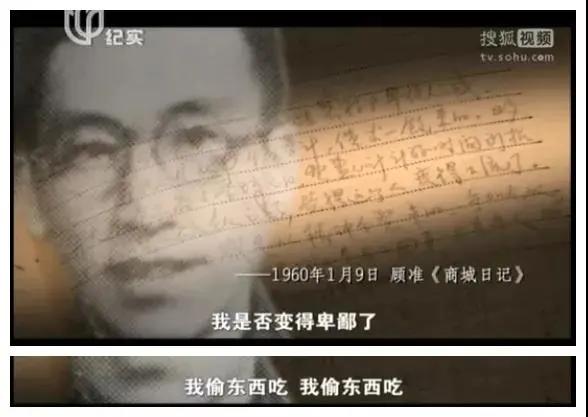

三年自然灾害期间,顾准由于过于饥饿偷了一点东西吃,无法原谅自己。

得知孩子们不愿意来的顾准,情绪非常大。他闹了四个小时,而后病情急转直下,11月28日,老中医来给他搭脉,就说是着了重急,生了大气,表示已无可挽救,勉强开了处方。

还好,他还有他的朋友们。在顾准生命的最后一个月,陪伴他的始终是他的那些朋友们。

经济所的几位挚友自发轮流到医院进行护理和陪夜:骆耕漠、林里夫、吴敬琏、张纯音、赵人伟、江明……顾准的老朋友何惧患肺癌已八年,肿瘤已转移穿孔,他经常来医院给顾准现身说法。

曾经被迫奉命写文批判过顾准的张纯音是顾准的挚友,她的女儿徐方数次在下放时偷偷给已经在发烧咳血的顾准送去奶粉和罐头。

顾准同事张纯音的女儿徐方的陪伴,给了他许多安慰。

她说,自己永远记得,顾伯伯对她说——

图源:纪录片《大师:顾准》

她还记得,他用上海话对她母亲说起自己的那些小孩,说我们家那几个,是“叫花子吃老鸭,只只好”

哪怕他们如此对他,他仍旧为他们感到骄傲。

12月2日下午,要落雪了,可怕的冷。

顾准艰难地听过修改后的遗嘱,他写的第一版遗嘱,所有存款是留给他心爱的儿女的。但现在,他已经失望了,充满失望,但他仍旧在遗嘱上最后写着一句话:

祝福我的孩子们。

经历了这一切的顾准忽然牙关紧闭,手足俱冷,抢救之后,他才从昏迷中苏醒。大家颇为高兴,但没有人知道,这其实是回光返照。

到了晚上,陪伴在病床旁的陈敏之、骆耕漠、陈易,为略显平稳的顾准梳洗安顿。这时候,顾准的神志非常清楚,他口齿不清着对他们说:“你们走吧。”

留在顾准病床边的是值夜班的吴敬琏。顾准对吴敬琏说了一些话,他让他“等待时机”,又忽然说起妻子汪璧:“我这一辈子,只爱过她一个人。”11点,吴敬琏已经有点迷迷糊糊,顾准突然醒了过来,他挣扎着用几乎听不见的声音对吴敬琏说:“打开行军床休息”。

这是顾准的最后一句话。

他这一辈子说了多少话啊,他曾经说过——

“只要我们清醒地看到问题所在,实事求是,而不是教条主义地对待客观世界,我们的祖国不久就会在经济上雄飞世界。”

他曾经说过——

“每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。”

但到了最后的最后,他说的居然是这样一句话,打开行军床休息,他希望自己尽可能给别人少一点麻烦,再少一点麻烦。

他终究是一个温柔的人。

阿舒的话:

这是《最后24小时》系列的第二篇,我选择了顾准。有太多人写过顾准了,我一定不是写得最好的一篇,我也必须承认,时至今日我也没有能够读完《希腊城邦制度》。但我特别特别想写顾准最后的故事,无关他的学问,无关他的思想(希望大家去看他的书),无关他的遭遇,我最想说的,是他作为一个丈夫,作为一个父亲受到的巨大伤害。顾准的家庭悲剧,无疑是当时千万个家庭悲剧的“缩影”,十年之后,顾准的子女们才读到了父亲的日记,他的大女儿写道:

人生只有一个父亲,我们对这样一个父亲做了些什么呢?为什么我们都有强烈的爱国心,都愿意献身于比个人家庭大得多的目标而却长期视为殊途?

顾准的弟弟陈敏之流着泪说:

这是两代人的悲剧。

愿这样的悲剧不再有,我永远为此祈祷。

顺便说一句,那天,在我走出医院大门的时候,我看到一辆黑色轿车停在医院门口,一个男人风尘仆仆而又焦急地对保安说,我爸在里面住院,我从泰州赶来的,要找医生问情况。

我觉得,那应该就是那个大爷口中的“老大”。