薄熙来的奶奶为什么晚上会听见鬼哭狼嚎

李锐在《直言:李锐六十年的忧与思》是这样回忆延安整风的︰在边区保安处,专设特字号监房,收押顽固分子。整人的手段是饿饭,每人每餐只给半碗饭,有的人曾饿过一个多月。

关于延安整风,伍修权在《回忆与怀念》中透露︰当时中央军委一局的协理员张炽昌因为曾经在国统区做过兵运工作,也被关押起来,负责审查和看管他的人。竟蓄意折磨他,在给他吃的饭里加了盐,又不给水喝。张炽昌被迫上吊自杀,幸亏被人发现,才得以生还。

徐向前在《历史的回顾》中详细地描述了抗大抢救的场景:此后两个月的时间里,抗大整风被弄得一塌糊涂。名堂多的很,什么即席坦白,示范坦白、集体劝说、五分钟劝说、个别谈话、大会报告、抓水萝卜(外红内白),应有尽有。更可笑的是所谓照相。开大会时,他们把人一批批地叫到台上站立,让大家给他们照相。如果面不改色,便证明没有问题;否则即是嫌疑分子,审查对象。他们大搞逼供信、车轮战等真是骇人听闻。

---元亨汇·悦生活"薄熙来的奶奶为什么晚上会听见鬼哭狼嚎"

是哪个皇帝骑在我头上拉屎

"1961年3月,毛在广州主持召开中南局、西南局、华东局各省、市自治区负责人会议,讨论人民公社工作条例草案初稿,他让人打电话叫刘少奇到广州。北京回答:少奇同志正在主持西北、东北、华北各省、市自治区负责人工作会议,能不能晚两天来?毛听了大发脾气,写了一个条子给陶铸,让陶铸到北京把刘叫来。

我当时是省委办公厅主任。赶紧为陶铸准备专机,但是,这边专机刚准备好,北京的专机来了,刘不请自来了。刘被打倒后,我调出毛给陶的那个条子,只见上面写着:"是哪个皇帝骑在我头上拉屎,现任命陶铸为特命全权大使到北京接驾。"可能是陶铸看到条子给邓小平打了电话,说主席生气了,让刘赶快来吧。刘就立即来到了广州,这张条子当时在中南局档案馆,后移存中央档案馆。“(吴南生《亲历经济特区的决策过程》)

这段文字一映入我的眼帘,我的心情可用"触目惊心"、"百感交集"来形容。这不是不起眼的琐事,它充分说明毛不可一世,把自己驾凌于"群臣"之上。在他来说,已经丝毫不必考虑自己的工作作风。

陶铸息事宁人,通风报信给邓与刘,可惜陶没有销毁这张条子。我认为,如今这张条子应该放在"文革"一类博物馆中,让后来人自己来判断毛的为人。事情虽小,却完全反映了当时的政治气候。共产党内部没有民主可言......

请注意,事情发生在1961年3月,它在某种程度反映了毛、刘之间的不正常、不平等的关系。

---天愚

截屏

现在手机上有种信息传送方式叫“截屏”,如果把这些“往事”的每一幕都变成“截屏”,再联想一下当初情景,这每一幕、每一张“截屏”图,都是对“五七”干校为何物再好不过的注脚和说明。特截数“图”如下:

(1)吕淑湘卖饭票

徐方说:“我们这些干校子弟后来在当地公社中学借读,一次,语言所的一个女孩带我到他们那个干校点去玩。到了午饭时间,她说:‘你就在我们食堂吃吧,我带你去买饭票。’等我买完出来,她说:‘你知道刚才卖给你饭票的那个人是谁吗?他就是吕叔湘啊!’啊?那位就是大名鼎鼎的吕淑湘?没想到竟在这儿卖饭票!”

(2)钱钟书当“通讯员”

文学所从罗山搬到东岳后,照顾钱钟书先生,让他当通讯员,这样可以不用干体力活。钱先生每天斜挎一个大帆布包,从公社邮电所取来报纸、信件后,分别送到文学所和经济所干校点。每当我们远远看到他沿着水渠走来,都特别高兴,因为他说不定能带来期盼中的家书。

(3)何其芳养猪

他干得特别认真,“腰上系着一条污迹斑斑的蓝布围裙,跟晚辈大谈养猪心得:其实猪并不蠢,他能看出你的眼神,你的脸色,能明白你的情绪,还能听懂你的话语,他说自己已经进入‘猪喜我亦喜,猪忧我亦忧’的境界。”

(4)任继愈养猪

“同样在干校养猪的,还有宗教研究所所长任继愈。他曾笑谈:猪乐意,我乐意。猪舒服了,我也就舒服了。”

(5)俞平伯夫妇捡豆子

文学所照顾俞平伯夫妇干轻活,“有一次人们看到这老两口坐在自家门前为豆腐坊选黄豆。他们干得既仔细又认真,但速度慢。于是开玩笑说:以俞老每个月200多块的工资,大家算算他每选一颗黄豆合多少钱?后来所里又安排他们为盖席棚搓麻绳,他们依旧从中自得其乐。”

(6)陆志韦养猪致死

陆志韦是继司徒雷登之后燕京大学的一位著名校长,1949年毛泽东和中共中央从西柏坡进京,共产党曾安排陆志韦同李济琛、黄炎培等民主人士到机场迎接。下“干校”时,陆志韦已是76岁的老人,却不得不一同前往。所里指派他养猪,仅仅干了两个月,身体就已支撑不住,有一次竟晕倒在养猪场......最后到了神志不清,生活不能自理的地步,所里才把他送回北京。到北京不久就去世了。

---"徐方《干校札记》读后"徐汝芳

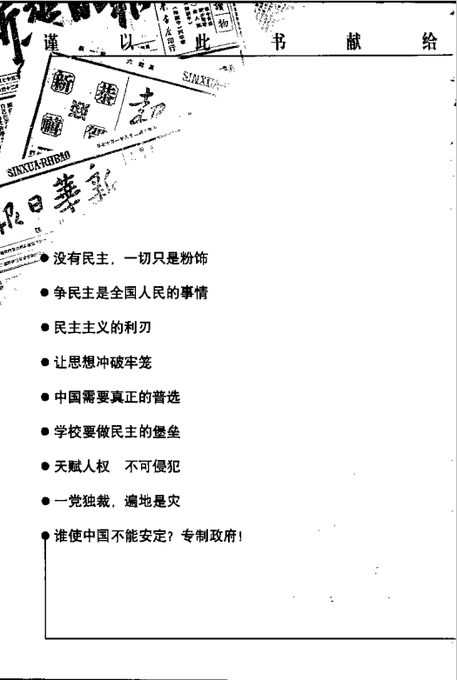

《历史的先声——半个世纪前的庄严承诺》

由笑蜀编撰,1999年汕头大学出版社出版,2002年博思出版集团出版,2013年香港大学新闻及传媒研究中心再版。书籍内容是中国共产党媒体发布的各种支持民主的言论,包括1941至1946年来自《新华日报》、《解放日报》、《党史通讯》、《人民日报》等的短评、讲话、社论、文件等。

笑蜀称,出版后,被时任中共中央宣传部部长丁关根在内部会议上重点抨击,随后全国查禁。

失踪

内心深处,我一直相信,父亲其实早已离开了这个世界,虽然大多数文章称他生死“未明”,或者是个“谜”。而且,我也一直相信,是他自己选择的离开。回想起来,我与父亲的最后一面,是1966年6月3日,那是个星期天,也是“文革”爆发的第三天。我那时已经在中央音乐学院钢琴系任教,平时住在学校的教员宿舍,每周末回家探望父亲。

那之前两天,《人民日报》上发表了那篇著名社论《横扫一切牛鬼蛇神》,作为著名“大右派”,父亲肯定在被“扫荡”之列。父亲的情绪非常不好,我也感到无比恐慌,不知该和父亲说些什么,气氛异常沉闷。只是在告别时,我紧紧握着父亲很瘦削的手:“爸爸,您多保重吧!”没料到这竟是我们父子最后的诀别。

几个月后,已经深秋。某天,我正上班,突然接到当时主管九三学社中央机关日常事务的梁姓女士的电话,她问我,父亲是否到我这里来了。我很奇怪,反问:“父亲不是被你们押管着吗?你们不是正在筹备批斗他的大会吗?”我这才知道,父亲失踪了,没人知道他失踪的准确时间,只能大体猜测是9月上旬“失踪”的。此前,父亲曾经试图自杀过一次。当时他扫完街道筋疲力尽回到家里,发现又有红卫兵来揪他去批斗,便从后院翻墙而逃,跑到数十里外京西青龙桥边的潮白河跳河自杀。因为河比较浅,父亲被人捞上来了。那一天是8月31日,不知是否巧合,老舍先生也是在这一天投了太平湖。“未遂”之后,父亲被押回九三学社,被造反派看管起来。有一天,他从九三学社被放回家后,就没有人再见到过他。

我后来在章诒和的书里看到,那时候经常和父亲来往的,是一位叫老李的人。老李名叫李如苍,是农工党中央党部一位被打倒的人,和父亲一起被下放分配到京郊模式口的劳动基地放羊。老李住在什刹海银锭桥边,父亲有时会从棉花胡同到他家里小坐。9月的一天早上,老李在出门前发现脚底下有一张纸条,似乎是有人从门缝里塞进来的,纸条上只有简单的一句话:“如苍,我走了。储。”未留日期。

父亲要“走”到哪儿?我和哥哥姐姐们也在惶恐和惴惴不安中等待着消息。9月20日,我得知中央统战部下达了一个命令:一定要在10月1日国庆节之前找到储安平的下落,“以确保首都北京国庆的安全”。九三学社还派了一名干部,并要求我和二哥协助。我们骑着自行车在北京的大街小巷转了好几天,也查访了与父亲曾有来往的朋友们,却毫无结果。到了1968年,有关部门组成了一个“储安平专案组”,专门调查父亲的下落。那年夏天的某日,三个军人找到我,其中一个身着海军的蓝制服,另外两个身着普通的黄军衣,说是奉周恩来总理之命,专案组要在全国范围内进一步查寻储安平的下落,希望我“提供情况,予以协助”。他们要求我提供几张父亲的照片,我颇觉诧异:专案组怎么会连父亲的照片都找不到?过了很久,我才悟出此举实为试探,试探我是否与父亲“划清界限”。

在父亲“失踪”的好几年中,我们也不时听到关于他行踪的各种传闻。有人说父亲在山西某地劳动改造,有人“亲眼见到他了”,还有人说父亲“已被监护起来”。虽然消息都虚无缥缈,但我宁愿相信它们都是真的。数十年来,我也无数次在梦中见到父亲从外面回来,更是悲喜交加,而伴随的却只有醒来后枕边的泪痕......

很快我就知道,自己的父亲是“人民的”敌人了。

可是,在写信的时候,我还是称他“亲爱的爸爸”,因为平常这么说习惯了。班里同学在后面看到了我写的信,在班会里就批判我,说“你的立场到哪去了,你应该和他划清界限”。从那时候开始,一直持续了几十年,我都被要求与父亲划清界限,包括上世纪80年代我申请出国留学,文化部的领导人还问到单位,“他和他父亲划清了界限没有?”

1958年,我考上了中央音乐学院作曲系后,特别高兴,和同学们跳舞、喝汽水、吃西瓜,通宵达旦地庆贺。可是第二天,正副校长一起找我谈话,学校里有人贴大字报,说“储安平的儿子居然考上作曲系,以后我们还要演奏他的作品?希望党委重新考虑这个问题”。其实老师和领导都是比较保护我的,迫于压力,他们想出一个万全之策,让我放弃作曲,改学钢琴。校方还建议我和父亲商量,可是不到10秒钟我就答应转系。

---储望华:沉重的回忆

1968年8月的布拉格电台

苗炜:8月21日,星期三,早上6点,居住在维也纳的作家约瑟夫·韦克斯伯格(Joseph Wechsberg),打开床边的收音机,收音机里是天气预报,然后播音员用一种平稳的声调说:“昨天夜里23点,5个华约组织国家的军队入侵捷克斯洛伐克。”早上7点,他听到报道,坦克正在布拉格市中心穿行。奥地利电台说他们已经无法联系到驻布拉格的记者。凌晨4点,布拉格国际饭店停电,大多数外国记者都住在那里,电信服务中断了。贝尔格莱德电台不断重复:“大批军队正从不同方向向捷克斯洛伐克移动。”莫斯科电台则是常规的节目——圆舞曲和早锻炼的音乐,7点45分终于播出一条塔斯社的消息,说在捷克进行“兄弟般的帮助。”直到8点他才搜到布拉格电台,女播音员说,军队正在逼近电台大楼,她的声音控制得很好:“他们要让我们沉默,但他们不能让我们的心沉默。”另一个女播音员则强调“冷静和勇气”,然后忽然有一个男人的声音:“军队把大楼包围了。”他肯定拿着麦克风站在一扇敞开的窗前,外面传来机关枪的声音,听上去很近。女播音员的声音依然很坚定:“他们已经进入电台大楼,但我们还在这里,我们还和你们在一起。我们永不放弃,永不。”另一个女播音员在哭泣,忽然间是沉默,然后是捷克斯洛伐克国歌《我的家乡在哪里》。约瑟夫的公寓窗户向东,他可以隐约看到多瑙河边绵延的山丘,在那片山脉之后,就是他的家乡捷克斯洛伐克,“那里一定有很多人,听着国歌,和我一样掉下眼泪”。在一段沉寂之后,布拉格电台的播音继续,一位国会议员发表简短的演讲。电台能继续播出,是因为苏联军队第一次遭到了抵抗,穿着迷你裙的姑娘和穿着牛仔裤的小伙子在电台大楼门口组成了人墙,他们迫使坦克停了下来。一个男人在哥特瓦尔托夫(Gottwaldov)发回报道:“这边也有成列的坦克,离他们远点儿,攻击他们是愚蠢的自杀。”当天晚些时候,收音机里传来一个声音:“这里是自由的、合法的捷克斯洛伐克电台。”随后一个女播音员说,那些待在夏令营里的孩子是安全的,父母们不要担心。8月23日凌晨5点04分,捷克境内最后一家官方电台被包围,但“自由的、合法的”广播网在继续工作,有些播音员的声音是听众所熟悉的,有些则是新人,背景有些嘈杂,有敲门的声音、隔壁房间里讨论的声音。每隔几分钟,播音员就会重复一遍:“这是自由的、合法的电台。”以便让刚刚加入进来的听众明白。50万军队正在搜查这些电台,常常是一个电台消失了,另一个电台就加入到广播网中,他们宣称,有1400万国民的支持,这样的广播将持续下去。苏联军队摧毁了许多发射机和电缆,但广播网依旧很有效率地在运行。德国小说家波尔当时正在捷克访问,他接受了一个电话采访,很快就从收音机里听到自己的谈话。捷克学生拿着自己的小收音机靠近苏联坦克,想让那些士兵听到“真相”。在维瓦尔第的音乐之后,播音员说:“我们的国家曾被占领过好几个世纪,今天更需要我们的智慧。我们的历史是悲伤的历史,我们的武器是我们的尊严。”接下来,另一个女播音员说:“我们并没有感到任何英雄主义,我们只是在做自己的工作,希望那些待在街道和广场上的人赶紧回家,街上并不安全。”依靠广大听众的消息来源,广播网有时还会向某个电台的秘密地点发出警告:“赶紧带着你们的设备撤退,军队正向你们那个方向进发。”苏联军队知道播音员的名字,知道他们的家庭住址,但并不知道他们在哪里工作。8月25日,广播网继续传递各种信息,播出各色人等的演讲,在危急情况之下依然注意自己的遣词造句。有记者从布拉格郊外的捷克军队营地发回报道:“营地已经被坦克包围,捷克士兵只能从住所的窗户里向外张望,他们好像置身于卡夫卡的小说之中。”有主持人发表评论:“这些天我们接触了许多无法翻译成捷克语或斯洛伐克语的单词,他们来进行‘兄弟般的帮助’,我们所做的是‘反革命的’,我们太聪明了以至于难以理解这座巴别塔,但我们知道巴别塔还是会倒塌。布拉格终将成为一座沉默之城,但我们的语言还在空中,他们不能用枪击落语言。”8月27日,一个知名演员在电台中谈话:“每个人都在历史中扮演自己的角色。未来的演出、报纸都会经受审查,但我们的思想中并没有审查制度。”8月28日,电台中呼吁:“教师们,你们对这个国家负有责任,你们要本着自由和人性的角度来指导孩子,记住这些天发生的一切,把真相告诉孩子们。”8月29日早上,一位奥地利工程师告诉约瑟夫,只有一家“自由的”电台还在播音,在950千赫。约瑟夫找到那电台,声音如耳语,接下来便是一片死寂。

朱永嘉:毛泽东与鲁迅

钱理群先生文章中讲到,在三十年代,冯雪峰回到上海时,给鲁迅带去了一阕毛的诗词,他估计就是《西江月·井冈山》,这首词的上半阕是:“山下旌旗在望,山头鼓角相闻。敌军围困千万重,我自岿然不动。”鲁迅一看,哈哈大笑说,毛泽东这首词有山大王的气概。

冯雪峰又把此话传到毛处,毛一听也哈哈大笑说:“我就是山大王!是革命的山大王,是共产党领导的,有主义、有办法、有策略的革命的山大王!”

1936年11月份,鲁迅去世后,李济也有一个回忆录,其中讲到,鲁迅对冯雪峰说:“将来革命胜利后,我要第一个逃跑,因为你们第一个要杀我。”冯雪峰连忙说不会不会。1934年4月30日,鲁迅给曹聚仁的一封信里面说:“如果有天旧社会崩溃了,我将有一天要穿着红背心在上海扫马路。”

钱理群文章开头讲,“毛泽东曾经在1957年反右后期说:‘要是鲁迅活到今天,他有两种可能,不(按:这个“不”当为“一”,可能是传闻之误,当时未有正式文本,难免以讹传讹)是顾全大局,不说话,或者就是被关起来,还是会写。’这个事情引起较大的震动,也引起很多人的兴趣,很多人就开始讨论。”有许多同志怀疑毛泽东是否说过这个话,我不怀疑,毛泽东确实说过这样的话,是在上海友谊大厅召集上海文艺工作座谈时说的,当时有人提出这个带有一点挑衅意味的问题,毛泽东作了如此回答。