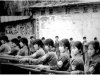

1967年夏季,周恩来在文革中第一次陪同外宾访问上海时会见徐景贤等人

由于当局的禁令,“文革”的历史早已为许多人所淡忘。不过,2007年11月初,因为当年的“文革”风云人物徐景贤的去世,引发了一场小小的议论。议论的焦点在于,应该如何客观、真实地评价当年那些曾积极参与“文革”运动的风云人物,还其本来面目。

2007年11月8日,上海具官方背景的“新民网”刊出了一条题为“徐景贤10月31日在上海病亡”的“独家消息”:“江青反革命集团在上海的重要案犯徐景贤,于2007年10月31日夜在上海病亡。徐景贤,男,73岁,于1982年被上海市高级人民法院判处有期徒刑18年、剥夺政治权利4年。1980年5月被开除党籍。1992年6月至1995年5月保外就医。1995年5月起刑满释放。”[1]消息在其他网站转载时,标题被改为“江青反革命集团重要成员徐景贤病亡”。这则官方消息有三点值得关注:其一是通过网站而不是报纸发布消息,与此前张春桥、姚文元等同类人物去世时消息的发布不同;其二是使用“病亡”的字样,而不用民众通常使用的“病逝”或“病故”,显示了一种偏见;其三是消息中仍用徐当年入狱时的“头衔”——“江青反革命集团在上海的重要案犯”或“江青反革命集团重要成员”,尽管徐已恢复公民身份达12年之久。显然,有关方面仍然将徐视为“异己”而入了“另册”。

根据笔者从徐景贤之女徐蕴处获得的资料,网上流传的消息中关于徐的去世时间明显有误,入党时间也有误。徐蕴表示:“一,徐景贤是在2007年10月31日下午4时去世,而不是网上普遍流传的夜间去世,享年74岁而不是网上误传的73岁。是因突发心肌梗塞后在15分钟内去世,此前徐并无任何心脏病史。当天上午徐景贤还出门访友,下午2点回家,午睡半小时后还在自家的3人沙发上读书看报,是斜躺在沙发上去世的。二,徐景贤加入中国共产党的确切时间是1953年4月26日,而不是网上普遍流传的1963年4月。徐出道很早,1951年就进入中共上海市委宣传部工作,怎会等到30岁才入党?徐在1966年底33岁就已成为红得发紫的‘大人物’了。”[2]针对官方消息中使用“江青反革命集团在上海的重要案犯”的称呼以及“病亡”字样,徐蕴认为:“对这样一位早已恢复政治权利的合法公民,又是70多岁的知识老人,尽管历史上有过这样和那样的政治罪行,但早已悔改且服刑期满了,为何只会用‘江青反革命集团在上海的重要案犯徐景贤病亡’来发新闻呢?难道就想不出其它更恰当的文字了?难道他现在还是案犯吗?显然不是。难道他不可以被称为‘去世’,而只能是病亡?”[3]

以上情况表明,对于徐景贤这样的“文革”风云人物,公众至今仍未形成符合客观事实的认识。人们能够看到的只是类似的官方“独家消息”脸谱化、甚至妖魔化的介绍。还有少数人则留恋“文革”,模仿着当年的陈旧话语去悼念徐景贤。这种种情状既无助于客观、真实地还原“文革”历史、推进其研究,也无法客观、真实地认识当年的历史人物,更不可能从这些人的经历里描绘出改革前中国所走道路的真实轨迹。本文愿以徐景贤为案例作一解读,以抛砖引玉,求教于学术界诸友。

一、徐景贤:忠诚的“党的儿子”、坚定的“革命左派”

徐景贤其人如他自己所述,是“中国共产党长期培养的结果”[4]。因此,称其为“党的儿子”,或许更为符合他一生的追求和作为。

徐景贤1933年12月出生于上海一个教师家庭。父亲徐宗骏虽早年曾一度参加过中共地下党,却从来不是个激进的革命者。他毕生从事教育工作,是那个年代随处可见的一位典型的教师形象:正直、勤勉、敬业,且身教重于言教,对任何一堂课、任何一名学生都是兢兢业业、一丝不苟。徐景贤逝世后,其好友赠送的挽联中有一联称其为“两袖清风真君子”、“一生磊落大丈夫”[5]。这样的品质多半出自其教师父亲的言传身教,为其人生绘就了底色。

1949年前夕,徐景贤只是个15岁左右的中学生。但那时他已经和大学生们一起参加了共产党地下组织策动的“反美反蒋”学生运动,接受了“进步思想”,浸染了些许“红色”。因此,他被吸收为1949年中华人民共和国建立后第一批新民主主义青年团团员。高中毕业时,他又十分革命地亲手撕了大学入学报名单,放弃进大学深造的常规之路,进入了“上海市市政建设干部训练班”学习,从此走上了以革命为职业的道路。随后,他又被从训练班直接抽调到了中共上海市委宣传部文艺处工作。用他自己的话说:“以一个普通的中学生,能够被选送到党的高级领导机关工作,对我来说,实在是莫大的殊荣。”[6]其实,这不只是个“殊荣”,而且是“组织上”对徐前一段经历的认可。也因为如此,1953年4月他未满20岁时,便经丁景唐、徐啸介绍,加入了中共。丁是位“三八式”老干部,长期在上海文化领域活动,并以此为职业掩护从事地下党工作。此时的丁正是徐的顶头上司——中共上海市委宣传部文艺处处长。处长亲任入党介绍人,应该是对青年徐景贤的肯定和欣赏。

身处上海的最高领导机关,徐景贤在为中国共产党的宣传事业忠诚工作的同时,如沐春风般全盘接受着党的主义教育,当然也全盘接受了作为党的最高领袖毛泽东的思想。在那个时代,党就是毛,毛就是党,二者是合一的。在徐那样的普通党员眼里,党的其他领导人可能会犯这样那样的错误,只有毛是绝对正确的。时任中共上海市委第一书记的柯庆施是中共党内老资格人物,且是当时仍活着的唯一见过列宁的中共高级干部,他对毛矢志效忠、紧跟照办,被公认为“毛主席的好学生”,并因此而闻名党内。1958年毛泽东力排众议、推行“大跃进”时,柯在年初的成都会议上提出了一个口号:“相信毛主席要相信到迷信的程度,服从毛主席要服从到盲从的程度。”[7]成了加速对毛个人崇拜的领头羊。这一近在身边的表率和榜样,对徐景贤无疑起了潜移默化的重要影响,使得徐同样地将对党的赤胆忠心顺理成章地转化为对毛的无限忠诚。不仅如此,徐在宣传部的工作也促进了这一全盘接受的过程,就象曾任东德统一社会党(共产党)政治局常委的沙博夫斯基回顾自己的经历时说的那样:“我通过写作传播共产主义的思想意识,而这份工作反过来又加强了我当时的共产主义思想。”[8]徐景贤也曾作过类似的“自我解剖”:“长期以来,在从事写作的过程中,我深受党文化的教育与熏陶,在意识深处,时时、处处、事事要做党的驯服工具,要让自己的笔杆子听从党的指挥,要为‘舆论一律’做出自己的贡献。所谓党的指挥,具体来说,就是毛泽东和党中央的号令,就是中宣部的指示,落实到上海,也就是柯庆施的讲话和上海市委的精神。”[9]

在那个年代,不分职业,不分年龄,到处都在自上而下、不遗余力地灌输把党当作母亲、做党的好儿子的理念。徐景贤的经历正是接受这类“母子”教育,成长为一名为党信得过的“好儿子”、“革命左派”的过程。正是通过这样自觉接受灌输的途径,徐景贤形成了对党和领袖无限忠诚、做党的“好儿子”的信念。在上海市委1963年以“思想理论战线全面开展批判修正主义的斗争”为背景成立“市委写作班”时,徐景贤被选中,进入了这个被他自己称作“文化大革命的舆论策划地”的重要机构,后来还担任了“一把手”——支部书记。他的中选主要不是因为他的写作才能,而应该是他忠诚的“儿子”信念与坚定的“左派”立场。那时,“党的好儿子”的典型无疑是为毛亲自推崇、并为诸多党的最高领导人题词追捧的雷锋。用他的话语作歌词的歌曲“唱支山歌给党听”,在中国大陆到处传唱。徐景贤和他的“写作班”“战友”们(“写作班”成员们自觉地将自己看作“战士”,而不是“文人”、“秀才”;工作也被称为“战斗”,而不是“写作”)十分自觉地以雷锋为榜样,自觉地“插红旗、拔白旗”,自觉地事事处处改造自己,重塑灵魂。这从他们为自己起的笔名可得一窥。“写作班”下属两大部门——文艺组的笔名叫“丁学雷”,意为身在办公地点华山路的丁香花园,要念念不忘学习雷锋;历史组的笔名叫“罗思鼎”,意为象雷锋那样心甘情愿地做党的螺丝钉,党将自己拧到哪里,就在哪里发光,无怨无悔。“党的儿子”有两大特征——对党驯服、对人好斗,这也成为徐景贤和他“写作班”“战友”们的共同基因。“以战斗任务带动战斗队伍”,是当时的上海市委为“写作班”定的工作方针。所谓的“战斗任务”,就是由毛泽东、中共中央和上海市委确定的斗争目标。因此,早在“文革”前,他已经与“写作班”的其他成员一起,一切听从党的指挥,党指向哪里,就冲向哪里,在意识形态的各条战线主动出击,向着臆想中的敌人“像严冬一样残酷无情”地从事“革命大批判”。杨献珍、周谷城、周扬、夏衍、田汉、阳翰笙、孟超、巴金、瞿白音……等,都曾成为他们的靶子,遭到过他们的无情批判。徐景贤曾概括过他和张春桥一类“中共秀才”的“面貌”:“悉心揣摩毛泽东以及上级领导的心思,然后形成文字——你左,我比你更左;你讲得凶,我写得比你还凶!在这方面,象我这样从中共上海市委写作班起家的人,也概莫能外。”[10]这些话十分形象地刻画出他们这些“左派笔杆子”的特征。而这些批判成了后来“文革”期间急风暴雨式大批判的演习和序曲。

综观1949年以后的徐景贤,父辈那些朴素的品格潜移默化为他的做人准则,成为他人性的底色,终其一生而未有改变;而主义的灌输和实践确立了他坚定的信仰,成为他行事的指南,同样终其一生而未有改变。看似相悖的二者并非如平行线那样互不交叉,而是形成了决定他人生曲线的纵坐标和横坐标,并在做“党的忠诚儿子”上形成了似乎完美的统一:为人正直就要听党和领袖的话,坚信不移,绝对服从,立场坚定;敬业勤勉就要在完成党和领袖交付的所有任务上全力以赴、一丝不苟,紧跟照办,心甘情愿地做党和领袖的喉舌;光明磊落意味着对党对领袖毫无保留、绝对忠诚、无限崇拜……最能说明这一“完美统一”的,莫过于他自己反省后坦承的这样一段话:“我1951年到市委工作的时候,还不满18岁,在党的高级机关工作了几年之后,深感党内的论资排辈和等级思想非常严重,象我这样一个年轻干部,又是解放后才加入中国共产党的,要在党的机关里脱颖而出,简直难上加难。我曾和市委宣传部副部长徐平羽的秘书孙锡钧两人个别议论过:象我们这样有点‘志气’的人,能不能做到:20岁当干事,30岁当科长,40岁当处长,50岁当部长,60岁当市委书记。两人估量机关的形势后,一致认为:不可能!因为党的领导机关里‘老资格’太多了:有红军时期参加革命的,有抗日战争时期参加工作的,这个阶段还分‘三八’式的(抗战前期)和1945年以前的(抗战后期),至于解放战争时期的南下干部和上海的地下党员,在机关里比比皆是,大量的人只能当一般干部。每次提拔干部,都要‘论资排辈’;住什么房子,吃什么灶,甚至连用什么办公桌,坐什么椅子,都要讲职务,按级别,不得逾越。所以象我们这样解放后参加工作的新干部、新党员即使自认为有能力,有才干,想要在仕途上谋求发展,希望是微乎其微的。于是,我选择了从事写作的道路。”[11]

正是将党的需要与个人志向作了精心设计,达到了信仰与为人的精致平衡,徐景贤当时如鱼得水。也正因如此,当他后来被选中进入“写作班”、并担任领导职务后,曾十分自得:“当上海市委决定成立写作班,市委书记处书记石西民和宣传部长杨永直商量,决定从宣传部调我去写作班工作的时候,我的内心是兴奋的,因为我感到自己越来越受到党的领导的重视,而且觉得自己这几年走的这一条写作道路走对了。”[12]那时的他曾自豪地说道:“党一再教导我们:要把笔当作枪刺,毫不容情地对资产阶级的腐朽势力和反动思想进行猛烈的射击;要把笔当作号角,永不停歇地为无产阶级的英雄和共产主义的理想吹奏嘹亮的壮歌!”[13]

实事求是地说,像徐景贤这样既看重为人、又忠于信仰,在共产党中是不多见的。就信仰而言,当年众多出身工农的老干部抱着“翻身求解放”的个人欲望投身革命,而对主义、思想终其一生都不甚了了;时下更多的官员们则是挂羊头卖狗肉,只求名利而毫无信仰。徐景贤与他们都不同,对中共的社会主义、共产主义理论,尤其是对毛泽东“发展了的马列主义”——“无产阶级专政下继续革命的理论”,不只熟稔,更是坚信不移。他曾说过,“当时,我们对毛泽东、党中央所作的指示、讲话,以及发表的文件等,都是一字一句细抠的,从中学习领会新的精神”[14]。

无论从何种角度衡量,徐终其一生都是一个有信仰、有理想的人。就为人而言,徐更是与众多表里不一、贪得无厌的新老干部不同,十分注意自己的形象,尤其是廉洁自持,勤勉职守,以身作则。据他女儿在悼词中说,在他身居高位时,弟弟到外地插队十多年都没能安排回城;父母亲长期居住在没有煤卫设备的老式弄堂而不能改善……[15]。对当时身居高位的徐而言,欲解决此类事实属举手之劳。他之所以写下了那封著名的揭发当时炙手可热的中共中央副主席王洪文奢侈生活的信,正是在那种严格自律的人生追求促动下写就的。在人生的最后时刻,他又践行了自己的承诺,在家属的支持下,将自己的遗体捐献给了医科大学。所以,称他为“两袖清风真君子”、“一生磊落大丈夫”,似不为过。

然而,这样一个忠诚的“党的儿子”,又是个“真君子”、“大丈夫”,却落了个身陷囹圄的悲剧下场,并且是被他忠诚信仰、追随的共产党送进了自己的监狱,刑期又长达18年之久,仅次于所谓的“四人帮”;刑满释放后,又一直被监视居住,行动受控。这就不能不引人深思了。

如果说,“文革”期间造反者的动因各各不同,那么,徐景贤可谓某类“造反派”的典型:他是因为一切听党的话、听领袖的话,才奉旨“造反”的。出狱之后,他曾不止一次地与人谈到,那个时候,脑袋不是长在自己身上[16]。或许可以说,这正是造成他人生悲剧的重要缘由之一。他从未接受过自由、民主、人权这些人类的普世价值,甚至时有抵触。因而,他不可能从世界、人类、生命、普世价值这些角度去思考问题。在做“党的忠诚儿子”的被灌输过程中,他十分可悲地丧失了作为一个健全人最可宝贵的独立人格、独立思考。遥想当年,他坐在上海最高权力机构位子时是何等的风光,但他的心灵从来没有得到过真正的自由。而同时代的林昭被羁于上海提篮桥监狱,终日镣铐缚身,却让思想放飞。她那些闪光的思绪至今仍让人们震撼!

对徐景贤而言,真可谓成也“儿子”、败也“儿子”。或许,他只是当时十分普遍的政治运动积极分子中的一个而已,却不料被卷入了“史无前例”的“文革”运动,自觉不自觉地追随着“伟大领袖”,博击于阶级斗争的“大风大浪”,终于绘就了他急骤上升又急速坠落的人生曲线。

1969年4月中共九大会议上,毛泽东与徐景贤在主席台上握手、交谈

二、徐景贤犯的是“反革命罪”吗?

徐景贤至死仍被官方紧紧套着“江青反革命集团在上海的重要案犯”的帽子。这不只是对一个恢复合法权利已经12年的公民的不公,也是对早已于1997年八届人大五次会议修订并审议通过的《中华人民共和国刑法》中取消了“反革命罪”的漠视,令人费解。

所谓“反革命罪”是中国特有的刑事罪责。除中国外,世界上没有一个国家、包括一度作为“中国的明天”而被膜拜的前苏联,在刑法中曾列入这样的罪责,足见其“中国特色”之鲜明特征。本来,“革命”与“反革命”是个非常主观的判断,而相关的判断随着时间、空间的转移而变化,事实上从来就没有一成不变的识别“革命”与“反革命”的标准。正因为如此,“反革命罪”这一罪责被最终取消实属理所当然。或者说,过去几十年当中长期使用这样的罪责原本就是错误的。

这意味着,即使是退回到1982年,以“反革命罪”追究徐景贤在“文革”中的罪行,也是不恰当的。

1979年版《刑法》第1章第90条称:“以推翻无产阶级专政的政权和社会主义制度为目的的、危害中华人民共和国的行为,都是反革命罪。”上海市高级人民法院1982年对徐景贤的判决书中说:“被告人徐景贤以推翻人民民主专政的政权为目的,积极参加江青反革命集团阴谋颠覆政府,是江青反革命集团在上海从事反革命活动的组织者、策划者,罪行十分严重”。[17]办案者认定的具体罪行,首先是指“文革”初期徐景贤“积极制造事件,诬陷迫害上海市领导干部,直接策划、亲自参与夺取上海市党政领导权”[18]。任何稍微了解一点“文革”进程又不带偏见的人都会知道,自下而上地夺权并非徐景贤们的主观意图,而是当时中共最高领袖毛泽东通过中共中央、国务院、中央军委、“中央文革小组”向全国发出的号召和指令。上海市的“一月革命”夺权过程,更是在毛亲自部署、直接指挥下进行的。这一切均有事实可证。

1966年5月16日,在中共中央政治局扩大会议通过的“中国共产党中央委员会通知”中,毛泽东亲自加了一段话:“夺取在这些领域中的领导权,……批判混进党里、政府里、军队里和文化领域的各界里的资产阶级代表人物,清洗这些人,有些则要调动他们的职务。”[19]这是“文革”中第一次提出“夺权”概念。当时,徐景贤经过“一字一句细抠”后的理解是:“我认为夺权的内容主要是指‘批判’、‘清洗’和‘调动’。”[20]到了8月5日,毛泽东在“炮打司令部——我的一张大字报”中首次明确指明:中央出了修正主义,矛头直指刘少奇。10月,在毛泽东主持召开的中央工作会议上,陈伯达按毛的旨意作了“无产阶级文化大革命中的两条路线”的报告,提出了批判“镇压革命群众”的“刘邓资产阶级反动路线”。自此,目标对准刘、邓以及党政各级当权派的“批判资产阶级反动路线”的“造反”风潮轰然而起。徐景贤等人在上海市委机关内部发动“造反”,正是遵循了毛不断发出的明确号召。徐在1966年12月18日宣布“造反”的著名发言“造反才知主席亲”中宣称:“现在,在毛泽东思想的教导下,在革命群众的帮助下,我觉得再也不能让自己的错误(指作为市委”文革领导小组“成员,‘协助市委镇压群众运动,执行资产阶级反动路线’——引者注)继续下去了,我再也不能充当资产阶级反动路线的工具。我要和资产阶级反动路线彻底决裂,我要坚决地站到毛主席的革命路线这一边来,我要革命造反,造市委的反,造市委文革的反!”[21]这一表态十分清晰地表明了他这个“党的忠诚儿子”、“驯服工具”居然敢于斗胆“造反”,无非是响应毛号召的奉命举动而已。

毛泽东对上海“造反派”的“造反”举动高度赞赏。1966年12月26日,毛在“中央文革小组”成员为他祝寿的饭桌上,公开称赞徐景贤等上海“造反派”在批判中共上海市委大会提出的“火烧陈丕显!揪出曹荻秋!打倒杨西光!砸烂常溪萍!”的口号。毛高兴地说:“上海的形势很好,工人起来了,学生起来了,现在机关干部也起来了。”他还预言,1967年将是“全国全面开展阶级斗争的一年”[22]。毛的这些话通过姚文元的电话传达及时通报给了徐景贤,极大地鼓舞了他们继续“造反”的行动。1967年1月2日,毛提出:开展全国全面的阶级斗争,重点是北京、上海、天津、东北。[23]。这是毛寄希望于上海“文革”运动的再次表示。

1967年1月6日,徐景贤等联合上海一些“造反”组织举行了“打倒上海市委大会”,通过了3项通令:“第一,不再承认曹荻秋为中共上海市委书记和上海市市长;第二,勒令市委第一书记陈丕显7天内向全市人民交代自己的罪行;第三,请求中共中央彻底改组中共上海市委,要求各级干部坚守岗位。”[24]这一被中共中央党史研究室主编的《中共党史大事年表》称为“篡夺了上海市的党政大权,刮起了所谓‘一月革命’的风暴”[25]的大会,其实并没有提出“夺权”的口号,更没有完成夺权的行动。据徐景贤后来称,在他固有的组织观念里,省、市委这一级领导人的任免权一直在党中央,不能由下面擅自“夺权”。因此,此次大会提出的只是“请求中央彻底改组中共上海市委”,即请中央派新的市委书记到上海来取代陈、曹。[26]1月8日,毛泽东看到了上海“造反派”自行宣布“接管”《文汇报》、《解放日报》后,立即表态予以支持,并在对《人民日报》负责人的谈话中说:“这是一个大革命,是一个阶级推翻另一个阶级的大革命。这件大事对于整个华东、对于全国各省市的无产阶级文化大革命的发展,必将起着巨大的推动作用。”他又说:“上海革命力量联合起来,全国就有希望。”他明确提出:“两个报纸夺权,这是全国性的问题,我们要支持他们造反。”[27]次日的《人民日报》转载了被“造反派”接管的《文汇报》上刊登的上海各“造反”组织联名发布的《告上海全市人民书》,并在经毛泽东审定的“编者按”中公布了毛1月8日讲话的主要内容。这是第一次实际上肯定了上海两报这类自下而上的“夺权”形式,但仍然没有使用明确肯定“夺权”的字样。或许,此时,“无论就全国还是就上海全市来说,在夺权问题上,毛泽东大概还要看一看”[28]。

1月10日,江青给毛泽东送上两份新华社上海分社的电讯稿,即“上海革命造反派向资产阶级反动路线发起总攻击”和“上海革命工人造反总司令部等革命造反组织在《文汇报》《解放日报》发出‘紧急通告’”。毛如获至宝,当天就把这两份电讯稿批给陈伯达及中央文革小组,要求在两三天内起草一个致上海各“革命造反”团体的贺电,号召全国党、政、军、民学习上海的经验,一致行动起来。根据毛的指示,1月12日《人民日报》全文发表了中共中央、国务院、中央军委、“中央文革小组”给在“紧急通告”上署名的上海32个“革命群众组织”的贺电。这个贺电第一次公开以中央的名义向全国发出了夺权的号召。1月13日,上海各“造反”组织在人民广场召开数十万人参加的“欢呼中央贺电”庆祝大会。张春桥、姚文元第一次在上海公众场合“亮相”。在随后的几天中,上海各个“造反”组织响应毛泽东和中央的号召,纷纷到市、区党政机关进行“夺权”,出现了极其混乱的局面。宣布“夺权”的“工总司二兵团”和“红卫兵上三司”等“造反”组织直接向毛泽东发去电报,建议由张春桥担任上海市委第一书记兼市长,姚文元担任市委第二书记兼副市长。张、姚以若干“夺权”行动不是“大联合”形式为由,对众多“夺权”行动未予承认,同时将情况报告中央,并称“群众”要求张春桥、姚文元主持“上海新市委”工作。

1月16日,毛泽东主持召开政治局会议,批示同意上海“群众自下而上的提名”,认为上海这个办法好。他说,以前北京由中央决定自上而下改组,没有解决问题;由群众提出,哪些人可以当领导,担任什么工作,这个办法好。毛并要张、姚负责提出新的上海市委的组成名单[29]。经毛的批示和政治局决定,上海市委第一书记陈丕显实际上被“罢官”,“旧市委”垮台,张、姚名正言顺地成为上海新的权力核心,开始主宰上海局面。同日,《红旗》杂志第2期发表经毛审定的评论员文章“无产阶级革命派联合起来”,公开赞扬上海的“夺权”:“光荣的上海工人阶级,在以毛主席为代表的无产阶级革命路线指引下,组成了百万造反大军。他们联合其他革命组织,迎头痛击资产阶级反动路线的新反扑,从党内一小撮走资本主义道路当权派的手中夺了权,建立起无产阶级文化大革命的新秩序。……(上海)创造了在无产阶级专政条件下,从党内一小撮走资本主义道路当权派手里夺权的经验,他们提供了正确的方针、政策、组织形式和斗争方法。”[30]这篇文章表明,上海的“夺权”是“在以毛主席为代表的无产阶级革命路线指引下”实施的;同时也表示,毛欲以上海“夺权”为样板,推向全国,以进一步推进“文革”运动朝着他的理想目标发展。1月23日,《人民日报》发表社论“无产阶级革命派大联合,夺走资本主义道路当权派的权”。社论称:“一场无产阶级革命造反派大联合展开夺权斗争的伟大革命风暴,在我们伟大领袖毛主席的伟大号召下,正以排山倒海之势,雷霆万钧之力,席卷全中国,震动全世界。……这是我国无产阶级文化大革命的一个新的飞跃。”[31]

显然,名为“一月革命”的上海“夺权”之每一个关键步骤,都是在毛的亲自掌控下操作的。当时派驻上海的中央大员张、姚,其实不过是毛操纵的“夺权”棋局中的两枚棋子,更遑论尚属一个“群众组织”头头的徐景贤。上海市高级人民法院审判徐景贤案件时,称徐“直接策划”了上海“夺权”,显然违背事实。