当然,余先生并不是一个只是在书斋皓首穷经,寻章摘句的书生,这些年来,我们看到的,是一个活泼泼的,充满生气的,而且是兴趣广泛的学者。他常半开玩笑地说,他和我特别谈得来,除了学术关注相近之外,还有生活习惯相近,因为我们都在穷乡僻壤生活过,并且还有好多跟学问全不相干的兴趣爱好。很多人都知道,他围棋下得很好,曾经拿过新英格兰地区围棋冠军。在他家的客厅茶几上,十几年来,始终摆着他和超一流棋手林海峰对奕的合影,看他《会友集》里写林海峰纽约棋赛的文章,就能知道他对围棋和林氏的友情。他不仅和林海峰、王铭琬、王立诚等棋手有过交往,和沈君山、查良镛等爱好者有过手谈,而且写过好几篇有关围棋的文章,还长期阅读大陆出版的《围棋天地》和《新民围棋》。他还能唱很好的京戏,他告诉我说,当年他的老师杨联陞唱戏,可以达到灌唱片的水平(确实现在网上还有杨联陞先生唱京剧的录音流传)。他曾有诗给杨联陞先生,其中两句是"皮簧初把啼声试,不尚言谭爱叔岩",可知当年受杨先生影响,他对京剧老生尤其是余叔岩一派唱腔颇有体会,很多唱词往往可以信手拈来,甚至还曾真的登场演出过,我手边就有一张余先生送给我一九六九年他在哈佛粉墨登场的照片。他同样也喜欢看球赛,电视上看球赛是他的日常消遣,记得在二〇〇一九年五月我和他通电话的时候,他正在看NBA总决赛多伦多猛龙队和金州勇士队的比赛,很多人习惯性的支持金州勇士,因为它拥有受欢迎的球星库里(Stephen Curry),已经是连续几年的总冠军,但余先生认为应当支持美国本土之外的球队,并断定最终猛龙队会赢;七月我又给他打电话的时候,他也正在看网球,并兴致勃勃地聊起温布顿网球赛中的费(德勒)、纳(达尔)会,他说,虽然两巨头聚首碰撞很珍贵,但他们一定打不过小德(约科维奇),因为毕竟年岁不饶人。让人惊奇的是,他对赛事的这些判断,最后竟然都一一应验。

可毕竟还是学者,他一生心之所系是为故国招魂,一生大部分精力是为学术献身。这两天,我翻看余先生的各种论著,深感这几十部著作,数百篇论文,绝不是像有些人想象的那样,可以轻而易举手到擒来。

图二:2012年,和余先生在余宅前观鱼。

四

这两天,有人好意提醒我,说余先生曾经特别称你为晚年"知交"。其实,我明白这是余先生对我的特别关爱。这么些年的交往中,我深知余先生是一个"平生不解藏人善,到处逢人说项斯"的人。很多后辈学人都得到他的奖掖,我所知道的,就好多好多(请原谅这里不提姓名)。对任何人都充满热情和善意,这不仅是性格,更是胸怀。余先生以大胸怀大气量对任何人,Province那个树林掩映的余宅,这些年来来往往,不知有多少人,尽管这里各色人等参差不齐,但我敢说,几乎每个人都会感觉到他的坦诚和无私。古代中国有所谓"分食解衣,以赡其乏"的说法,余先生就是这样的人。还记得余先生九十华诞,联经出版公司发行人林载爵先生邀集余先生故旧门生编一部祝寿文集,后来正式出版的时候,书名为什么会用"如沐春风"?很简单,就是因为书中的好些作者,不约而同地都用了"如沐春风"一词,说到余先生对人的真诚、热情和大度。这一点感受,大凡和余先生有过来往的人都有,就是我这个很晚才认识余先生的人,当我走近他的时候,我也感到他照样抱着十二万分的热情。

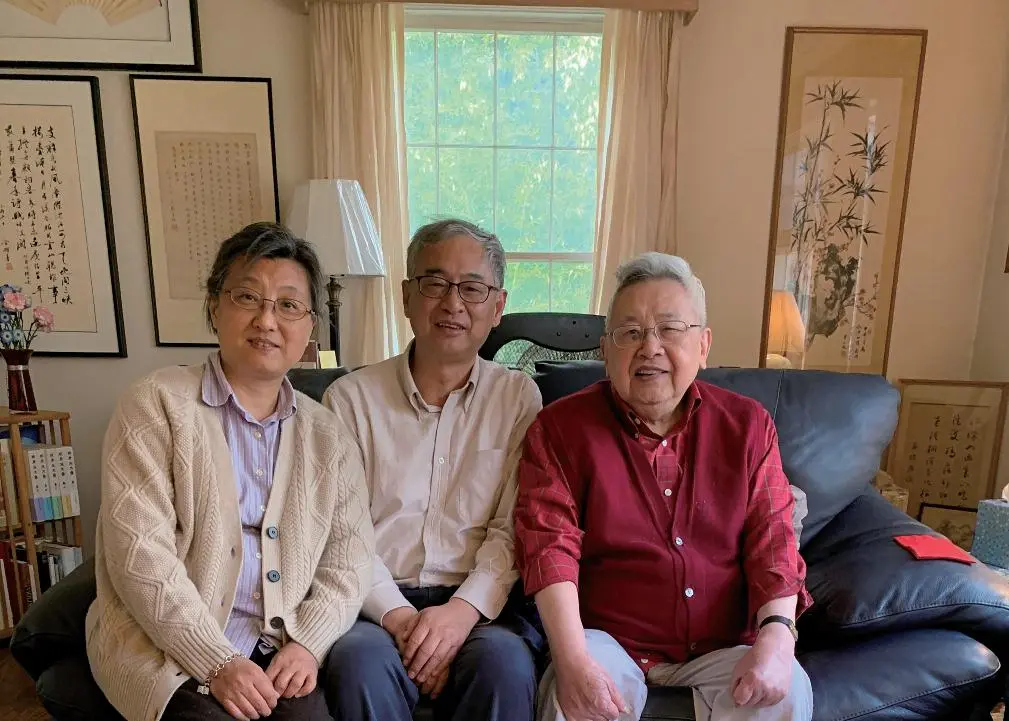

图三:2019年,葛兆光、戴燕夫妇在余宅和余先生合影。

这些天,常常不由自主地回想和余先生、陈先生的交往,内人戴燕也反复提到下面几件小事。第一件是二〇一三年深秋,我们再次到普林斯顿小住,仍然住Lawrence的宿舍。事先并没有告诉余先生,可第二天余先生夫妇却突然开车前来,原来他们担心我们初来乍到,生活有很多不便,就带来各种生活用品,不仅有麻油、米、豆腐乳、水果、泡菜,还有余先生和我的共同嗜好烤花生米,甚至还担心我们吃不惯洋餐,特意买了一个崭新的电饭锅带来。通常,大学者不屑于管生活细节,何况余先生和我一样,也在乡下生活过,日常极其简单朴素,甚至可以说是粗率,可那几年里,余先生和陈先生却始终细心关照我们,生怕我们在异域他乡有什么不方便。第二件是二〇一四年夏天,我们从波士顿去普镇看望余先生陈先生,我们送给他们一幅照片,是我们两人在波士顿美术馆前的合影,在我们回到波士顿后,就收到余先生陈先生寄来的一幅照片,是他们两人二十年前在捷克布拉格的合影。为什么会特意寄这张照片?余先生在信封上特意写道,"照片一张,赠戴燕、兆光保存,因此照片与你们在Boston所摄制合影,几乎完全一样,真是太难得的巧合,我们这一张是20年前(1994)在捷克普拉克(Praque)照的。英时、淑平"。第三件小事,则是二〇一九年最后一次见面,那一次我们和丘慧芬夫妇约好,一道去普林斯顿,到了之后,余先生笑吟吟地拿了一个扎着彩带的盒子塞在我手里,说是给我的七十岁生日礼物,我既感激又惊讶,因为事先我们并没有告诉余先生这两天恰好是我的生日。也许是前十年说到过吧,因为我和余先生正好相差二十岁。记得二〇〇九年第一次到普林斯顿的时候,陈淑平先生就送给我们一张照片,是余先生在普林斯顿东亚系所在Jones Hall的楼下,与奠基石的合影。余先生生于一九三〇年,那一年八十虚岁,而这座爱因斯坦曾经待过,电影《美丽心灵》中常常出现的Jones Hall也建于一九三〇年。陈淑平先生说,之所以余先生要照这张照片,是因为他们同龄,而余先生也将和这座楼一道终老于此。记得当时,我曾经告诉余先生我的生日以及和他恰好相差二十岁,也许他就始终记在心里。心细而体贴,热情而含蓄,正是余先生陈先生接人待物的风格。

图四:2019年,余宅。拆开余先生送我的生日礼物时。

我不知道别人怎么看,但从我的观察,余先生确实是"表里俱澄澈"的人,他的学问可能深不见底,但他的为人却清明如许。在和人聊天的时候,他会绝对敞开心胸,在人需要帮忙的时候,他会绝对倾尽全力。我知道包括一些著名学者,一些初出茅庐的青年人,也包括那些由于各种原因离散在外的人,都得到过他的帮助。我们曾经对余先生陈先生说,有的人可能慕名而来,有的人可能另有意图,劝他们不必耗费精力,但他们一句口头禅却是"不在意"、"不相干"。在余先生身上,你真的可以看到"慷慨"、"无私"和"坦荡"这三个词应该怎样诠释。在这个有着太多心思深沉,太多机关算尽,太多尔虞我诈的世界里,他显得那么简明、敞亮和直率。当你听他谈话时开怀大笑,你就能知道他有时候真的像春风,甚至更像寒冬里的一团火,给人以温暖和明亮。人们常常把余先生和过去的胡适并提,像周质平写的《自由主义的薪传》,我觉得这不仅仅可以说从胡适到余英时的自由主义思想脉络,甚至也可以用来说余先生类似胡适那样,对朋友的热情和率真。以前有"我的朋友胡适之"这样的话,其实,余先生对他人的真诚和友善,也真的很像胡适。

这绝不仅仅是某些人所谓"老派绅士的教养"一句话可以说得尽的。

五

现在,余先生走了,毫无疑问我们都很哀伤,但我不想用伤感作这篇悼念文字的基调。这几天我总这样想,余先生九十一岁仙逝,也算高寿,睡梦中无疾而终,也算有福,更何况他对生死历来豁达。他曾和我多次说过,因为母亲生他的时候去世,他生而母受难,因此绝不过生日。他也从不忌讳提及"死亡",二〇〇八年大病初愈之后他更说,活一天就等于赚一天。让他活过九十,真是老天的眷顾。所以,陈方正先生说,陈淑平先生电话里把余先生的过世,说成是"睡过去了",丘慧芬也跟我说,陈淑平先生电话里把余先生过世,说成是余先生"上天了"。我猜想,这是余先生的豁达,也是陈淑平先生的理智,他们不希望我们沉缅在悲哀中。这次,直至余先生入土为安之后才通知大家,也确实是余先生陈先生的一贯风格。这让我想起,余先生二〇〇八年患癌症,居然好几年除极少数人外,都不告诉朋友和学生,只是自己默默治疗。深知内情的黄进兴兄也说,对余先生的生死观,只能感叹"了不起"三个字。记得二〇一二年春天在普林斯顿,他曾对我说过,告诉大家自己得癌,让别人赶来同情,或者告诉大家我已痊愈,让别人前来祝贺,不仅于事无补,而且实在自私,根本没有必要。

回想起来,我们确实很幸运。这十几年,除了从二〇〇九年到二〇一三年能常常与余先生夫妇见面餐叙长谈之外,在结束普林斯顿大学的四年邀约之后,我刚好又在二〇一四年担任哈佛燕京学社合作学者,在美国五个月长住,还能两次去普镇看望。接下来的二〇一六年、二〇一七年、二〇一九年,我们又屡次获得机会,借芝加哥的客座和哈佛的会议,和余先生见了好几次。每次见面都极尽欢乐,记得见面时他好几次自嘲,由于身躯变胖喘息困难,所以叫"英雄气短",但见到我们又特别高兴,所以是"儿女情长"。可惜的是,这两年因为疫情,也因为我二〇二〇年在日本东京,所以,只能在电话中寒暄聊天,不过即使这样,我们也能体会到他对我们的关切,还能感受到他始终不停的思考。

现在余先生仙逝,这些都成了记忆。很多人感慨地说,这是一个时代的结束。不过,时代结束并不等于学者谢幕,学者毕竟以文字传世,作为一个属于世界的学者,有留在大家心中的这份记忆,有那几十部著作和几百篇论文,余先生早已成为思想史和学术史的不朽传薪者。

二〇二一年八月十五日匆匆草于上海