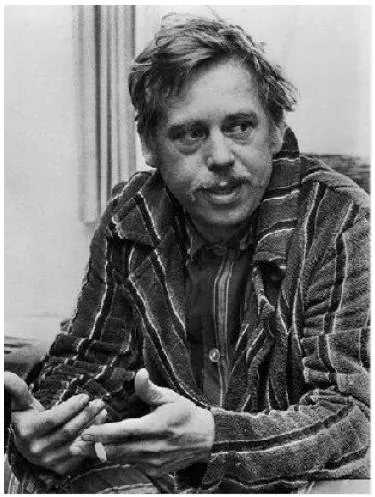

捷克前总统哈维尔(网图)

1.

最近有几位朋友不约而同地提到在九十年代中期在大陆看到我对哈维尔的介绍文字,提到我与哈维尔进入中文世界的关系。近年来我很少提及我和哈维尔进入中文世界的关系,这是因为进入二〇〇〇年以后,哈维尔已经成为中文界的一个时髦题目和人物,很多人都在往上靠,于是我自然往后退,而这更由于零九年之后,哈维尔在政治运作中的很多做法让我极为诧异,为此,此前我介绍哈维尔的事情我自己就有意识地、选择性地不愿再提及。当然也因为我向来关心的是问题,如此三个因素加起来,对于介绍哈维尔的经历,我自己不仅从来没有谈过,也没有想到过自己曾经做过的这件事后来对中文界的影响。

使我第一次感到曾经做过的这个事情的意义的是廖亦武。如上所述,由于长久以来一些人已经把哈维尔之进入中文界当作自己的招牌,由于零九年后有些人很好地利用了哈维尔人来肯定中国共产党的进步,所以我甚至已经不愿意再谈及哈维尔。所以在廖亦武到德国后,我和他第一次通电话的时候,他首先特别重点感谢我曾经引入哈维尔,并且谈了那时对他的鼓舞及影响。这他的这番感谢真的让我很感动。他让我感动的不是我自己如何,而是深感老廖是个实在的人,有底气不怕说实话的人。而在那之后,最近一两年这件事情居然又连续被几位新结识的小友提及,为此我突然觉得哈维尔进入中文界的故事很典型,作为历史谈几句,讲点故事应该对研究问题,对现在认识我们社会问题很有些助益。

2.

我是在八九年六四前后在德国开始接触哈维尔的。那时德国报纸上对哈维尔经常有报道。但是对于我来说,我的德语阅读速度还很慢。很多内容都是通过我太太还学文的转述。为此,那时我们特别到雷根斯堡的书店订购买回了哈维尔的《致奥尔伽》。当时我们的经济状况,买书总是要咬牙。可因为它与中国现实问题非常直接,所以作为少有的几本咬牙去买的书,我们买了回来。此后我太太也在图书馆查阅,并且大量摘记了有关哈维尔的《无权者的权力》、《远方的声音》等书及报纸上的有关文字。

一九八九年底我们访问台湾,认识了台湾的出版界的一些人。当时与《中国论坛》的主编蔡诗萍见面的时候,我对他们杂志曾经介绍发表过的大陆的所谓改革派知识分子的文字很有看法,例如金观涛、陈来,以及河觞作品及其作者们,认为那些东西根本就是共产党社会的产物,没有任何新意。他请我们给他们杂志写点稿件。于是我在台湾就想好了给他们写三篇东西。这三篇东西,从台湾回到德国后,很快写了出来邮寄给了他们。这三篇文字,中国论坛收到后压了很长时间。那时我刚刚到国外,实在说还没有对海外的环境和气氛有更好地了解和适应。我估计是蔡诗萍明显感到我的“异类”,这让他为难。尤其是我提的那些问题对他来说都很陌生。台湾虽然已经很开放了,可是实在说沉浸在一知半解,半生不熟的追逐时髦的西方噪杂的左派和各类浮躁的意识形态中,几乎没有人在根本问题上,经典问题上继续努力,也就是说没有人在一二三上下功夫,并且用这个基本功夫来探究社会问题。或者说的更严重,没有人感到或者从基本问题入手的需要。而我则试图远则返回到洛克、休谟等启蒙学者,近则追寻罗素、波普等自由主义学者对于当代极权专制的探索和抵制,对共产党社会的知识界彻底,毫不留情面地地否定,这对于他们来说是奇怪的。

我的那三篇文字第一篇对八九民运的总结,“我们究竟走到了什么地方:对八九民运的反思”,(台北《中国论坛》,第三百五十一期,一九九零年五月十日)此后我从来没有再在任何地方发表过,甚至我自己都再也没有提到过它,因为很快我就看到我的思想中的一些依然受共产党思想影响的激烈痕迹,也就是高度评价了以牺牲缩短了历史,唤醒了社会。这样的想法是受共产党那种历史发展,为历史献身的世俗宗教化思想影响的结果。从此我告诉自己,除非鼓励自己去献身,否则不能够怂恿鼓励任何人去牺牲。在生命面前,即便你是伟大的人,也是和大家一样平等的。

在那三篇文字中有一篇是介绍知识分子和哈维尔的思想的,即“生活在真实中”和“无权者的权力”在共产党社会中的对抗专制的力量和作用,题为“哈维尔的策略和持不同政见者的政治哲学”,它发表在一九九零年十月十号那一期的中国论坛上(台北,《中国论坛》,第三百六十一期),这应该是中文世界第一篇专门介绍哈维尔对抗共产党极权主义专制的思想的文字。这篇文字的外语引述几乎都是我太太还学文从德文的哈维尔书籍中及报刊上为我选出并且翻译出来的。所以中国读者最早接触的哈维尔实际上是还学文从德文翻译介绍过来的。

此后九零年底,我到了波鸿鲁尔大学参加当代中国文化问题课题组。这个时候我一方面继续我的德文学习,不断地提高我的阅读速度,越来越大量地阅读德文和英文文献,另外一方面继续对当地中国问题研究。在这个课题组,我也继续了介绍哈维尔,并且把康拉德的知识分子与“反政治”也介绍到中文世界。在此期间,一位德国学汉学的朋友对我说,你的思想很像波兰的米希内克,为此他送给了我一本米希内克的德文书。所以对东欧的持不同政见者及其运动,我有了更多的了解。这一时期的部分工作,后来在德国、台湾、香港的一些刊物以及贝岭主编的《倾向》上有所发表。那时期我还介绍了奥塔希克、卡尔·波普等对共产党改革的看法。之所以做这些介绍是因为中文界居然在八九年遭受到共产党那么残暴的杀屠后,对共产党的本质还是没有认清。

3.

由于哈维尔及其思想对我来说只是我研究工作中的一个思想问题,为此在我完全转向极权主义研究的时候,就没有继续对哈维尔个人做研究和介绍。因为哈维尔个人其实在思想领域和艺术领域并没有什么更多的过人的贡献和看法。特别是他对海德格及所谓后现代等问题的看法让我很不以为然,所以我认为,他只是在作为一个知识分子在对抗专制的时候,在处理政治问题的时候显示出勇气和思想特质的人物,而不是我所感兴趣的思想性的人物。在这一时期我除了继续收集研究波普,也开始收集研究阿隆、达伦道夫,德国的极权主义研究专家布拉赫和迈尔的著述。

而在这一时期,也就是九十年代中期后,由于东欧革命的成功以及哈维尔当选为总统,被世俗社会接受,他已经成为一个世俗社会的装饰符号。而作为成功者的象征,介绍他也逐渐成为时髦。在中文界,首先是贝岭及他主编的《倾向》杂志完全接受了哈维尔。我一直认为,能够突出介绍哈维尔的某些方面应该说是贝岭和他的杂志的一个积极的特质,而这其实就是贝岭和北岛,他的《倾向》和北岛九十年代重办的《今天》的最本质的区别。从根本上说,贝岭能够接受哈维尔是因为哈维尔对待共产党及其专制的不妥协的态度,及认识。而这一切对北岛是陌生的,因为他根本不是一个极权主义制度下的异议知识分子,他的一生不是在追求与对抗黑暗和专制,而是在东西方社会中随波逐流地弄潮。所以他能够和某些汉学家融合在一起,却不会突出哈维尔等持不同政见的知识分子的思想和政治特质。而这也就是共产党社会最终理解了北岛,北岛也能够毫无痛苦地来回于大陆和香港,也达到了他的目的的根本原因。而贝岭却是一直在流浪。

在我看来,人们对北岛的误解,误以为他是异议人士,倒不能说是完全因为北岛如何不好,而更多的是因为误解的人在某些方面的致命的弱点。因为从北岛在西单民主墙出道,加入作协,到八九年后,并没有彻底地掩饰过自己。

九十年代初期我其实也还收集了一些哈维尔的德文介绍和书籍,以作参考,只不过对他的关注已经不是如八九年那样在第一排,而是在第二排。这个转移在另一方面也是一个典型的我的工作方法的结果。我是一个好读书而不求甚解的人,每有会意便欣然忘食。好奇心,对根本思想和问题的探究引我向前。所以我常说,我的工作方法是狗熊掰棒子,总是渴望向下一个,而留在后面的,让那些在细节方面能力比我强的人、有心人来数玉米豆也不是坏事。当然也有一些人喜好把玉米豆穿起来当作项链来炫耀,但是那其实也与我无关了。所以对哈维尔的介绍究竟后来怎么又由贝岭转到了崔卫平那里,或者说崔卫平如何进入的,我还真的不知道。我能够说的是,一九九六年春夏之际,我因为母亲病重回国的时候,崔卫平夫妇邀请我去她家吃过饭,那年在北京,后来也和崔卫平单独见过面,现在想大约也是因为我介绍过哈维尔等对他们来说的所谓新思想的关系吧。

4.

说到崔卫平介绍哈维尔,就我对崔卫平了解来说,我以为应该说是最不适合的人选,因为哈维尔的根本特点是坚决拒绝和否定共产党,对共产党社会做了毫不留情的解析。而崔卫平是《真理部》培育的后代,从来也没有反叛,没有对真理部曾经,并且一直不断给予她的影响和接触有过厌恶和抛弃。

我曾经在九二年在波鸿鲁尔大学一次戴晴的演讲会上质问过戴晴。当时戴晴一下子就领悟了我问题的本质,说,“那位男高音你不就是问我是否反共吗?”接下来她环顾左右而言其它,但是就是不敢承认自己反共。这说明,这真的是个根本性的问题。这个问题的敏感度对他们来说是致命性的。有人甚至不敢正视它。这对崔卫平也是一样。而恰恰就是在这个根本问题上,哈维尔不但反共,而且坚决彻底地反共,崔卫平不反共,还媚共和试图上共产党的船。归根到底,崔卫平要么是看不到,要么是无法理解哈维尔对共产党及其社会文化的拒绝和反对,就为此,她又如何来翻译介绍哈维尔,推崇哈维尔的又是什么?而这就导致了崔卫平翻译了哈维尔的书,她要的不过是哈维尔到那时已经有的声名。但是结果是欺骗一定会带来矛盾和尴尬。

她用哈维尔沽名钓誉,可哈维尔的思想让崔卫平如坐针芒、精神无法安宁。因为她总要不断地和那些和她自己本来的言行和社会目的无法调和的哈维尔的言行打交道。这是一个假装爱上了她所厌恶的人的人的痛苦。对此,在和崔卫平的打交道中我不止一次地经验过她的这种下意识地反应。

二零零四年,因为纪念李慎之去世在悉尼开的讨论会上是我第二次在见到崔卫平。那次崔卫平居然因为对哈维尔的理解在会上突然莫名其妙地动了情绪。

那次会他们是想把我作为反对他们如此悼念李慎之的对立面来修理而邀请去的,而我其实并没有把他们放在眼里,所以根本就没想跟他们认真讨论,不过是去玩玩,因此一直是心平气和地敷衍。当然,尽管如此,在涉及对共产党及其社会的认识的时候,我还是例行地谈了我的彻底否定性的认识。但是对于他们的围攻,我根本没放在心上,所以没有任何“进攻性”的反击或对抗。但是,第二天下午的会上,崔卫平突然站起来声音都变了,颤抖嘶哑地说:“我要说,我在中国挣得每分钱都是干净的,理直气壮的!”我当时非常诧异,觉得有点无的放矢,因为没有人提到这个问题,实在说我也不知道崔卫平在中国大陆挣了多少钱,是否很有钱。

这件事情过了很久我才想到,崔卫平当然知道我比她更了解哈维尔,因此大约是受了哈维尔所说的,我们每个人都是那个社会的缔造者与受害者的刺激,感到自己在那个社会如鱼得水的生活是需要解释辩护的。

在会议的第三天,崔卫平又发作了一次。在我谈如何改变那个社会,为真理而生活的根本意义的时候。崔卫平突然站起来,声色俱厉地发难,指责我对哈维尔这句话的理解完全是错误的。这一次一下子引起了我的警觉,我知道她翻译出版了哈维尔文集,因此首先想到的是,莫非有我没看到哈维尔更多的论述,我的理解有误。于是我洗耳恭听,但是崔卫平自己绕来绕去地说,却没有任何超过我了解的内容,所以我最后不客气地说,如果你说的是这些,那我可以告诉你,这正是我说的哈维尔的想法,即如果每个人坚持在自己做的事情上不违背原则,那这个共产党社会就会垮台,是你对哈维尔的理解有误。

有很长一段时间我认为崔卫平的这两个举动是哪裡有问题且智力不够,后来才感到,大约她对哈维尔是真的不理解,但是由于有些哈维尔的想法太简单和直截了当了,所以这让她无法回避,又无法和自己的立场,生活方式统一,于是就让她如骨鲠在喉。

崔卫平翻译了哈维尔,而那个反共的哈维尔并不能让她舒服。这让人看到,沽名钓誉一定要选择好自己的垂钓工具和对象。否则是自欺欺人、害人害己。

在那之后,我在思想领域和崔卫平还有所接触,我必须说的是,我对崔卫平是不客气的,因为中国的事情之所以糟糕,异议人士不伦不类,就是因为这类人。说到底就是反共不反共的问题。于我,反共是做人的底线,是知识分子智力和人性的底线。你可以不说,沉默,可你基本的思想和立场是不能够掩饰的。我坚信,那些个曾经热衷于在体制内混,或者想进入体制,对体制没有深刻认识的,不是智力有问题,就是品格有问题。在这一点上,崔卫平,刘晓波、陈子明们当然都痛恨我,所以如果他们像萨特一样地出来骂我,“反共的人都是狗”,那我不会生气。但问题让我十分不齿且厌恶的是,他们混在异议人士的阵营中,只会干一些鼠窃狗偷的破坏,从后面帮助共产党打击异议人士的事情,认为共产党理解他们,而不会打击他们。然而真正发生的事情却也常常不是那么回事,我们是共产党正面的反对者,而他们对共产党来说却是扒手,所以才会有从陈子明开始到刘晓波们,不反共的人被抓进监狱。而他们就是进了监狱,放出来还是不敢和哈维尔一样地说,我反对共产党,坚决拒绝共产党。

5.

大约就是因为有了崔卫平这样的翻译和这类人的鼓吹,哈维尔再次被中国人注意的时候,他的反共特色,直接对抗极权主义的特色就被中国人所闭眼不看了,甚至没有人在谈到哈维尔的时候再想到对中国共产党的的坚决不认同。

二零零八年,中国的某些拥护共产党的异议人士突然仿照哈维尔们在七十年代中期,对抗西方对共产党的绥靖,大搞缓和年代而坚持原则发起的七七宪章,弄出来一个拥护共产党领导改革的零八宪章。我虽然觉悟后一直非常厌恶马克思。可是在此还是愿意引述马克思的在《路易·波拿巴的雾月十八日》的说法:一切伟大的世界历史事变和人物,可以说都出现两次。第一次是作为悲剧出现,第二次是作为闹剧出现。这样的漫画在马克思的子孙们身上常常重演。可怜的是哈维尔,我参与了他进入中文界,而哈维尔自己及另外的人在后来的历史中让他重现了这个说法。哈维尔之走向历史和世界,之成名都是因为他不认同共产党,对抗和反对共产党。可是一旦成了可以利用的工具后,味儿就变了。

崔卫平们,如利用哈维尔一样地利用了哈维尔们的七七宪章。这真的是北京人常说的“拿着搌布擦花瓶”。她及她的那群人抹过的东西都变得不伦不类,都走了味。

二〇一〇年另外一位在反共的历史上也曾非常著名的,波兰的持不同政见者米希内克居然能在这群人的努力下访问了北京,而通过这个群体的人的翻译和介绍,这次访问交流居然成了承认中国共产党的进步,乃至肯定中国变化,断言中国共产党不再是共产党了的一次访问。然而,就我对米希内克,当然包括哈维尔的理解,他们是绝对不会对共产党有如此的认识的,有这样的言论的。因为反对共产党,对共产党有着清醒的认识,这已经深入他们的血液,是他们终生的信念及思想基础。

为此,在零九年后涉及哈维尔乃至米希内克问题,我又和崔卫平的这个群体有过一次交锋。其根本的对立其实正是九零年我为什么向中文界介绍哈维尔等东欧持不同政见知识分子的政治哲学和态度,因为我一如既往地反对共产党——我推崇哈维尔的是他反对共产党;我一如既往地认为,哈维尔、米希内克和我一样——“我们有敌人”。这个敌人就是极权主义专制,就是共产党。

我相信哈维尔和米希内克都和我一样,都认为共产党的罪行可以和纳粹希特勒相提并论,而这也正是吉拉斯所强调的,共产党是人类历史上最卑鄙无耻的一个群体!谁敢说,这个群体,这个党,百年来一而再、再而三犯下的不是反人类罪?不是人类的敌人?

二〇〇九年后的几年,崔卫平们用他们的搌布着实地擦拭过哈维尔和米希内克几次,崔卫平们即便是在党的批准下到东欧的活动,也总是随身伴随着的几位可疑的人,这虽然让东欧的主人发现,并且感到恼火,可也无奈。一种名实不符的,都是建立在政治及现实诉求上而非理念上的来往必然如此。“尴尬人难免尴尬事”!

这后续的故事也说明了政治和名利对人食髓知味的诱惑,但是由于和对共产党问题,对极权主义专制问题的态度相比,对人的这个倾向的讨论是另外一个问题,即如阿隆所说,除了对共产党必须坚决的拒绝外,世界上其它的事物都不能够采取非黑即白的二分法。所以对哈维尔最后的几年为何和不拒绝共产党的人拉拉扯扯的问题在此就不再赘笔。我谈哈维尔,主要谈的是他对共产党的拒绝,读者现在还记着我介绍哈维尔的也是这一点。

哈维尔在生命的最后几年和中国打交道的故事结局告诉我们,重要的是问题,重要的是思想,是信念。就是哈维尔这样的人,在现实生活中,如果陷于追求政治上的功利也不是绝对地可信任的。所以我介绍哈维尔的经验告诉我,首要的是原则性的问题,是思想。这在哈维尔进入中文界的故事中就是对共产党,对极权主义的态度。

在我经历的这个故事中,我最后要对年轻人说的是:远离政治,在不得已反抗政治的时候,也要保持高度警惕,保持对“自己”的质问和挑战。康拉德的“反政治”是在人文领域中,知识分子超越现实和思想的局限的最有效的办法。而“反政治”导致的一定是对共产党的绝对厌恶和拒绝。这个拒绝不是表面的,而是如同眼里揉不进沙子,如同水火一样不相容。这将导致你在共产党社会生活,能够出于污泥而不染,而一旦出了共产党社会你就再也无法返回那个社会。如果哪个人说他不谈政治却能够和共产党混迹于一起,那他要么是弱智,要么一定是个江湖骗子。

2015-09-06,德国·埃森

(文章僅代表作者觀點)