中国思想、文化史泰斗余英时先生,于2021年8月1日辞世。殁后大半年来,网上关于余先生的话题不绝,台湾陆续有关于他的出版物,连他平日的闲谈都出了“谈话录”,掀起台湾和海外读书界的一阵“余英时热”。

新出版颜择雅编的《余英时评政治现实》,收录了余先生历来对时政的评论文章和访谈,包括从未公开发表过的、2020年书面回答香港某媒体的“展望香港的前景”。当时《香港国安法》已经生效。那是余先生去世前约一年,健康状况相信已不佳。他回信说为答所提问题花了许多时间,“但你们如果觉得不合用,就请弃之字纸桶中,我决不介意,不过请告诉我一声,我可以留作他用。我是因为香港是我的一个故乡,才为此全心全力完成此文。”

此文果然没有用。我读到这里,真是心有戚戚焉。从最自由的地方,沦为最不自由的地方之一,真个是只在顷刻之间。

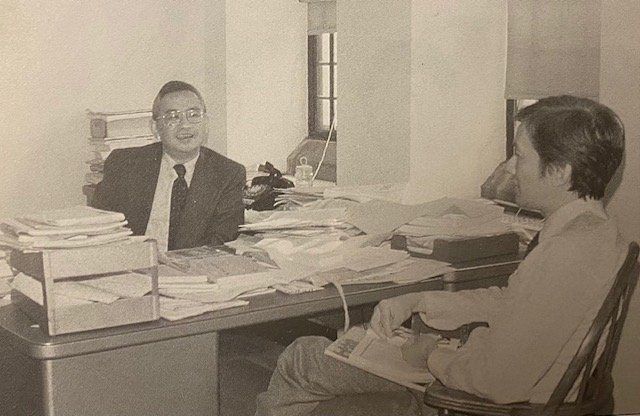

书中最后一篇,是我1982年10月对余先生的访谈。此文发表在《七十年代》1983年3月号,原题为《访余英时谈传统文化与现实政治》,很可能是余先生以历史学者的身份,最早提出对时政的批判性意见的谈话。谈话颇长,录音整理后给余先生过目及补充。这篇文章1990年收在我的《知识分子与中国》一书中,2019年香港青年作家陈雅明为我编了一本《李怡语粹》,收进三篇访谈录,包括徐复观、劳思光和这篇余英时的访谈。

我在前文中,曾说过深受徐、劳两位教授的影响。但其实应该还加上一位余英时先生。只不过我与余先生接触不多,较少私人交往而已。

1982年访谈的内容很广阔,他最后总结说“关心中国前途的人不能没有历史文化的深度”。我想他这句话若换一个讲法,就是具有历史文化深度的人,不能不关心中国、台湾、香港的前途。也许这是他以后更关注两岸三地局势的变化,愿意接受关于时政的访谈和邀稿的原因。

德国哲学家黑格尔说,“人类从历史中学到的唯一教训,就是人类没有从历史中吸取任何教训。”这句话说明人类社会的悲剧何以会不断重复出现的原因,也说明历史教训对人类社会是何等重要。然而,在专权政治下,历史著述大都为当权者服务。英国作家乔治·欧威尔的名句是:“谁能掌握过去,就能够掌握未来;而谁能掌握现在,就能掌握过去。”掌握历史的话语权,对许多国家掌权者来说至关重要。

因此,一个学贯中西,真正认识历史真相,又能够诚实地以古鉴今的学者,他能够评论时政,对人们思想的导正,是多么重要。我个人在余先生评论政治现实的访谈和文章中,也受到很大启发,思想获益匪浅。

比如在1982年访谈中,谈到中国的统一问题。当时我已经从政治现实中,认识到在专制政权仍然存在的情况下,中国绝不该寻求统一。但在海峡两岸都实现了民主、自由、法治、人权的情况下,如徐复观先生所言,统一就是天经地义的事。但深谙历史的余先生就认为,天经地义的大一统,无形中也淹没了很多东西,“很早的统一,书同文,车同轨,人们歌颂秦始皇的功业,把很多地方文化、地方特性都埋没了”。他认为,今天对统一问题应该采取开放态度加以研究,“不能武断地、不加思索地认为统一就是天经地义……。如果用政治强力来统一香港、台湾,恐怕不用几年,现在这些多姿多彩的文化形态和生活方式便都消失了”。

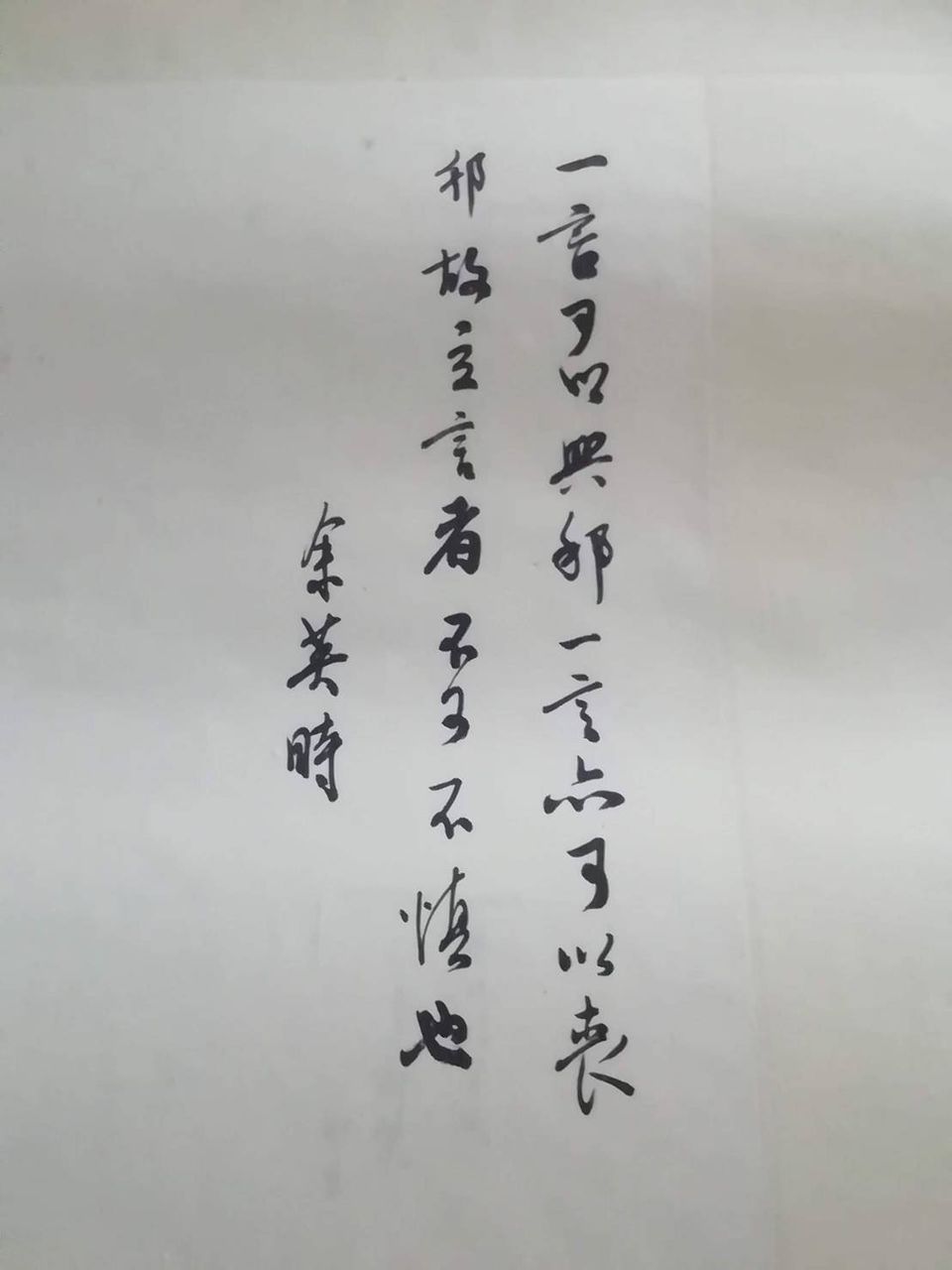

这以后,余先生给《九十年代》写过好几篇文章,也接受过我几次电话和面对面的访谈。1990年六四周年,他给我们写了文章。《九十年代》台湾版创刊,他也写了篇短文勉励。1991年2月,我参加夏威夷大学一个有中港台与海外著名学者参与的《二十世纪中国的历史反思》研讨会,与余先生相处了几天,深感他温良随和。他应我邀请,爽快为我们台版的周年题字,上写:“一言可以兴邦一言亦可以丧邦故立言者不可不慎也”。

余先生最重要的议论时政的长文,是1996年中共因台湾举行总统直选而向台海发射导弹,余先生在三至五月共写了三篇文章,分别在北美《民主中国》网页和台湾《中国时报》发表。《九十年代》在1996年11月号节录了余先生其中一文《海峡危机今昔谈》的若干段落。我也用电话访问余先生请教他“中国人能否超越民族主义激情”。

余先生文章引用一位法国社会学家提出的“羡憎交织”的观念,即企羡与憎恨的心理交织在一起又长期受到压制,不能痛快表达出来。他说,今天不少中国人对美国为首的西方国家,激荡著一股难以遏制的“羡憎交织”情结,而中共就把这种情绪导入“反西方”“反台湾”的轨道。他认为,中国大陆现在的民族主义,不是抗战时代或之前的自卫的民族主义,而是进攻的民族主义,与希特勒当年运用的民族主义“先后如出一辙”。

余先生三篇文章发表后,中共官方的《瞭望》周刊指斥余英时“为西方极少数反华仇华势力充当急先锋”,“连西方反华势力的人士也不敢如此放肆”。但纯粹是混骂,对余先生提出的论点全无触及。

余先生在接受我的访问时说:“因为我批评得对,它才有这样的反应。如果说不中,它何必反应呢?”

“智者师历史,愚者师经验”。我办杂志和写评论数十年,若还算有点智慧的话,那么部分的智慧,是得自于从历史中吸取教训去批判现实政治的余英时先生的。

图1,1982年十月访问余英时教授。

图2,余先生为《九十年代》台湾版题字。

(原文发布于2022年5月18日)

《失败者回忆录》连载目录(持续更新)

题记

闯关

圈内圈外

杀气腾腾

煎熬

伤痛

动荡时代

抉择

那个时代

扭曲的历史

先知

自由派最后一击

我的家世

沦陷区生活

汪政权下的乐土

沦陷区艺文

父亲与沦陷区话剧

李伯伯的悲剧

逃难

愚者师经验,智者师历史

战后,从上海到北平

古国风情

燕子来时

在左翼思潮下

1948树倒猢狲散

猪公狗公乌龟公

《苹果》的成功与失败

怎能向一种精神道别?

自由时代的终章

清早走进城,看见狗咬人

确立左倾价值观

“多灾的信仰”

最可爱的人即最可笑的人

中学的青葱岁月

被理想抛弃的日子

谈谈我的父亲

父亲一生的辗转挣扎

父亲的挫伤

近亲繁殖的政治传承

毕生受用的礼物

文化摇篮时期

情书——最早的写作

那些年我读的书

复活

不可缺的篇章

不可缺的篇章之二

不可缺的篇章之三

不可缺的篇章之四

不可缺的篇章最终篇

没有最悲惨,只有更悲惨

归处何方

刘宾雁的启示

徐铸成的半篇文章

五六十年代的香港人

通俗文化的记忆

左派的“社会化”时期

伴侣的时代

那些年的太平日子

香港历史的转捩点

福兮祸所伏

香港辉煌时代的开始

我们是什么人?我们往何处去?

二重生活的悲哀

《七十年代》创刊背景

脱颖而出

觉醒,误知,连结

非常有用的白痴

有用则取,无用则弃(非常有用的白痴之二)

中调部与潘静安

非蠢人合做蠢事

接近绝对权力的亢奋

无聊的极左干预

从钓运到统运

那年代的台湾朋友

统一是否一定好?

台湾问题的启蒙

推动台湾民主的特殊角色

中共体制内的台籍人士

踩不死的野花

文革精神

文革缔造中国的今天

极不平凡的一年

批判极左思潮

民主假期

裂口的开始

太岁头上动土

爱荷华的“中国周末”

1979年与中共关系触礁

那几年,文艺的沉思

爱荷华的平和交锋

从认同到重新认识中国

九七觉醒

美丽岛大审对我的启示

从事媒体一生的座右铭

念兹在兹要记下的辉煌

香港前途问题带来的恐慌

从来没有“民主回归”

和许家屯的一次交锋

牢记至今的一段话

从创办到离开天地图书

《七十年代》和天地分道扬镳

“庚申改革”的流产

中共帮我们洗脱左派色彩

与徐复观先生的两年交往

徐先生的临终呼唤

“爱国是无赖的最后防线”

守护我们的心智

江南案的考验

专权政治逆转的里程碑

“李匪怡”和《香港1997》

一国两制的根本问题

港人治港只是诱饵

“京人治港”是否较好?

“基本烦”和霎眼族

与劳思光的交往

不受术数摆布的劳思光

在德国的访问的感触与认知

在新加坡初识黄春明

首次踏上台湾土地

第一道晨光

无意中成了“动乱的酝酿”

狱中老人成就一名奇才

六四的记忆与感受

中国,一口活的“官财”

我曾爱过这四十岁的女人

中共高层第二代揭露的内幕

内幕之外

《九十年代》台湾版创刊

江泽民施计过关保位

我的愧疚

我所认识的黎智英

我所认识的黎智英(中)

我所认识的黎智英(之三)

我所认识的黎智英(终章)

与黄永玉的交往

真有“九二共识”吗?

俄罗斯历险记

一个预言,一首挽歌

香港不会再有张敏仪

共产党不会再有罗孚

以感激心情,告别殖民主义

永远的港督彭定康

别了,无法再“复制”的英治香港

董建华开头不是这样的

回归前的保钓闹剧与悲剧

一生事业与心路所系

余英时与《九十年代》