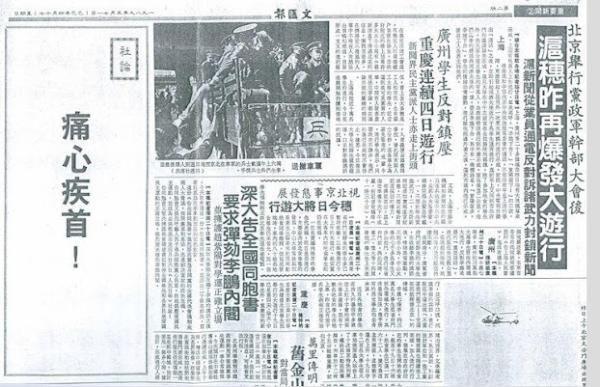

1989年5月20日戒严之后,香港文汇报隔天以“开天窗”形式发表社论,只刊登“痛心疾首”四个大字。(网络)

今年是“六四事件”35周年,也是香港《文汇报》发表开天窗社论“痛心疾首”的35周年。这个开天窗社论,是中国当代政治史和中国报业史上的一件大事,是中共夺取全国政权75年来唯一一次有它的传媒公开声讨中共的事件。1989年5月20日,中共宣布在北京戒严,准备屠杀和平请愿的学生。针对此一血腥部署,《文汇报》当晚即发表这个四字社论,刊登在21日的报纸上。开天窗社论充分反映香港亲共阵营的不满和愤怒,也动员了香港百万同胞走到街头抗议中共,在当时起了足以比拟千军万马的动员威力。社论发表时,我适逢在北京采访学生运动,我拿报纸到天安门交给学生,学生们马上复印了数千分分发给各方人士,对和平示威的学生产生积极的支持作用。“六四屠城”后不久,《文汇报》即遭到整肃。在面对整肃的压力时,当年的四个当事人都有不同的反应,从这些不同反应可以看到人性与党性的挣扎。

一,“开天窗”是报社内集体创造

“开天窗”社论的四个主要当事人及其在事件中的角色分别是:

1,曾敏之:他当时是《文汇报》副总编辑、代理总编辑。他主动提出开天窗、主张用“痛心疾首”这四个字。他有“原创”之功。

2,李子诵:他当时是《文汇报》社长。曾敏之向李子诵提出他的建议后,李遂与金尧如商量。

3,金尧如:他当时是《文汇报》董事,1984年前任《文汇报》总编辑。他既是李子诵的老拍档,也是好朋友,两人关系很好,李遇到重大问题时首先会找金商量。

李、金商量后,担心“痛心疾首”太刺激,不容易为新华社(中共香港工委的外衣)通过,故建议改用一个措词比较平和的成语“夫复何言”。曾敏之不同意,双方决定把这两个建议一同送新华社审批,由组织决定。

张浚生是“痛心疾首”的最后把关人

4,张浚生:他当时是新华社香港分社副社长,主管宣传、文教事务,是香港中共报章的总主管。他挑选了“痛心疾首”四字。他是“临门一脚”的功臣,没有他同意,社论是不可能出现的。

从这里可以很清楚地看出,这个“痛心疾首”开天窗社论,是集体创作的结果。四个当事人中,除了李社长外,其他三人都是中共党员:曾敏之倡议、金尧如赞成、张浚生拍板。

1989年的6月9日(即开枪后5天),邓小平接见戒严部队,充分肯定他们的镇压成果。这次接见向全世界传递一个明确的资讯:镇压是邓小平亲自负责的,他是总后台。这个资讯对当时香港很多共产党员以及长期追随中共的左派人士来说,是对自己良心的考验。“党性”要求他们“归队”,但有良知的人却很难作出这个决定。具体在《文汇报》“痛心疾首”社论问题上,四个当事人的反应都不同:

一,曾敏之:他痛苦地挣扎了好几个月,终于向现实低头,“归队”了。

二,李子诵:他义无反顾,勇往直前,在电视机镜头前宣布从此不再跟共产党。

三,金尧如:他也是义无反顾,勇往直前,退出共产党,远走异乡。

四,张浚生:他迅速“回到正确的路线来”,强硬整肃《文汇报》,以洗刷自己在“痛心疾首”问题上的错误(从中共立场看)决定。

二,人性与党性的挣扎

几个共产党人为什么会以“开天窗”的形式表达不满?笔者认为,这是在大是大非的问题上,共产党人也偶尔会闪亮人性光辉的一面。但是当他们知道惨剧的总指挥是党的最高领导人邓小平之后,他们的“党性”马上涌现,掩盖应有的“人性”,从而有曾敏之和张浚生的表现。下面笔者将以张浚生为例说明一些中共党员是如何从“人性”回归到“党性”的。

笔者前文指出,“痛心疾首”社论是“集体创作”的成果,如果是功,张浚生绝对是“临门一脚”的“功臣”,如果是过,则他绝对要背黑锅。

张浚生先生在2011年发表回忆录《亲历:回归与合并》(见图)。在他的回忆录里,在他自诩“处变不惊、当机立断”的第8章里,他矢口否认是他批准“开天窗”的社论,他说:“我一听说‘开天窗’的事,立刻就说,那不行,这么大的事情闹出来还了得!……我马上拎起电话打给李子诵,我说:‘李老,听说《文汇报》明天要开天窗,这绝对不行。’……到了半夜两点钟左右,报社的几个负责人陈伯坚、张云枫、邹平涛等到我家里来,说那些人一定要‘开天窗’,天窗上就是‘痛心疾首’……他们说,不用‘痛心疾首’,改用‘夫复何言’是否可以。我说,不管用什么字句,‘开天窗’都不行,都是一样的。大家僵持了一会,他们就回去了。”(《亲历﹕回归与合并——张浚生访谈录》第193页)第二天《文汇报》社论出现了“痛心疾首”。张浚生说:“这件事政治影响非常恶劣,在新闻史上这类事件也是很罕见的。当天一早,我们新华社香港分社的几个领导碰面的时候,我就给他们讲了昨天半夜发生的情况。社长许家屯和其他副社长都知道在这种情况下谁也没办法,控制不了局面,大家都没有说什么。”(同上第194页)。

张浚生把参与及拍板事实抹得一干二净

张浚生把自己的参与及拍板决定采用“痛心疾首”的事实抹得一干二净。在他的笔下,他从一开始就是立场坚定、旗帜鲜明地反对《文汇报》开天窗的。

我们不妨看看许家屯的回忆录是怎么写的。许家屯说:“李鹏下令北京市戒严后,5月20日,副社长张浚生告诉我,《文汇报》社同仁准备以社论开天窗的方式来反应,拟在两个词内择一使用,一个是‘痛心疾首’,另一个是‘夫复何言’。报社同仁讨论后,多数人主张用‘夫复何言’,张浚生考虑用‘痛心疾首’,征求我的意见。我知道不可能阻挡,虽然这种处理方式,可能后果很严重,我还是点点头,表示同意,说:‘你去处理吧。’明确地示意我赞成他的意见。”(《许家屯香港回忆录》第14章)。

许家屯证实张浚生选择了“痛心疾首”四个字

在这里许家屯清楚地指出,是张浚生选择了“痛心疾首”四个字。对于许家屯这个纪录,张浚生以许家屯记忆有误作为解释,他说:“许家屯在回忆录中说,《文汇报》开天窗的这件事,是李子诵他们请示我,我同意了。后来又报告了许家屯,他也同意了。其实根本不是这回事。那天晚上因为我坚决反对,报社的人在我家里沉默了一会儿就走了,究竟怎么做也没有说,所以我并没有向许家屯报告。他在回忆录中那样写,好像是在承担责任,但事实并不是这样的。在《文汇报》的有关问题上,他有好些地方都写得不符合事实,不知记忆有误还是有其他顾虑。”(《亲历﹕回归与合并——张浚生访谈录》第194页)。

如果张浚生认为许家屯的纪录有误,那么当时4个主角之一的曾敏之又是如何纪录的呢?根据陆士清先生撰写的《曾敏之评传》(2011年),曾敏之回忆说,当他提出开天窗的建议获得李子诵同意后,两人又商议在天窗上写上什么字,他说:“他(指李子诵)提出‘夫复何言’,我认为毫无抗争意义。我提‘痛心疾首’一词,他同意了。我趁机向张浚生请示,他与许家屯当时是同情学生请愿的,思想感情相通,在电话上赞同我的‘痛心疾首’。于是我郑重写了这四个字,交王伯遥安排付印,当报纸大样完成,由我签字出版,《文汇报》的开天窗震动一时。这就是《文汇报》开天窗题词的过程,有人证、物证可以证实历史的真实。”(《曾敏之评传》第312至313页)

把许家屯和曾敏之这两个发布时间相距十多年的回忆录和传记来互相印证,都可以看到张浚生的角色是非常清楚的。曾敏之更强调是有人证和物证,所以张浚生想不认账是无论如何都做不到的。

再看看另一当事人李子诵是如何记忆这件事。根据金尧如的回忆录﹕“李子诵说过‘推动他一往无前的另一位共产党员,是张浚生’。李子诵多次对我(笔者按:指金尧如)说:‘张浚生很好,多次来我家慰问我。’张说:‘李老,我和你心灵相通。看到爱国学生为争取中国民主、改革,发扬忘我牺牲精神,我的地位,只好眼泪往心里流。我希望你李老保重,等待我们党内的健康力量出来。局势一定会改变,学运的希望一定会实现。’社论开天窗的‘痛心疾首’四字是经他批准的。。。。李子诵说:‘新华社副社长、工委副书记张浚生是我们的领导,他和我心灵相通,鼓励我坚持下去等候党的健康力量上台,我敢不奋勇向前吗?’(见金尧如《香江五十年忆往》第308页)。

几个当事人的证词都非常清楚,张浚生的角色是无法抵赖的。为什么张浚生当时会同情学生呢?我认为,在大是大非面前,正常心智的人都会有理性和义愤;在预感一场屠杀即将来临的情况下,大多数人都会有恻隐之心,这些都是人性的光辉。在“六四”屠杀前夜,很多中共党员都在一刹那闪烁了人性的共有光辉。其实我觉得,在那种环境下,张浚生有这种表现,才是一个正常的人。所以他实在没有必要去掩瞒自己难得出现的人性。作为一个有血有肉的人,张浚生实在不必介意当时自己曾经同情学生并支持过“痛心疾首”。当然,作为一个只讲党性不论人性的人来说,那就是另一回事。

三,回归党性后的恶行

为了洗脱自己在批准“痛心疾首”开天窗社论上的角色,张浚生事后更做出一些构陷李子诵和金尧如的事情,这可以从他自己的回忆录中看出。

对于李子诵,张浚生的回忆录说:“‘六四’事件已经过去一个多月,我们那样做工作还做不下来,看来最终还是要从组织上加以调整。所以,我就开始做准备。”(《亲历:回归与合并》第202页)

张浚生究竟做了什么准备?他没有直接说,但从他的回忆录里可以看到,一是查核《文汇报》的股权结构,看看李子诵持有多少股,其他股东是谁等(第204页),二是到广州取回李子诵申请退休的报告(第202页)。这些都是为了日后撤换社长时的依据。他着人去取这些资料时说:“你们赶快去广州拿回来,最近可能会用到。后来,这些材料果然派上了大用处。”(同上,第202页)。这就说明,张浚生早就有计划、有预谋地准备撤换李子诵了。

对于金尧如,张浚生的回忆录说:“7月14日上午,我去深圳,和事先约好的内地有关部门的同志谈金尧如的问题……我带去十份材料,每谈到一个情况,就交给有关部门的同志一份材料,以便他们全面掌握金尧如的情况。”(同上第202页)。熟知中共语言习惯的人都知道,张浚生笔下的“有关部门”,实际就是指国家安全部,是中共的一个专政部门。这就表明,张浚生已经在部署逮捕金尧如了。这是迫使金老总要在花甲之年远走异乡的一个原因。

除了构陷李、金之外,张浚生还强迫《文汇报》“限期转弯”,终于激起报社40多名员工集体辞职。

从张浚生身上我们可以清楚地看到,一个共产党员如果任由党性凌驾人性时,他是可以作出很多伤天害理的事情的。