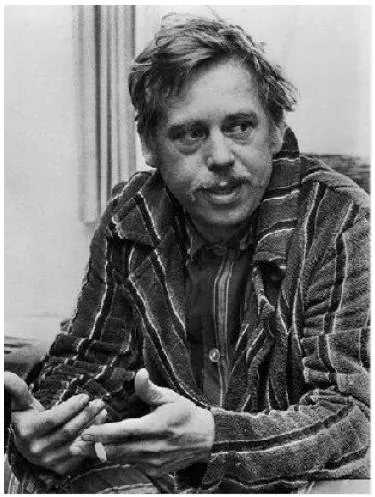

流亡德国的中国作家,法兰克福书展和平奖获得者廖亦武9月4日作为今年柏林文学节主题嘉宾在开幕式上发表演讲,呼吁关注藏族民众。该演讲稿被译为德文发表于《法兰克福汇报》。本台经廖亦武本人授权发表中文全文。

当1989年6月4日凌晨,20多万野战军合围中国首都北京,沿途射杀手无寸铁的抗议民众,製造了让全世界为之震惊的天安门大屠杀时,发生在同年3月5日的西藏拉萨大屠杀却被淹没了。因为西方新闻媒体的缺席,丧心病狂的镜头没被记录下来。圣城拉萨比皇城北京小十几倍,八角街广场也比天安门广场小十几倍,可是在如此狭隘的空间,竟有一万多和平示威者和一万五千多武装到牙齿的士兵冲突,其结果,300多平民死于非命,3000多平民被投入监狱,"罪大恶极者" 随后被判处死刑。位于布达拉宫右侧的大昭寺,因为率先升起象徵西藏独立的"雪山狮子旗",而被士兵攻佔,寺内至高无上的塔经--它象徵着藏传密教众神在世间的尊严--被入侵者纵火焚毁。成千上万的佛教徒为此放声悲号,不断有喇嘛扑过去救火,却不断被射杀在烈焰之中。

在烈焰中殉道的镜头可叹可泣,这给后继至今的自焚者开了可叹可泣的先河。

这一年,也是柏林墙倒塌的这一年,第十七世噶玛巴才4岁,天真无邪。但随后的1992年,按照藏传佛教"转世"传统,经多年辗转的寻觅,他被寺庙的诸多高僧大德,从茫茫雪山草地间的普通农家辨识出来,并通过达赖喇嘛确认,为十六世噶玛巴的轮回法身。作为继达赖喇嘛、班禅喇嘛之后影响力最大的宗教领袖,他入住距离拉萨60余公里的楚佈寺,一座具有800多年历史的圣殿。不知1989的杀戮,还有1959年那场导致达赖喇嘛流亡、国土沦丧更为可怕的杀戮,给一个被天命圈定的稚嫩灵魂,留下了如何的划痕?

眨眼又过7年,噶玛巴14岁了。虽然法相庄严,受到全藏老百姓的顶礼膜拜,但毕竟是个纯真少年,充满对彼岸世界的好奇。据记载,达赖喇嘛在相同年纪,喜欢拨弄钢琴和收音机,思考无线电波刺穿地球的问题;而讨厌政治,也讨厌被任何俗世政府管束的噶玛巴,在诵经功课之馀,却热衷于音乐和诗歌。西藏历史上,有位如雷贯耳的情歌活佛,第六世达赖喇嘛仓央嘉措,为了爱情,竟然捨弃布达拉宫的宝座,他的谣曲至今在雪域回荡,连我这个汉族流浪汉都学会了--远去的大雁啊,飞到巴塘就返回吧,你的爱人在原地等你呢--博览群书的噶玛巴,当然熟悉这300多年前的谣曲,他居然在寺庙内组建乐队,据传闻,他喜欢当代摇滚和当代电子乐,是相当出色的词曲作者,还亲自担任主唱。如果有机会,我将当面拜问尊者,对二次世界大战后的"垮掉一代"有何感受?对诗人金斯伯格和歌手鲍勃· 迪伦有何感受?因为后者是我青年时候的偶像,特别是迪伦的《答案在风中飘》--一个人要走多少路,才能成为一个人?炮弹要呼啸多少次,和平才会降临--噶玛巴也许会含笑不语。

可谁能料到,担负着整个种族命运的至高的噶玛巴,却与我,一个不足挂齿的底层文人,有着类似的遭遇--都被多次阻止出境。我曾经递交了若干申请,并保证避开政治话题,只谈文学,有去有回;他也递交了若干申请,并保证避开政治话题,只谈佛法,有去有回;最后,在失去自由的威胁下,我铤而走险,穿过中越边境,辗转来到德国;而他,也在严密的监控下,宣布闭关,却暗中在忠实随从的掩护下突然出走。

他当时才14岁,而我出走时已经53岁了。孔夫子説"五十而知天命",所以我在离开前,用孔夫子亲手编纂过的《周易》占卦,得"复",也就是佛经里的轮回之意。而噶玛巴的轮回,其意义比我这只小小蚂蚁的轮回,要深远得多。他踩着1959年达赖喇嘛出走的足迹,颠沛八日八夜,要翻越被称作世界屋脊的喜马拉雅山脉!这是怎样可怕的旅途啊!几十年来,成千上万的藏人,为了摆脱奴役,去印度朝觐神圣的达赖喇嘛,或被变幻无常的暴风雪所吞噬,或被共产党边防军的子弹所击毙,侥倖成功者中,有不少沦为异乡的残疾人。可是噶玛巴,14岁的不懂政治、只懂佛法的噶玛巴,竟奇迹般抵达印度达兰萨拉,风尘仆仆却完美如玉。达赖喇嘛和噶玛巴,一老一少,两代流亡活佛终于在一起了。他们既是尊者,也是用双脚回应鲍勃·迪伦歌声的功德圆满者--一个人要走多少路,才能成为一个人。

达赖喇嘛説过大意如此的话:共产党不是我的敌人,而是我的"老师",因为"老师"的逼迫,我不得不走出西藏。可我不走出西藏,也就像我的若干前世一样,只是雪域之间比较封闭的活佛,佛法以及西藏的祈愿,也不可能像今天一样传遍世界。噶玛巴没有说过这样的话,他是艺术家,觉得诵经和音乐,比语言更有力量。于是他和众多西方音乐家合作,灌制了大量的音乐CD,以惊涛拍岸的当代摇滚节奏,去一遍遍吟诵六字真言。他的音乐和诗歌,在西藏和中国,以地下管道自由地传播着。我的作家朋友汪建辉,听了我从成都盗版市场淘回来的《噶玛巴千诺》,不禁写了一句诗:谁能阻止一个人内心的微笑?像西藏这样一个饱经杀戮的种族也会有微笑吗?他们有仇恨吗?他们在以牙还牙吗?没有。他们在忍受,实在忍无可忍了,他们也不会去伤害别人;实在忍无可忍了,他们也只会伤害自己,前赴后继地引火烧身。从2008年3月14号,共产党再次犯下亵渎神灵、屠杀僧侣的弥天大罪后,他们一次次呼喊"西藏自由",然后浇透汽油,点燃自己。截止今年7月份,已经有49位藏人自焚。

世界啊,看看这些被烧焦的躯壳吧--他们的灵魂还会微笑吗?在噶玛巴的音乐里,自焚者的灵魂还会微笑吗?共产党能把他们的屠刀举到天堂吗?谁又能阻止风儿和落叶、歌唱和寂灭、以及穿越生死的自由轮回?

大约8年前,我从四川成都逃到云南丽江,在某个汉藏杂居的村落,首次听到噶玛巴的《愿望之歌》,深受感召。乘着酒兴,我抓起在监狱里学会的洞箫,吹奏了唐代名曲《阳关三叠》。时光之河顿时倒流,阳关之外是漫漫黄沙,绝代高僧唐三藏,骑着识途的老马,走出箭楼,不远万里去印度取回真经。佛教由此传播,之后又因地域差异而分支为大乘和小乘,汉传和藏传--劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人--我的先人这样吟诵道。而通过转世轮回,将先人和今人融为一体的达赖喇嘛和噶玛巴,体内是否也流淌着唐三藏的血液?我如此浮想联翩,竟忘记刚刚经历过家破人亡,忘记暗地里还有便衣警察的监视。我祈祷将来有一天,因缘际会,噶玛巴与我,能如两个不问来路的远古旅人,撇开高低贵贱,撇开世相百态,儘兴唱和一番。西出阳关无故人吗?对呀,佛法无边,西出关山,我们都是既无故人,也无祖国。可不同的是,噶玛巴有他代代传承的伟大使命,对于整个藏族,哪里有达赖喇嘛、班禅和噶玛巴,哪里就有故人和祖国。

源于此,当我3月份被选定为柏林国际文学节2012年的话题主宾,竟心血来潮,向文学节主席乌里先生提出邀请第十七世噶玛巴。

《邀请信》随即发出,我们明白这件事的难度。我的朋友廖天琪承担了开头的联络,随后,我的朋友郭忆梅承担了更为繁複的沟通。她俩都是在德国生活了半辈子,却心系藏族人苦难的台湾人,对东西方截然相反的社会形态,也有深刻的洞察。当我们得知噶玛巴今年没有出行计划,却仍不愿放弃,原因是几个月来,由于共产党的铁腕镇压,藏人的自焚愈演愈烈。

信心不减的达赖喇嘛已经77岁了,依旧为西藏的前途而四处奔波;而噶玛巴才27岁,其救世决心,已经在他新近导演的长达数小时的历史剧《密勒日巴》里显现出来--密勒日巴诞生在900多年前,是噶玛巴同一的噶举派上师,因为历经劫难而专攻呼风唤雨之巫术,对仇家实施酷烈的报复,却没给自己带来丝毫的快意。为了从仇恨深渊里解脱,他另寻密宗上师,通过九层地狱一般的考验,是雪域西藏家喻户晓的诗人和哲学家,终于修成正果。

在地缘政治之外,往日的密勒日巴为今天的噶玛巴,指明了方向。以修炼、弘法和艺术去超越无神论之罪恶独裁,抚慰人们久治不癒的创痛。可当今乱世,共产党中国通过压搾老百姓而经济腾飞,已经演变成威胁地球生态平衡的怪兽,这只怪兽的胃口越来越大,不仅要将本土糟蹋成世界上最大的自然和人性的垃圾场,而且通过明里和暗里的交易渗透,企图将全人类"垃圾化"。不少西方的政治家、企业家甚至人权活动家,碍于西藏宗教和历史的複杂性,碍于短期的经济衰退,更碍于共产党毫不退让的姿态,不仅漠视西藏的泣血和自焚,而且将此误读为与恐怖主义半步之遥的"走极端"。于是,尊者噶玛巴忧心忡忡地写下诗篇--

冬季的某日,

我独处一隅,

然而此时,

却不知该真正朝向何方,

冷冽中,力竭的人,漫无方向地祈祷着!

故乡啊!故乡,你在何处?

或许,是你不愿见我这漂泊的人,而消失无踪!

苍天啊!

今日听说,您没良心的,

给予我的故乡和同胞们,

前所未有的苦痛......

可谁又会料到,对应噶玛巴诗篇的,却是流亡藏人江白益西于2012年3月26日在新德里街头自焚,以抗议1989年3月5日拉萨大屠杀的制造者胡锦涛访问印度。27岁的江白益西,像一根烈焰腾腾的火炬,高喊着,狂奔50米,轰然倾倒。他在遗嘱里写道:

尊严是一个民族的灵魂,是寻找正义的勇气,更是未来幸福的嚮导......自由是所有生命物的幸福所在,人失去自由,就像风中的酥油灯......我用火点燃珍贵的自己,是向全世界证实六百万藏人的苦难、无人权及无公平的处境,如果您有慈悲心,就请关注弱小藏人的处境......我们要使用传统宗教、文化和语言的基本自由,要有基本人权,希望全人类能够支持我们。藏人才是西藏主人,西藏必胜!

西藏至尊者和自焚平民的声音,同时让我们听见。经过多次努力,心急如焚的我们,终于和噶玛巴办公室约定,要万里迢迢,奔赴达兰萨拉,于8月3日上午拜见尊者,恭请他莅临柏林文学节,直面几百位各种肤色各种信仰的被邀嘉宾,为西藏及世界祈福。可始料未及的是,我这初来乍到的流亡者,护照和出境签证都有问题。

作为德国最高人文领域和平奖的得主,我接受我的朋友郭忆梅的建议,向德国外交部长求援。我提笔写道:

尊敬的Westerwelle先生:

谢谢您的祝贺信。

记得2010年3月,我第15次被阻止出境,十几个荷枪实弹的机场警察,像抓杀人犯似的,将已经上飞机的我,绑架下来。接着,我被囚禁在家近一个月。而您,一个民主国家的外长,在柏林发表公开的声援讲话,并预言有一天会在德国欢迎我。

我在去年走出了中国,发表了被独裁当局严厉禁止的监狱回忆录,我用自己的双腿,实现了您的预言。Westerwelle先生,请接受一个底层作家的迟到的谢意!在冥冥当中,这意味着什么呢?接踵而至的,是我获得了德国图书贸易和平奖,我又看见了我早已熟悉的您的名字。

您称我为"纪念文化的勇敢的开路先锋",我不敢沾沾自喜,反而觉得有更沉重的东西压在肩上,因为一个逃出独裁国度的见证者,当已经站在自由土地上,应该做的,就是为他人摆脱苦难而奋战。

由此,我要向您紧急求援。

您知道,从去年到今年,西藏人在不间断地自焚,作为我,一个长期关注西藏,并会见过达赖喇嘛的中国作家,一种愤怒和内疚夹杂的情感,让我迫不及待想做点什么。刚巧,柏林文学节委托我担任今年的主题嘉宾。

我们正在努力争取让大宝法王噶玛巴来柏林文学节,我将在开幕式上,请他为西藏和全人类的和平与安宁,颂祷《噶玛巴千诺》。他是继达赖喇嘛之后,又一位出走的宗教领袖,被公认为达赖喇嘛的继承者,并且是一位音乐和文学的天才。他的音乐CD,在西藏、中国和台湾,流传甚广。

我和我的朋友们,带着柏林文学节的使命,准备秘密前往,恭请噶玛巴。但是目前,在他出境的问题上,有一些外交上的麻烦。所以我恳请您,尊敬的 Westerwelle先生,通过您所熟悉的途径,与印度外交部门沟通,以达成这项绝佳的美事。这对不断自焚的西藏人,这对世界上唯一的"痛失国土"的种族,该是个多麽大的鼓舞!

西藏这个长期弱势的族类,会像我和我的朋友们一样,由此记住以您为首的德国外交部门为他们无比爱戴的噶玛巴所做的一切。这将是一个历史性的事件,一个 1980后的宗教领袖,在文学节上,与来自世界各地的诗人、作家、艺术家交流--用诗篇和音乐--去抚慰那些自焚的亡魂,并预示一个希望渐渐升起的远景,让前赴后继的自焚者渐渐止步。

正如你在给我的信中所言,无论我过去作为"时代录音机"的努力,还是今日作为"文学节主题嘉宾"的努力,都是"走向和解之路的一个痛苦但必要的过程"。所以我冒昧地写信给您,我相信,对于我们恭请噶玛巴来柏林的这一追求公义的行动,会得到一个文化和历史记忆上,领先于他国的政府的支持。

盼望由您带来的佳音。

寄出这封信的六天之后,我们应邀在外交部,与十馀位外交官进行会谈,然后就是焦虑的等待。我们已经买好去印度的机票,但随后不得不退票。我打算去印度大使馆门前绝食抗议,但随后又被德国外长办公室竭力劝阻。我的护照影印此时由他们再次转递印度方面。

在我起草这篇演讲稿时,郭忆梅和廖天琪,这两位菩萨心肠的女性,或许正躲在自己家里,为藏人连绵的不幸而悲泣。我却说,如果失败,这是在西方世界,在一个认可自由、平等、博爱的地方的暂时失败,比独裁铁腕下的危及生命的失败,要轻鬆多了。比达赖喇嘛和噶玛巴,负载着整个种族的命运,翻越喜马拉雅山脉,要轻鬆多了。甚至比我去年不得不逃离中国,要轻鬆好些。

况且,当我放下写作,步行去这条大街尽头的墓地,平息久久起伏的心潮之际,电话意外地响了。是外长办公室。他们説,已经向印度政府表态,支持我们离境,欢迎噶玛巴入境。

我说,作为来自中国的底层艺人,我的乐器已经准备妥当。

外长办公室説,请您再等等。

廖亦武 2012年8月3日于柏林

廖亦武在柏林文学节开幕式上发表演讲