群众暴力、法外暴力是上世纪六十年代文革前三年的一个重要特征,也是文革当局推动文革的一个重要的不可或缺的手段。非如此,他们就不能动摇和推倒当时的党政体制。在他们利用和推动这种群众暴力时,北京大学的“六一八”事件和事后的处理是一个非常重要的节点。也可以说是文革暴力的发轫点。笔者在一九六六年北大“六一八”事件时,是北大数学力学系四年级学生,当天在校园内目睹了这种野蛮暴力的实施。五十余年后,我仅以这篇短文记下对这次最早的文革暴力事件的追忆和思考。

1966年6月18日上午,我从所住的北大学生宿舍29楼出发,穿过著名的三角地,沿着当年的二食堂东面的空地朝大饭厅(现在的百年讲堂)方向走去,准备去东门内侧的一个阅览室,当时称第四阅览室看书。突然看到三个人沿着南校门入口处的通衢大道,向大饭厅方向奔来,中间一个人,头上戴着由厕纸篓做成的高帽,脸上和身上的白衬衣沾有大片墨汁。左右两个人手执细木棍,像赶牛赶马似的,并对其抽打。我当时十分吃惊,但当他们奔近时我就更加震惊了。中间那位十分狼狈的居然是当时的北大团委书记刘昆。

刘昆是当时北大最有希望的政治新星之一,他是留苏生或留苏预备生。作为校团委书记,他经常在全校学生大会上讲话,在北大学子中有很高的威信。文革爆发前,我们数力系四年级力学专业的同学在四川内江地区资阳县参加为期大约八个月的“四清”运动,他是我们北大师生的总领队,是县社教工作队的副队长。1966年过年,社教工作队全体队员撤回资阳县城,好让农民过年。来自内江地区的当地工作队员也纷纷回家过年,就留下我们北大百余名师生在县城,休息,整顿,过年。我们除了学习,总结经验,还聚餐,开联欢会。清晰地记得,在一个晚上,在大家的起哄要求下,刘昆唱了好几首歌。具体是什么歌,已经记不起来了,但肯定是苏联歌曲,应该是“喀秋莎”,“红梅花开”这一类的。他的音色纯美,演唱感情充沛,在节日的夜晚把我们从穷乡僻壤,带到了远方的“乌托邦”,让大家十分感动。

笔者当时实在很难把两个形象的刘昆联系在一起。等我回过神来,那两个人已经赶着刘昆消失在我的视线里。揣着一颗不安的心,我绕过大饭厅继续向第四阅览室走去。路过位于大饭厅北侧的哲学楼时,只见哲学楼大门前聚集了几十个人,这些人都处在骚动状态。我距离他们大约有十几米。当时没有靠近去观察,他们实际在做什么也并不清楚。但非常清晰地记得,有一个东欧国家的留学生跨着摩托车停在那儿观看。然后再看见,他脸色大变似乎极度受惊,踩下油门就飞速离去。这个留学生可能是罗马尼亚的留学生。当时北大校园内少量的国际学生主要来自朝鲜,蒙古,阿尔巴尼亚,罗马尼亚等国家,随着校园局势的进一步动荡,他们也很快地撤离了北大校园。刘昆戴高帽被两个人追打和罗马尼亚留学生骑摩托车惊慌逃离批斗会现场,像定格的照片永远留在我的脑海里,五十余年来未曾消退。

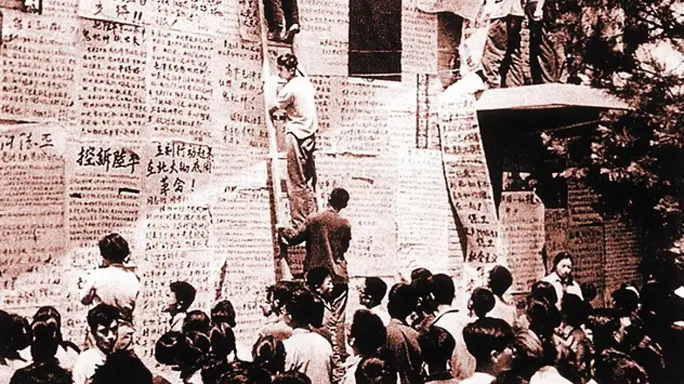

我事后按原计划去第四阅览室读书,读的应该是马恩列斯文集之类的东西。但大约在我读书的时候,北大校园内的多处继续发生背着工作组,乱斗乱揪干部和教师的事情。部分学生还在38楼前设立了“斗鬼台”,批斗了几十个他们能找到的中下级干部、教师。这些所谓的批斗,就是对受害者施行人格侮辱的暴力:诸如戴高帽、游街、泼墨汁、坐喷气式等。这就是文革史上著名的北大“六一八”事件。

北京大学校园内的乱揪乱斗现象发生时,正值北京新市委派驻北大的工作组在召开全校大会。工作组认为这是反革命势力利用空隙,有计划地企图争夺北京大学文化革命运动的领导权。工作组马上分赴各处制止乱揪乱斗。当晚十时工作组召开了全校广播大会,工作组组长、原河北省委副书记张承先作了声色俱厉的讲话。笔者当时和全班同学一起在大饭厅听了他的讲话。据笔者的回忆,现场气氛十分紧张。笔者也清晰地记得,他讲到不能引用毛主席在《湖南农民运动考察报告》上的那段著名讲话、即“革命不是请客吃饭,不能那样文质彬彬,那样温良恭俭让。革命是暴动,是一个阶级推翻另一个阶级的暴烈行动。”,作为乱揪乱斗的理论根据。笔者当时的直觉是虽然大部分同学都在这种迅猛的高压下觉得不舒服,但也反对戴高帽,反对污辱人,反对野蛮暴力。对工作组能迅速控制局面还是支持的。