以南京烤鸭的气势做派,本当循循乎出入庙堂,但它偏就悠悠然相望于江湖。在南京高档酒店里,习惯上很难看到烤鸭作为一道菜品出现。它的身份是民间的,像个中隐之徒,藏身于每个饭点各个巷口的车摊或店肆,热腾腾地渲染着凡世烟火。而它北方的嗣子,却大喇喇地高居庙堂,从不肯低入宵尘——但凡经营北京烤鸭者,至少是高屋轩阔饭庄格局。此一南一北两只烤鸭,代表的却是两京同又不同的文化韵味。

——高宇(作者)

有两部十几年前被我看到烂熟的电视剧突然蹿红起来好一阵,获封两大“神剧”。一部叫《大明王朝1566》,一部叫做《走向共和》。那会儿守着DVD一遍遍看,也没想到十几年后会有封神的这一出。两部剧的很多台词,让当时30出头正在职场江湖打滚的我,很是醍醐灌顶。《走向共和》里,袁世凯教育段祺瑞的一段话尤为印象深刻:

芝泉啊,你知道煮熟的鸭子为什么会飞吗?因为还没煮烂。

这水平,简直醒世恒言级别。

袁大人是在中南海的回廊里,用这话教育的未来段总理。袁氏河南人,在北京达到一生巅峰,据说食量如虎,记载称其喜食蒸鸭,以筷卷整片鸭皮囫囵吞之。但我总怀疑这样一位北方大佬吃饭,要真总给他上煮到扒烂的鸭子(比如著名的杭州老鸭煲),他能不能朵颐如初。作为后来纵横京城的权贵,大约慰亭大人还会跟烤鸭的缘分更大点。

据梁实秋先生的说法,北京烤鸭更具皇城气息的本名应该叫烧鸭子,虽然它比烤鸭听上去土得多。这一点我倒是相信,因为符合北京文化的特点。北京人在天子辇下活了数百年,炼就独一份的中庸皮囊,处世不托大也不轻易认怂,但时不时还得带出点皮里秋黄。本来高大上的东西,兴许就给安个轻描淡写的名号,透出“多好的东西爷都不当事儿”的劲头。烤鸭之叫烧鸭子,多半是这路子。

但即使管它叫烧鸭子,毕竟它也要烤得酥红油亮。烤出来真的是工架端正、器宇轩昂,极配帝京气度。这新出炉大胖油鸭子一眼瞥去,很有点夜晚筒子河畔,探灯下皇城大红墙的视觉压迫感。这种压迫感正经挺唬人,对认为烧烤禽类天经地义就应斩件整啃的南方人来说,猛然见此油腻巨物,怕是一股油嗝已从胃里翻出。不过他们很快就会知道,所谓“帝京气度”,除了指颜值,还指的是一等个色吃法:片成片儿吃。

以前世道人心还都算有点正形的时候,在北京任何一个地道烤鸭馆吃鸭子,看片鸭子都是重头戏。片鸭师傅一眼望去,甭管老少,都规规矩矩里透着从容和点子满不在乎的劲头,典型北京饭庄子把式“范儿”。师傅下刀利落规矩,鸭背上起刀,能先上来一小盘纯脆酥鸭皮让你赶紧趁热蘸砂糖的,绝对是靠谱馆子,野路馆子没这一出。后面你就看着他斜刀之法,大拇指顶在刀面之上微张微合,手腕画着小弧线,每一道小弧线后,拇指与刀面之间都会变出一片鸭肉,必得三层相连有皮有肥有瘦,放入长盘之中。此处无配乐,但韵律感天然十足,白乐天所谓“大珠小珠落玉盘”大概没这个气韵周正。眼里看着,脑子里自己配着乐,不大工夫,两盘排列整齐的鸭片上桌。师傅礼貌总结一句,推车走人,您就算跟那只红亮硕大的肥鸭子拜拜了。

如今想看这道正宗表演也不是没可能,但几率不高,反正我是有几年没见过了。新闻里默克尔大妈来了外交部专门给安排看这个,那咱也就不纠结了,好歹说明自己看不着也不算混得惨。

有一段时间为了给北京长脸,请外地朋友吃烤鸭概往全聚德领,就为吹个牛:“一会儿你们看啊,鸭子片出来两盘得是规规矩矩的108片。”然后中华老字号piapia打脸,跟外面馆子一样,两盘鸭片乱七八糟一堆完事。于是拿片鸭子吹牛之心遂绝,烤鸭的帝京气度遽然减半。

鸭子片成片儿,慢慢悠悠蘸上些甜面酱,放在一小片透明薄蒸饼上,再放进几根潍县大葱白切出的细丝,兴许还能放一根小细黄瓜条;一迭、两迭、三迭,成了一个直径比嘴小的卷,竖着往嘴里送;一口一口轻轻品,满口酥香但绝不油腻,也不可能有油渗出,如果有,只能说明您贪嘴,肉放多了,吃相就居了下乘。

这一整套食鸭如仪,相当于北京烤鸭的气度来源。您可以指摘它矫情,但怎么看也比斩成块啃着吃更像皇城里的做派。当然,以北京烤鸭的油性,真整块让您啃,也就不可能成为国菜级别的名馔。北京的文化习性里,万事讲究,但绝不装大尾巴鹰,烤鸭的吃法是有它饮馔学原理的。

网上不少同志去北京吃完烤鸭回来吐槽:“一大只鸭子就片那么点,骨头上还那么多肉就拿走了”。这事真对不住,这还就是烤鸭帝京气度里看家的东西,改不得。

自古都是以天下之物供京城,所以在绝大部分时间里,京城都不会物质匮乏。不管哪里做京城都是这样,只不过北京赶在了最后的两茬。京城不缺肉吃,更何况烤鸭从来都是贵物,非平民食品;它甚至不是酒菜,是压桌食物,必须与面饼相配以提供主食。所以北京烤鸭就不是用来以肉填饥解馋的。

烤鸭本身无味,不过借面酱之味;烤鸭本身很油,要用葱丝、黄瓜解腻。所以说到根上,吃烤鸭不是吃肉,是吃口感。就跟前些年上海文艺女性懒懒地歪在那儿,幽幽来一句:“我抽的不是烟,是寂寞。”一个路数。都是熟得烂透的文化锅里,锅底上暧暧昧昧、不清不楚又最腻腻咕咕的那种东西。

当年旗下大爷们先吃便宜坊一派的焖炉烤鸭,说它好在“酥”;后来宫里御膳烤房挂炉烤猪的手艺传出来,衍生出全聚德一派的挂炉烤鸭,大爷们说它好在“脆”。这一酥一脆,全是口感,跟味道和实惠无关。

烤鸭的精气神是从旗下大爷们那副做派里生出来的:跟口感有关的留下,没关的自然不要,管它浪不浪费。口感好的鸭片要有皮有肥有瘦,符合这要求的大约也就将将片出两盘。鸭架子上剰多少肉?从本质上讲与烤鸭这件事就没什么关系。至于明白人在馆子里只吃鸭片,然后大大方方把属于自已的鸭架子带回家再拾掇:肉剔下来加葱酱爆;骨架子熬上一砂锅白菜。那也跟烤鸭无关,属于北京人不装大尾巴鹰的另一种生活智慧。

1990年有部电影《老店》,葛优出演一位嘴刁的纨绔大少爷季公子。有场戏是烤鸭馆装鸡贼,给季公子这样的食家上白鸭烤的鸭子,给不懂吃的客人上湖鸭烤的鸭子,被季公子发现,于是给大家讲里面的区别和道理。葛大爷当时还瘦得像鬼,把个懂吃、尖酸又拿腔拿调的北京大爷刻画得到位。

北京烤鸭老家南京,随着迁都过继到了燕京。明、清两朝漕运,通州潮白河上是终点码头。河里由此散落漕米极多,就把鸭子吃得极为肥壮,久之生出了特有的北京烤鸭原料白鸭:因其在肌肉上单生出一层肥肉,便可以提供口感的酥脆。而普通湖鸭缺此一层,出不来真正的烤鸭口感。季公子因此给受骗的食客打了个抱不平,也算仗义。

百来年后的今天,北京烤鸭店们以健康为号召,鸭子有那一层肥肉的已是凤毛麟角,大家在懵懂食客的配合下,快快乐乐毫无风险地当着鸡贼。季公子若活到现下,怕不要每天一口老血喷出。

我没喷老血,因为我虽是北京吃主儿,但不是季公子那样的烤鸭拥趸。烤鸭于我,一年几次,有个念想足矣。

北京人虽然爱吃烤鸭,但其实不爱吃鸭。因为烤鸭在北京人眼里是个菜,而不是鸭子。甚至于很多老北京人爱吃烤鸭的原因,就是它没鸭子味。纯正的北京人基本不吃烤鸭以外的鸭子,嫌其有膻腥之气。北京像很多纯北方城市一样,鸡才是当家禽类。

但我是个北京人里的异类,我真爱吃鸭。各地鸭馔,从杭州稀烂的老鸭煲,到老广浓郁的烧鸭,都爱。结果就是反而对北京烤鸭不算上心,总觉得吃的是伪鸭子。当然,最入我眼与嘴的吃鸭之地,是另外一京,北京烤鸭的源头:南京。

靖难之役功成,朱棣却在南京睡不安稳,一心要回自己老巢定都。我很怀疑,那时候南京向北京移交的,就不只是个皇帝的印把子,还有未来北京的文化底模。这个底模,是一千多年汉文化在金粉之城精打细磨出来的烟水腔子。到了幽燕之地,被塞进刀削山河铸就的模具里逛荡,最终成就北京的帝都文化。其之嬗变,就如同南京烤鸭变成了北京烤鸭。所以,离开北京,如果还有一城让我自带文化归属感,恐非南京莫属。

南京三只鸭,烤鸭、板鸭、盐水鸭。其中烤鸭,出南京人多不知,盖因其北方姻子名满天下而至本尊受屈。我初食之是在二十年前,有人相请于南京小馆。知我嘴刁,特意于下午四时许,于某巷口小摊上购得新出烤鸭带来。比北京烤鸭身形稍逊,但也算得上硕大丰腴。一样的油光红亮,但皮质比北京烤鸭略显松弛。此鸭不片,斩件蘸汁而食,皮酥肉嫩,无鸭腥而有鸭味,回香甚厚。当即大获我心,觉得比家乡那只大胖子更像吃鸭。

以南京烤鸭的气势做派,本当循循乎出入庙堂,但它偏就悠悠然相望于江湖。在南京高档酒店里,习惯上很难看到烤鸭作为一道菜品出现。它的身份是民间的,像个中隐之徒,藏身于每个饭点各个巷口的车摊或店肆,热腾腾地渲染着凡世烟火。而它北方的嗣子,却大喇喇地高居庙堂,从不肯低入宵尘——但凡经营北京烤鸭者,至少是高屋轩阔饭庄格局。此一南一北两只烤鸭,代表的却是两京同又不同的文化韵味。

北京城四四方方,煌煌堂堂。立于端、午门之间,保证你兴叹天朝威仪。若要再加上些深里感触,就去看看天坛的森然古木、颐和园的周正山水便是,总之一切皆如黄钟大吕。北京烤鸭也是这黄钟大吕里的旋律,所以它规矩,端着,就像养心殿里君臣奏对的况味。多听听,人生格局大;听多了,累。

而曾经的建康城,号称的是“虎踞龙盘”。观金陵气象,当入东郊紫金山中,也就是风雨如磐换人间的钟山。数年前某冬日,小雨中游灵谷寺,登灵骨塔。待至塔顶而观四外,人便如在壮阔与波谲中巡翔。山而重峦,但无迭嶂,大气分明地云蒸而蔚;不见江水,但似乎已闻滔滔,是非成败如演烟云;心似飞扬,却非仙游,清气自有身却凝重。那一刻的况境,就是虎踞龙盘吧。比起来,居庸关的险峻,只让我悚然而惕;钟山的厚度,却不由我肃然而敬,如见千载兴替。

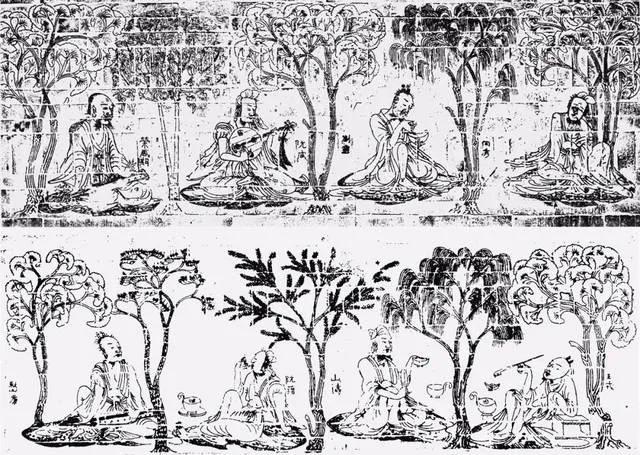

但南京城并不玩命端着这个架势,虎踞龙盘护着的是另一个南京城,一个烟水气韵的金粉之地。烟水气来自六朝,不说烟火而言烟水,不光是因为江南之水,更多说的是六朝风度下士文化的那股劲头。骨子里的脱俗却又不高冷,纵情欢愉而又哲思峻峭,如烟之烈又如水之绵。南京打东晋起,做了南朝之都凡五代,无数名士登钟山而御风,下山来又在乌衣巷陌解衣熏行,兴冲冲做个冶游浪子。数百年这烟水气薰磨出的气度,造就出一只派头十足但就爱在尘间恣意的烤鸭,大概毫不稀奇。

六朝的名士,许是能算上最早的自由派知识分子,他们大多成名和活动于建康。中国历史上另一个自由派知识分子活跃时期,是“黄金十年”的民国。作为首都的南京又是这一批人所在之地。前后抄上两次,在中国就很难找到比南京自由派文化传统更根深蒂固的地方,这就大合我这货的脾胃。在我的饮馔字典里,每一地的吃食无不烙印着它的文化基因。南京这座号称第一食鸭之城,在我看来烤鸭隐喻着六朝的况味,而脱不出民国之风的是另一只鸭子,盐水鸭。

实话实说,我是盐水鸭的粉丝。每次在南京,站立在街边熟食店的橱窗前,尽管会提醒自己该来半只烤鸭尝尝了,但最后还是会改成买半只盐水鸭。以至于经常在南京待几天,天天盐水鸭,甚至好像我已经很久没有吃南京烤鸭的经历了。

盐水鸭在南京的酒店里倒是冷盘标配,不过我还是认为酒店里的都不够标准。唯有靠谱路边摊肆里的,一堆老南京人排队的盐水鸭才够地道好吃,当然事实也通常如此。在面对盐水鸭时,我时常怀疑自己的舌头是不是属于一个地道北京人。因为我对盐水鸭的喜爱,竟然是因为它真的有浓郁的鸭味,也就是北方人惧怕的那一点鸭腥。

盐水鸭的皮白而微黄而肉呈浅灰,颜值确实远不及烤鸭。它一定要斩成窄块,块大了似乎味道都会变得不好。此物也不可罗陈,不多十来块紧凑而又舒朗的放于盘中。夹一小块入口,慢嚼。先是咸,这是关隘,一定忍住过去。过去了就是鸭子本身的腥鲜之味了。是的,我说的是腥鲜。似乎只有在盐水鸭身上,我可以把鸭子那一点腥气视为鲜味。咀嚼这一点被盐与花椒逼住,只露出恰到好处的一点点的腥气,不久便可以在口腔里得到一股自然收放而来的鲜香。便如饮陈年普洱,得先过了开头稍微的涩苦,才能品到圆润和回甘。盐水鸭的道理亦如是。

盐水鸭宜茶宜酒,似我戒酒多年,便常以茶伺鸭。这一点,烤鸭无论如何做不到。每当我慢慢咀嚼咽下一小块盐水鸭,在呷一口醇茶进来,脑子里总是闪出一个身穿长衫的民国文人。他不一定长身玉立,也可能就是如我这等五短之人。但气质依然是属于那个时代的,带着一种孑然思索,精神自由的笃定。

民国时代有种种的缺失和丑陋苦难,但终究有这样一批人的立命之所,独处之境。我神游之,觉得他们咀嚼那个时代也同我咀嚼盐水鸭一样,过了关隘,腥与鲜不过是事物的两面罢了。

当然,也只有南京这样一个城市,摆得下这样一盘盐水鸭,留得下那样一个时代的辽远背影。

行文于此,口腹之欲又动,似乎又当走一趟南京,搞一盘盐水鸭来伴茶。

而南北两京里,两位大胖子烤鸭兄弟,稍安勿躁,兴许不久我就能想念你们了。